目次

- 1 はじめに

- 2 腎臓を守っていく食事術を

- 2.1 糖質•脂質•タンパク質を偏りなく

- 2.2 腎臓のケアのために肥満を解消

- 2.3 血管を野菜を食べて守る

- 2.4 食物繊維を味方に腎臓のケア

- 2.5 魚の油も腎機能をサポートする

- 2.6 大豆製品を1日1品摂りこむ

- 2.7 塩分を徐々に減らしていく

- 2.8 隠れ塩分には注意し食事を

- 2.9 薄味の工夫を増やして食事を楽しむ

- 2.10 おやつとは上手に付き合っていく

- 2.11 タンパク質を調整して腎機能を維持

- 2.12 カリウムに注意しつつ野菜を

- 2.13 現代増加中のリンの過剰摂取

- 2.14 血糖値のために食間を大切に

- 2.15 脂質異常症に高尿酸血症を防ぐ

- 2.16 食事改善は焦らず長丁場で

- 2.17 激しい運動も腎臓への負担に

- 2.18 お酒とは程よい付き合いを

- 2.19 禁煙に努めて腎臓を守る

- 3 まとめ

はじめに

腎臓は、私たちの体の中で「静かに働く臓器」と呼ばれています。

余分な水分や老廃物をろ過して体外に排出し、血圧の調整やホルモンの分泌、ミネラルバランスの維持など、生命維持に欠かせない役割を果たしています。

ところが、腎臓は自覚症状が出にくく、気づかないうちに機能が低下していくことが多く、健康診断で「クレアチニン」や「尿たんぱく」に異常が見つかってから慌てる人も少なくありません。

腎臓を守る最大のポイントは、症状が出る前の“食事改善”、今回は、毎日の食生活を通じて腎臓を守り、数値の悪化を防ぐ実践的な食事術を紹介していきます。

腎臓を守っていく食事術を

腎臓は、体内に取り入れたエネルギーを活用した際にできる老廃物を体外に排出する働きをしているため、食事の影響を受けやすい臓器になるのです。

慢性腎臓病の指標となる、たんぱく尿や血清クレアチニンの数値に異常が見つかった際に、塩分量、タンパク質、カロリーなどを減らす食事療法がとられます。

生活習慣が原因の場合は、食習慣を改善していき、数値の改善に努めていくのですが、慢性腎臓病がある程度進行した場合は、多くの食事制限が出てしまうのです。

腎機能を守るためにも、検査で異常が出る前に現在の食事を見直して、早めの対策をとっていくことが重要になるので、今日から対策を行っていきましょう。

糖質•脂質•タンパク質を偏りなく

私たちの体を動かすための主要なエネルギー源は、糖質・脂質・タンパク質の3大栄養素です。

これらはそれぞれ異なる役割を持ち、適正なバランスで摂取することで、体の機能を正常に保ちますが、近年の健康志向やダイエットブームの影響で、極端な栄養制限が行われることも少なくありません。

例えば、糖質制限は体重管理や血糖コントロールに効果的とされますが、糖質をほぼゼロにまで抑えてしまうと、エネルギー不足に陥りやすくなります。

糖質は脳や神経系の主要な燃料であり、不足すると集中力の低下や倦怠感、代謝の低下を招くことがあるのです。

脂質も同様で、「油は太る」という誤った知識から完全に排除してしまうケースがありますが、脂質はホルモンの生成や細胞膜の構成、脂溶性ビタミンの吸収に不可欠、極端に減らすと、体力の低下や肌・髪の不調、免疫力の低下につながります。

慢性腎臓病の場合、総エネルギー摂取量が過多になりやすい一方で、タンパク質やビタミン、ミネラルの不足が目立ちます。

これは、塩分やタンパク質制限を意識するあまり、必要な栄養まで減らしてしまうことが一因になり、栄養バランスを欠いた食事は、腎臓の機能維持にも悪影響を与えます。

腎臓を守るためには、糖質・脂質・タンパク質を適切に配分し、ビタミンやミネラルも十分に摂ることが大切になっていくのです。

腎臓のケアのために肥満を解消

肥満は高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を引き起こし、それらが腎臓の血管や糸球体に負担をかけ、腎機能低下を加速させ、腎機能を守るためには、肥満がある場合はまず減量を優先することが重要になるのです。

肥満解消の第一歩は、エネルギーや糖質の摂りすぎを見直し、主食や甘い飲み物、菓子類からの糖質は過剰になりやすく、血糖値や体重増加を招きます。

これらを減らし、代わりに食物繊維が豊富な野菜や海藻、きのこ類などに置き換えることで、満腹感を保ちながらカロリーを抑えることができます。

外食も注意が必要で、昼のランチや夜の食事は、油や糖質が多くエネルギー量が高くなりがち、理想的なのは外食回数を減らし、自炊を基本にすることです。

どうしても外食が必要な場合は、主食の量を減らし、揚げ物や高脂肪料理を避け、野菜やタンパク質を多く含むメニューを選んでいきましょう。

血管を野菜を食べて守る

腎臓を守るためには、血管の健康を保つことが欠かせず、野菜を積極的に取り入れる食生活が有効になります。

野菜は低カロリーで脂質もほとんど含まれず、食べ過ぎによるカロリーオーバーを防ぎ、豊富に含まれる食物繊維は、腸内で脂質の吸収を抑え、血糖値の急上昇を緩やかにします。

さらに、食物繊維には腸内の有害物質を吸着して排出する働きもあり、体全体の代謝や血管の負担軽減につながっていくのです。

緑黄色野菜には、βカロテンやビタミンB群、ビタミンCなどの栄養素が多く含まれ、これらは、強い抗酸化作用を持ち、血液をサラサラに保つ効果があります。

動脈硬化の進行を抑え、腎臓に血液を送る細い血管を守ることにもつながり、腎臓の血管が健康であれば、老廃物の除去や体液バランスの調整といった腎臓本来の機能を長く維持できます。

ただし、野菜にはカリウムが多く含まれるため、腎臓病が進行している方は摂取量に注意が必要となり、カリウムの排泄機能が低下している場合、高カリウム血症のリスクがあるため、主治医や栄養士に相談しながら食事内容を調整することが大切です。

そして、糖質を摂る前に野菜を先に食べる「ベジファースト」を意識すると、血糖値の上昇を抑えられるだけでなく、満腹感が早く得られ、過食防止にもつながります。

食物繊維を味方に腎臓のケア

食物繊維は腸内環境を整えるだけでなく、血糖値や血中コレステロールの上昇を抑え、血管の健康にも寄与し、腎臓への負担を軽減する効果が期待できます。

日本人の食事摂取基準(2025年版)では、1日の目標量は男性で21g以上、女性で18g以上とされていますが、現代の食生活では不足しがちです。

食物繊維は野菜からだけでなく、豆類、芋類、海藻、きのこ、果物など多様な食品から摂ることができ、海藻やきのこは、食物繊維が豊富でカロリーが低く、血管や腸内環境の改善に役立ちます。

海藻に含まれる水溶性食物繊維は、腸内でコレステロールの吸収を抑える働きがあり、動脈硬化予防や心血管疾患リスク低減にもつながっていきます。

味噌汁やスープなどの汁物に取り入れていくことで、調理によってかさが減り、食べやすくなるだけでなく、温かい汁物は胃腸を温め、消化吸収を助ける効果もあります。

魚の油も腎機能をサポートする

腎臓の健康を守るためには、体重管理や減量に取り組むことが重要ですが、その際には油の質にも注意が必要です。

バターやラードなどの動物性脂肪には、コレステロールや中性脂肪を増加させやすい飽和脂肪酸が多く含まれていますが、これらは動脈硬化や高脂血症を招き、腎臓に血液を送る血管の健康を損なう要因となるのです。

腎機能低下を防ぐためにも、飽和脂肪酸の摂取はできるだけ控えることが望まれます。

一方で、オリーブ油や菜種油などの植物性脂肪には、血中コレステロールを下げる作用を持つ不飽和脂肪酸が豊富に含まれています。

不飽和脂肪酸は血管を柔らかく保ち、血流を改善する効果があり、腎臓への負担を軽減します。

魚に含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)は、不飽和脂肪酸の中でも優れた働きを持ちます。

これらが、血中コレステロールや中性脂肪を減らし、炎症を抑える作用もあるため、慢性腎臓病の進行予防や血管障害のリスク低減に役立ってくれるのです。

さらに魚は、高品質のたんぱく質源でもあり、腎機能を守るための食事に適しています。

旬の魚を選ぶことで、鮮度の良い脂質と栄養素を効率的に摂ることができ、風味も豊かになり、焼き魚や煮魚、刺身など調理法を工夫することで、余分な脂質を避けながら健康的に魚の油を取り入れることが可能になるのです。

腎臓をサポートするためには、油の量だけでなく質を意識して、飽和脂肪酸を減らし、不飽和脂肪酸を適切に取り入れる食習慣を続けることが重要です。

大豆製品を1日1品摂りこむ

大豆製品は、腎臓の健康維持に非常に適した食材になり、豆類は糖質や脂質の含有量が少なく、カロリー過多を避けながら良質なたんぱく質を摂取できるため、腎臓への負担を軽減してくれます。

さらに、大豆には不飽和脂肪酸、サポニン、レシチンといった成分が含まれ、これらは血中コレステロールを下げる働きを持ち、肥満や脂質異常症の予防・改善にも効果を発揮します。

大豆たんぱく質は必須アミノ酸をバランス良く含み、肉類に比べて腎臓への負担が少ないのも特徴で、納豆や豆腐は手軽で価格も安く、毎日の食卓に取り入れやすい食材です。

納豆には、発酵による腸内環境改善作用や血液サラサラ効果も期待でき、豆腐は消化が良く、幅広い料理に活用できるのです。

大豆製品は種類も豊富で、飲み物としては豆乳があり、牛乳代わりに使うことで脂質の質を改善できます。

主食の一部を置き換えるなら、豆腐や高野豆腐を活用していき、おからは食物繊維が豊富で満腹感が得やすく、ダイエットや糖質制限中にも向いています。

さらに、味噌や納豆といった発酵大豆製品は、発酵の力による栄養価の向上や整腸効果も魅力です。

腎臓を守り、血管や代謝の健康も支える大豆製品は、まさに万能な日常食材です。

毎日1品、納豆、豆腐、豆乳、味噌汁などの形で大豆製品を取り入れることで、腎臓ケアと生活習慣病予防の両方を行うことができる万能食材になっています。

塩分を徐々に減らしていく

腎機能が低下している人にとって、高血圧の管理は非常に重要で、血圧が高い状態が続くと、腎臓に血液を送る細い血管が傷つき、さらに腎機能を悪化させる悪循環に陥ります。

その大きな要因のひとつが、塩分の摂りすぎです。塩分は体内の水分量を増加させ、血圧を上げる作用があるのです。

塩分を多く摂ると喉が渇き、水分を多く飲むようになり、その分体内の水分量が増えて血圧が上昇し、腎臓への負担がさらに大きくなります。

しかし、塩分を一気に減らしてしまうと、料理の味が物足りなく感じられ、ストレスから過食に走ったり、結果的に味付けを再び濃くしてしまうことがあり、塩分制限は「徐々に減らしていく」ことがポイントです。

例えば、今までより少し薄味に調理し、香辛料やレモン、酢などで風味を補うことで、減塩でも満足感のある味に仕上げる事ができます。

塩分の摂りすぎは間接的に腎臓を傷つけ、病状の進行を早め、世界的にも推奨されている1日の塩分量は6g未満ですが、日本人の平均摂取量はそれを大きく上回っています。

まずは自分が1日にどれくらいの塩分を摂っているかを把握していき、食品の栄養成分表示を確認したり、調味料の使用量を計量することで、意識的にコントロールできます。

毎日の小さな工夫と意識が、塩分の摂取量を無理なく減らし、血圧を安定させ、腎臓の負担を軽減できるのです。

隠れ塩分には注意し食事を

日々の食事で塩分を控える努力をしていても、見落としがちな「隠れ塩分」が存在します。

塩分は料理そのものだけでなく、調味料や加工食品などにも多く含まれており、無意識のうちに摂取量が増えてしまうことがあります。

そして、醤油やソースを料理にドバドバとかけてしまう習慣は要注意、せっかく薄味で調理しても、調味料の使いすぎで本来の減塩効果が台無しになってしまいます。

近年では、塩分を控えめにした減塩タイプの調味料も多く販売されており、味の満足度を保ちながら塩分摂取を減らすことが可能になっています。

普段から醤油や味噌、ソースなどを減塩タイプに切り替えることで、無理なく塩分を減らすことができ、レモンや酢、香辛料などを使って風味を加えると、塩分が少なくても満足感のある味わいになります。

さらに、漬物やハム、ソーセージ、練り物といった加工食品には想像以上の塩分が含まれていることがあります。

お菓子類でも、せんべいやクラッカーなど塩味が強く、こうした食品を選ぶ際には、パッケージの栄養成分表示を確認し、1食あたりの塩分量を意識することが大切です。

調味料の使い方を見直し、減塩商品や香辛料を活用しながら、塩分の摂りすぎを防ぐ習慣を身につけることで、腎臓への負担を減らし、血圧や血管の健康も守ることができるのです。

薄味の工夫を増やして食事を楽しむ

薄味に慣れることは、腎臓を守り高血圧を防ぐための大切な習慣ですが、急に減塩すると、長年濃い味に慣れてきた人にはどうしても物足りなく感じてしまいます。

その結果、食事が楽しめず、つい調味料を追加してしまったり、以前の塩分量に戻ってしまうことも少なくありません。

そこで大切なのが「塩分以外で味を引き立てる工夫」で、料理のバリエーションを広げ、酸味や香り、出汁、辛味などを上手に使うことで、減塩でも満足感のある食事にすることができます。

酸味は、料理に爽やかなアクセントを与え、味を引き締める効果をもたらしてくれます。

レモン、すだち、ゆずなどの柑橘類や、米酢、黒酢、バルサミコ酢といったお酢類は、塩分が少なくても料理に深みを与え、食欲を引き出してくれます。魚料理にレモンを添えたり、サラダにビネガーを加えたりするだけでも、味わいがぐっと引き立つのです。

出汁もまた、減塩生活の強い味方になり、昆布やかつお節、煮干し、干し椎茸などから取った出汁は、うま味成分が豊富で、味覚を正常に保つ働きもあります。

出汁の香りやコクを感じることで、自然と塩分を減らしても満足感が得られます。

さらに、香りの強いハーブやスパイスも効果的、バジルやローズマリー、タイムなどのハーブは香りで満足感を与え、カレー粉や黒こしょう、唐辛子などのスパイスは、刺激で味を引き立ててくれます。

これらを日々の料理に少しずつ取り入れることで、薄味でも飽きずに楽しめる食事が可能になります。

おやつとは上手に付き合っていく

おやつは、心を満たす小さな楽しみであり、完全に避けてしまうと食生活に味気なさを感じることもありますが、腎臓の健康を守るためには、その付き合い方に工夫が必要です。

甘いケーキやクッキー、スナック菓子などは、砂糖や悪い脂質(飽和脂肪酸やトランス脂肪酸)を多く含むため、血糖値やコレステロール値に影響を与える可能性があります。

これらの数値が高い状態は、動脈硬化や高血圧を招き、結果的に腎臓の血管へも負担をかけてしまうのです。

そのため、まずは「頻度」と「量」を意識していき、毎日だらだらと食べるのではなく、おやつの時間をあらかじめ決め、食べる量も事前に小皿に分けることで、食べ過ぎを防ぎます。

また、夜遅くに食べることは避け、できれば午後3時頃までに済ませると血糖値のコントロールもしやすくなります。

お菓子を選ぶ際には、砂糖や油の量が少ないもの、あるいは栄養価の高いものを取り入れると安心です。

例えば、素焼きナッツや果物、無糖ヨーグルトにベリーを加えるなど、食物繊維やビタミン、ミネラルを含むおやつは血管や腎臓にもやさしい選択肢になります。

どうしてもケーキやチョコレートを食べたいときは、小さなサイズをゆっくりと味わうようにし「満足感」を大切にしましょう。

このように、おやつと上手に付き合うことで、食生活の楽しみを残しながら、腎臓や血管への負担を減らすことができるのです。

タンパク質を調整して腎機能を維持

腎機能を維持するためには、タンパク質の摂取量を適切に調整していき、腎機能が低下していくと、医師からタンパク質摂取量の制限がかかる場合があります。

これは、タンパク質が体内で消化・吸収され、エネルギーとして利用される過程で尿素やクレアチニンなどの老廃物を産生するためです。

健康な腎臓であればこれらの老廃物は濾過されて尿として排出されますが、腎機能が落ちると排出が滞り、体内に蓄積してしまい、その結果、腎臓にさらに負担をかけ、慢性腎臓病の進行を加速させる恐れがあります。

慢性腎臓病の進行度を示すGステージでは、G1〜G2の段階では制限はほとんどありませんが、G3以降では体重1kgあたり約0.8g、G4以降ではさらに厳しい制限が求められるのです。

ただし、タンパク質は筋肉や臓器を作るために不可欠な栄養素で、制限がある場合も、質の良いタンパク質をバランスよく摂取し、筋力低下を防ぐ工夫が大切です。

肉や魚、卵、大豆製品などの摂取量を医師や管理栄養士と相談しながら調整し、必要に応じて低タンパク食品を活用することが、腎臓を守りながら体の健康を維持するポイントとなります。

カリウムに注意しつつ野菜を

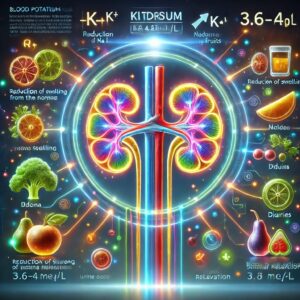

以前は、腎臓の機能が低下している場合、カリウムの摂取を制限するのが一般的でした。

しかし、近年では血液検査で血清カリウム値が正常範囲(3.6〜4.8mEq)であれば、野菜や果物を通じて積極的にカリウムを摂ることが推奨されています。

カリウムは体内の余分な塩分(ナトリウム)を尿とともに排出し、むくみや高血圧の改善に役立ち、利尿作用を持つことで腎臓への負担を軽減し、血圧低下にもつながる重要なミネラルです。

厚生労働省が示す目安では、野菜は1日350g以上の摂取が推奨されており、これを満たすことでカリウムだけでなく食物繊維やビタミン、抗酸化物質も一緒に摂ることができます。

野菜は生で食べるだけでなく、煮物やスープ、蒸し料理など加熱調理を組み合わせると量が摂りやすく、海藻やきのこ類、葉物野菜はカリウムが豊富で、カロリーが低い点でも日常の食卓に取り入れやすい食品です。

一方、果物もカリウムを多く含みますが、糖分が高い種類が多いため、1日100gを目安にとどめることが望ましく、バナナでは1本、みかんでは2個程度になります。

また、野菜ジュースや果汁100%ジュースは手軽ですが、糖分やカロリーが高くなりやすく、カリウム量も安定しないため過剰摂取に注意が必要です。

現代増加中のリンの過剰摂取

リンは、カルシウムとともに骨や歯を丈夫に保つために欠かせないミネラルですが、腎臓の機能が低下すると、血液中のリンを十分に排出できなくなり、高リン血症を引き起こすことがあります。

高リン血症になると、腎機能が悪化するだけでなく、血中のカルシウム濃度が低下し、骨からカルシウムが溶け出し、骨がもろくなり、骨折や骨粗鬆症のリスクが高まるのです。

さらに、増えすぎたリンは血中のカルシウムと結合して、動脈の内側に沈着し、動脈硬化を促進、心筋梗塞や脳梗塞といった重篤な血管疾患の原因になることもあります。

腎臓病が進行してステージG3〜G4になると、体内でリンが過剰になり、血管や臓器への石灰沈着が起こりやすくなります。

リンは自然な食品にも含まれますが、注意が必要なのは加工食品に含まれるリン酸塩という添加物、リン酸塩は吸収率が非常に高く、体内のリン濃度を急速に上げやすい性質があるのです。

ファーストフード、ハムやソーセージ、インスタント食品、スナック菓子、さらには清涼飲料水にも多く含まれ、これらを頻繁に摂取すると、知らないうちにリンの過剰摂取になってしまいます。

リンの摂りすぎは、骨粗鬆症のリスクを高めるだけでなく、血管や臓器に負担を与え、腎臓病の進行を加速させるので注意をしていきましょう。

血糖値のために食間を大切に

腎機能の低下と糖尿病は深く関わっており、腎臓の健康を守るためには血糖値のコントロールが欠かせません。

糖尿病は、高血糖状態が続くことで腎臓の血管を傷つけ、慢性腎臓病(CKD)の進行を加速させる大きな要因となります。

そのため、日々の食事では血糖値に配慮しながら、同時に塩分やタンパク質の量も意識して腎臓への負担を軽減していく必要があるのです。

注意したいのが、精製された白米や小麦製品、砂糖を多く含む菓子や飲料で、これらは体内に吸収されやすく、血糖値を急上昇させる食品の代表です。

急激な上昇と下降を繰り返す「血糖値スパイク」は血管を傷め、腎臓を含む全身の臓器に悪影響を及ぼし、高血糖状態が長引くことで糖化反応が進み、腎臓の組織も徐々にダメージを受けます。

血糖値を安定させるためには、食事の内容だけでなく「食間の取り方」も重要で、間食をだらだらと続けたり、常に糖質を摂っていると、血糖値が常に高めの状態になりやすくなります。

理想は、血糖値がしっかり下がってから次の食事を食べていき、お腹が空いていないのに食べる習慣を見直し、食間を意識的に確保することで、膵臓や腎臓の負担を軽減できるのです。

さらに、主食を精製度の低いものに置換えていき、玄米、雑穀米、全粒粉パンなどは食物繊維が豊富で、糖の吸収をゆるやかにしてくれます。

また、ゆっくり噛んで食べることも血糖値の急上昇を防ぐ大切なポイントになり、噛むことで満腹中枢が刺激され、食べ過ぎの防止にもつながるのです。

脂質異常症に高尿酸血症を防ぐ

慢性腎臓病では、血液中のコレステロールや中性脂肪のバランスが崩れる脂質異常症を合併することが少なくありません。

脂質異常症が進行すると動脈硬化が進み、腎臓への血流が悪化して機能低下をさらに加速させるので、コレステロールの多い食品は控えめにし、肥満の解消も重要な課題となります。

ただし、コレステロールを含む食品には、ビタミンやミネラル、良質なタンパク質など体に必要な栄養素も豊富に含まれているので、完全に避けるのではなく、量や頻度を調整しながら賢く摂っていきましょう。

また、腎機能の低下に伴って注意すべきなのが高尿酸血症、尿酸はプリン体という物質が体内で分解されて生じる老廃物で、通常は腎臓から尿中に排出されます。

しかし、腎臓の働きが弱まると尿酸の排泄が滞り、血液中の尿酸値が高い状態が続いてしまい、高尿酸血症は痛風だけでなく腎障害の進行にも関与するため、慢性腎臓病と合併しやすい点にも注意が必要になります。

プリン体はレバーや魚卵、干物などに多く含まれ、またアルコール、特にビールは尿酸値を上げやすい飲み物です。さらに、脂質の摂りすぎも血中脂質や尿酸のバランスを崩す要因となります。

食事改善は焦らず長丁場で

腎臓の数値を改善させるためには、短期間での変化を求めるのではなく、継続的な取り組みが何よりも大切です。

極端な減量や急激な食事制限は、栄養バランスの崩れや体調不良を招き、かえって腎機能を悪化させる恐れがあります。

特に塩分やタンパク質、カリウム、リンなどの摂取は、医師や栄養士の指導のもとで徐々に調整していくことが安全で、食習慣の改善は長い目で見て取り組むものであり、小さな工夫の積み重ねが大きな成果につながります。

激しい運動も腎臓への負担に

激しい運動は全身の血流を急激に高め、筋肉だけでなく腎臓にも大きな負担をかけます。

腎機能が低下している人では、運動による血圧の急上昇や脱水が、腎臓の血管や糸球体に過度のストレスを与える原因となるのです。

また、無酸素運動や長時間の過度なトレーニングは筋肉の分解を促し、血中にクレアチニンやミオグロビンなどの老廃物を増加させてしまいます。

これらの老廃物は腎臓でろ過されるため、排出能力が低下している状態では蓄積しやすく、腎機能悪化の一因になります。

さらに、激しい発汗による体内水分の減少は血液を濃縮させ、腎臓の血流量を減らしやすくなり、腎臓にやさしい運動はウォーキングや軽いストレッチ、軽い筋トレなどの有酸素運動を中心に、無理のない範囲で行うことが大切です。

お酒とは程よい付き合いを

お酒は嗜みとして楽しむ分には心のリフレッシュにもなりますが、腎臓にとっては過剰な負担となる場合があります。

アルコールは体内で分解される過程でアセトアルデヒドなどの有害物質を生み、肝臓や腎臓に負担をかけるのです。

また利尿作用が強く、飲酒量が多いと体内の水分が失われ、血液が濃縮されて腎臓の血流が減少しやすくなります。

さらにビールや日本酒などはプリン体を含み、尿酸値を上昇させて高尿酸血症や痛風のリスクを高め、腎機能の低下と相互に悪影響を及ぼします。

そのため、飲む場合は1日あたりビールなら中瓶1本、日本酒なら1合程度を目安にし、週に2日は休肝日を設けることが望ましく、飲む際には水やお茶を一緒に摂り、脱水を防ぐことが重要です。

禁煙に努めて腎臓を守る

喫煙は肺や心臓だけでなく、腎臓にも大きな負担を与え、タバコの煙に含まれるニコチンや一酸化炭素、有害化学物質は血管を収縮させ、腎臓への血流を減少させます。

これにより老廃物のろ過機能が低下し、慢性腎臓病の進行を早める原因となり、喫煙は高血圧や動脈硬化を悪化させ、それらが腎臓への二次的なダメージを増やします。

さらに、糖尿病性腎症や糸球体腎炎などの腎疾患を持つ人では、喫煙が症状の悪化リスクを一層高めるので、禁煙を始めることで血流が改善し、腎臓の負担軽減だけでなく、全身の健康維持にもつながります。

まとめ

腎臓を守る第一歩は、異常が出る前からの食事の改善から、三大栄養素を偏らせず、過体重はまず減量を、野菜と食物繊維を増やしベジファースト、油は飽和脂肪酸を減らし魚のEPA・DHAやオリーブ油を活用。

大豆製品を毎日1品、塩分は段階的に減らし、減塩調味料や酸味・出汁・香辛料で薄味を楽しむ。

隠れ塩分の多い加工食品や外食は控え、栄養成分表示を確認し主食と揚げ物を減らし、間食は時間と量を決め、素焼きナッツや無糖ヨーグルトなど栄養価の高い品を選ぶ。

タンパク質は病期に応じて適量にし、必要に応じて低たんぱく食品を活用。カリウムは検査値を確かめつつ350gの野菜で補い、果物は100g程度にしていきます。

リン添加物を避け、精製糖質を減らし食間とよく噛む習慣で血糖スパイクを抑える。

運動はウォーキング中心に無理なく、無理な短期策や激しい運動、過度の飲酒・喫煙は腎負担になるので、小さな工夫を積み重ね、長丁場で数値悪化を防ぎましょう。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【食事で血糖値変化】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

- 【血糖値革命】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

37-終

コメント