目次

はじめに

腎臓は、体内の老廃物を血液からろ過して尿として体の外へ排出する働きの他、体内の水分量を調整したり、血圧のコントロールするためのホルモン分泌など、生きていく上で欠かせない重要な臓器の一つです。

腎機能の低下などが慢性的に続いてしまう病気を「慢性腎臓病(CKD)」と呼び、日本における患者数も年々増加傾向にあり、1400万人を超えるともされています。

この慢性腎臓病の怖いところは、初期段階では自覚症状がなく、健康診断などで異常が指摘されても、症状がないために病院にかからずに治療もしないケースが少なくないのです。

さらに腎機能は一度低下すると健康な状態に戻ることはないので、出来るだけ早い段階での対策、改善が必要になってきます。

今日から腎臓を守っていくために、生活習慣を一度見直していき、少しずつ改善しながら腎臓の機能低下、重病を抑制していきましょう。

腎臓の働きと病気を知る

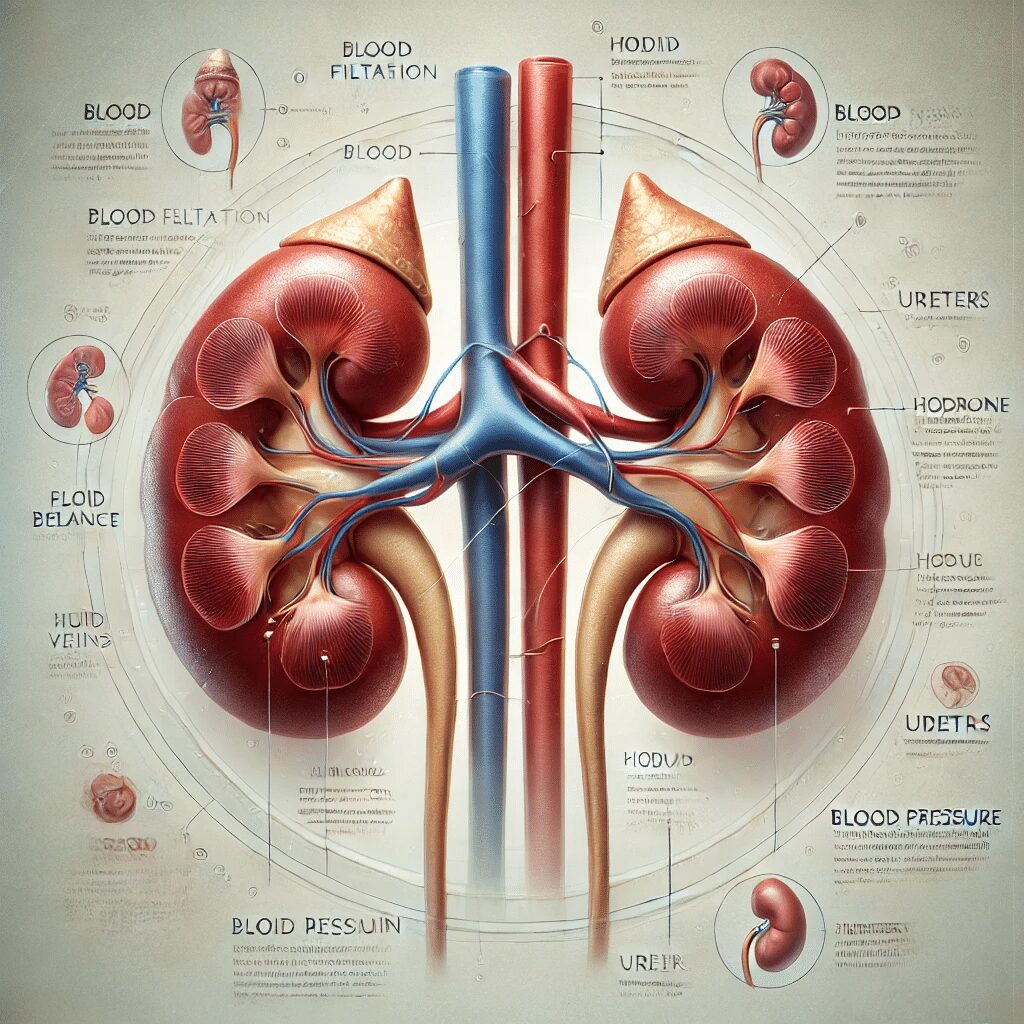

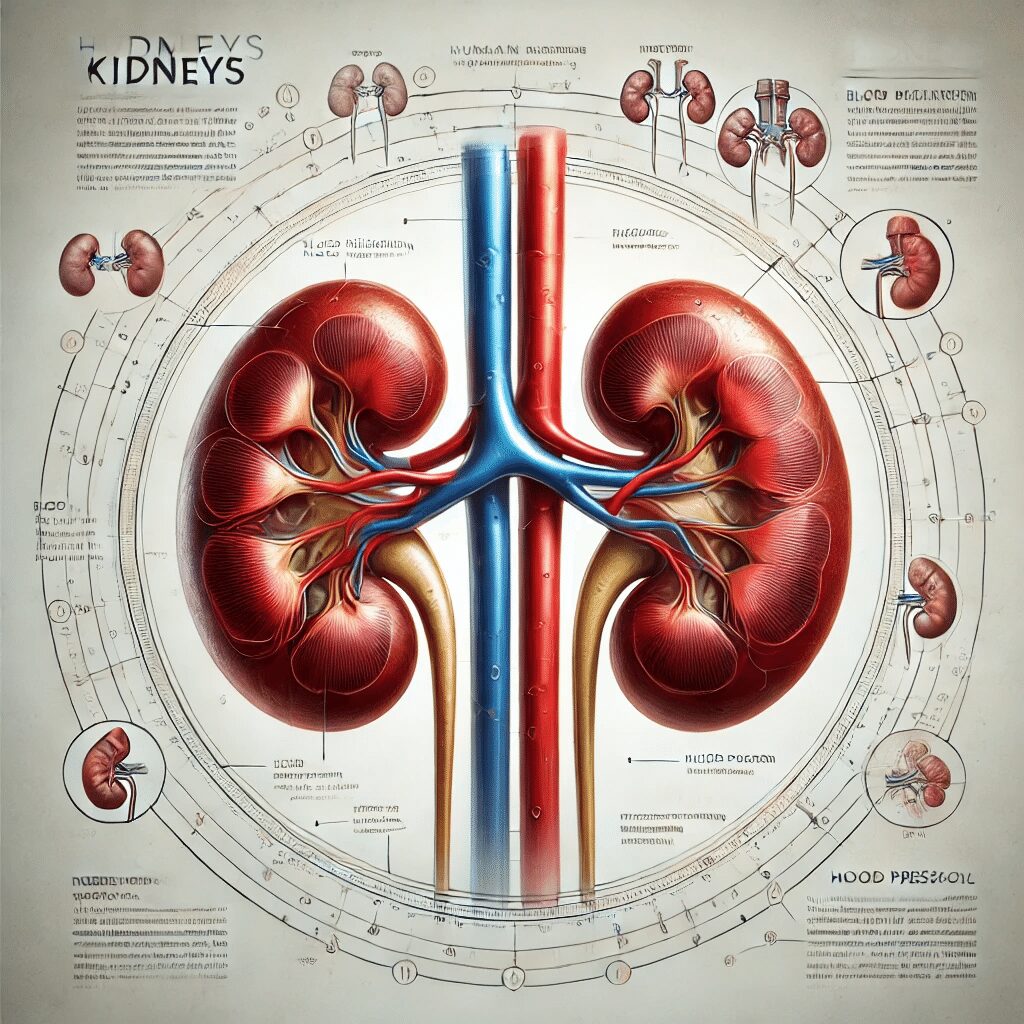

腎臓は、私たちの体を健康に保つために欠かせない臓器で、左右に二つあり、それぞれ握り拳ほどの大きさ、一個あたりおよそ120〜150gほどの重さです。

見た目は小さいものの、その働きは非常に重要で、生命維持にはなくてはならない存在です。

腎臓の内部には、細かく張り巡らされた血管が集まり、それらは「ネフロン」と呼ばれる機能単位でつながっているのです。

ネフロンは血液を濾過し、不要な成分を尿として体外に排出する役割を担っています。

心臓から送り出された血液は動脈を通じて全身に酸素や栄養素を届け、各組織や細胞で代謝が行われ、その過程で、クレアチニンや尿酸などの老廃物が発生します。

これらは体内に蓄積すると有害であるため、再び静脈を通って心臓へ戻る前に腎臓で処理されなければなりません。

腎臓は心臓から送り出される血液の約20%もの量を受け取り、糸球体というフィルターのような構造で老廃物や余分な水分を取り除いてくれるのです。

そして、きれいになった血液を再び心臓に戻すことで、体内の環境を一定に保っています。

腎臓は、血液を濾過して老廃物を排出するだけでなく、体内の水分量を一定に保つ重要な役割を担い、水分や塩分の排泄量を調節することで、体内環境を常に安定させます。

また、腎臓はレニン、プロスタグランジン、キニンといったホルモンを分泌し、血圧の調整も行ってくれます。

さらに、エリスロポエチンというホルモンを分泌し、骨髄での赤血球の生成をコントロールし、これは貧血予防にも直結する大切な働きです。

加えて、腎臓は骨の健康にも深く関わり、骨の生成に必要な活性型ビタミンDの産生を助けます。このため、腎機能が低下すると骨粗しょう症のリスクが高まります。

生活習慣が慢性腎臓病の引き金に

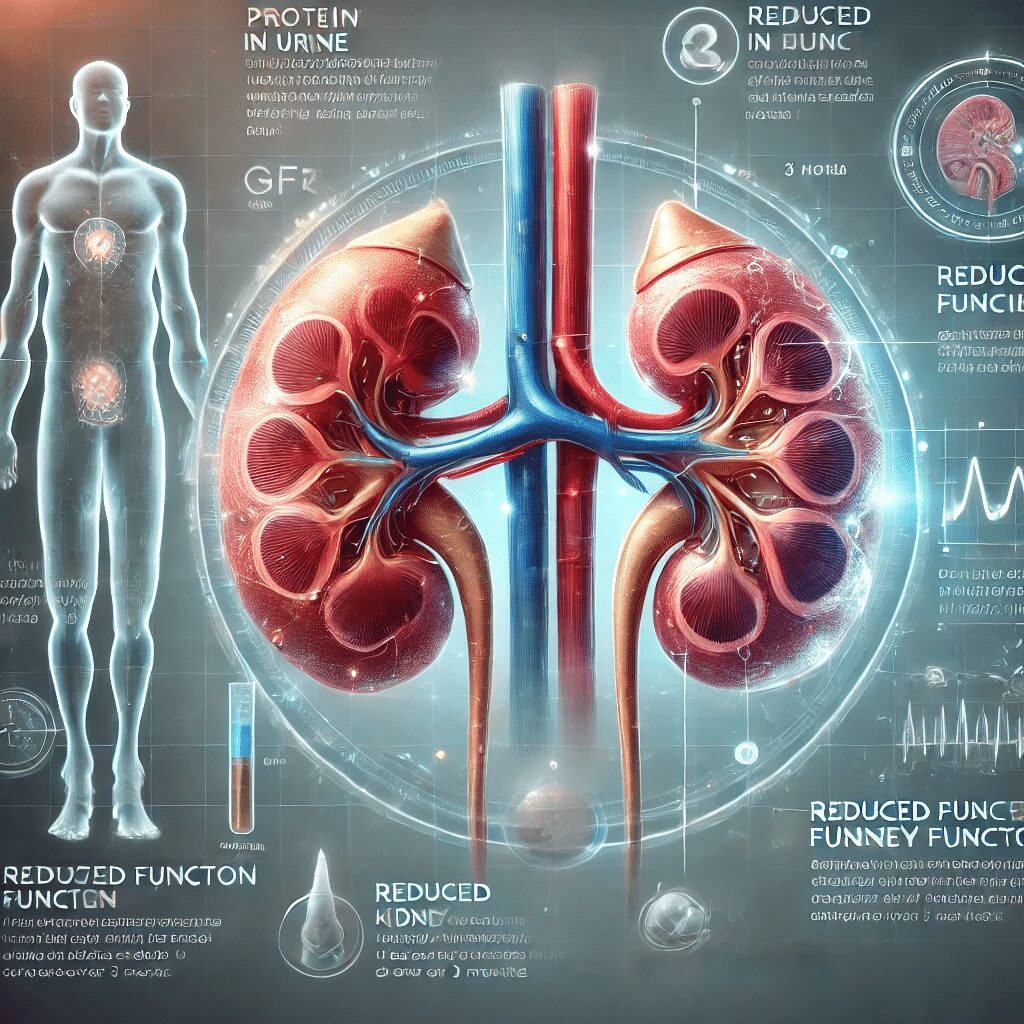

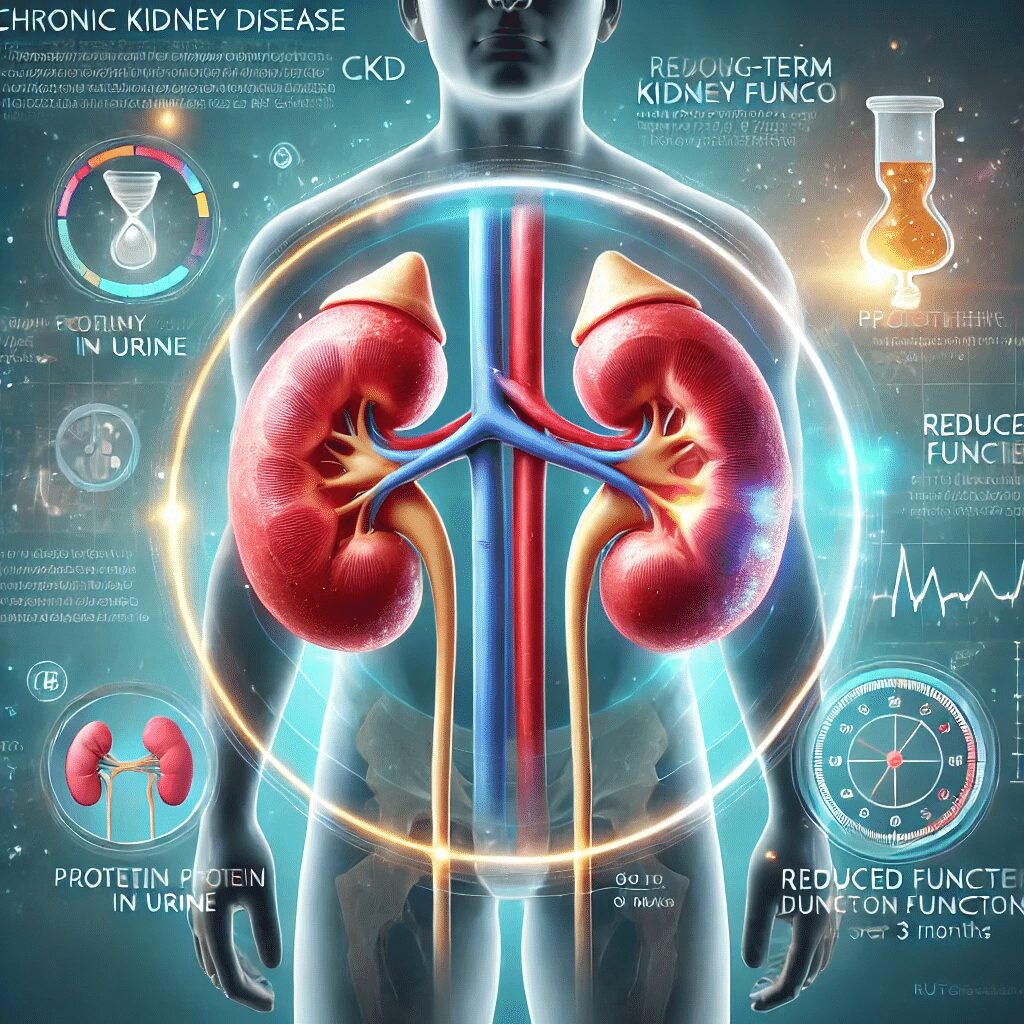

慢性腎臓病(CKD)は、腎臓の機能が長期的に低下していく病気で、「たんぱく尿が見られる」「一定以上の腎機能低下がある」といういずれか、または両方の状態が3か月以上続くと診断されます。

初期には自覚症状がほとんどないため、発見が遅れることも多い病気になるのです。

慢性腎臓病は加齢や遺伝によって発症することもありますが、日常生活に潜む高血圧、高血糖、肥満、脂質異常症、メタボリックシンドロームなどの生活習慣病が大きな要因となっています。

慢性腎臓病が進行すると、腎臓の働きが十分に行えなくなり、最終的には末期腎不全に至ります。

この段階では人工透析や腎移植が必要となり、日常生活にも大きな制限がかかり、腎臓病は心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患のリスクを高めることも知られています。

腎臓病は高血圧と高血糖と密接に

腎臓病は、糖尿病や高血圧、脂質異常症、高尿酸血症などの生活習慣病と密接に関わっています。

腎臓の病気といっても、腎臓だけが単独で悪くなることは少なく、多くの場合、血管障害や肥満などの他の健康問題を併発しています。

生活習慣病は血管を傷つけ、腎臓の細かな血管網や糸球体にも負担をかけ、徐々に腎機能を低下させていくのです。

慢性腎臓病(CKD)が進行し、透析療法が必要になるまで悪化する主な原因としては、糖尿病による「糖尿病腎症」、高血圧が長く続くことで起こる「腎硬化症」

そして免疫反応などによって腎臓の糸球体に炎症が起こる「慢性糸球体腎炎」が挙げられ、いずれも生活習慣や基礎疾患の管理と密接に関係しています。

糖尿病や高血圧などの生活習慣病は、腎機能低下と相互に悪循環を生じやすく、一方が悪化するともう一方も進行する特徴があります。

そのため、腎臓病の予防・治療では、原因となる疾患の早期発見と並行して、血糖や血圧のコントロールを行うことが不可欠なのです。

たんぱく尿が多くなると注意に

慢性腎臓病(CKD)は、腎機能の指標である糸球体ろ過量(GFR)と、尿中に含まれるたんぱくの量を組み合わせて重症度を判定します。

この分類により治療方針が決まり、早期段階であるG1、G2では、膠原病や慢性糸球体腎炎など、腎障害の原因となる病気の治療が中心となるのですが、この時期でも肥満は腎臓に負担をかけるため、体重管理が重要になるのです。

たんぱく尿の程度は、将来の腎機能悪化を予測する最も有力な指標とされます。

たんぱく尿が持続すると腎臓のダメージは加速度的に進み、短期間で腎機能が大きく低下することがあり、定期的な尿検査は早期発見と進行抑制のために欠かせないのです。

G3aやG3bの中期段階になると、塩分やたんぱく質の摂取量を制限し、腎臓の負担を減らす食事療法が必要になり、血圧や血糖のコントロールを強化し、生活習慣全体を見直すことが求められます。

さらに進行したG4やG5では、尿毒症などの合併症に注意が必要になり、食事療法や薬物療法の効果が限られ、腎機能の悪化を食い止めることが難しくなります。

尿毒素による倦怠感、吐き気、むくみなどの症状が出た場合、人工透析や腎移植といった腎代替療法が不可欠となってしまいます。

腎臓の末期には透析に

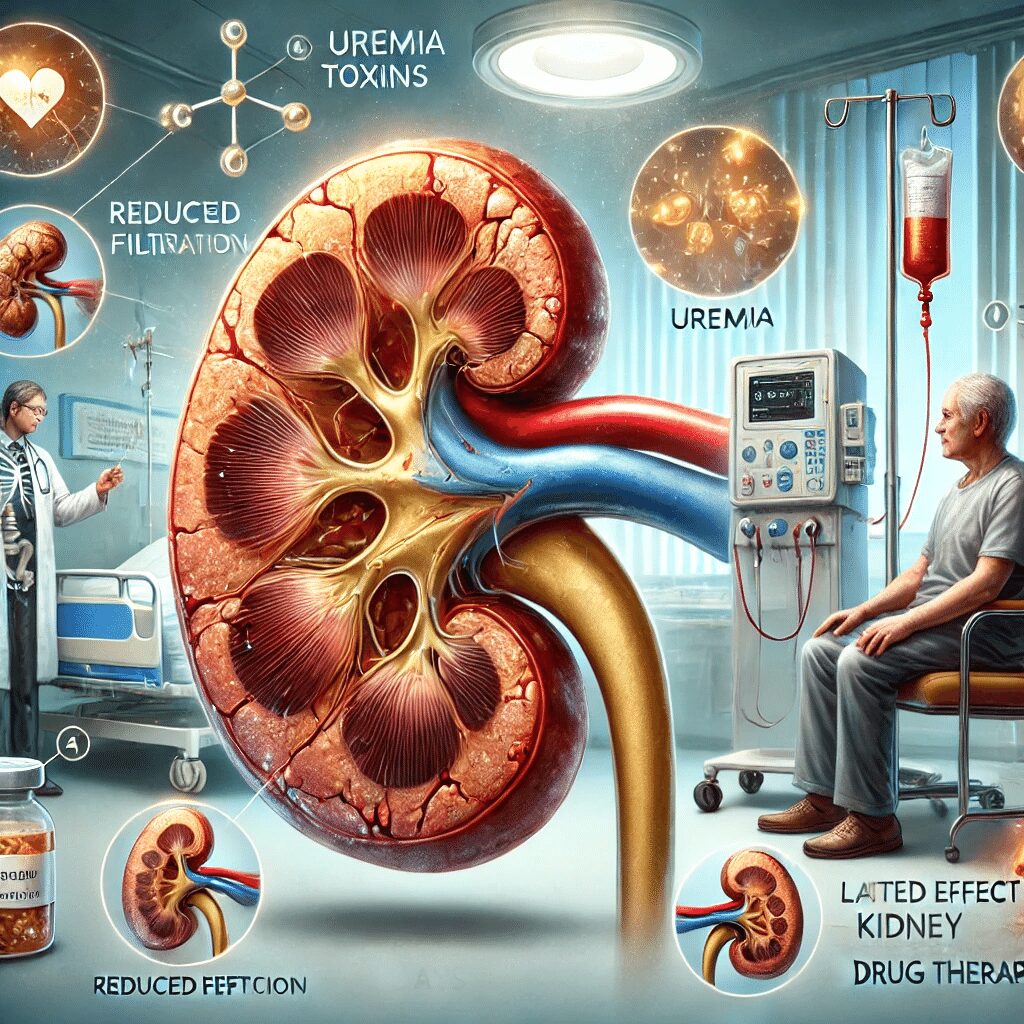

慢性腎臓病が進行し、ステージG5(末期腎不全)になると、腎臓は体内の老廃物や余分な水分を十分に排出できなくなります。

この状態では、生命維持のために腎臓の働きを代行する腎代替療法が必要となり、その代表的な方法が「透析」になるのです。

透析には主に二つの種類があり、一つは「血液透析」で、専用の装置を使って血液を体外に取り出し

人工のフィルター(ダイアライザー)を通して老廃物や余分な水分を取り除き、きれいになった血液を体内に戻し、通常、週に3回、1回4〜5時間ほど医療機関で行われます。

もう一つは「腹膜透析」で、患者自身の腹膜をフィルター代わりに使う方法です。

腹腔内に透析液を入れて一定時間置き、老廃物や余分な水分を透析液に移動させ、その液を排出し、自宅で行えるため生活の自由度が高い反面、毎日の管理が欠かせません。

これら二つを併用する方法もあり、患者の生活スタイルや体調に合わせた柔軟な治療計画が可能で、近年では「在宅血液透析」という方法も普及しつつあります。

これは、自宅に透析機器を設置し、必要な時に自分や家族の手で血液透析を行うものです。

通院負担が減り、時間の自由度も高まりますが、導入には医療スタッフによる十分な訓練とサポートが不可欠です。

透析は腎臓の機能を完全に回復させるものではありませんが、末期腎不全の患者が日常生活を続けるために不可欠な治療です。

どの方法を選択するかは、病状や生活環境、本人の希望を踏まえて医師と十分に相談し決定することが大切です。

たんぱく尿と血清クレアチニン値

たんぱく尿と血清クレアチニン値は、腎臓の健康状態を知るうえで非常に重要な指標です。

まず、たんぱく尿とは、本来ほとんど尿に漏れ出ないはずのたんぱく質が尿中に出てしまう状態になります。

腎臓の糸球体は血液を濾過し、必要な栄養やたんぱく質を体内に戻す仕組みを持っていますが、糸球体が傷つくとこのフィルター機能が低下し、たんぱく質が尿に混じってしまいます。

たんぱく尿は、慢性腎臓病の初期から現れることが多く、その程度が将来の腎機能低下を予測するうえで最も信頼できる指標のひとつになり、持続的なたんぱく尿は、腎臓の障害が進行しているサインと考えられます。

一方、血清クレアチニン値は、筋肉の代謝によって生じる老廃物であるクレアチニンの血液中の濃度を示します。

腎臓はこのクレアチニンを尿として排出しますが、腎機能が低下すると血液中に蓄積し、数値が上昇します。

血清クレアチニン値は腎機能の低下がある程度進行してから上がる傾向があるため、初期発見には尿検査と組み合わせて評価することが重要です。

これら二つの検査結果は、糸球体ろ過量(GFR)の推定や慢性腎臓病の重症度判定に用いられます。たんぱく尿は「腎臓の損傷の有無」を示し、血清クレアチニン値は「腎臓がどれだけ働いているか」を示します。

どちらか一方だけでなく、両方を定期的に測定し経過を追うことで、腎臓病の進行を早期に察知し、食事療法や生活習慣の改善、薬物療法によって進行を抑えることが可能になります。

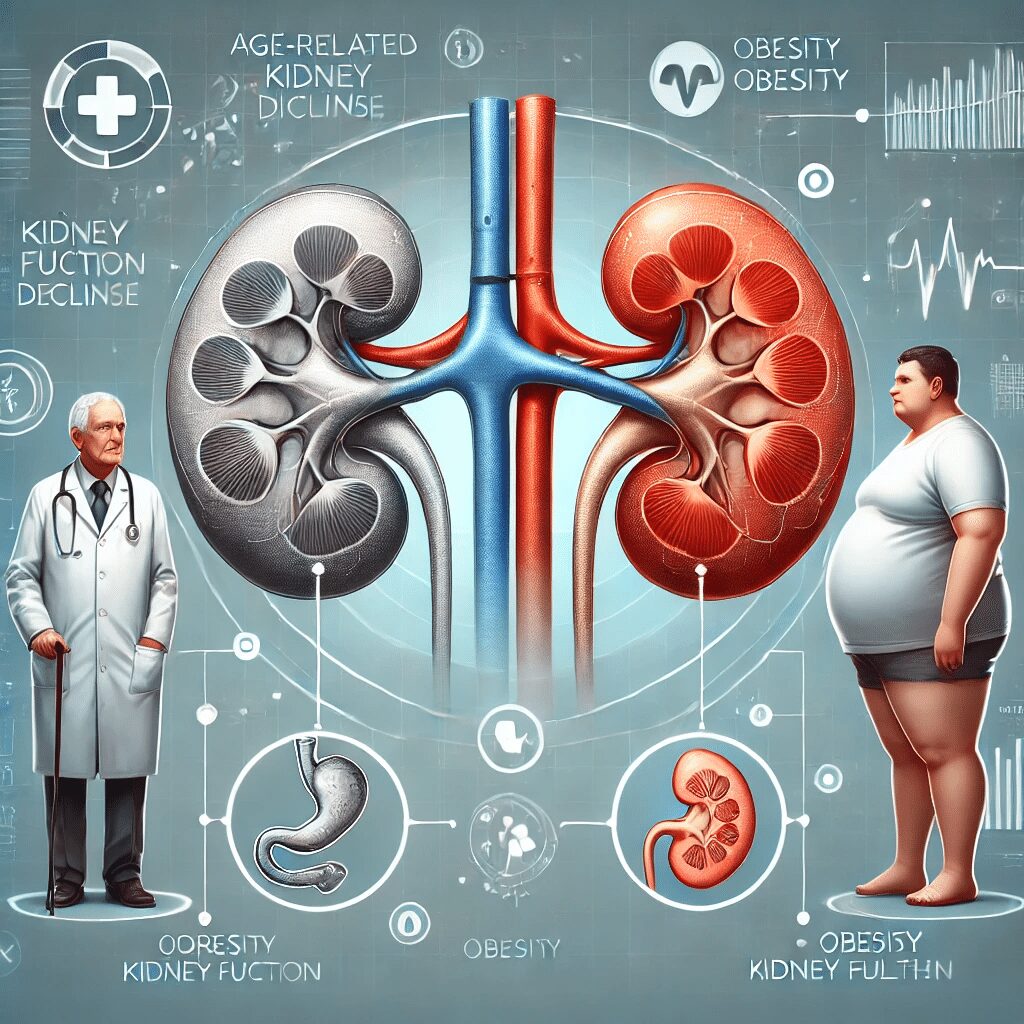

加齢と肥満も腎臓に影響

加齢と肥満は、腎臓の健康に大きく影響を与える要因で、加齢についてですが、腎臓は年齢とともに自然に機能が低下します。

腎臓のフィルターである糸球体の数や働きが徐々に減少し、老廃物や余分な水分を取り除く力が弱まり、高齢になると血管の弾力性が低下し、腎臓に流れる血液量も減少します。

これにより、腎機能の低下が進みやすくなり、高血圧や動脈硬化などの合併症も発症しやすくなります。

一方、肥満も腎臓への負担を大きくし、体重が増えると全身の代謝活動が高まり、腎臓が処理すべき老廃物の量も増加します。

その結果、糸球体の血流量が過剰になり、高い圧力がかかる「糸球体過剰濾過」という状態が起こり、この状態が長く続くと糸球体の構造が壊れ、たんぱく尿や腎機能の低下につながります。

また、肥満は高血圧や糖尿病、脂質異常症の発症リスクを高め、これらの病気がさらに腎臓へのダメージを加速させます。

まとめ

腎臓は血液を濾過して老廃物を排出し、水分や塩分のバランスを保つなど、体内環境を安定させる重要な臓器です。

腎機能が低下すると、慢性腎臓病(CKD)を発症し、放置すれば透析が必要になることもあります。

主な原因は高血圧や糖尿病、肥満などの生活習慣病で、たんぱく尿や血清クレアチニン値の上昇が早期のサインとなります。

加齢による機能低下や肥満による糸球体への負担も腎障害を進めるため、食事管理や体重コントロール、定期的な検査が腎臓を守る鍵とっていきます。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【食事で血糖値変化】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

- 【血糖値革命】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

コメント