目次

- 1 はじめに

- 2 尿酸値を下げる食事術

- 2.1 水分を摂り尿酸を排出

- 2.2 コーヒーを飲んで痛風リスクを減少

- 2.3 内臓脂肪肥満の人はリスク増加

- 2.4 肥満解消にゆっくりを心がける

- 2.5 色々な食材から栄養素を摂る

- 2.6 プリン体は1日400mgを目安に

- 2.7 タンパク質の摂り方を工夫する

- 2.8 肉は脂身少ない部位を

- 2.9 魚で良い脂質を同時に摂る

- 2.10 糖質オフも痛風対策に必須

- 2.11 緑黄色野菜を食べて尿酸を排出

- 2.12 果糖の摂りすぎは尿酸値を上げる

- 2.13 海藻やきのこを毎日食べる

- 2.14 減塩も尿酸の排出に密接

- 2.15 調理法を工夫してプリン体オフ

- 2.16 調理油はオリーブオイルに

- 2.17 お酒は適量から禁酒を

- 2.18 お酒を飲む時は臓器を労る

- 2.19 つまみに糖質や油物を控える

- 2.20 外食は糖質過多になりがち

- 3 まとめ

はじめに

以前は贅沢病とも言われていた「痛風・高尿酸血症」になりますが、食生活が豊かになった現代では、老若男女関係なく誰しもかかる可能性がある病気になります。

20代で発症する方もおり、成人男性の5人に1人は高尿酸血症と言われているのです。

尿酸値が高くても症状が表に現れることがなく、高尿酸血症の症状が強くなる程、痛風を発症しやすく、症状が出る時には「痛風発作」と呼ばれるほどの激痛が生じます。

でも高尿酸血症の状態であるなら、食事の見直しや運動習慣など生活リズムを変えることで尿酸値を下げることができるのです。

今日から生活習慣を見直していくことで、痛風を予防、改善していき、将来の重病リスクを下げていきましょう。

尿酸値を下げる食事術

痛風、高尿酸血症を改善していくには、今の生活習慣を見直し、食生活を今まで以上に気を配る必要が出てきます。

痛風を予防する食事と聞くとプリン体を減らすことが頭に浮かびますが、プリン体を多く含む食材を控えるよりも肥満の解消、アルコールの制限、果糖の制限などが基本になるのです。

毎日の食事で、太りやすい食事、アルコールの飲み過ぎ、プリン体の過剰摂取をする食事を見直して、今日から改善をしていきましょう。

水分を摂り尿酸を排出

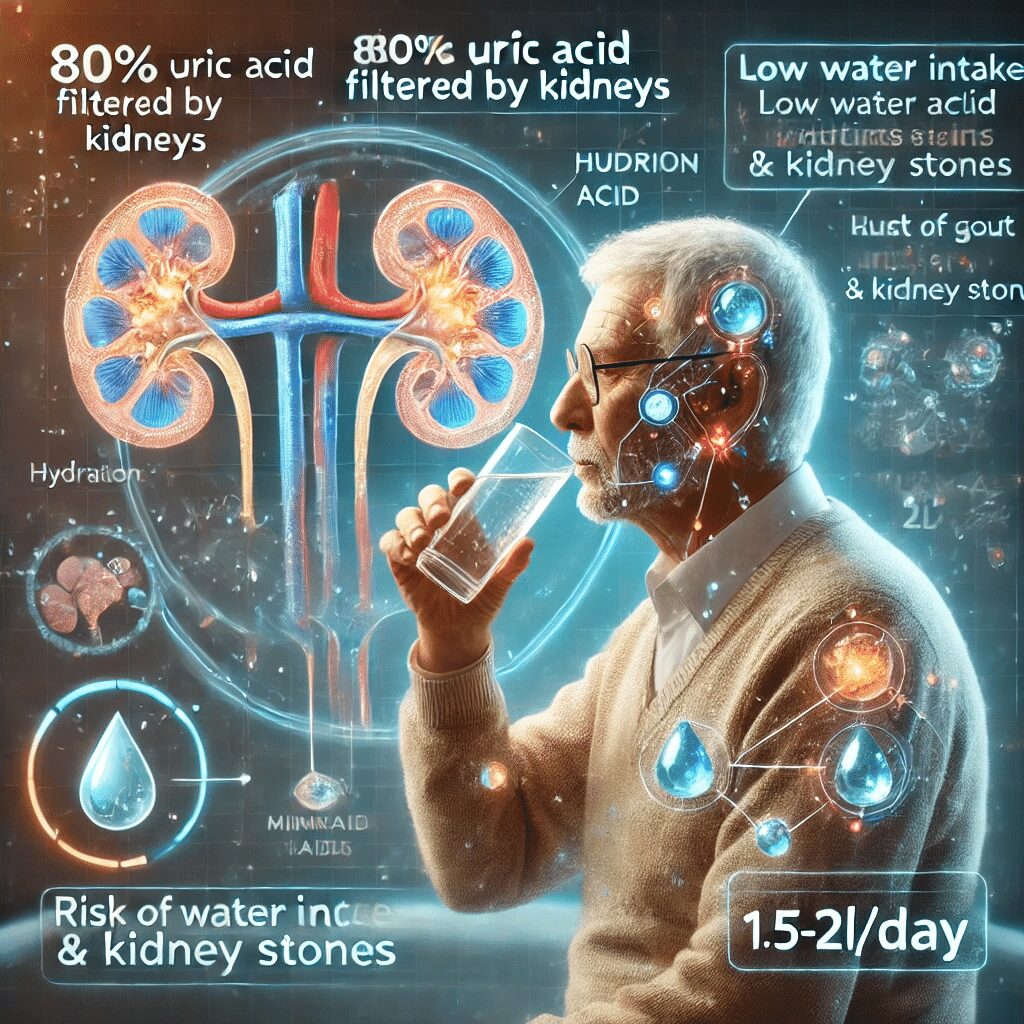

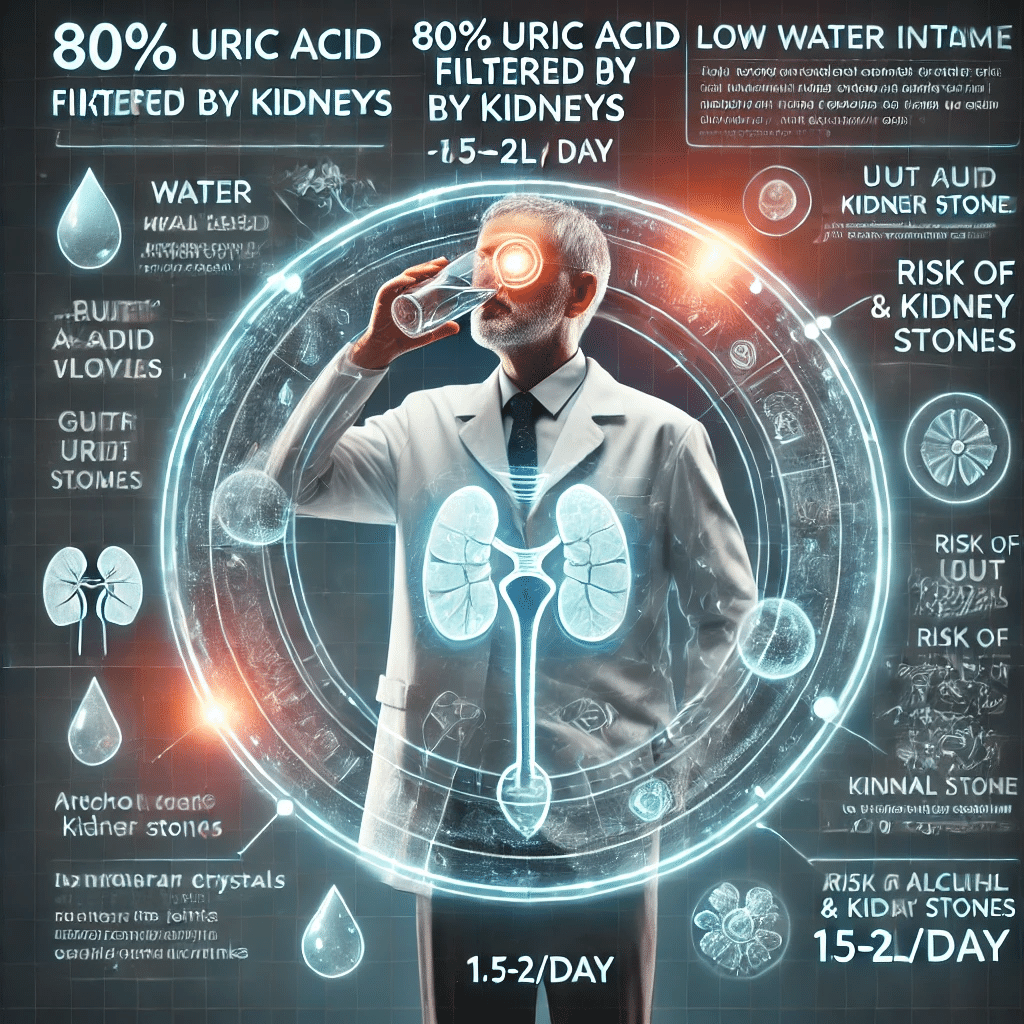

尿酸値を下げるためには、体内から尿酸を効率よく排出することが欠かせず、その最も手軽で効果的な方法のひとつが「水分をしっかり摂ること」です。

尿酸の約80%は腎臓で濾過され尿として排泄されますが、水分摂取量が不足すると尿の量が減り、尿酸が体内に滞りやすくなり、これにより血中尿酸値が上昇し、尿酸結晶が関節や腎臓に沈着して痛風や尿路結石を招くリスクが高まります。

運動や入浴、発汗の多い季節は体内の水分が失われやすいため、こまめな補給が重要で、水やお茶、ミネラルウォーターなど糖分やアルコールを含まない飲み物が理想的です。

アルコールや甘い清涼飲料は利尿作用や代謝の影響で逆に尿酸値を上げる可能性があるため、控えることが望まれます。

また、一度に大量に飲むのではなく、1日を通して少しずつ摂取し、1日あたり1.5〜2リットルを目安にしていきましょう。

さらに、朝起きた直後や就寝前など、体が軽く脱水気味になっている時間帯に水を飲むことが重要になり、夜間は水分摂取がないため尿が濃縮され、尿酸結晶ができやすくなります。

寝る前の少量の水分や、朝のコップ1杯の水は尿酸排出の助けとなります。

コーヒーを飲んで痛風リスクを減少

近年の研究では、適量のコーヒー摂取が痛風の発症リスクを下げる可能性があることが報告されています。

その理由の一つは、コーヒーに含まれるクロロゲン酸などのポリフェノール類に抗酸化作用があり、インスリン感受性を改善する働きがあるためです。

インスリン感受性が高まると腎臓での尿酸排泄が促進され、血中尿酸値の低下につながります。

また、コーヒーにはカフェインが含まれていますが、これ自体にも尿酸値を下げる作用があるとされ、カフェインは軽い利尿作用を持ち、尿の量を増やすことで尿酸の排泄を助けます。

ただし、これは水分補給がしっかりできている場合に効果を発揮し、過剰摂取や脱水状態では逆効果となる可能性もあるのです。

さらに、コーヒーにはプリン体がほとんど含まれていないため、他の飲み物と比べても尿酸値を上げにくいという特徴も持っているのです。

ブラックコーヒーであれば、砂糖やミルクによる余分なカロリーや脂質の摂取を避けられ、生活習慣病予防にもつながります。

一般的には1日2〜3杯程度のコーヒーが目安とされますが、カフェインに敏感な人や心疾患を持つ人は量を控えることが望ましく、日常的に適量のコーヒーを楽しむことは、痛風リスク低減の一助となり得ます。

内臓脂肪肥満の人はリスク増加

内臓脂肪肥満とは、お腹の奥にある内臓のまわりに脂肪が過剰に蓄積した状態を指します。

見た目はウエスト周りがふっくらし、いわゆる「ぽっこりお腹」になることが多いですが、問題は見た目以上に健康への影響が大きい点です。

内臓脂肪は単なるエネルギーの貯蔵庫ではなく、さまざまなホルモンや炎症性物質を分泌し、体の代謝機能に悪影響を及ぼすのです。

この内臓脂肪肥満は、高尿酸血症や痛風のリスクを大きく高め、内臓脂肪が増えると、インスリン抵抗性が悪化し、腎臓での尿酸排泄が妨げられます。

その結果、血中の尿酸が体外に十分排出されず、尿酸値が上昇、内臓脂肪はプリン体代謝にも影響を与え、尿酸の生成量自体も増やすため「作られやすく、捨てにくい」という二重の悪循環が生まれるのです。

内臓脂肪肥満はまた、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病と密接に関連し、これらはすべて痛風の発症リスク因子でもあり、複数が重なることでリスクはさらに増大します。

特にメタボリックシンドロームと診断された人では、尿酸値が高い傾向にあり、加えて内臓脂肪は炎症性サイトカインを放出し、慢性的な体内炎症状態を作り出すのです。

この炎症が関節に影響すると、痛風発作が起きたときに症状が重くなったり、発作の頻度が高まる恐れがあります。

したがって、痛風や高尿酸血症の予防・改善には、内臓脂肪の減少が不可欠で、具体的には、糖質や脂質を控えたバランスの良い食事、適度な有酸素運動、十分な睡眠とストレス管理が基本です。

体重が標準範囲にあってもウエスト周囲径が大きい場合は要注意で、内臓脂肪型肥満の可能性があり、定期的な健康診断や腹囲測定で早期に気づき、生活習慣の改善を始めることが、尿酸値コントロールと痛風リスク低減の近道になるのです。

肥満解消にゆっくりを心がける

肥満解消のためには、激しい運動や厳しい食事制限だけでなく、日々の食べ方そのものを見直すことが大切で、その基本となるのが「ゆっくり食べる」ことになります。

早食いは満腹中枢が働く前に食べ過ぎてしまう大きな原因であり、結果として摂取カロリーが増えてしまいます。

まず取り入れたいのが「よく噛んで食べる」習慣です。1口につき30回を目安に噛むことで、食べ物が細かくなり消化吸収がスムーズになります。

咀嚼によって脳の満腹中枢が刺激され、自然と食べ過ぎを防ぐことができ、噛む回数が増えることで食事時間も長くなり、満足感が得られやすくなります。

次に意識したいのは「ながら食べをやめる」ことです。

現代ではスマホを見ながら食事をする人が増えていますが、これにより食事への集中力が低下し、知らぬ間に量を多く食べてしまうので、テレビやスマホから離れ、目の前の食事に集中することで、少量でも満足感を得やすくなるのです。

さらに、「糖質をラストに食べる」カーボラストの習慣も有効になります。

野菜やたんぱく質を先に食べ、最後にご飯やパンなどの糖質を摂ることで、血糖値の急上昇を抑え、脂肪の蓄積を防げ、特に肥満解消を目指す場合、血糖値コントロールは重要なポイントです。

「腹八分を心がける」ことも忘れてはいけません。お腹いっぱいまで食べる習慣は、内臓への負担を増やしエネルギー過剰につながり、腹八分で箸を置くことで、総摂取カロリーを自然に減らし、体重管理がしやすくなるのです。

最後に「朝食を抜かない」ことで、朝食を抜くと昼食時に空腹感が強まり、一気に食べ過ぎたり、高カロリーな食品を選びやすくなります。

適量のたんぱく質や食物繊維を含む朝食を取ることで、代謝がスムーズに始まり、1日のエネルギー消費効率も高まります。

これらの習慣を意識し、毎日の食事を「ゆっくり楽しむ」スタイルに変えることで、無理なく肥満解消につながり、リバウンドしにくい健康的な体を作ることができます。

色々な食材から栄養素を摂る

肥満の傾向がある人の食生活を振り返ると、糖質過多、悪い脂質過多、そして塩分過多が目立ちます。

白米やパン、麺類などの炭水化物中心の食事、揚げ物や加工食品による飽和脂肪酸の摂り過ぎ、さらに味付けの濃い料理による塩分過剰が重なり、肥満だけでなく生活習慣病のリスクも高まります。

健康的な体づくりのためには、体に必要な栄養素を偏らず、色々な食材から満遍なく摂取することが重要になり、その中心に置きたいのが「たんぱく質」です。

たんぱく質は筋肉や臓器、ホルモン、免疫細胞の材料となり、基礎代謝を維持するうえで欠かせず、肉や魚、卵、大豆製品などをバランスよく組み合わせて摂ることが理想になります。

さらに、食物繊維を豊富に含む野菜、きのこ、海藻類を食べて腸内環境を整え、便通を促すと同時に、血糖値やコレステロール値の上昇を緩やかにする働きがあります。

食材の種類を増やすことは、特定の栄養素の過不足を防ぎ、体の機能を総合的にサポートし、毎日の食事にさまざまな色や食感の食材を取り入れ、栄養バランスの取れた食生活を心がけることが、肥満の改善と再発防止への近道です。

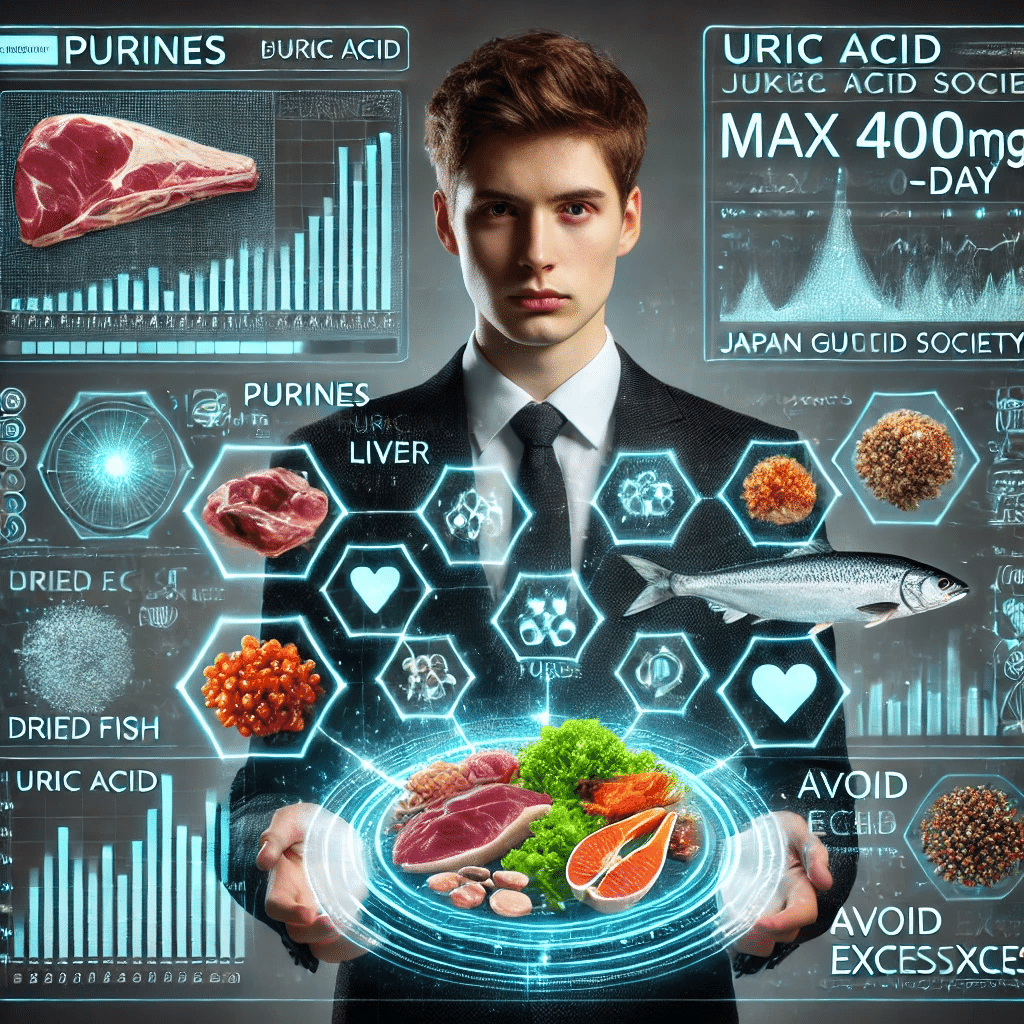

プリン体は1日400mgを目安に

プリン体は、体内でエネルギーを生み出すために欠かせない物質であり、細胞の核酸の一部として存在しています。

人間の体では細胞が常に新陳代謝を繰り返しており、その過程で自然にプリン体が生成されます。

実際、尿酸の約80%はこうした体内代謝によって作られており、残りの約20%が食事から摂取されたプリン体によって補われるので、食生活の見直しは尿酸値コントロールにおいて重要なポイントとなります。

尿酸値を安定させるためには、プリン体の摂取量を意識していき、一般的な目安として、日本痛風・核酸代謝学会は「1日400mg以下」に抑えることを推奨しています。

尿酸値が高めの人や痛風を経験した人は、この数値を上限と考えて日々の食事を調整し、プリン体は動物性食品に多く含まれており、特に牛・豚・鶏などのレバーや白子、干物、魚卵などは含有量が高いため、多量摂取は避けたい食品になります。

一方で、野菜やきのこ、豆類などにもプリン体は含まれていますが、これらは動物性のプリン体と異なり、痛風発作のリスクを大きく高めないことがわかっています。

むしろ、野菜類にはカリウムや食物繊維、抗酸化物質が豊富に含まれており、尿酸の排泄を促したり生活習慣病予防に役立つため、適度に組み合わせて食べることが推奨されます。

食事管理の際は、プリン体の多い食品を完全に避けるのではなく、頻度や量を工夫することがポイントになり、例えば、レバーは月に数回までに抑える、魚卵は特別な日だけに楽しむなど、メリハリをつけた食事を行っていきましょう。

タンパク質の摂り方を工夫する

タンパク質は筋肉や臓器、ホルモンなどをつくるために欠かせない栄養素ですが、その摂り方には工夫が必要です。

肉類に含まれる動物性タンパク質は、体づくりには有効である一方、プリン体を多く含む部位もあり、摂りすぎると尿酸値の上昇を招きやすくなります。

そのため、毎日のタンパク質源を肉類だけに偏らせず、魚類や豆類など、多様な食材からバランスよく摂ることが大切です。

魚類は肉類に比べてプリン体量が控えめなものも多く、DHAやEPAといった血流を良くする脂質も含まれています。

豆類は植物性タンパク質の代表で、食物繊維やビタミン、ミネラルも同時に摂取できる点が魅力です。

さらに、乳製品は良質なタンパク質源でありながらプリン体が少なく、尿酸値を下げる効果があるという研究結果も報告されています。

牛乳やヨーグルト、チーズなどを毎日の食事に取り入れることで、無理なくタンパク質を確保しつつ、痛風リスクを抑えることができるので、タンパク質の摂り方を意識することが、尿酸値の安定と健康維持の両立につながるのです。

肉は脂身少ない部位を

肉はプリン体を多く含むため、痛風や高尿酸血症が気になる場合に敬遠されがちですが、完全に避ける必要はありません。

むしろ、肉は体を構成するタンパク質の重要な供給源であり、筋肉や臓器の健康維持に欠かせない栄養素を含んでいます。

大切なのは部位の選び方になり、脂身の多い部位はカロリーが高く、肥満や生活習慣病のリスクを高めるため、赤身肉や脂肪の少ない部位を選ぶよう心がけていきましょう。

牛肉ならヒレやもも、豚肉ならヒレやロース、鶏肉なら胸肉やささみを積極的に食べていき、適量を守り、野菜や魚、大豆製品などと組み合わせて、栄養バランスを整えながら尿酸値の上昇を防ぐことができます。

魚で良い脂質を同時に摂る

魚は、体に良い脂質であるDHAやEPAを豊富に含み、血流改善や炎症の抑制、生活習慣病予防にも役立ちます。

青魚にはこれらの成分が多く含まれ、健康維持に欠かせず、どんなに体に良いとされる食材でも、過剰摂取はカロリーオーバーや栄養バランスの偏りを招く可能性があるのです。

魚ばかりに偏らず、肉類とバランス良く組み合わせることで、必要なタンパク質を効率的に補給できるので、週に数回魚を取り入れ、脂質の質と量を意識しましょう。

糖質オフも痛風対策に必須

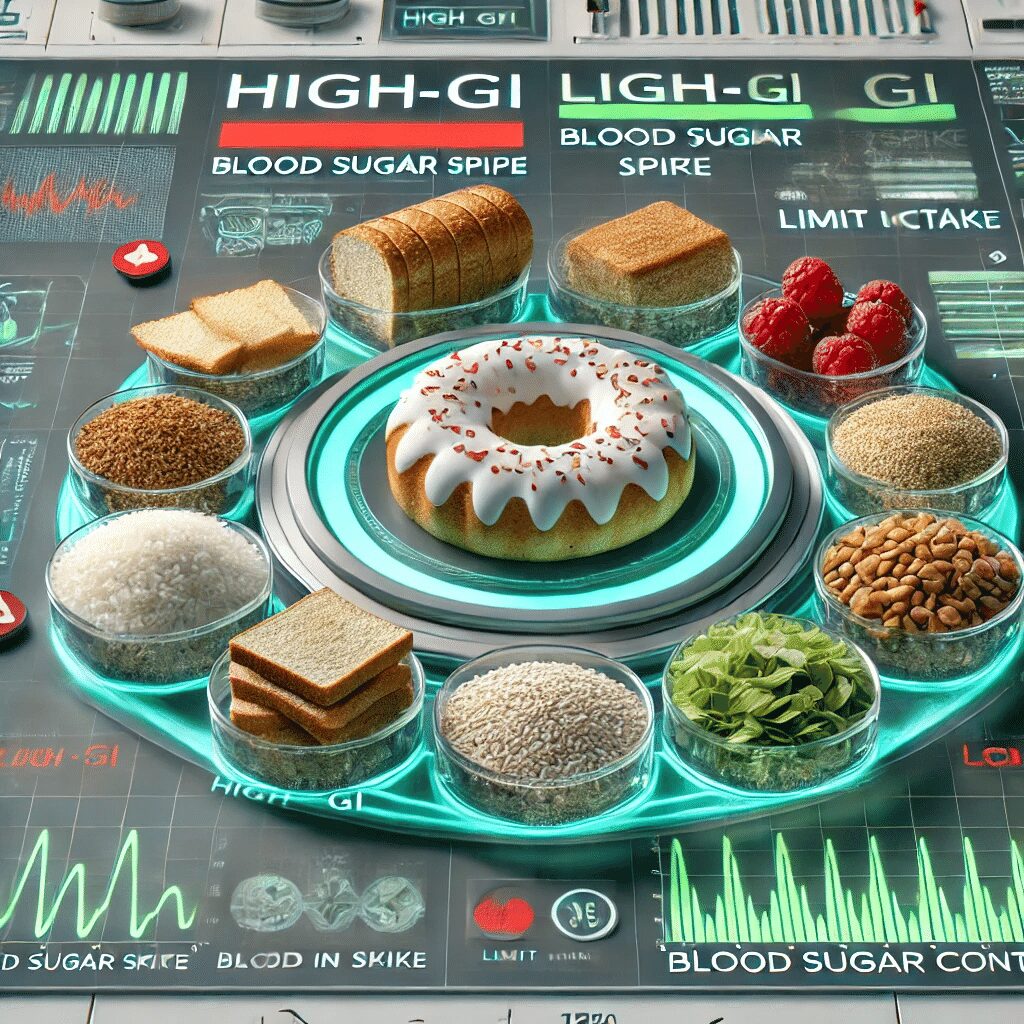

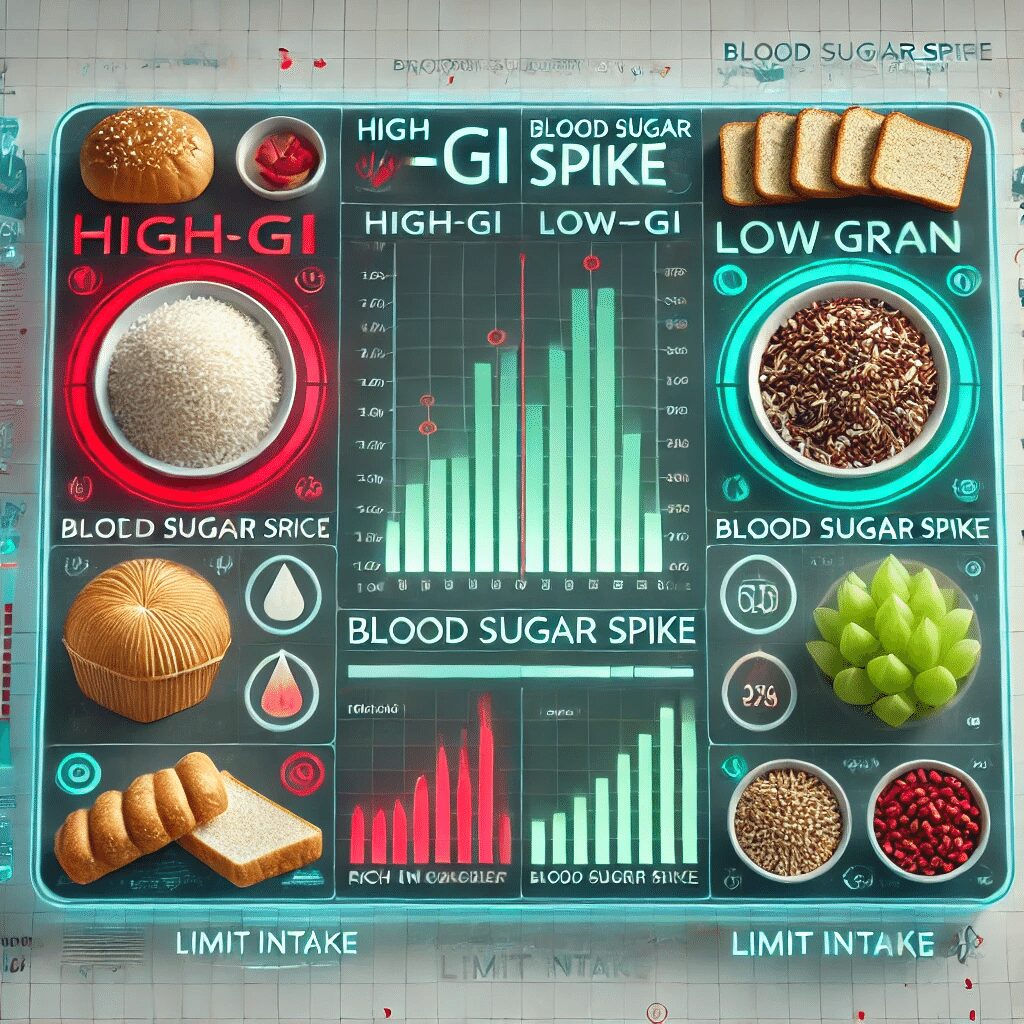

現代の食生活では、白米、パン、麺類、お菓子、ジュースなど、糖質を多く含む食品が身近に溢れており、糖質そのものはプリン体を多く含むわけではないため、直接的に尿酸値を上げる要因ではありません。

しかし、過剰な糖質摂取は肥満の大きな原因となり、結果として痛風の発症リスクを高めます。肥満によってインスリン抵抗性が進行すると、腎臓からの尿酸の排泄機能が低下し、血中尿酸値が上昇するのです。

糖質を適度に制限することで、尿酸値の抑制に加え、血糖値の急上昇を防ぎ、糖尿病やメタボリックシンドロームなど生活習慣病のリスクを減少させることが可能です。

特に精製された白米や白パンなど、血糖値を急激に上げやすい「高GI食品」は、控えめにしていき、食物繊維を多く含む玄米や全粒パン、低GIのそばや雑穀などを取り入れると良いでしょう。

ただし、糖質をゼロにする極端な方法は推奨されません、糖質は脳や体を動かすための主要なエネルギー源でもあり、完全に断つと疲労感や集中力低下などの不調を招く恐れがあります。

重要なのは、あくまで「摂りすぎを防止」し、食べる量や質をコントロールすることです。

例えば、主食の量を普段の7〜8割に減らし、その分を野菜やきのこ、海藻類で補う、こうした食事の工夫を習慣化すれば、痛風対策だけでなく全身の健康維持にもつながります。

緑黄色野菜を食べて尿酸を排出

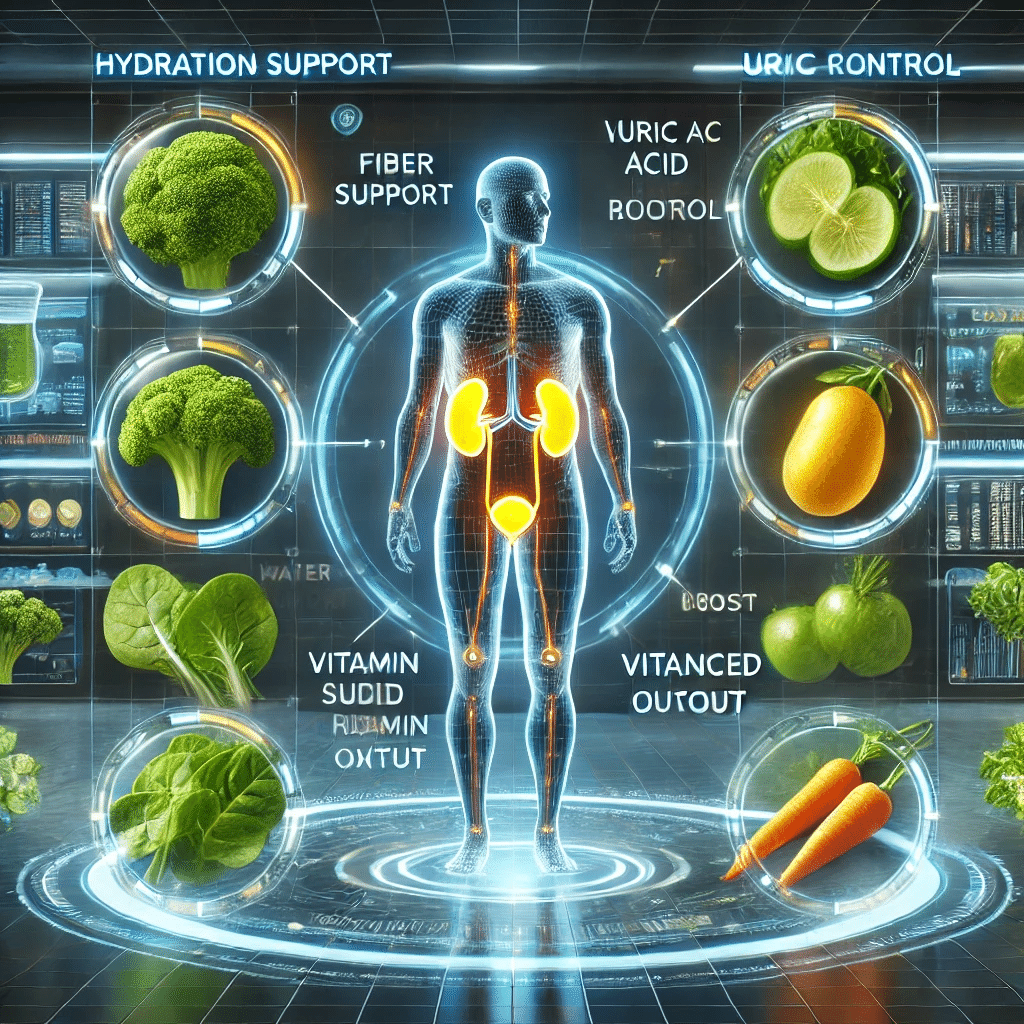

尿酸は血液中に溶け込み、主に腎臓でろ過され尿として体外に排出されますが、尿が酸性に傾くと溶けにくくなり、関節や腎臓に結晶としてたまりやすくなります。

アルカリ性に近づけることで尿酸は溶けやすくなり、スムーズに排出されやすく、痛風の人は尿路結石を併発しやすく、尿の環境を整えることが重要になるのです。

その点で役立つのが緑黄色野菜です。ほうれん草、ブロッコリー、にんじん、ピーマンなどには水分が豊富に含まれ、尿量の確保に役立ちます。

さらに、ビタミンCは尿酸の溶解と排泄をサポートし、血中の尿酸値を下げる働きがあることが研究でも示されています。

加えて、野菜に含まれるカリウムやマグネシウムも尿をアルカリ性に傾けるため、結晶化の予防に効果を発揮し、毎食の副菜や汁物に緑黄色野菜を取り入れ、色鮮やかな食卓を意識することが、痛風予防と腎臓の健康維持につながります。

果糖の摂りすぎは尿酸値を上げる

果糖(フルクトース)は、果物や蜂蜜、砂糖(ショ糖)の半分を構成する糖質の一種で、体内に入ると肝臓で代謝され、代謝過程でATP(エネルギー分子)が急速に分解され、プリン体が生成されます。

プリン体は尿酸の原料となるため、果糖を過剰に摂取すると尿酸値が上昇しやすく、液体で摂る果糖は吸収が早く、血中の尿酸値を急激に押し上げる傾向にあるのです。

問題となるのは、果物そのものよりも、果糖を多く含むジュースや清涼飲料水、加糖されたスポーツドリンクなどです。

これらは食物繊維がなく、果糖が短時間で大量に体内へ入り込むため、尿酸値の上昇リスクが高まり、砂糖や異性化糖を使用した加工食品やお菓子も同様に注意が必要になります。

痛風や高尿酸血症の予防には、果糖の摂取量を意識してコントロールしていき、果物はビタミンや食物繊維が豊富で健康に役立ちますが、一度に大量に食べず、1日1〜2人分を目安にしていきましょう。

ジュースや甘い飲み物は習慣的に摂らないよう心がけることが、尿酸値を安定させるための有効な方法です。

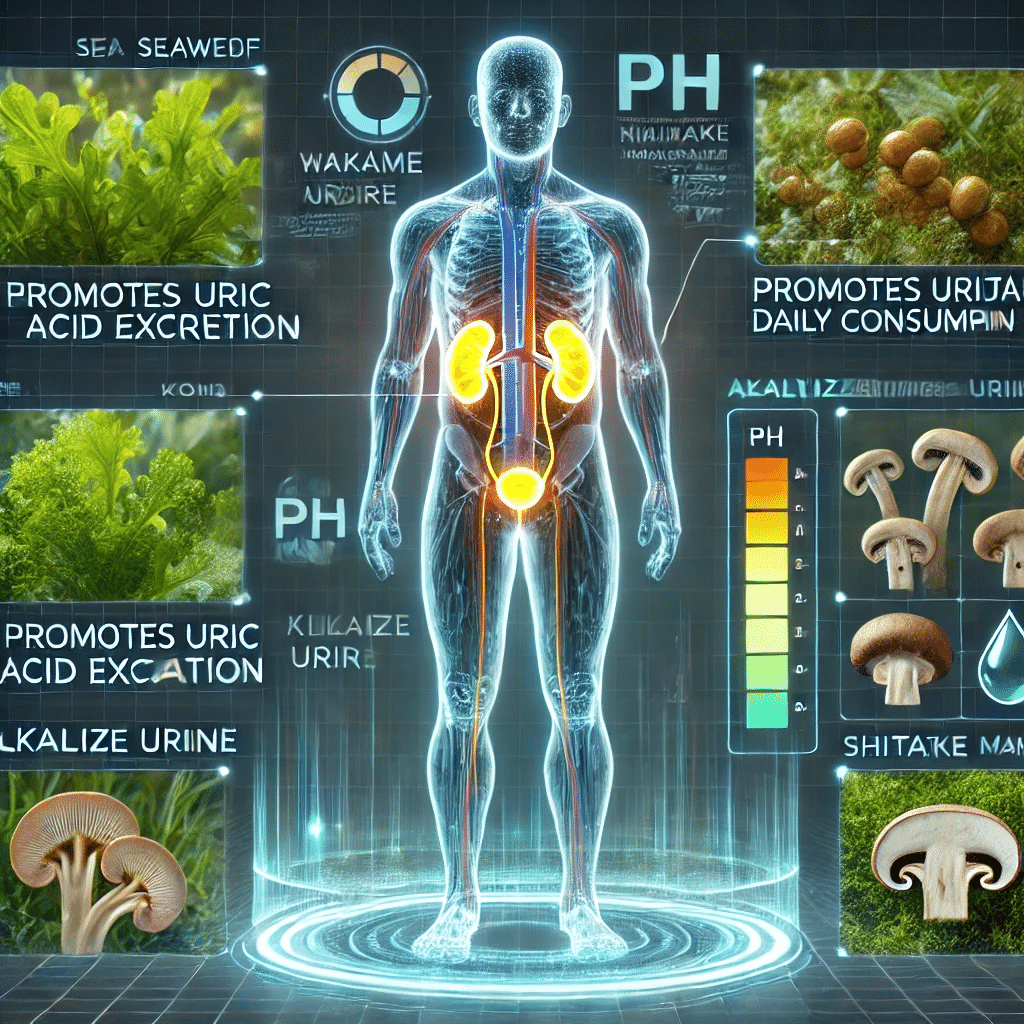

海藻やきのこを毎日食べる

海藻やきのこ類は、緑黄色野菜と同様に尿をアルカリ性に近づけ、尿酸を溶けやすくして排出を助けます。

痛風や高尿酸血症の予防には、尿のアルカリ化が重要であり、これらの食品を毎日摂ることが効果的です。

さらに、海藻やきのこには水溶性・不溶性の両方の食物繊維が豊富に含まれており、腸内環境の改善や血糖値の急上昇抑制にも役立ちます。

食物繊維は満腹感を持続させるため、食べ過ぎ防止にもつながり、低カロリーで栄養価が高く、ビタミンやミネラルもバランスよく含まれているため、肥満予防や生活習慣病対策にも有効です。

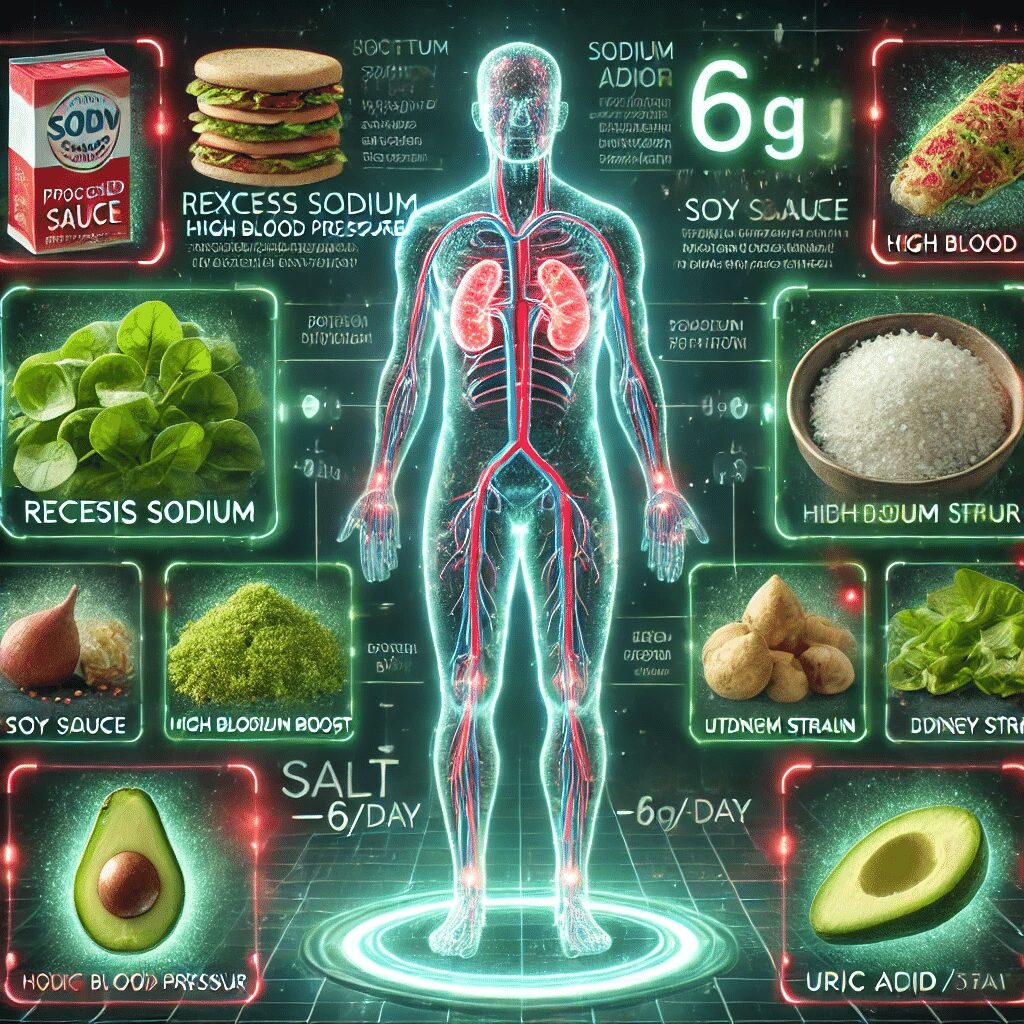

減塩も尿酸の排出に密接

減塩は尿酸の排出を促すうえで重要な役割を果たし、痛風の人は高血圧を併発しているケースが多く、これは腎臓への負担を一層大きくします。

腎臓は尿酸の80%を尿として排出する重要な器官ですが、塩分の摂りすぎは血圧を上昇させ、腎臓内の血流を悪化させるため、尿酸の排泄機能を低下させるのです。

その結果、血中の尿酸濃度が高くなり、痛風発作や尿路結石のリスクを増やすことになります。

健康的な塩分摂取量は1日6g未満が目安とされており、味付けを薄くする工夫や、加工食品・外食での過剰な塩分摂取を控えることが重要です。

さらに、塩分を控えるだけでなく、カリウムを多く含む食品を意識して摂ることで、ナトリウム(塩分)の排出を助け、血圧の安定にもつながり、カリウムはホウレンソウ、サツマイモ、アボカド、バナナなどの野菜や果物、海藻類に多く含まれています。

減塩とカリウム摂取を組み合わせることで、腎臓への負担を軽減し、尿酸の排出がスムーズになり、痛風の予防や再発防止、高血圧対策にまでつながるため、日々の食事で塩分とカリウムのバランスを整えることが不可欠です。

調理法を工夫してプリン体オフ

プリン体を減らすためには、食材選びだけでなく調理法の工夫も欠かせず、肉や魚などプリン体を多く含む食材は、調理の仕方によって含有量を減らすことが可能です。

茹でる、蒸すといった方法は、プリン体を溶け出させる効果が高く、茹で汁や蒸し汁を使わないことで摂取量を抑えられます。

反対に、煮汁をそのまま飲むスープや鍋料理は、溶け出したプリン体も一緒に摂ってしまうため注意が必要です。

また、茹でた後に軽く焼くなど、組み合わせ調理を行えば、風味を損なわずにプリン体を減らすことができます。

日常の食事でこうした工夫を取り入れることで、尿酸値のコントロールがしやすくなり、痛風や高尿酸血症の予防にもつながるのです。

調理油はオリーブオイルに

オリーブオイルは、痛風や高尿酸血症の食事改善にも役立つ調理油で、オリーブオイルにはプリン体が含まれず、さらに良質な脂質であるオレイン酸が豊富に含まれています。

オレイン酸は悪玉コレステロールを減らし、血液循環を改善する働きがあり、腎臓の機能維持にも好影響を与えます。

また、オリーブオイルに含まれるポリフェノール類には抗酸化作用があり、細胞の酸化ストレスを抑えることで炎症を防ぐ効果も期待できるのです。

痛風は関節の炎症によって強い痛みを伴うため、炎症を抑える食材を日常的に取り入れることは大切です。

さらに、オリーブオイルは加熱しても酸化しにくく、炒め物や煮込み料理、サラダのドレッシングとしても幅広く利用できます。

バターやラードなど動物性脂肪を多く含む油を使い続けると、動脈硬化や肥満につながり、結果的に尿酸値を上げやすくなるので、日々の調理油をオリーブオイルに置き換えることで、脂質の質を改善しながら、痛風リスクを下げることができます。

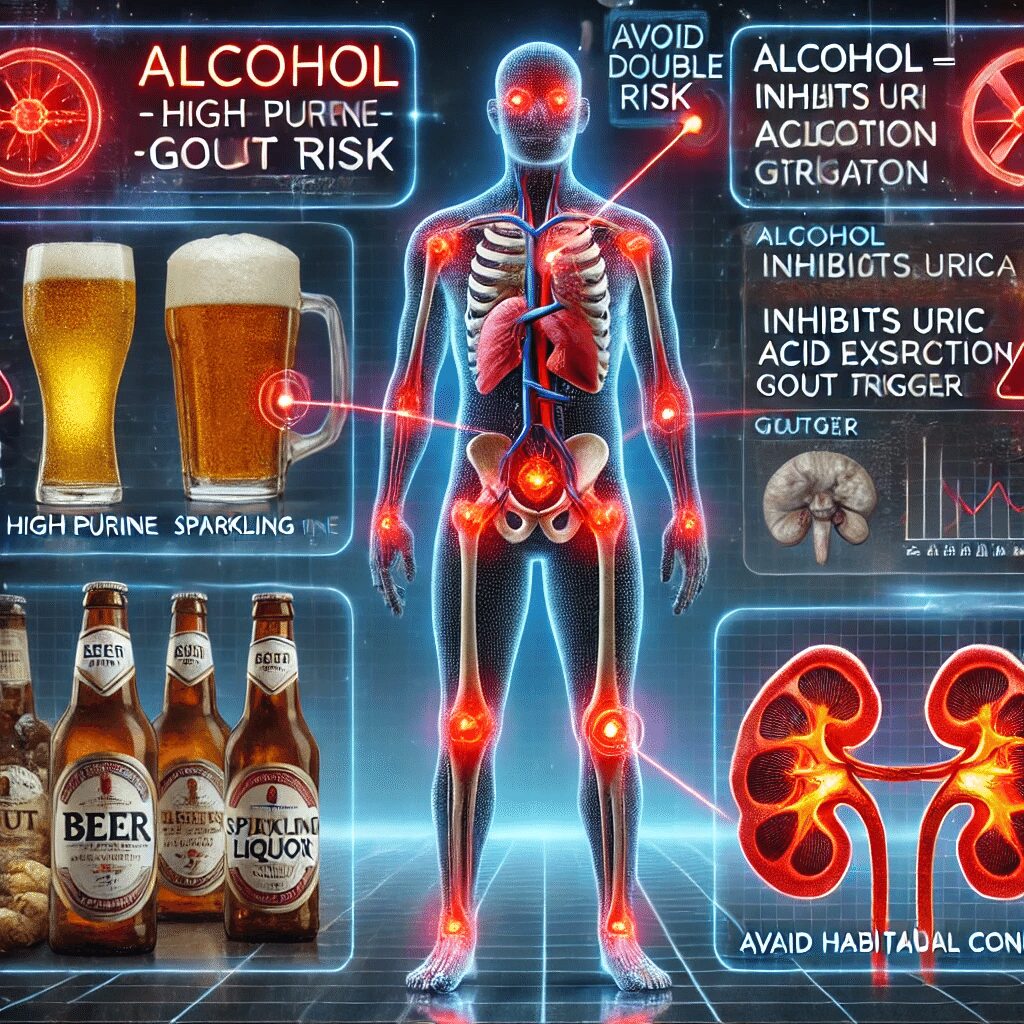

お酒は適量から禁酒を

痛風や高尿酸血症の予防・改善には、お酒との付き合い方が大きく影響し、アルコールはそれ自体が尿酸値を上げるだけでなく、体内でプリン体の代謝を促進し、尿酸の産生量を増やす働きがあります。

さらに、アルコールは腎臓での尿酸排泄を妨げるため、二重の意味で尿酸値を上昇させる原因となり、ビールや発泡酒はプリン体を多く含み、痛風発作の引き金になりやすいとされています。

日本酒やワインも量が多いと同様にリスクが増加、蒸留酒はプリン体量こそ少ないものの、飲み過ぎれば肝臓や腎臓に負担をかけます。

理想は「適量を守る」ことですが、痛風を繰り返している人や尿酸値が高い人は、思い切って禁酒する方が改善が早まります。

どうしても飲みたい場合は週に数回、量を決めて守ることが重要で、お酒の代わりに炭酸水やノンアルコール飲料を取り入れ、飲み会ではゆっくりペースで飲むなど工夫しましょう。

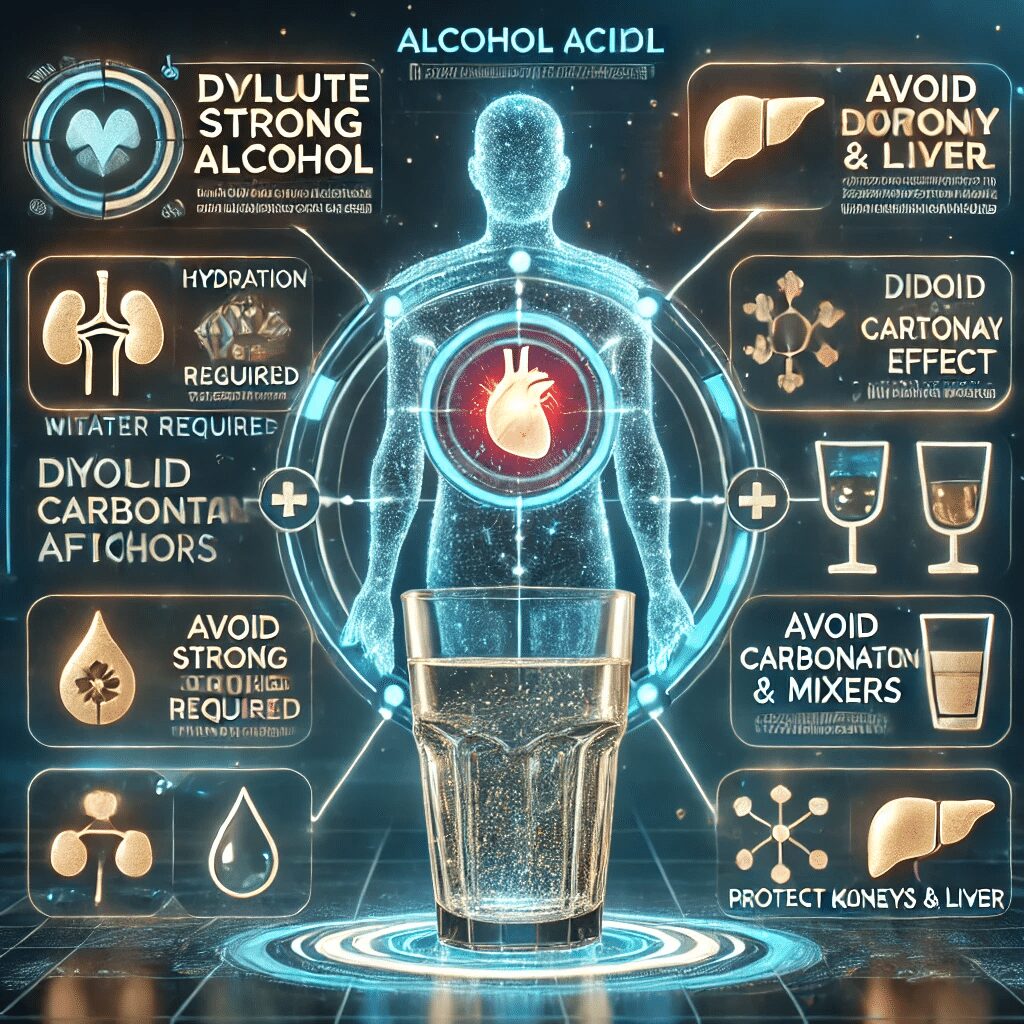

お酒を飲む時は臓器を労る

お酒を楽しむときは、臓器への負担をできるだけ減らす工夫が必要になり、飲むスピードを意識しましょう。

アルコールは肝臓で分解されますが、一度に大量に入ると処理が追いつかず、肝臓や腎臓に大きな負担となります。

ゆっくりと時間をかけて飲むことで、分解の余裕を持たせ、空きっ腹で飲むのは避けることも重要になるのです。

胃や腸に直接アルコールが吸収され、血中アルコール濃度が急上昇しやすく、必ず食事と一緒に飲むよう心がけましょう。

また、飲酒中はこまめに水を摂っていき、アルコールには利尿作用があり、体内の水分やミネラルが失われやすく、脱水や尿酸値の上昇の原因になります。

さらに、強いお酒はストレートではなく水やお湯で薄めて飲むことで、臓器への負担を減少するのですが、炭酸で割った飲み方は吸収が速く、肝臓や胃腸に一気に負荷をかけるため注意が必要です。

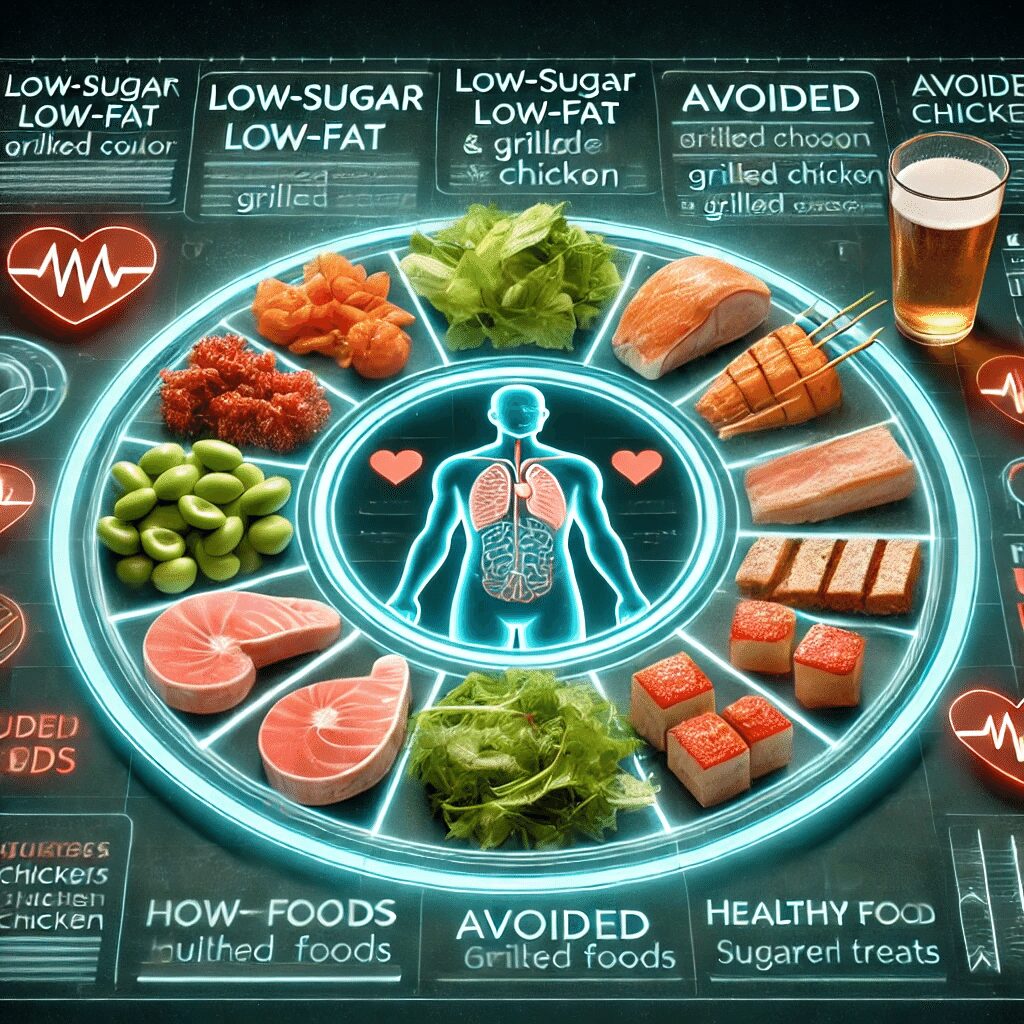

つまみに糖質や油物を控える

お酒を飲む際につまむ料理は、選び方ひとつで体への負担や翌日の体調に大きな差が出てしまい、まず控えたいのは、糖質の多いおつまみです。

ポテトフライやフライドポテト、甘辛いタレを絡めた料理、締めのラーメンやおにぎりなどは、血糖値を急上昇させるだけでなく、糖質が脂肪として蓄積されやすくなります。

また、揚げ物や脂っこい肉料理なども注意が必要になり、これらは高カロリーで消化に時間がかかり、肝臓や胃腸に負担を与えるうえ、尿酸値を上げる原因にもなります。

代わりに選びたいのは、高タンパク質で消化が比較的良い食品や、ビタミン・ミネラルが豊富な食材です。

たとえば、焼き魚や刺身、蒸し鶏、豆腐、枝豆、納豆といった大豆製品は、肝臓の働きを助けながら筋肉の維持にも役立ちます。

さらに、野菜スティックやサラダ、海藻の酢の物などは、食物繊維やカリウムが豊富で、塩分や尿酸の排出を促す効果も期待できます。

おつまみを選ぶ際は、「糖質控えめ・脂質控えめ・栄養豊富」を意識することが大切です。楽しみながらも体をいたわる飲み方を心がけましょう。

外食は糖質過多になりがち

外食は手軽で美味しい反面、糖質過多になりやすい点に注意が必要になり、多くの外食メニューは白米やパン、麺類が主食として多く盛られ、揚げ物や濃い味付けの料理がセットになっていることが多いです。

丼物やラーメン+チャーハンなどの「ダブル糖質」は、血糖値を急上昇させるだけでなく、肥満や生活習慣病、そして尿酸値の上昇にもつながります。

また外食は脂質や塩分も高くなりやすく、腎臓や血管への負担が大きくなる傾向があり、これを避けるためには、主食の量を減らし、野菜や海藻、きのこなどを多く含むサラダや副菜を積極的に選んでいきます。

また、たんぱく質源として魚、鶏胸肉、大豆製品などを取り入れることで、満足感を保ちつつ栄養バランスを整えられます。

汁物は塩分を意識し、具だくさんの味噌汁やスープにすると満腹感も高まり、外食の際も、献立の組み合わせ次第で糖質や脂質の過剰摂取を防ぎ、健康を守る食べ方が可能です。

まとめ

栄養は肉や魚、大豆、乳製品、野菜、きのこ、海藻など多様な食品からバランス良く摂ることが大切で、肉は脂身の少ない部位を選び、魚からは良質な脂質も得ます。

プリン体は1日400mgを目安に、特に動物性内臓の摂り過ぎを避け、調理法も茹でる・蒸すなどで減らしましょう。

さらに糖質・塩分の過剰摂取を控え、緑黄色野菜や海藻類で尿をアルカリ性に保つことが排泄促進につながります。

お酒は適量・ゆっくり・食事と共に、つまみは高タンパクで低糖質・低脂質のものを選び、外食ではサラダや汁物を組み合わせるなど、日々の積み重ねが予防の鍵となります。

今日から生活を改善していき、尿酸値を気にすることなく生活を行っていきましょう。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【食で体を保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【心を保つ習慣を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【習慣で革命を】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【生涯健康体】日常で健康寿命を伸ばす 体の中から老化を止める 長寿遺伝子を活性化

- 【食事で血糖値変化】食事で血糖値を改善させる 美味しく食べて糖尿病を防ぐ 栄養と食べ方の新常識を

コメント