目次

はじめに

突然死は他人事ではなく、今まで元気だった人が突然の訃報という事も年齢と共に増加してしまう経験があるのではないでしょうか?

突然死の裏には、多くの要因があるのですが、約60%が脳梗塞、脳出血、心筋梗塞と血管関係の重病が原因になります。

脳の出血や心臓の血管が突然詰まったり、出血してしまうことで、瞬く間に命を失い、一命を取り止めたとしても後遺症が残ってしまうことも珍しくありません。

これらの重病は、生活習慣病を放置した結果、動脈へのダメージが蓄積して起こってしまいます。

しかし、これらの重病にただただ怯えて、その日を待つのではなく、普段から予兆や対策を行うことで、突然死だけではなく、病気の発症も抑えることができるのです。

健康診断は、予防や改善を行うために必須になり、3つの項目「血圧」「血糖」「脂質」を重視して見ていき、その数値はメモして来年の自分と比べていきましょう。

お医者さんに言われてからの改善では、手遅れ一歩手前などのこともあるので、小さな一歩でもいいので、まずは小さく前進して予防医療を

突然死は3つの数値を意識

健康診断の結果は数字やアルファベット、専門的な用語が並んでおり、その中でチェックがついていると中々見き合うことが億劫になってしまいます。

しかしここで健康診断の結果を疎かにしてしまうと、命に関わり寿命を大幅に下げてしまうことにも直結します。

放置しがちな診断結果になりますが、疾患の中で注目していくのが「高血圧」「糖尿病」「脂質異常症」になります。

これらは、「静かな殺し屋・サイレントキラー」と呼ばれており、症状が表に現れるまで体を蝕み、重症化して症状が出てくるのです。

症状が表に出てきた時には、手遅れのことが多く、サイレントキラーが表に出てくる場合は、心筋梗塞・脳梗塞・くも膜下出血など命に関わるものばかり

糖尿病や脂質異常症の生活習慣が続くと、血管へのダメージが蓄積していき動脈が劣化、このような血管を動脈硬化と言います。

ボロボロの血管は高血圧に耐えることができずに破裂し、心臓や脳へとダメージを与えてしまい、命を落としてしまうのです。

健康診断で指摘を受けなかったとしても、数値をしっかりと認識し、高血圧、糖尿病、脂質異常症の対策、そこから発症する重病の予防を行いましょう。

健康診断での優先ポイント

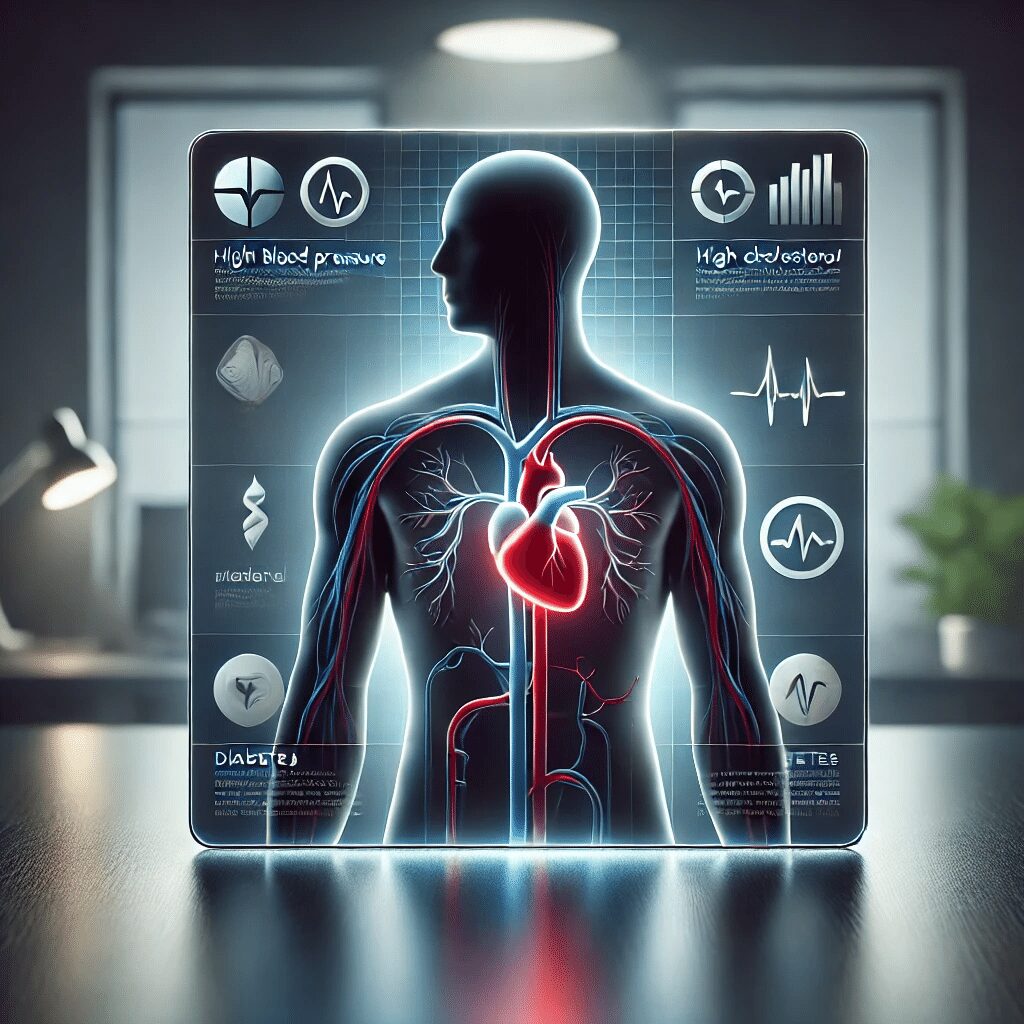

健康診断では多くの項目が並び、医学の知識がないとすべてを理解するのは難しいですが、予防医療の観点から優先してチェックしたいポイントがあります。

それが「血圧」「糖代謝」「脂質」の三つになり、これらは突然死に直結する重大な病気のリスクを示す指標であり、数値を知ることで自分の健康状態を、大まかに把握することができます。

血圧は心臓や血管の状態を映す重要な数値で、収縮期血圧(いわゆる上の血圧)が130mmHg以下であれば正常とされます。

140mmHgを超えると、脳卒中の確率が約3.3倍になるというデータがあり、早めの対策が欠かせません。

次に糖代謝の指標である「HbA1c」、この数値は過去3か月の平均血糖値を示し、6.5%以上が糖尿病の基準となります。

放置すると網膜症や腎症、神経障害などさまざまな合併症のリスクが高まり、生活の質を大きく損ないます。

そして脂質。特にLDLコレステロール(いわゆる悪玉コレステロール)の数値は、動脈硬化を進め、心筋梗塞や脳梗塞といった血管病のリスクを高めてしまうのです。

症状が現れる前が重要になる

サイレントキラーと呼ばれる高血圧、糖尿病、脂質異常症は、症状が現れにくいまま進行し、やがて血管が破裂したり詰まったりする重大な病気を引き起こします。

高血圧は動脈に対して継続的に強い圧力という“熱”をかけ続けるようなもので、少しずつ血管の壁にダメージが蓄積します。

糖尿病では、高血糖状態が続くことで血管の内側の壁が変性し、しなやかさを失っていきます。

脂質異常症は、血液中のLDL(悪玉コレステロール)が血管内に沈着し、動脈の壁に厚みを増しながら弾力を奪っていきます。

こうして進む動脈硬化は、血管の壁を硬く脆くし、普段なら耐えられるような血圧の変動やストレスでも、ある日突然破れて出血してしまうのです。

また、血管内に血栓ができやすくなり、詰まった場所によっては脳梗塞や心筋梗塞といった命にかかわる疾患へとつながります。

恐ろしいのは、これらの変化が症状として表れるころには、すでに病変がかなり進んでいる場合が多いということです。

たとえ一命をとりとめても、後遺症が残り、日常生活の質(QOL)が大きく低下するケースが少なくありません。

だからこそ、症状が出る前にこれらのリスクを知り、生活習慣の改善や定期的な検査を通じて早めに手を打つことが、何より重要になるのです。

寝たきりリスクが増加する

厚生労働省の調査によると、突然寝たきりになる原因のおよそ4割以上が脳血管疾患によるものとされています。

脳血管疾患は、脳内の血管が破れて出血したり、逆に詰まって血流が途絶えたりすることで起こり、突然死の原因のひとつにも数えられる恐ろしい病気になります。

そして、たとえ命が助かったとしても、脳卒中が起きた際には脳組織の一部が損傷を受け、片側の麻痺や言語障害、嚥下障害などさまざまな後遺症が残ることがあるのです。

これらの後遺症は、本人の生活の質を大きく低下させるだけでなく、身の回りの動作ができなくなるため、寝たきりの状態へ移行するリスクを高めます。

寝たきりになると長期間にわたって介護が必要となり、家族や周囲の負担が増えるのはもちろん、医療費や介護費用など経済的な負担も重くのしかかることもあるのです。

サイレントキラーは習慣で対策

サイレントキラーと呼ばれる高血圧や糖尿病、脂質異常症は、ただ症状が起こるのを待っていては手遅れになることが少なくありません。

これらは自覚症状が出にくいまま進行しますが、知識を身につけ、日々の習慣を見直していくことで、リスクを大幅に減らすことができるのです。

健康診断で確認する数値は、実は生活習慣病のサインでもあり、生活の中で乱れが続くことで起こる病気だからこそ、対策の基本は習慣を正す必要があります。

習慣の改善には、大きく分けて三つの柱があり、食習慣、運動習慣、生活習慣の改善が必要になってきます。

食生活は、糖質や悪い脂質、塩分を控え、タンパク質や食物繊維を意識して取り入れることで、血圧や血糖、脂質のバランスを保つことができます。

ただし、食・運動・生活の三つを一度に完璧に変えるのはとても難しく、まずは小さな一歩として、自分が取り組みやすい習慣から始めることが大切、千里の道も一歩となり、少しの改善が将来の大きな健康につながるのです。

|

突然死のリスクを下げる生活を

突然死は、健康だと思っていた人にも起こり得る身近なリスクで、脳卒中や心筋梗塞などの脳・心血管疾患は、予兆が少なく、日々の生活習慣が大きく影響しています。

リスクを下げるためには、まず血圧や血糖、脂質を意識した生活を整えることが大切です。

まずは今の習慣を見直していき、血管の健康を傷つける悪習慣を辞め、突然死のリスクを大きく減らしていきましょう。

意外に食べている糖質や塩分

糖尿病や高血圧を防ぐためには、血糖値を上げやすい糖質と、血圧を高める塩分を減らすことが重要になります。

しかし、多くの人が「甘いものは控えている」「そんなに塩辛いものは食べていない」と考えがちですが、実際には自分がどれぐらい摂取しているかを正確に把握できていない場合が多く、まずは現状を知ることから始まります。

糖質や塩分は、意識していないうちに積み重なっていることが多いのです。

例えば、朝に白米や食パン、昼にうどんやラーメン、夜に揚げ物や炒め物を食べるといったよくある食事の組み合わせでも、一日の推奨量を簡単に超えてしまいます。

白米やパン、麺類は主食として当たり前のように食卓に並びますが、これらはすべて糖質が豊富で、血糖値を急激に上げる原因となり、味を整えるための醤油やドレッシング、加工食品に含まれる塩分も侮れないのです。

このように「自分では気付かないうちに」糖質や塩分を取りすぎているケースは非常に多く、健康診断で血圧や血糖が高めと指摘されて初めて気付く人も少なくありません。

だからこそ、日々の食事を一度書き出してみる、栄養成分表示を確認するなど、現状を見直すことが必要で、何をどれだけ食べているのかを知ることで、改善すべきポイントがはっきりしていくのです。

美味しいと感じる3原則

私たちが「美味しい」と感じる食べものには共通点があり、つい箸が止まらなくなるラーメンや焼肉、揚げ物、スナック菓子などに共通するのは、塩分・糖質・脂質の3つが豊富に含まれています。

これらは人間の本能に訴えかける味の要素であり「美味しさの三原則」と言っても過言でなく、塩は味を引き締め、糖質は甘みで脳を喜ばせ、脂質はコクと満足感を与えてくれるのです。

これらが絶妙に組み合わさることで、強い「快感」となり、また食べたくなる欲求を脳に生み出します。

しかし、この美味しさに潜む落とし穴こそ、健康リスクの正体でもあるのです。

塩分を過剰に摂れば高血圧につながり、糖質のとりすぎは血糖値の急上昇を招いて糖尿病のリスクを高めます。

さらに脂質の多い食事が続けば、血中のコレステロールが増加し、動脈硬化や脂質異常症の原因にもなり、「美味しいもの」の多くが、サイレントキラーと呼ばれる病気の引き金となってしまうのです。

そして、外食やコンビニ食には、この“美味しさの3原則”が豊富に含まれています。

味のインパクトや満足感を出すために、塩・糖・脂が多く使われている傾向があり、知らず知らずのうちに過剰摂取になっていることも少なくないのです。

だからこそ、外食の際はお店の選び方やメニューの選び方に注意が必要不可欠、ラーメンならスープを残す、焼肉なら野菜を多めに取り入れる、揚げ物を避けて蒸し物や焼き物を選ぶ、などの工夫をしていきましょう。

しかし、「美味しい」と感じるものすべてを我慢する必要はありません、時には身体を労わる選択をすることが、長い人生においての本当の“美味しさ”を守ることにもつながるのです。

メタボは突然死リスクの塊に

メタボリックシンドローム、通称メタボは、日本語にすると「生活習慣病」に相当する概念で、体型や内臓脂肪の量、血圧、血糖値、コレステロール値など、いくつかの項目から総合的に判断されます。

健康診断でおなじみの腹囲や体重の増加、血圧の高さ、血糖値や脂質の異常が重なると、メタボリックシンドロームと診断され、心身への負担が強く疑われるのです。

メタボは単なる体型の問題ではなく、高血圧・糖尿病・脂質異常症という突然死を招きやすい三つの要素をすべて内包しているため、心臓や脳の血管に負担がかかり、心筋梗塞や脳卒中といった重大疾患を引き起こすリスクが非常に高まります。

実際、メタボの状態にある人は、そうでない人に比べて心血管疾患の発症率が約8倍になるといわれ、体の中に“爆弾”を抱えているようなもので、いつどこでそれが破裂してもおかしくない状況なのです。

メタボは決して放置してはいけない突然死リスクの塊、健康診断の結果を活かし、早い段階から意識的に対策を始めることで、将来の命と生活の質を守ることにつながります。

痩せ過ぎもリスクが上がる

生活習慣病を語るとき「肥満」が注目され、血圧・血糖・脂質の3つの値が高い人は、内臓脂肪が多い肥満傾向の人に多く見られます。

しかし、シニア世代になると、これらの病気がない場合でも注意しなければならないのが「痩せ過ぎ」、痩せ過ぎも健康リスクを高め、死亡率を上昇させることが分かっています。

一般的に、BMI(体格指数)が18以下の場合を痩せ過ぎと定義し、BMIは体重を身長で二度割った値で、誰でも簡単に計算できます。

若い頃には多少スリムな体型でも問題がないこともありますが、加齢とともに筋肉量や骨量が減少しやすくなり、痩せ過ぎはさまざまな不調を招きやすくなるのです。

痩せ過ぎは免疫力が低下し、風邪やインフルエンザなどにかかりやすく、いったん病気になると回復に時間がかかる傾向があります。

また、栄養不足から貧血や骨粗しょう症のリスクも高まるため、見た目だけでは判断できない深刻な問題を抱えることになるのです。

健康的な体型を維持するためには、BMIを18.5〜25の範囲内に保つことが望ましいとされているので、ただ痩せればよいというわけではなく、適正な体重を維持し、筋肉や栄養をしっかり確保することが重要になります。

座りっぱなしで死亡率が増加

年齢を重ねるにつれ、ついつい時間があるとテレビの前に座り込み、気が付けば一日中ほとんど動いていないという方も増加してしまいます。

しかし、この「座りっぱなし」の生活が、体に大きな悪影響を及ぼすことが分かっており、長時間同じ姿勢で座り続けると、眼精疲労や肩こり、腰痛といった不調を引き起こしやすくなるのです。

研究では、連続して座っている時間が2時間増えるごとに、死亡率が約15%増加することが報告されています。

さらに高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を抱えている人は、その影響が大きく、血流が滞り、代謝が低下し、血管や心臓への負担が増すことで、将来的な脳卒中や心筋梗塞といった命にかかわる疾患のリスクが高まってしまうのです。

「でも仕事や趣味で座る時間は減らせない」という場合は、座る時間を完全になくしていくのではなく、座り続けない工夫をしていきましょう。

1時間に1回は立ち上がって軽く体を動かす、家の中で簡単なスクワットやストレッチを取り入れると血流も滞ることなく効果的

慣れてきたらウォーキングを日課にしていき、少しの運動を積み重ねることで血流が改善し、代謝も上がり、体の疲れやすさも軽減していくのです。

年々ヒートショックに要注意

寒い季節になると増える健康リスクのひとつに「ヒートショック」があります。

ヒートショックとは温かい場所から寒い場所へ、さらに熱い場所へと急激な温度変化が起こることで、心臓や血管に強い負担がかかり、血圧が急激に上下してしまう現象になります。

ヒートショックは入浴時に多く、暖房の効いた居間から冷えた脱衣所や浴室へ移動し、さらに熱い湯船に入るといった流れで、脳卒中や心筋梗塞を招くケースが少なくないのです。

注意するのが以前は、冬場の問題と考えられていましたが、近年では夏の猛暑でもヒートショックが起こることが増加しています。

強い冷房の効いた室内から炎天下の屋外に出て、さらに熱い環境で作業をしたりすることでも、血圧が急変し同様のリスクが生じるので油断はできません。

統計では冬場の心停止の発症率は他の季節に比べて約18%も増加し、高血圧や動脈硬化などを抱えている人ではさらにリスクが高まることが報告されています。

そして、最近人気のサウナや岩盤浴も、体への負担が大きい人にとっては要注意、急に熱い環境へ入ることで血圧が一気に変動し、同じようにヒートショックを引き起こす可能性があります。

心臓や血管に不安のある人、高血圧や糖尿病、脂質異常症を抱えている人は、無理をせず、自分の体調や環境に配慮した入浴やサウナの利用を心がけていきいましょう。

このように、ヒートショックは年々、季節を問わず注意すべきリスクになり、日常の中で温度差を少なくする工夫を行い、浴室や脱衣所を暖める、急激な温度変化を避けるなどの対策を取ることで、命を守ることができるのです。

イビキが心筋梗塞の前触れも

寝ているときのイビキは、周囲に迷惑をかけるだけのものと思われがちですが、その裏に命に関わる重大な病気が隠れていることがあります。

その代表例が「睡眠時無呼吸症候群」、この病気は、睡眠中に呼吸が繰り返し止まり、酸素不足や心臓への負担が増加、長期的には心筋梗塞や脳卒中などのリスクを高めるのです。

睡眠時無呼吸症候群が起こる仕組みは様々で、扁桃腺が大きくて喉を塞いでしまう人もいれば、肥満によって気道が圧迫されている人もいます。

また、アルコールを飲んだあとなどは筋力が緩みやすく、顎や舌の筋肉が気道を狭くして起こることも、これらの要因が重なると、気道が十分に確保できず、睡眠中にうまく呼吸ができなくなるのです。

その結果、睡眠中に息が何度も止まり血液中の酸素濃度が低下、酸素が脳や心臓に行き渡らないことで、脳は危険を察知し、血圧を上げたり血糖を高めたりして体を守ろうとします。

しかし、この状態が繰り返されると血管や心臓に大きな負担がかかり、動脈硬化や不整脈を引き起こし、最終的には心筋梗塞のような重大な病気につながることがあるのです。

「イビキがうるさい」と指摘されたり、「しっかり眠ったはずなのに疲れが取れない」と感じている方は、放置せずに病院で検査を、早期の治療や対策で、心筋梗塞や脳卒中などのリスクを大きく下げることができます。

|

睡眠時間が6時間未満は注意を

健康寿命を伸ばすためには、食事や運動と同じくらい「睡眠時間」が大切だとされています。

現代では仕事や家事、スマートフォンの長時間使用などで、つい夜更かしをしてしまい、睡眠時間を削っている人も多く、毎日の睡眠時間が6時間未満という状態が続いてしまうと、体にはさまざまな悪影響が蓄積していくのです。

研究では、睡眠時間が6時間未満の人は、7〜8時間しっかり眠っている人に比べて、高血圧や心筋梗塞、狭心症といった心臓や血管の病気のリスクが約4.95倍も高くなることが分かっています。

さらに、脳の血管障害、つまり脳卒中や脳梗塞といった病気の発症確率も明らかに上昇し、寝不足の状態が続くことで、血圧や血糖値を調節する自律神経やホルモンのバランスが崩れ、血管に大きな負担がかかるのです。

また、6時間未満の睡眠は死亡率そのものを高めるという研究結果も報告されています。

長期的な調査では、6時間未満の人の死亡率は、7〜8時間眠っている人に比べて約2.14倍に増えるというデータが示されているので、日々の睡眠を見直すことが将来の命を守ることに直結することを意味しています。

健康診断の数値を把握する

健康診断の結果もA〜Eの判断で区分分けされているものが多いのですが、項目が引っかかるもの以外はあまり意識が向かないのも現状です。

意識が向かない原因の一つに、あまり内容がわからないこと、その数値が高いと何故からだに悪影響なのかが詳しく分かっていないこともあるのです。

全ての項目を把握する必要はありませんが、普段意識する項目を抑えておくことで、健康への意識が大きく変わるので、把握をしていきましょう。

BMIで簡単診断を

身長と体重で簡単に計算ができるBMIと腹囲、どちらも体での脂肪の量を推定することができる数字になります。

BMIは体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で計算することができ、基準としては18〜25になり、18以下は痩せ型、25以上は肥満になります。

また、腹囲は男性が85cm以上、女性は90cm以上でメタボリックシンドロームの判断に引っ掛かり、この数値に高血圧、高血糖、脂質異常症が加わるとメタボリックシンドロームと診断されるのです。

血圧を普段から測る習慣を

血圧は健康診断の中でも特に注目される数値であり、脳卒中や心筋梗塞といった脳心血管病の半数以上が高血圧を原因としているといわれています。

血圧は「上」と「下」の二つの値で表示され、上の値は収縮期血圧と呼ばれ、心臓がギュッと縮んで血液を全身へ送り出すときの血管内の圧力を表します。

下の値は拡張期血圧といい、心臓が拡張して次の拍動の準備をしているときの血管内の圧力を示し、この二つの数値を総合的に見ることで、血管への負担や状態を把握することができるのです。

一般的に、収縮期血圧(上の血圧)が120mmHg前後であれば正常範囲とされますが、140mmHgを超えると脳卒中の発症率が約3.3倍に跳ね上がると報告されています。

また、拡張期血圧が高めであることも血管の負担を示しリスクが増大、収縮期血圧と拡張期血圧の差、「脈圧」が大きくなることも、動脈硬化が進んでいるサインであり、注意が必要になります。

血圧は日々の生活やストレス、食事、運動不足などで変動しやすいため、病院で測るだけでは普段の状態を正確に把握できません。

家庭でこまめに血圧を測ることで、自分の体調の変化を早期に知ることができ、生活改善や早めの受診につながり、朝と夜、決まった時間にリラックスした状態で測る習慣をつけておくと、より正確なデータが集まりやすくなります。

血液の事を知る貧血

血液検査でよく耳にする「貧血」とは、体の中で酸素を運ぶ力が低下した状態を指します。貧血を知るために特に注目したいのが「赤血球数」と「ヘモグロビン」

どちらも基準値より低くなると、体内で十分な酸素が運べず、めまいやふらつきが起こり、日常生活にも支障をきたすことがあります。

赤血球数の基準値は、男性では400万〜539万/μL、女性では360万〜489万/μLとされています。

この赤血球の中に含まれている色素成分がヘモグロビンで、酸素と結びついて全身に運ぶ大切な役割を担い、ヘモグロビンの基準値は、男性で13.0〜16.9g/dL、女性で11.4〜14.9g/dLが目安とされます。

赤血球やヘモグロビンが不足すると、体の隅々まで酸素が届きにくくなり、ヘモグロビンが10g/dLを下回ると、階段を上がるだけで息切れがしたり、立ちくらみやふらつきといった症状が現れやすくなります。

これを放置すると、慢性的な疲労感や集中力の低下を招き、免疫力も下がるため、さまざまな不調の引き金になる可能性があるのです。

貧血の原因は、鉄分不足による「鉄欠乏性貧血」が最も多いですが、慢性疾患や栄養バランスの偏りなど、背景にさまざまな要因が隠れていることもあります。

そのため、健康診断や定期的な血液検査で数値を把握することが重要で、基準値を下回っている場合は、鉄分を意識した食事や生活習慣の見直し、必要なら医療機関での治療を考えていきましょう。

|

数値で把握する肺機能

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど、初期の異常では自覚症状がほとんど出ません。

症状が現れたときにはすでに重症化しているケースも多く、放置すると慢性肝炎や肝硬変、肝臓がんへ進行してしまうこともあるのです。

だからこそ、健康診断で肝臓の数値を定期的に確認し、予兆を把握して早めに対策をとることがとても重要になってきます。

肝機能を知るうえで特に注目したい検査項目が「AST」「ALT」「γ-GTP」の3つです。

まずAST(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ)は、肝臓や心臓、筋肉などの細胞が傷つくと血液中に増える酵素で、肝機能の状態を示す一つの目安になります。

ALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ)は、主に肝臓に多く存在し、肝細胞が障害を受けると上昇し、ASTとALTを組み合わせて見ることで、肝臓の障害の程度や原因の推測がしやすくなります。

γ-GTP(ガンマグルタミルトランスフェラーゼ)は、アルコールの摂取や脂肪肝、胆道系のトラブルなどで高くなりやすく、生活習慣を映し出す数値ともいえるのです。

これらの数値が基準値を超えていると、肝臓に何らかの負担がかかっているサイン

さらに、基準値内であっても「自分の過去の数値より高くなっている」という変化が見られた場合は、生活習慣を見直すチャンスになり、お酒を控える、脂肪分や糖質を摂りすぎない、適度な運動を取り入れるなどの行動で、肝機能の悪化を防ぐことができるのです。

|

中性脂肪を表すコレステロール値

血液検査の結果に必ずといってよいほど登場するのが、コレステロールや中性脂肪の数値で、これらは体にとって必要な成分ですが、バランスを崩すと動脈硬化や心筋梗塞などのリスクが高まります。

特にチェックしたいのが「LDLコレステロール」「HDLコレステロール」「トリグリセリド(中性脂肪)」の3つです。

まず、LDLコレステロールは「悪玉コレステロール」と呼ばれ、体の隅々まで脂質を運ぶ役割を持っています。

しかし、必要以上に増えると血管の内壁に付着し、プラーク(こぶのような塊)を形成して血管を狭く硬くし、動脈硬化が進行してしまい、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが増加します。

一方、HDLコレステロールは「善玉コレステロール」と呼ばれ、血管の壁にたまった余分なコレステロールを回収して肝臓に戻す役割があり、HDLが多いほど、動脈硬化を防ぐ力が強くなり、血管を健康に保つことができます。

そして、トリグリセリド(中性脂肪)は、食事で余ったエネルギーを脂肪として蓄えるための重要な物質ですが、増えすぎてしまうと血液がドロドロになりやすく、やはり動脈硬化や生活習慣病のリスクを高めてしまいます。

血糖値を抑えて糖尿病予防

血糖値をコントロールすることは、糖尿病の予防においてとても重要となり、健康診断では、主に 血糖値 と HbA1c(ヘモグロビンA1c) という二つの数値で、血糖の状態を確認します。

血糖値 は、採血をしたその時点の血液中のブドウ糖の濃度を示したもので、一般的には、空腹時血糖値が100mg/dL以下であれば正常範囲とされます。

これが126mg/dL以上になると、糖尿病の疑いが強くなるとされ、再検査や詳しい検査が必要になり、血糖値は食事や運動、体調によって一時的に変動しやすいので、その一回の数値だけで判断しないことも大切になります。

そこで参考になるのが HbA1c(ヘモグロビンA1c) になり、過去1〜2か月間の平均的な血糖の状態を反映する指標で、短期的な変動に左右されにくい特徴があります。

HbA1cが6.5%以上の場合、糖尿病の可能性が高いとされ、早めの生活習慣の見直しや医療機関での相談が勧められます。

尿検査で腎臓のことを知る

腎臓の健康状態を調べるうえで、健康診断の基本項目に含まれている 尿検査 はとても重要な役割を果たします。

尿検査では、主に 尿蛋白(たんぱく)、尿潜血(血尿)、尿糖 の3つの項目が実施されることが多く、これらの結果から腎臓や尿路の状態を早期に把握することができます。

まず 尿蛋白 は、通常、腎臓は血液をろ過し、体に不要なものだけを尿として排出しますが、腎臓の機能が低下すると、通常は出てこないはずのたんぱく質が尿中に漏れ出てしまいます。

尿検査で「尿蛋白」がプラスと判定された場合、腎臓の糸球体に負担がかかっているサインであり、放置すると慢性腎臓病につながるおそれもあります。

次に 尿潜血(血尿) は、尿の中に血液成分が混じると「血尿」として検出され、自覚症状がなくても、尿検査で潜血が陽性と出た場合は要注意。

血尿があるということは、腎臓から膀胱、尿道など、尿を排泄する経路のどこかに炎症や結石、腫瘍などの異常が潜んでいる可能性があるのです。

そして 尿糖、腎臓は血液中の糖分を再吸収しており、尿の中に糖が出ることはほとんどありません。

しかし、血糖値が高くなると再吸収しきれず、糖が尿に混じる「尿糖陽性」となり、これは糖尿病の初期サインであることが多く、早期の生活習慣改善や追加検査が必要になるのです。

尿検査は、痛みも負担もなく簡単に行えますが、その結果は腎臓や体全体の健康状態を知る大きな手がかりになります。

突然死のリスクを低下する心電図

心電図は、心臓がどのように電気信号を発して動いているかを確認する大切な検査です。

普段の生活では自覚しにくい異常を見つけ、突然死のリスクを低下させるために役立ち、心電図検査で特に注意したいのが「不整脈」になり、不整脈にもタイプがあり、それぞれでリスクや対策が異なります。

代表的なのが 心房細動 、心房が不規則に震えるように動き、心臓の拍動が不規則かつ早くなります。

血液が心房内でよどみやすくなり、血栓ができて脳梗塞を起こす危険が高まるため、早期の発見と治療が重要で、薬物療法やカテーテル治療などでリスクを減らすことが可能になります。

次に 心室性期外収縮、これは心室からの異常な電気信号で、余分な拍動が起こる状態です。

多くは一過性で無症状のことが多いですが、頻発する場合や基礎疾患がある場合は、心不全や重篤な不整脈につながることがあり、心電図で頻度や特徴を把握することで、必要な治療や生活改善が検討されます。

さらに 伝導障害 も見逃せず、心臓内の電気信号の伝わり方に問題があり、拍動が遅くなったり途切れたりする状態です。

高度な伝導障害では、心臓のポンプ機能が低下し、失神や突然死のリスクを高め、ペースメーカーなどの治療でリスクを軽減できるケースも多いので、早期の診断が重要になっていきます。

このように、心電図は自覚症状がなくても危険を察知できる貴重な検査になり、定期的な健康診断や症状があるときの受診で心電図を活用し、早めに異常を発見することで、突然死のリスクを確実に下げることができるのです。

|

症状を改善していく習慣作り

日々の生活習慣を見直し、症状を少しずつ改善することが重要になり、急な変化を求めるのではなく、毎日の小さな積み重ねが大切です。

まずは食事面で塩分・糖分・脂質を控え、野菜やたんぱく質を意識的に取り入ていきましょう

次に運動を習慣づけ、散歩や簡単な体操から始めて血流の改善、睡眠やストレス管理も忘れず、心と体のリズムを整えることが重要です。

無理なく続けられる工夫を重ねることで、体は確実に変わっていくので、小さく実践をしていきましょう。

血圧の対策に減塩を

血圧を安定させ、脳卒中や心筋梗塞などのリスクを減らすためには、日々の塩分摂取量を意識的に減らすことがとても大切で、厚生労働省の目標値では、1日の塩分量は男性で7.5g、女性で6.5gが推奨されています。

しかし現実には、日本人の平均塩分摂取量は10gを超えているとされ、無意識のうちに多くの塩分をとってしまっている人が多く、塩分のとりすぎは、血液中のナトリウム量を増やし、体が水分をため込む原因となり血圧が上がりやすくなります。

まず見直したいのは、日々の料理と調味料の使い方で、塩やしょうゆを多く使ったり、濃い味付けを好む人は要注意。

調味料は控えめにし、だしや香辛料、酸味などを活用して風味を出す工夫をすると、塩分を減らしながら満足感のある味わいに仕上がり、しょうゆは卓上に置かず、料理の段階で計量して使うようにするだけでも塩分カットに役立ちます。

外食やコンビニで手軽に食べられる麺類も、塩分過多の原因になり、ラーメンやうどんのスープには多くの塩分が含まれているため、飲み干すのではなく、できるだけ麺や具材だけを食べてスープは残すようにしましょう。

家庭で毎日のように登場する味噌汁も、減塩のポイントを取り入れられます。

味噌は塩分が多い食品ですが、野菜をたっぷり加えることでカリウムを同時に摂ることができ、体内で余分な塩分を排出しやすくなり、ほうれん草や小松菜、きのこ、豆腐などを具材にして、栄養もバランスよく整えましょう。

さらに、加工食品やレトルト食品にも注意が必要となり、ハムやソーセージ、漬物、インスタント食品などは便利ですが、塩分が多く含まれているものが少なくありません。

購入する際には、パッケージの食品表示を確認し、ナトリウムや食塩相当量をチェックする習慣をつけると安心です。

このように、料理の工夫や食品選びの見直しを積み重ねることで、日々の塩分量を着実に減らすことができます。

|

飲酒のリスクを理解する

お酒は、適度に楽しむ分には気持ちをほぐし、仲間との交流を深めたり、ストレスを和らげたりする作用をもたらし、日々の生活の中でリラックスや活力を感じる人も多いでしょう。

しかし、問題となるのは飲酒が習慣化し、依存性をもつ側面をもたらし、飲み続けていると次第に耐性がつき、同じ酔いを感じるために量を増やしてしまう傾向が出てくるのです。

これが続くと「いつの間にかやめられない」という状況を生み出し、生活や健康を脅かすリスクが高まります。

アルコールは、肉体的にも精神的にも強い依存性を持つ物質となり、肝臓に大きな負担をかけ、脂肪肝や肝炎、肝硬変といった病気のリスクを高めていきます。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、初期には症状が出にくいものの、長年の飲酒習慣でダメージを重ねると、回復できないほどの障害を残してしまうのです。

肝硬変が進行すると、皮膚や目が黄色くなる黄疸や、お腹に水がたまる腹水などが現れ、生活の質が大きく損なわれていきます。

そして、飲み過ぎが続くと高血圧や糖代謝の異常を引き起こし、脳卒中や心疾患のリスクも高まり、体が健康を保つためには、長期的な視点で飲酒と向き合うことが欠かせません。

アルコールを楽しむ際には、まず「休肝日」を設けていき、週に数日はまったくお酒を飲まない日をつくることで、肝臓を休ませ、負担を軽減することができるのです。

また、飲む量にも気を配りビールなら中瓶1本、日本酒なら1合程度が「適量」とされていますが、体格や体質によっても異なるため、自分の体調に合わせて調整することが大切です。

お酒は上手に付き合えば心の潤いとなりますが、油断すると体に大きな負担を残してしまうので、依存や臓器へのダメージを避けるためにも、日々の飲み方を見直し、健康を損なわない工夫を心がけましょう。

タバコは様々な病気の引き金

タバコはアルコールと同じく依存性が高い嗜好品であり、体にさまざまな悪影響を及ぼし、その影響は全身に及び病気を引き起こす「引き金」となります。

タバコに含まれるニコチンは強い依存性を持ち、吸い続けることでやめにくくなるのです。

喫煙者は肺がんのリスクが、吸わない人に比べて約4.8倍にもなると報告されており、長年の喫煙習慣は命に関わる危険を確実に高めてしまいます。

タバコがもたらすリスクは肺がんだけではなく、生活習慣病全般のリスクを引き上げ、歯周病の悪化や発症率の増加、心筋梗塞や脳卒中といった重大な疾患とも深く関わっています。

肺がんのイメージが強いですが、実際には全身の様々ながんの発症リスクを約2倍に増やすともいわれており、体のあらゆる部分に負担をかけてしまうのです。

さらにニコチンは、自律神経を刺激し血管を収縮させ、一酸化炭素などの有害物質とともに、血液中の酸素運搬能力を低下させ、血圧を上げる原因になります。

その結果、血管の内壁が傷つきやすく、動脈硬化を進め、高血圧状態をつくりやすく、これらが重なると、心臓に負担がかかり心筋梗塞のリスクも高まっていくのです。

喫煙によって血管は血栓を作りやすい状態となり、詰まりやすくなり、血管が詰まると、脳や心臓など重要な臓器への血流が途絶え、命に関わる緊急事態の引き金になってしまいます。

魚の脂質で心臓を守る

日本の食文化には、古くから健康を支えてきた知恵が数多くあり、そのひとつが、青魚を日常的に食べる習慣です。

イワシ、アジ、サバなどの青魚には、体にとって良い脂質であるDHAやEPAが豊富に含まれ、これらは血液中の脂質バランスを整える働きをもち、心臓や血管を守るうえで大きな役割を果たします。

DHAやEPAは、血液中の悪玉コレステロール(LDL)を減らし、善玉コレステロール(HDL)を増やすといわれています。

さらに、中性脂肪の増加を抑える効果も報告されており、血液をさらさらにする力も持ち、このことにより血栓ができにくく、血液がスムーズに流れるようになるのです。

血液循環が良くなると動脈硬化を遅延させるのですが、動脈硬化を放置すると血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞といった命に関わる病気のリスクを高めます。

青魚を積極的に食べることで、こうした重大な疾患を未然に防ぐ力が期待できるのです。

実際の食事では、週に3回以上青魚を取り入れることが理想的とされ、焼き魚や煮魚、刺身など、調理法はさまざまですが、味付けには注意が必要です。

塩分を控えめにし、だしや香辛料を活用することで、減塩と美味しさの両立が可能になり、味噌煮や塩焼きにする場合は、調味料の量を控えることを意識していきましょう。

良い油をとる習慣をつける

油というと「体に悪い」「太る原因」というイメージを持つ人も多いかもしれませんが、油は私たちが生きていくうえで欠かせないエネルギー源であり、健康を維持するための重要な栄養素のひとつになります。

細胞膜や脳の材料となり、免疫力の調整やホルモンのバランスを整える働きにも関わっているのです。

油の中には、体内で作ることができない「必須脂肪酸」と呼ばれる成分があります。

この脂肪酸が不足すると、コレステロール値がかえって増加したり、体のさまざまな機能に悪影響を与えるので、油は「避ける」のではなく「質を選んでとる」ことが大切なのです。

そこで、積極的にとりたいのが オリーブオイル 、オリーブオイルには抗酸化作用をもつビタミンEやポリフェノールが豊富に含まれ、体内の酸化ストレスを和らげてくれます。

さらにオレイン酸という一価不飽和脂肪酸を多く含み、悪玉コレステロール(LDL)を減らし、善玉コレステロール(HDL)を増やす働きが期待でき、サラダのドレッシングや仕上げの香りづけなど、生で使うことで栄養を無駄にせず取り入れることができるのです。

また、最近注目されている エゴマ油 や 亜麻仁油 に多く含まれるオメガ3脂肪酸を含み、オメガ3脂肪酸は、血液をさらさらにし、血栓の予防や心血管系のリスクを下げる効果が報告されています。

こちらも加熱よりは生で使う方が成分を活かしやすいので、スプーン一杯をそのまま摂る、サラダや冷たい料理にかけるといった方法で摂っていきましょう。

|

食べ方の習慣も見直していく

毎日の食事は栄養をとるだけでなく、体の調子を整える大切な時間になります。

しかし、以前の食べ方の癖が抜けなかったり、忙しいときはつい早食いになってしまうことがあるのですが、実はこの「早食い」が、知らず知らずのうちに健康を崩すきっかけになっているのです。

早食いをすると、食べ物をあまり噛まないまま飲み込んでしまうため、胃腸に大きな負担がかかります。

十分に咀嚼されていない食べ物は消化に時間がかかり、胃もたれや腸内環境の悪化を招きやすくなり、噛む回数が少ないと、脳の満腹中枢が刺激されにくく、必要以上に食べてしまいがちです。

その結果、摂取カロリーが増え肥満の原因となり、食事を急いでとると、血糖値が急激に上がる「血糖値スパイク」が起こりやすくなるのです。

血糖値スパイクは、食後に血糖値が急上昇し、その後急降下する現象で、体に強い負担を与えます。

これが乱高下を繰り返してしまうと、インスリンの働きが乱れ、糖尿病や動脈硬化など生活習慣病のリスクが高まるのです。

こうしたリスクを防ぐためには、まず「よく噛む」ことを意識し、1口につき30回を意識して噛むようにしてみましょう。

しっかり噛むことで、食べ物が細かくなり消化がスムーズになるだけでなく、満腹中枢が適切に刺激され、食べ過ぎを防ぐことができます。

加えて、ゆっくり食べることで血糖値の上昇が緩やかになり、血糖値スパイクのリスクも軽減でき、肥満や糖尿病といった大きな病気の予防につながります。

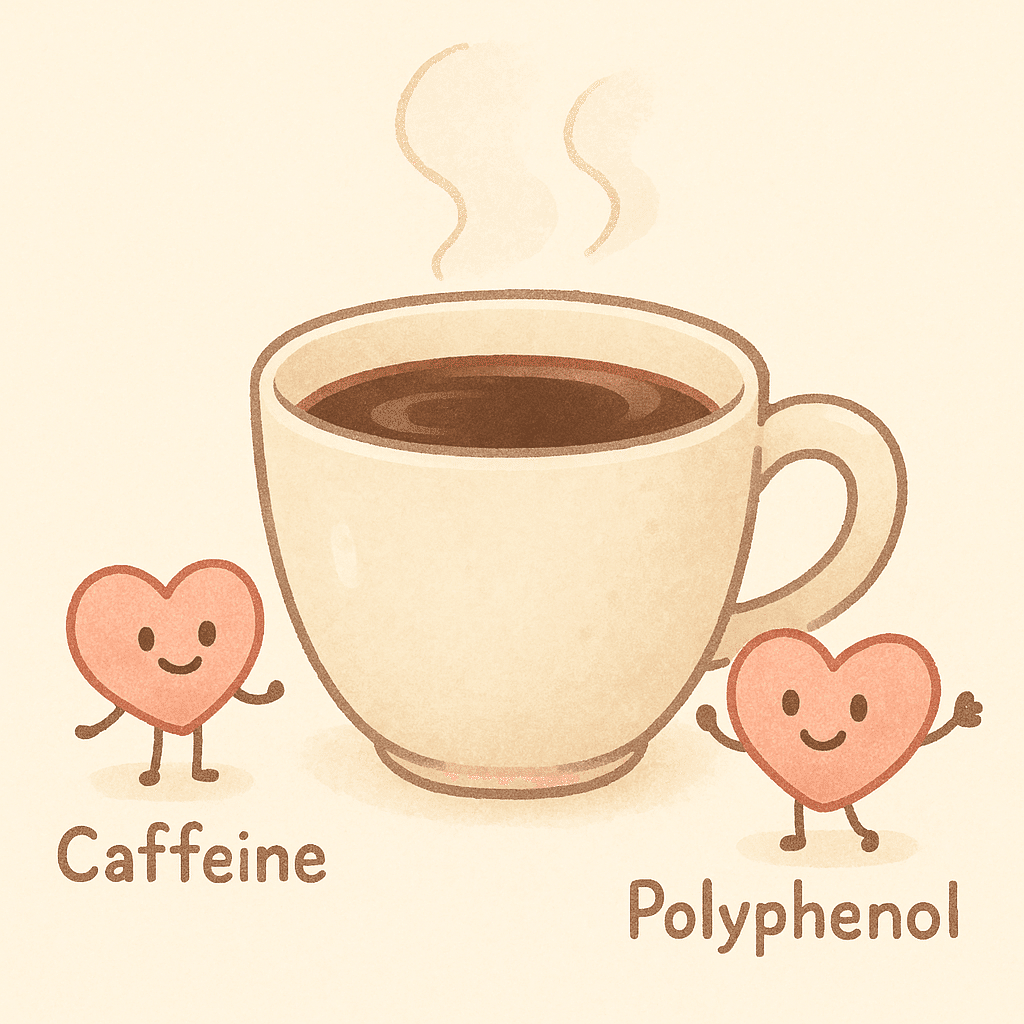

適量のコーヒーを味方につける

コーヒーは、朝の目覚めや仕事の合間のリフレッシュなど、日常のさまざまな場面で親しまれています。

実はそのコーヒーに含まれる成分が、健康づくりにも役立つことがわかっており、代表的な有効成分として挙げられるのが カフェイン と ポリフェノール です。

カフェインは、眠気を覚ましてくれ、集中力を高めるだけでなく、血管を広げて血行を促進したり、脂肪をエネルギーとして利用しやすくするなどの効果も報告されています。

もうひとつの成分であるポリフェノールは、コーヒーの色や苦味、香りを生み出すもとになっている成分です。

このポリフェノールには強い抗酸化作用があり、体内で発生する活性酸素を抑えることで細胞の老化を防ぎ、動脈硬化や糖尿病、心臓病などの重い病気の予防に役立つと考えられています。

実際に1日3〜4杯のコーヒーを飲む人は、まったく飲まない人よりも死亡リスクが低いという研究結果も発表されています。

ただし、ここでいうコーヒーは ブラックコーヒー を指しており、砂糖やクリームを多く加えた甘いコーヒーは、カロリーや脂肪分のとりすぎにつながり、健康効果を得るどころか悪影響になる事もあるのです。

もちろん、少量のミルクを入れる程度であれば問題はありませんが、習慣的に甘いコーヒーを飲むことは控えたほうがよいでしょう。

糖尿病対策には海藻の力を

糖尿病の予防や改善には、食事の中で「血糖値の急上昇を防ぐ工夫」を取り入れることが重要になります。

そのために注目したい食材のひとつが、昔から日本の食卓に馴染みのある「海藻類」、わかめ、ひじき、昆布などの海藻は、食物繊維を豊富に含み、健康な体づくりに役立ちます。

海藻に含まれる食物繊維は、腸内で水分を含んで膨らみ、便の量を増やすことで腸を優しく刺激してくれるのです。

その結果、排便を促し、腸内環境を整えるため、便秘対策にも効果を発揮し、腸の状態が良くなると、免疫力や代謝の働きも高まり、体全体の調子が整っていくのです。

さらに、海藻に多い水溶性食物繊維は、糖尿病対策にも心強い味方となり、食事で摂った糖質の吸収を緩やかにし、食後の血糖値の急激な上昇を抑える働きがあります。

血糖値が急上昇する「血糖値スパイク」を防ぐことは、インスリンの負担を減らし、糖尿病の進行を防ぐうえでとても大切です。

しかし、日本人の食物繊維の摂取量は、目標とされる1日21gに対して、実際は平均14g程度と大幅に不足しています。

そこで、わかめや昆布、ひじきなどの海藻類を日々の食事に加えることで、不足しがちな水溶性食物繊維を効率よく補っていきましょう。

果物を食べて動脈硬化を防ぐ

果物は、健康な体づくりに欠かせない栄養素を多く含んでいます。

食物繊維をはじめ、不足しがちなビタミンやミネラル、さらにはポリフェノールといった抗酸化成分が豊富で、毎日の食事に取り入れることで体の調子を整え、生活習慣病の予防に役に立ってくれます。

厚生労働省では、1日あたり200gの果物を食べることを推奨しており、毎食の後に果物を少しプラスすることで、食事だけでは不足しがちな栄養素を補うことができるのです。

果物に含まれるカリウムは、体内の余分なナトリウムを排出しやすくし、高血圧の予防に効果を発揮してくれ

ポリフェノールは、強い抗酸化作用を持ち、体内の活性酸素を抑えることで、血管を傷つける動脈硬化の進行を防ぎ、脳や心臓の重大な病気を遠ざける効果が期待されています。

しかし、体に良いからといって食べ過ぎるのは禁物で、果物に含まれる果糖は、肝臓でブドウ糖や脂質に変換されるため、摂取量が多すぎるとカロリー過多になり、中性脂肪の増加や体重増加を招いてしまうのです。

また、同じ果物でも、ドライフルーツやシロップ漬けの缶詰は注意が必要となり、これらは、保存性を高めるために、砂糖が多く使われ思わぬ糖分の過剰摂取につながります。

できるだけ生の果物を選び、皮ごと食べられるものはそのまま食べると、より多くの食物繊維やポリフェノールを取り入れることができるのです。

歯周病は糖尿病に直結する

健康を維持するためには、内臓や血管のケアだけでなく、口の中の健康にも目を向けることがとても大切です。

特に歯周病は、単に歯や歯ぐきの問題にとどまらず、全身のさまざまな病気に影響を与えることがわかっており、歯周病を予防することは、体全体の健康を守ることにつながるのです。

歯周病は、歯と歯ぐきの間にプラーク(歯垢)がたまり、歯ぐきが炎症を起こし、初期段階では歯ぐきの腫れや出血が見られる程度ですが、進行すると歯を支える骨が溶け、最終的には歯を失ってしまいます。

しかし、問題はそれだけではありません。歯周病の炎症で産生される毒素や炎症物質が血流に乗り、全身に悪影響を及ぼすことが明らかになっています。

そして、注目されているのが歯周病と糖尿病の関係で、歯周病があると体内で炎症反応が続き、インスリンの働きを妨げる物質が増えることで血糖値が下がりにくくなります。

逆に、糖尿病で高血糖状態が続くと、歯ぐきの血管が傷つきやすくなり、歯周病が悪化するという悪循環が生まれます。

さらに、歯周病による毒素はメタボリックシンドロームや動脈硬化のリスクを高めることが報告されており、近年では認知症との関連も指摘、口の中の炎症が、脳や血管の健康にまで影響を及ぼしているのです。

歯周病を予防するためには、毎日の歯磨きに加え、デンタルフロスや歯間ブラシで歯と歯の間を清掃する習慣を取り入れることが欠かせません、そして、定期的に歯科を受診して、専門的なクリーニングや早期の異常発見を行うことが重要になるのです。

まとめ

私たちが健康を守り、長く元気で過ごすためには、日々の小さな習慣を見直すことが何より大切になります。

健康診断で血圧や血糖、脂質をチェックすることは、自分の体の状態を知り、突然死や生活習慣病を防ぐ第一歩

サイレントキラーと呼ばれる高血圧や糖尿病、脂質異常症は、症状が出たときにはすでに病状が進んでいることが多いため、普段から数値を把握し、生活改善を重ねることが重要です。

食事では、塩分を控えて血圧を守り、青魚や良質なオイルを取り入れて血管をしなやかに保っていきましょう

海藻や果物に含まれる食物繊維やポリフェノールも、血糖値の上昇を抑え、動脈硬化を防ぐ力があり、食べ方の習慣にも目を向け、1口30回を目安にゆっくり噛むことで、血糖値スパイクを避け肥満の抑制をしていきます。

また、心臓や血管のリスクを減らすために、適量のコーヒーを味方にしたり、休肝日を設けて肝臓を守ったりする工夫も大切です。

喫煙は肺や血管、全身に悪影響を及ぼすので、禁煙を真剣に考えることが健康維持に直結し、口腔ケアを行い糖尿病や動脈硬化の予防にもつながるため、歯磨きに加えてフロスや定期検診を取り入れましょう。

これらの習慣は一度にすべてを変える必要はなく、ご自身でできることから少しずつ始めて積み重ねていくことで、確実に未来の健康が守られていくので、ぜひ小さく実践を

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

|

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

27

コメント