はじめに

「油(脂)と付くから太ってしまう」と思っている方も多いかもしれませんが、現代はその知識は変わり、今は油を味方にする方がダイエットや病気の予防には必須になっています。

今では、油を味方にしていくことが重要になり、油を食事の一番はじめに摂ることで食事を楽しみながら肥満の解消を行う事ができるのです。

しかし、油とひとくくりにするのではなく、「良い油」「悪い油」が存在し、悪い油を摂り続けてしまうと肥満や体の毒になってしまいます。

今日から油の常識を変えて、普段使用している油を見直してみましょう、油を変え体の中から大きな変化を楽しみ、病気の予防と改善を

今日から始めるオイルライフ

オイルライフを始める際に重要になるのが、食事のはじめに油を食べる「オイルファースト」になり、油を味方につけるために大切な食事方法です。

近年、食事のはじめに野菜を食べる「ベジファースト」が定着をしていますが、その野菜に油をつけるだけで体に及ぼす効果が何倍にもなるのです。

体に必要な油を正しく摂ることで、血管の健康、脳の働き、そして免疫力までサポートでき、痩せやすい体作りの手助けも行ってくれます。

まずは油の知識をしっかりとつけて、良質な油を食卓に取り込んで健康と若々しさを手にいれるオイルライフを楽しみましょう。

まずアブラとは何なのか?

私たちが日々の食事で口にする「アブラ」には、大きく分けて二つのタイプがあり、それが「油(あぶら)」と「脂(し)」です。

油は常温で液体のもの、脂は常温で固体のものを指し、たとえば、オリーブオイルやごま油などの植物性のものは液体で「油」、ラードやバターなど動物性のものは固体で「脂」となります。

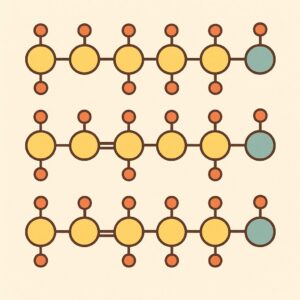

しかし、形状の違いはあっても、油も脂もその正体は同じ「中性脂肪」で、中性脂肪は、「グリセロール」という物質に「脂肪酸」が3つくっついた構造をしています。

この脂肪酸の種類や並び方によって、液体か固体か、そして体に与える影響が変わり、こうした脂肪酸の違いを知ることで、「どんな油を選べばいいか」「どのくらいの量が適切か」といった判断ができるようになるのです。

脂肪酸にも種類がある

脂肪の構造を理解するうえで重要なのが、「脂肪酸」の存在で、脂肪酸とは、油や脂の性質を決定づける成分であり、その種類の違いによって体への影響も大きく変わってきます。

脂肪酸は基本的に「炭素(C)」が鎖のように連結し、そこに「水素(H)」と「酸素(O)」が結びついた構造をしており、炭素の数や、炭素同士のつながり方が脂肪酸の性質を左右するポイントです。

この「炭素のつながり」において重要なのが「二重結合」の有無になり、二重結合とは、炭素同士が2本の線でつながっている状態を意味しています。

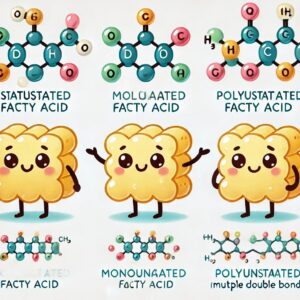

二重結合がまったく存在しない脂肪酸は「飽和脂肪酸」と呼ばれ、炭素がすべて水素で満たされて“飽和”している状態。

一方、炭素同士の間に1つでも二重結合がある脂肪酸は「不飽和脂肪酸」と呼ばれます。

このタイプは炭素が水素で飽和されていない、つまりまだ水素が入り込む余地があるため「不飽和」とされ、不飽和脂肪酸はさらに、「一価不飽和脂肪酸」と「多価不飽和脂肪酸」に分けられます。

「一価不飽和脂肪酸」は、その名のとおり二重結合が1つだけある脂肪酸で、オレイン酸が代表的で、オリーブオイルやサラダ油、胡麻油などに多く含まれます。

一方、「多価不飽和脂肪酸」は二重結合を2つ以上持つ脂肪酸で、代表的なものにオメガ3系脂肪酸のDHAやEPA、αリノレン酸、オメガ6系脂肪酸のリノール酸などがあるのです。

必須脂肪酸を毎日とりこむ

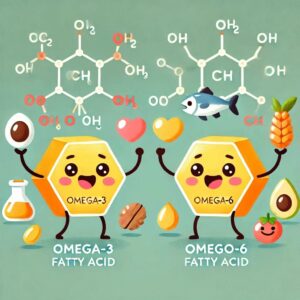

脂肪の中でも重要なのが「必須脂肪酸」で、この脂質は私たちの体では合成することができず、食事から毎日摂取しなければならない脂肪酸のことを指しています。

必須脂肪酸は多価不飽和脂肪酸に分類され、「オメガ3系」と「オメガ6系」の2種類があります。

多くの脂肪酸は体内で合成することができますが、オメガ3系やオメガ6系の脂肪酸は合成する酵素を人間は持っていませんので、意識して食事から取り入れる必要があるのです。

オメガとは、脂肪酸の構造にあるメチル基(CH3)を起点にして数えたときの「最初の二重結合がどこにあるか」を表す名称になり

オメガ3系脂肪酸は、メチル基から数えて3番目の炭素に二重結合があり、オメガ6系脂肪酸は6番目に二重結合があることを指しています。

オメガ3系脂肪酸には、αリノレン酸、DHA(ドコサヘキサエン酸)、EPA(エイコサペンタエン酸)などが含まれ、オメガ6系脂肪酸にはリノール酸などがあります。

サラダ油にも必須脂肪酸が含まれる

オイルファーストという新習慣の考え方は、“体に必要な脂質を積極的に摂る”という前提に基づいています。

必須脂肪酸のうち、オメガ6系の「リノール酸」は、サラダ油や大豆油、コーン油、ごま油などの植物油に多く含まれ、日々の調理に使われる機会が多く、現代の日本では自然と摂取できており、むしろ過剰になる傾向になっています。

一方で、オメガ3系の「αリノレン酸」は、意識しないと不足しがちになっています。

αリノレン酸は、エゴマ油(しそ油)や亜麻仁油(アマニ油)、チアシード、クルミなどに含まれますが、これらを日常的に摂っている方は少数派

オメガ3は、血液をサラサラに保つほか、炎症を抑え、脳や神経の健康にも関わる重要な成分であるため、もっと積極的に食生活に取り入れる必要があるのです。

また、リノール酸とαリノレン酸のバランスも重要になり、理想的な摂取比率は、オメガ6系(リノール酸)とオメガ3系(αリノレン酸)を「3:1」または「4:1」とされています。

しかし、現代の日本では10:1や20:1といった大きな偏りが見られ、オメガ3の不足がさまざまな不調の原因になっているとも考えられています。

そのため、サラダ油をただ控えるのではなく、どの油をどう選び、どう使うかがポイントで、日々の食卓に、エゴマ油や亜麻仁油などを少量取り入れるだけでも、体内の脂肪酸バランスは変わってきます。

油で太らない体を作る

良質な油を適切に取り入れることで、かえって脂肪が燃えやすい体を作ることができます。

ポイントは“質”と“摂り方”になり、同じカロリーでも、体への働き方は油の種類によって大きく変わっていくのです。

油の力で代謝を上げ、太りにくくなる体づくりの秘訣をわかりやすく解説、今日から、油を敵にするのではなく、味方に変えていきましょう。

オイルを食事のはじめに持ってくる

糖質を多く含む食事をとると、血糖値が急上昇し、それに反応してインスリンというホルモンが大量に分泌されます。

このインスリンの働きにより、余った糖が脂肪として体に蓄えられ、結果として体脂肪が増えていきます。

さらに、血糖値が急上昇したあとは、今度は急降下することが多く、空腹感や疲労感、甘いものへの欲求が強くなる「血糖値スパイク」の原因にもつながり、肥満の悪循環を生むメカニズムになってしまうのです。

そこで注目されているのが、「ベジファースト」という食べ方、これは食事の最初に野菜を食べることで、血糖値の急上昇を抑えるという方法になります。

野菜に含まれる食物繊維が、糖質の吸収スピードを緩やかにし、血糖値の上昇を穏やかにしてくれ、食物繊維はインスリンの分泌も緩やかにするため、脂肪の蓄積を防ぐ効果も期待できます。

さらに効果的な食べ方が、ベジファーストの野菜に良質なオイルをかけて一緒に摂るという「オイルファースト」という食事方法です。

オリーブオイルやエゴマ油、亜麻仁油などの体にやさしい油は、食物繊維と同様に糖質の吸収をゆるやかにする働きがあり、血糖値の急激な上昇を防ぐ手助けをしてくれます。

さらに、「カーボラスト(Carbo-Last)」という、炭水化物を食事の最後に持ってくるという順番を組み合わせていきます。

野菜とオイルを先に摂り、タンパク源を摂った後、最後にごはんやパンなどの主食を食べることで、血糖値の変動を最小限に抑えることができるのです。

つまり、オイルファースト+ベジファースト+カーボラストという食事の順番を意識することで、脂肪の蓄積を防ぎ、太りにくい体づくりが実現可能になるのです。

油で満腹感をもたらす

オイルファーストで血糖値が抑えられる理由の一つに「インクレチン」というホルモンの働きが見られます。

インクレチンは、食事に反応して消化管から分泌され、血糖値を調整する役割を持つホルモンになります。

中でも、油を摂取すると小腸のK細胞から「GIP(胃抑制ポリペプチド)」というインクレチンが分泌され、GIPは食後の血糖値上昇に応じてインスリンを適度に分泌させ、血糖の急上昇を防いでくれるのです。

さらにGIPは、食欲を抑える「レプチン」というホルモンの分泌も促してくれ、レプチンは脳に「満腹感」を伝えるシグナルを送り、食べ過ぎを抑制に効果を発揮していきます。

プロテインファーストも同等の効果が

「タンパク質ファースト」と呼ばれる食べ方も、オイルファーストと同様に血糖値の急上昇を抑える効果をもたらします。

これは、肉や魚、大豆製品などのタンパク質を食事の最初に摂る方法で、タンパク質を先に食べることで、小腸から「GLP-1」というインクレチンが分泌されます。

このホルモンは、インスリンの分泌を助けると同時に、胃の動きをゆるやかにして血糖の上昇を抑えてくれるのです。

また、肉や魚にはもともと脂質も含まれているため、オイルファーストの効果も自然に得られるのが特徴になるので、タンパク質ファースト+カーボラストという食事順を意識し、血糖値の急上昇を防ぎながら、太りにくい体づくりに役立っていきます。

糖質を食べ過ぎてしまう罠

ランチでよく見かける「W糖質」の組み合わせ、ラーメンとチャーハン、うどんと丼ものなどは、無意識のうちに糖質を過剰に摂ってしまう落とし穴

糖質を食べると、体は血糖値を下げようとしてインクレチンを分泌しますが、糖質を最初に大量に摂ると血糖値が一気に上昇し、インスリンが過剰に分泌されてしまうのです。

その結果、インクレチンの出番がなくなり、調整機能が働きにくくなってしまいます。

こうした糖質過多の食事は「血糖スパイク」を引き起こし、食後すぐに空腹感を感じやすくなり、また間食や甘いものに手が伸び、太りやすい体質へとつながっていくのです。

油を減らすと肥満のもとになる

「油は太る」と思われがちですが、それは脂質が1gあたり9kcalと、糖質やタンパク質の約2倍のカロリーがあるためです。

たしかに摂りすぎは問題になりますが、油を極端に減らしてしまうと、かえって肥満を招いてしまいます。

痩せたいときこそ重要なのが、血糖値を急上昇させない食事になり、脂質は血糖値を上げにくく、さらに満腹感を長持ちさせる効果もあるため、食べすぎを防いでくれます。

糖質を減らし、良質な脂質と適度なタンパク質を摂ることで、無理なく健康的にやせる体質に近づくことができるのです。

油の中には注意する油もある

油はすべてが体に良いわけではなく、中には注意すべき種類もあり、「トランス脂肪酸」が該当します。

トランス脂肪酸はごく微量であれば乳製品などにも自然に含まれていますが、問題となるのは工業的に水素を添加して作られた「合成トランス脂肪酸」

これらは主に、マーガリンやファットスプレッド、ショートニングなどに使われており、市販のパンやクッキー、スナック菓子、揚げ物などにも多く含まれています

トランス脂肪酸は悪玉コレステロールを増やし、動脈硬化や心疾患のリスクを高めるとされており、できるだけ避けたい油の一種になるのです。

オイルを選ぶときは、成分表示を確認し、「部分水素添加油脂」「ショートニング」「マーガリン」などの表記がないかをチェックする習慣をつけていき、健康のためには、油の“質”を見極めることが大切になります。

酸化した油も積極的に避ける

避けたい油として、もう一つ重要なのが「酸化した油」、油は空気や光、熱に触れると酸化が進み、体にとって有害な過酸化脂質を生む原因となります。

えごま油や亜麻仁油などに多く含まれるオメガ3系脂肪酸は、非常に酸化しやすく、扱いに注意が必要です。

せっかく体に良い油を選んでも、酸化していればその効果は台無しどころか、逆に体に悪影響を及ぼす可能性もあるのです。

油を使う際に「なんだか臭う」「色が変わった」「口当たりが悪い」と感じたら、それは酸化のサインとなり、その場合は無理に使わずに処分をし、小瓶などを使って早めに使い切ることも健康を守るコツになります。

脂質不足が筋肉を分解することに

筋肉を維持するにはタンパク質が欠かせませんが、それと同時に「脂質」も非常に重要な役割を果たしています。

糖質制限をしてダイエットをしている方の中には、無意識のうちに脂質も一緒に控えてしまっている場合がありますが、この行為は要注意に

脂質が不足してしまうと、体はエネルギーを確保するために筋肉を分解し始めてしまうのです。

その結果、筋肉量が減少し、フレイル(虚弱)やサルコペニア(筋肉減少症)を引き起こすリスクが高まってしまいます。

健康的に体を保つには、良質な脂質をしっかり摂ることが重要となり、オリーブオイルや魚の脂、ナッツ類など、体に必要な脂を上手に取り入れ、筋肉とエネルギーを維持していきましょう。

脂質不足が体の代謝を落とす

私たちの体は、食べたものを消化・吸収し、それをエネルギーに変える「代謝」のしくみで成り立っています。

油を控えると油をたくさん摂るよりも代謝が落ち太りやすくなってしまうのです。

実際、アメリカの研究では、糖質を控えて脂質を多く摂ったグループと、脂質を控えて糖質を多く摂ったグループを比較した結果、前者の方が1日あたりの消費カロリーが約300kcal多いという報告があります。

これはご飯1膳以上に相当する差であり、長期的に見ると体重管理に大きな影響を与えることがわかっているので、代謝を落とさないためにも、脂質は適切に摂ることが重要なのです。

糖質を緩やかに制限し効果UP

オイルファーストの食事法に、糖質制限をゆるやかしていくことを組み合わせると、より効果的に血糖値を安定させ、脂肪の蓄積を防ぐことができます。

糖質を極端に減らさず、少しずつ減らしていき、1日3食の中で1食あたりの糖質量を20〜40gに抑えるよう意識していきます。

これにより、インスリンの分泌量が最小限に抑えられ、脂肪として蓄えられる糖の量も減少していき

さらに、間食を取り入れる場合は、糖質10gほどを目安に軽く摂ることで空腹を防ぎつつ、1日の総糖質量を70〜130gに保つことができ、このような“ゆるやか制限”が、継続しやすいのです。

糖質を減らすだけにはしない

糖質を減らすだけのダイエットは、一時的に体重が減っても長続きせず、リバウンドしやすい傾向があります。

エネルギー不足や満足感の欠如により、途中で挫折してしまう人も少なくありません。そこで大切なのは「減らした分を何で補うか」が重要になっていきます。

糖質を控えた分は、まずタンパク質をしっかり摂ることを心がけましょう。

肉、魚、卵、大豆製品などの良質なタンパク源を優先的に取り入れることで、筋肉量を維持しながら代謝を落とさず、健康的に減量をする事ができ、糖質の少ない葉野菜やきのこ類を一緒に摂ることで、満腹感も得られ、栄養バランスも整うのです。

玄米や全粒粉も糖質は変わらない

糖質は多くの食材に含まれており、日本人の総摂取カロリーのうち40〜50%は主に穀物から摂っています。

つまり、ご飯やパン、麺類を食べすぎると、それだけで糖質過多になってしまうので、パンなら6枚切りや8枚切りを1枚、ご飯やパスタなら普段の量の半分に抑えることが、無理のない糖質管理になるのです。

よく「白い糖質より茶色い糖質」といわれ、玄米や全粒粉のパンが勧められますが、実は糖質の量自体は白米や精白パンとほとんど変わりません

確かに食物繊維やビタミン、ミネラルは豊富ですが、「玄米なら安心」と思って食べすぎれば糖質の量は増加してしまうので、注意していく必要をしていきましょう。

食後の睡魔がなくなる

食後に強い眠気がきたり、集中力が切れたり、理由もなくイライラしてしまう、そんな経験がある方は、糖質の摂りすぎによる「血糖値スパイク」を起こしているかもしれません。

糖質を一度に多く摂ると、血糖値が急上昇し、それに対応してインスリンが大量に分泌されます。

その反動で血糖値が急激に下がると、体はエネルギー不足と判断し、眠気や集中力の低下、イライラといった症状を引き起こしてしまうのです。

これは血糖値の乱高下が原因であり、体に大きな負担をかけるので、オイルファーストを行なっていき、血糖値の急上昇を抑制しましょう。

結果として、食後も頭がすっきりし、集中力が続くようになるのです。

食後の高血糖を防ぎ重病予防

食後の高血糖を放置すると、高血圧や脂質異常症を引き起こし、やがてはメタボリックシンドローム、さらに動脈硬化へとつながり、脳梗塞や心筋梗塞などの重い病気の引き金となります。

「食後高血糖」は、血管に大きなダメージを与える要因であり、日常の食生活からの予防が重要になり、その対策としてオイルファーストが有効です。

食事の最初に良質な油を取り入れることで、糖質の吸収が緩やかになり、血糖値の急上昇を抑制でき、オイルは満足感を高めるため、塩分の過剰摂取も防ぎ、高血圧の予防にもつながっていくのです。

まとめ:今日からオイルファーストで体をケア

私たちの体にとって、油は「太る原因」ではなく「健康を守る味方」になる重要な栄養素で、オイルファーストを取り入れることで、血糖値の急上昇を防ぎ、インスリンの過剰分泌の抑制ができます。

これにより、脂肪の蓄積や血糖値スパイクを回避し、食後の眠気やイライラも軽減され、油には満腹感をもたらすホルモンを促す作用があり、食べすぎを防ぐ効果もあるのです。

さらに、オイルファーストと合わせて糖質を少しずつ控えることで、代謝を落とさずに太りにくい体を目指せます。

糖質をただ減らすだけでなく、代わりに良質な脂質やタンパク質をしっかり摂っていき、脂質不足は筋肉の分解や代謝低下につながり、将来的なフレイルや生活習慣病のリスクを高めてしまうのです。

大切なのは、油の「質」と「摂り方」、トランス脂肪酸や酸化した油は避け、鮮度の良い、体にやさしい油を選んでいき、毎日の食事に少しの工夫を加えるだけで、体を労りながら変化を起こしていきましょう。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

22

コメント