こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、脱高血糖 美味しい食事で楽しく血糖値を下げていくの話になります。

主人の健康診断が心配だわ

糖尿病家系だから血糖値大丈夫かしら

糖尿病家系は心配になりますね

早めの生活改善で対策を

今のところはどうもないけど

早めの対策は何をしていくの?

いつもの食事に改善し

血糖値の上昇を抑えた食事に

年齢を重ねるごとに「血糖値が高めですね」と言われる機会が増えていきます。

甘いものを控えているつもりでも、健診結果を見ると数値が気になってしまう、それは、食べ方や選ぶ食品にほんの少しの工夫が足りないだけかもしれません。

血糖値が高い状態が続くと、将来的に糖尿病や動脈硬化、腎臓病、さらには認知症のリスクまで高まることが分かっていますが、毎日の食事を工夫することで、自然と血糖値を穏やかにコントロールできるのです。

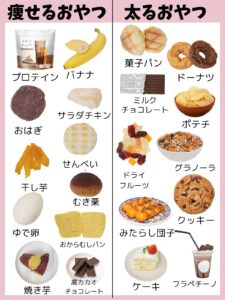

無理なく、そして「美味しく」血糖値を下げる食材や食べ方を紹介、地味で味気ない食事制限ではなく、旬を楽しむ食材、体にやさしいおやつなども登場します。

人生100年時代。健康寿命を少しでも長く保ち、できれば薬に頼らず、孫とも旅行や食事を楽しめる毎日を目指していきましょう。

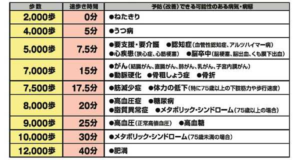

・血糖値を上げない習慣をつける

・食事内容で血糖値は調整できる

・生活習慣を見直して血管をまもる

血糖値を上げあない習慣が

他の血管の重病も防ぎます

目次

- 1 食事を少し変えていこう

- 2 食品で血糖値を下げていこう

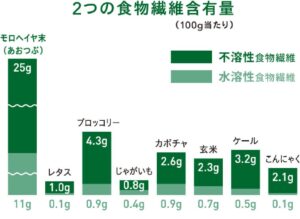

- 2.1 きのこ類で食物繊維を

- 2.2 海藻類で血糖値を改善する

- 2.3 こんにゃくで腸をクリアに

- 2.4 山芋は消化酵素の宝庫

- 2.5 里芋の成分でコレステロールを下げる

- 2.6 レンコンで食物繊維を効率よく

- 2.7 トップクラスの食物繊維ごぼう

- 2.8 オクラの粘りで血糖値抑制

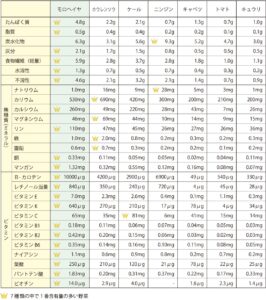

- 2.9 モロヘイヤでビタミン補給を

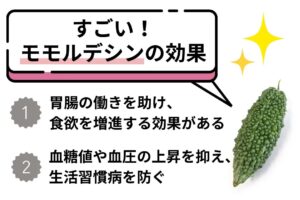

- 2.10 ゴーヤで夏場のビタミンCを補給

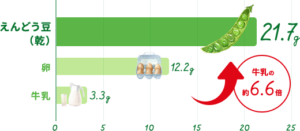

- 2.11 豆野菜トップの食物繊維さやえんどう

- 2.12 ネギのニオイ成分がインスリンをサポート

- 2.13 玉ねぎの辛味成分が血糖値に作用

- 2.14 ニンニクでブドウ糖を燃焼

- 2.15 生姜オリジナル成分で血液改善

- 2.16 注目成分タウリンをいかとタコで

- 2.17 青魚の脂質で血管に癒しを

- 2.18 毎日畑のお肉を食卓に

- 2.19 りんごペクチンで腸活を

- 2.20 豊富なビタミンCをいちごで補給

- 2.21 お酢を毎日大さじ1杯で血管強化

- 2.22 オレイン酸が豊富なオリーブオイルを

- 2.23 紅茶を飲んで赤い色素の力を

- 2.24 緑茶のカテキンとビタミンを取り込む

- 3 糖尿病のことを知って対策を

- 4 まとめ:血糖値を下げる食べ方で、体も心も元気に

食事を少し変えていこう

血糖値を下げるには薬や運動が欠かせない、そう考えている方も多いかもしれません。

しかし実際は、日々の食生活を少し変えるだけでも血糖値は驚くほど改善されることが多いのです。

重要なのは「糖質を完全に避ける」のではなく、「糖質をうまくコントロールする」ことにあります。

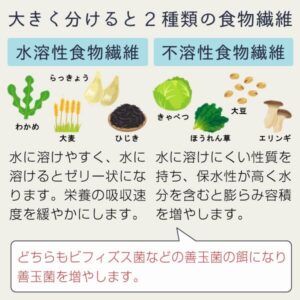

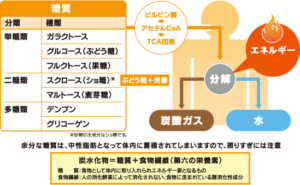

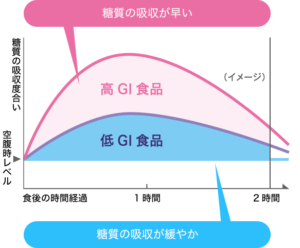

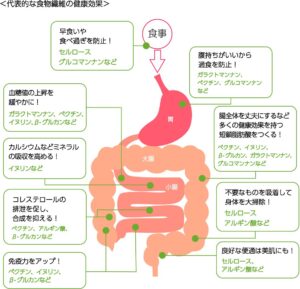

私たちの体は糖質をエネルギー源として使いますが、一度に多く摂ると血糖値が急上昇しますが、そこで役立つのが食物繊維の多い食事です。

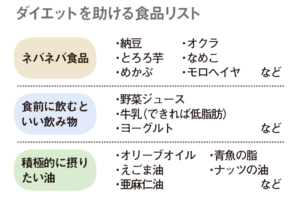

野菜、海藻、きのこ、豆類などに含まれる食物繊維は、糖質の吸収を穏やかにし、食後の血糖値の急上昇を防いでくれます。

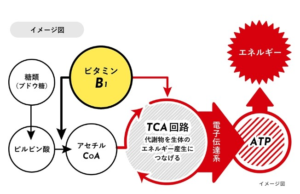

また、糖をエネルギーに変えるためにはビタミンB1が欠かせず、ビタミンB1が不足していると、糖質が体内でうまく使われず、血糖値が高くなりやすくなります。

豚肉、玄米、大豆製品など、ビタミンB1を含む食品を日常的に取り入れることが、血糖コントロールのカギとなります。

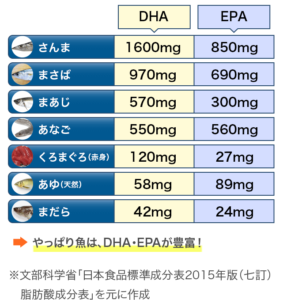

動物性たんぱく質を摂る際には、肉より魚を選ぶことも重要になり、青魚に含まれるEPAやDHAといった脂肪酸には、インスリンの働きを助ける作用があり、血糖値の上昇を抑える効果が期待されています。

脂っこい肉や加工肉ばかりを食べていると、脂質の摂りすぎでインスリンの効きが悪くなることもあるため注意が必要です。

その一方で、脂肪を摂りすぎない工夫も必要で、飽和脂肪酸の多いバターやラード、揚げ物、スナック菓子などは控えめに。

代わりに、オリーブオイルやナッツ類など、良質な脂質を適量摂るようにしましょう。

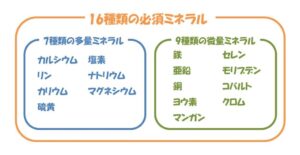

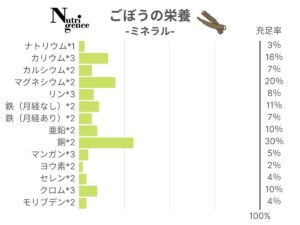

さらに、体内の代謝やインスリンの働きを支えるためには、ミネラルの摂取も重要です。

マグネシウムや亜鉛、クロムといったミネラルは、血糖値を安定させる働きがあり、ナッツ、海藻、魚介類などに豊富に含まれています。

食事は毎日の積み重ね、極端な制限をする必要はなく、ほんの少し選び方を意識するだけで、血糖値は自然と落ち着いていくので、「食べない」より「どう食べるか」を見直すことから始めましょう。

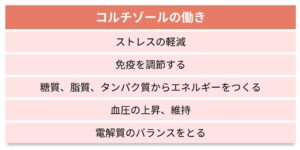

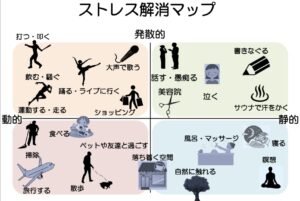

ストレスを減らす事も重要

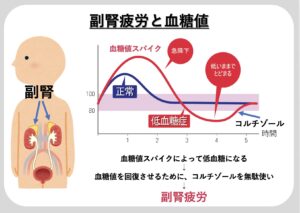

実は、ストレスが強いと血糖値は上昇しやすくなり、ストレスを感じると分泌されるホルモン「コルチゾール」が血糖を上げる働きを持っているためです。

そのため、血糖値をコントロールするには、食事だけでなくストレスの管理も欠かせません。

上手な“気持ちの切り替え”が大切で、趣味の時間を作ったり、散歩や深呼吸などを取り入れることで、心にゆとりが生まれます。

また、「今日は好きなものを食べていい日」といった“緩める日”を設けるのも、ストレスをためない食事術のひとつです。

さらに、食事の時間を楽しむ工夫も必要になり、お気に入りの器やランチョンマットを使う、音楽を流すなど、演出を変えるだけで気分が和らぎ、心身の安定につながります。

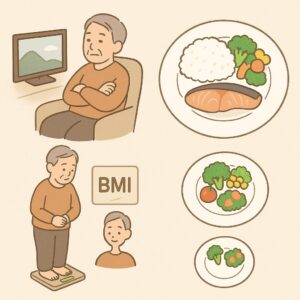

自分に合う食事量を把握

血糖値を安定させるには、「何を食べるか」だけでなく「どれだけ食べるか」も非常に重要です。

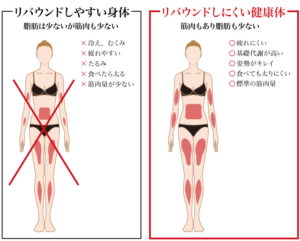

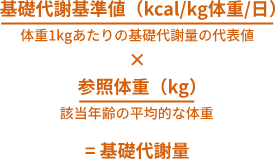

とくに年齢を重ねると運動量が減り、基礎代謝も低下してくるため、若いころと同じ食事量ではカロリーオーバーになってしまうこともあります。

普段からあまり体を動かしていない人は、消費エネルギー自体が少なくなっています。

そのため、「食べる量は多くないつもり」でも、実は必要以上にエネルギーを摂取しているということがよくあります。

とくに脂質や糖質を多く含む食品は、見た目の量が少なくてもカロリーが高いため注意が必要です。

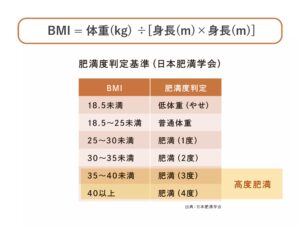

そこで意識したいのが、自分に合った食事量の把握、ひとつの目安として活用できるのが「BMI(体格指数)」です。

BMIは体重と身長から算出される数値で、肥満や痩せすぎの判定に用いられ、日本人における適正BMIは22前後とされており、それを基準に体重や食事内容を調整していくと、無理なく健康体重を目指すことができます。

また、最近注目されている糖質制限も、やみくもに行うのではなく「ほどよく」行うのがポイントです。

糖質を完全に抜くとエネルギー不足になり、逆に筋肉量が減って代謝が落ちることもあります。

主食の量を少し減らす、夜はごはんを控えめにする、間食に糖質の少ないナッツやチーズを取り入れるなど、日々の中で調整していく工夫が大切です。

何より重要なのは「自分の体に合った量」を見極めて、毎日体重を測ったり、体調の変化を記録したりすることで、自分に合う食事量が次第に見えてきます。

カーボラストで血糖値を調整

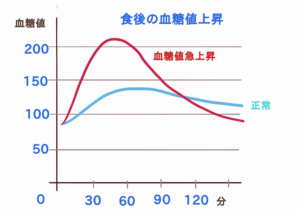

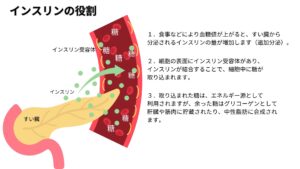

食事をとると、体内では糖質が分解され、ブドウ糖として血液中に吸収されます。

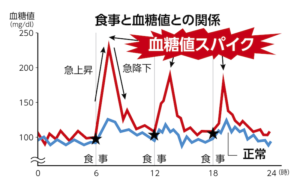

このとき、摂取する糖質の量やタイミングによって、血糖値の上がり方に大きな違いが生まれ、空腹状態でいきなり糖質を多く摂ると、血糖値は急激に上昇しやすくなります。

この急上昇を「血糖値スパイク」と呼び、繰り返されることで血管の内側を傷つけ、動脈硬化のリスクを高める原因となり、糖尿病や心筋梗塞、脳梗塞などの生活習慣病とも深く関係しています。

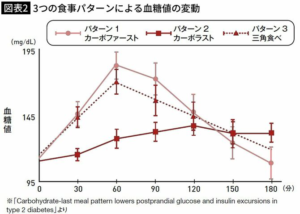

そこで注目されているのが、「カーボラスト」、カーボは炭水化物、つまり糖質のことで、糖質を食事の最後にまわす食べ方です。

たとえば、まずは野菜やきのこ、海藻などの食物繊維から食べ始め、その後に魚や肉、豆腐などのたんぱく質をとり、最後にご飯やパンなどの糖質をゆっくりと食べる。

この順番を守るだけで、血糖値の上昇は緩やかになり、インスリンの働きも安定しやすくなります。

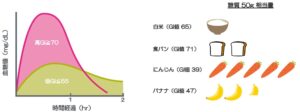

白米やパン、麺類などの精製された糖質は血糖値を上げやすい傾向があります。

いきなり食べるのではなく、他の食材で胃腸を整えてからゆっくりと摂ることで、糖の吸収速度を調整できるのです。

また、昼食でつい食べ過ぎてしまった場合は、その日の夕食で量を控えたり、糖質を少なめにするなど、1日の中でバランスを取る工夫も大切です。

1回の失敗で落ち込まず、「今日は夜で調整しよう」という柔軟な考え方が、無理のない血糖コントロールにつながります。

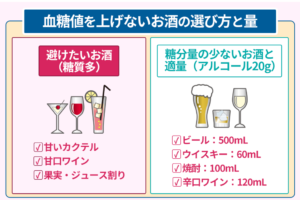

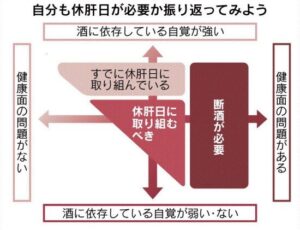

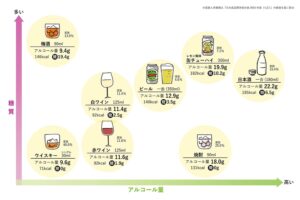

お酒は今の半分の量を目指す

お酒の飲みすぎは、血糖値にも大きな影響を与え、アルコールそのものは糖質を含まないこともありますが、肝臓の働きを妨げ、血糖値の調整機能を乱す原因になります。

また、つまみの食べすぎや、飲酒による判断力の低下で過食を招くことも少なくありません。

まずは「今より半分に減らす」と心に決め、周囲にも宣言、声に出して伝えることで、自分の意識も高まり、協力も得やすくなります。

次に、ノンアルコール飲料や炭酸水、ウーロン茶などを合間に挟む「チェイサー」の習慣を取り入れ、自然と飲む量が減り、体への負担も軽くなります。

また、「飲まない日」を週に1〜2日でも設定すれば、肝臓が休まり、血糖値の安定にもつながります。

お酒を飲む場合は、ウイスキーや焼酎などの蒸留酒を水や炭酸水で割って飲むスタイルが効果的。

糖質の多いビールや日本酒を控えめにし、割ることでアルコール濃度も下がり、ゆっくり楽しむことができます。

家飲みでは、「今日はこれだけ」と決めた量だけをその日に買うのも有効な対策になり、ストックがあると、つい飲みすぎてしまいうので注意を。

食品で血糖値を下げていこう

血糖値が高いと聞くと、「もう甘いものは食べられないのか」と落ち込む方もおられます。

しかし、血糖値は“食べない”ことで下げるのではなく、“何をどう食べるか”でコントロールすることができるのです。

毎日の食卓に並ぶ食品の中には、血糖値の上昇をゆるやかにし、インスリンの働きを助けるものがたくさんあります。

特別なサプリメントや高価な食材ではなく、スーパーで手に入る身近な食品を中心に、血糖値を下げる力のある食べ物を紹介していきます。

美味しく食べて、元気に過ごすための知識を、ぜひここから始めてみてください。

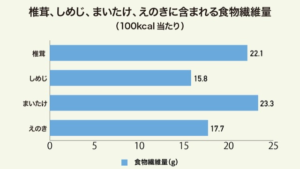

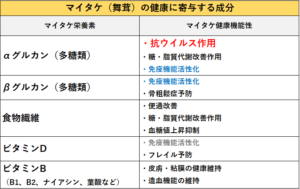

きのこ類で食物繊維を

血糖値を穏やかに保つために、日々の食事で意識したいのが「食物繊維」、中でもきのこ類は食物繊維が豊富で、なおかつ超低カロリー。

健康的に血糖コントロールを目指す人にとって、まさに理想的な食材です。

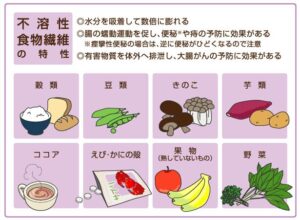

きのこに多く含まれるのは「不溶性食物繊維」で、腸内で水分を吸って膨らみ、腸のぜん動運動を促します。

便通が改善されるだけでなく、腸内環境が整うことで糖や脂質の吸収も抑えられます。

また、噛みごたえのあるきのこは、自然と噛む回数が増え、食事に時間がかかるため満腹感を得やすくなり、食べすぎを防ぎ、肥満の予防にもつながります。

きのこ類は栄養面でも非常に優秀で、代謝を助けるビタミンB1、B2、ナイアシンなどのビタミンB群を含み、糖質や脂質の分解をサポートします。

ビタミンB1は糖の代謝を助け、エネルギーとして使いやすくする働きがあるため、血糖値の上昇を抑える助けになります。

また、きのこに特有のうま味成分のグアニル酸は、だしを使わなくても料理に深いコクを与えてくれるため、減塩・薄味でも美味しく仕上がります。

血圧や血糖値が気になる方にとって、“薄味でも満足できる”というのは、大きな健康メリットです。

おすすめなのが「舞茸」で、舞茸には「MX-フラクション」という特有の成分が含まれており、脂肪や糖の代謝を促進し、インスリンの働きを助けることで、血糖値の上昇を抑える作用があるとされています。

炒めても、煮ても、汁物にしても合うきのこは、毎日の食事に取り入れやすく、飽きがこない優秀な食材です。

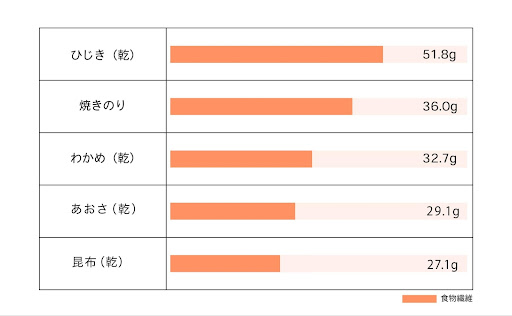

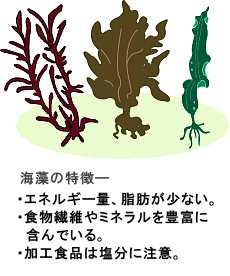

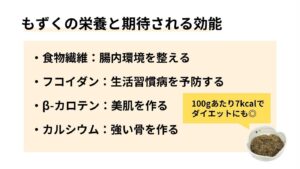

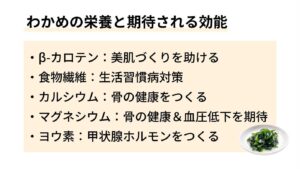

海藻類で血糖値を改善する

血糖値のコントロールには、「水溶性食物繊維」がとても重要で、この食物繊維は水に溶ける性質を持っています。

胃の中で粘り気を持ったゲル状になって糖の吸収をゆるやかにし、食後の急激な血糖値の上昇を防ぎ、海藻類は水溶性食物繊維をたっぷり含んでいます。

海藻に含まれる代表的な水溶性食物繊維には、アルギン酸やフコイダンがあり、アルギン酸は腸内で糖の吸収を抑えるだけでなく、余分な塩分やコレステロールの排出も助ける働きがあります。

また、フコイダンには免疫を高める作用や、腸内の善玉菌を増やす効果も期待されています。

わかめ、昆布、ひじき、もずく、めかぶなど、日本の食卓になじみの深い海藻には、このような健康成分が豊富に含まれています。

食後の血糖値上昇が気になる人には、毎日の食事に海藻を“少しずつ”取り入れることが大切です。

たとえば、味噌汁に刻んだわかめを加える、サラダにもずく酢を添える、めかぶを小鉢で出すなど、日常の料理に取り入れやすいのも海藻の魅力です。

さらに、海藻にはマグネシウム、カルシウム、鉄分、ヨウ素などのミネラルも豊富に含まれています。

これらのミネラルは血圧の安定、代謝の促進、ホルモンバランスの維持など、体のさまざまな働きを助けてくれ、特にマグネシウムはインスリンの働きを助け、血糖値のコントロールにも関与しています。

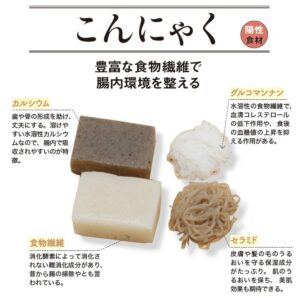

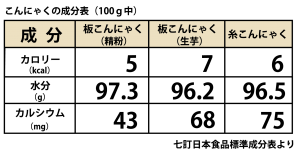

こんにゃくで腸をクリアに

腸内環境を整え、血糖値の急上昇を防ぐために役立つ食材のひとつが「こんにゃく」、こんにゃくには「グルコマンナン」という水溶性食物繊維が豊富に含まれています。

グルコマンナンは胃の中で水分を吸って膨らみ、粘り気のあるゲル状になることで、糖の吸収をゆるやかにし、血糖値の急激な上昇を抑制。

また、こんにゃくの約97%は水分でできており非常に低カロリー食材、食物繊維による満腹感が得られるため、少ない量でもお腹をしっかりと満たすことができます。

ダイエット中や血糖値が気になる方にとって、罪悪感なく食べられる頼もしい存在です。

おすすめは、夜の主食をこんにゃくに置き換えて、ご飯や麺の代わりにこんにゃくを使うことで、糖質の摂取量を自然と抑えることができるのです。

たとえば、しらたきを使ったこんにゃく麺や、刻んだこんにゃくをご飯に混ぜて量をかさ増しする方法など、工夫次第で飽きずに続けられます。

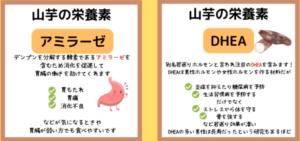

山芋は消化酵素の宝庫

山芋の特徴である粘り成分には、水溶性食物繊維や消化酵素が豊富に含まれており、腸内環境の改善や血糖値の上昇をゆるやかにする働きがあります。

中でも「ムチン」や「アミラーゼ」といった酵素は、消化を助け、胃腸に負担をかけずに栄養をしっかり吸収するのに役立ちます。

山芋に豊富な水溶性食物繊維は、糖質の吸収スピードを抑える働きがあり、食後の血糖値スパイクを防ぐ効果が期待でき、粘り成分が胃の粘膜を保護してくれるため、食事全体の消化吸収もスムーズに進みます。

さらに山芋には、亜鉛やマグネシウムといったミネラルも含み、インスリンの分泌や働きをサポートする重要な栄養素で、血糖値の安定に効果を発揮してくれるのです。

ただし、山芋の水溶性食物繊維や酵素は加熱に弱いという性質がありますので、効果をしっかり得たい場合は、すりおろして「とろろ」にしたり、生のまま千切りにしてサラダに加えるなど、加熱せずに食べるのが理想的です。

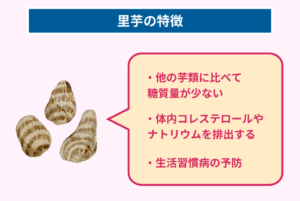

里芋の成分でコレステロールを下げる

里芋は昔から日本の食卓に親しまれてきた根菜のひとつで、実は血圧やコレステロールの改善にも役立つ優れた栄養食材。

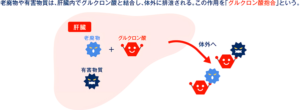

里芋には豊富な食物繊維が含まれており、これが体内で発酵・分解される過程でグルクロン酸という物質が作られます。

グルクロン酸には、肝臓の働きを助け、老廃物やコレステロールを体外へ排出する作用があるとされています。

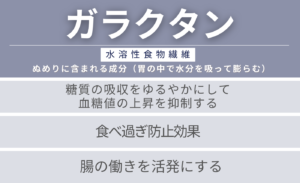

さらに、里芋には「ガラクタン」という成分も含まれており、このガラクタンは脳細胞の活性化や血圧の安定に寄与するとともに、血中の悪玉コレステロール(LDL)を減らす働きもあります。

また、里芋はじゃがいもやさつまいもなど他の芋類と比べてもカロリーが低く、糖質も控えめなので、やわらかく煮て食べることで満足感が得られるため、血糖値やコレステロールが気になる方の食事に最適です。

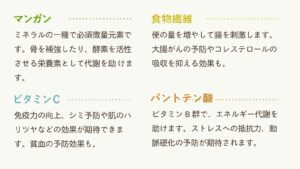

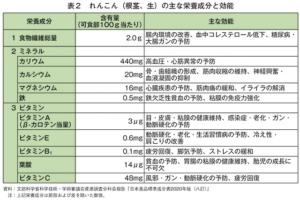

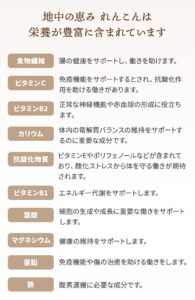

レンコンで食物繊維を効率よく

シャキシャキとした食感が楽しいレンコンは、見た目の印象以上に栄養豊富な野菜で食物繊維をバランスよく含んでいます。

レンコンには、腸を刺激して排便を促す不溶性食物繊維と、糖や脂質の吸収をゆるやかにする水溶性食物繊維の両方が含まれており、効率的に腸内環境を整えることができます。

レンコンの粘り気のある成分こそ水溶性食物繊維で、特に血糖値の急上昇を防ぎたい人にとって、この水溶性の成分は強い味方、胃の中でゲル状になり、糖の吸収をゆっくりにしてくれるのです。

さらにレンコンには、タンニンやビタミンCといった、血管の健康を支える成分も豊富です。

タンニンはポリフェノールの一種で、抗酸化作用があり血管をしなやかに保つのに役立ち、ビタミンCはコラーゲンの生成に必要不可欠で、毛細血管の強化に貢献します。

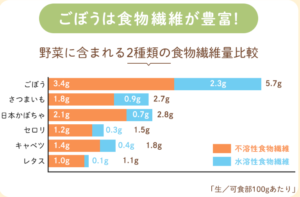

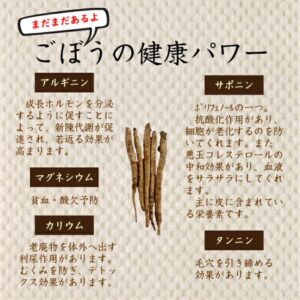

トップクラスの食物繊維ごぼう

ごぼうは、野菜の中でもトップクラスの食物繊維量を誇る根菜で、シャキシャキとした食感でよく噛むようになり、腸を刺激してぜん動運動を活発にし、便通の改善や腸内環境の正常化に役立ちます。

腸を整えることは、血糖値の安定にもつながるため、ごぼうはまさに一石二鳥の食材といえるでしょう。

ごぼうに含まれる食物繊維のひとつである「リグニン」は、腸内で水分を吸収して膨らみ、有害物質を絡め取って体外に排出する働きを持っています。

また、リグニンには発がん物質の吸着や、免疫機能の強化にも関与することが報告されており、健康維持において注目されている成分。

さらに、ごぼうの皮にはタンニンというポリフェノールを含み、タンニンには強い抗酸化作用があり、血管や細胞の老化を防ぐ働きがあります。

皮をむきすぎるとこの成分が失われてしまうため、泥をよく洗って軽くこそげ落とす程度の調理がおすすめです。

また、ごぼうにはあまり知られていない栄養素「セレン」も含まれています。

セレンは微量ミネラルでありながら、強力な抗酸化作用を持ち、体内の活性酸素を除去する働きがあることから、アンチエイジングにも有効とされています。

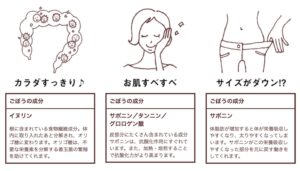

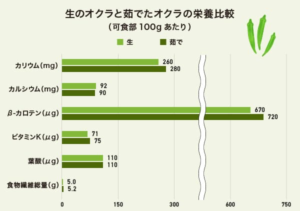

オクラの粘りで血糖値抑制

ネバネバとした独特の食感が特徴のオクラには、血糖値のコントロールに役立つ栄養が豊富に含まれています。

注目すべきは、粘り成分の正体であるペクチンやガラクタンといった水溶性食物繊維です。

これらは、腸内で糖の吸収をゆるやかにする働きがあり、食後の血糖値上昇を防ぐ効果が期待されています。

オクラの水溶性食物繊維は、胃の粘膜を保護する作用があるとされており、消化を助けながら内臓にやさしい食材でもあります。

さらに肝臓の働きをサポートし、体の解毒機能を高めることから、疲労回復にもつながります。

オクラには、代謝を助けるビタミンB1やB2、抗酸化作用を持つビタミンC、さらにカロテンなども豊富に含まれています。

これらの栄養素は血管を健やかに保ち、血液をサラサラに保つ効果もあるため、高血圧や動脈硬化の予防にも効果を発揮するのです。

さっとゆでて刻むだけで、簡単に取り入れられるオクラを納豆や山芋といった、他のネバネバ食材と組み合わせると、より高い相乗効果が期待できます。

モロヘイヤでビタミン補給を

古代エジプトでも“王様の野菜”と呼ばれ、健康回復に使われていたモロヘイヤは、現代でも栄養価の高さから「野菜の王様」と称されています。

その特徴は、ビタミンやミネラル、抗酸化成分を豊富に含み、血管と血糖値の両面から健康を支える力を持つ点にあります。

モロヘイヤには、ニコチアナミンという成分が含まれており、これには血管をやわらかく保ち、血圧を下げる働きがあります。

さらに、そばにも含まれるルチンも豊富で、毛細血管の強化や血流改善に効果を発揮し、これらの成分は動脈硬化の予防や血管トラブルの軽減に役立ちます。

また、モロヘイヤは抗酸化作用に優れたビタミンA、C、E(ACE)をすべて含んでいることでも知られています。

ビタミンAは皮膚や粘膜の健康維持、ビタミンCは免疫力アップやコラーゲン生成、ビタミンEは老化の原因となる活性酸素を除去する働きを持ち合わせているのです。

これらのビタミンがそろっていることで、体の酸化を防ぎ、動脈硬化の進行を抑える強い味方となってくれます。

ゴーヤで夏場のビタミンCを補給

夏野菜の代表ともいえる「ゴーヤ」は、その独特の苦味に健康のヒントが詰まった優秀な食材です。

注目したいのはビタミンCの豊富さで、ゴーヤに含まれるビタミンCは野菜の中でも多く、しかも加熱に強いという特徴があります。

一般的にビタミンCは熱に弱いとされますが、ゴーヤは加熱しても壊れにくく、炒め物や煮物でもしっかり栄養を摂取できます。

夏場の強い日差しは体に負担をかけ、体内に「活性酸素」を発生させ、活性酸素が増えると、細胞を傷つけ、老化や生活習慣病のリスクが高まるとされています。

ゴーヤに含まれるビタミンCは、強力な抗酸化作用を持ち、体を内側から守ってくれる大切な成分です。

さらに、ゴーヤはカリウムも豊富に含み、体内の余分な塩分を排出してくれるため、血圧の安定にも効果を発揮し、高血圧が気になる方にとって、まさに夏にぴったりの食材といえるでしょう。

また、ゴーヤにはインスリンの分泌を助ける成分が含まれており、血糖値のコントロールにも貢献するので、糖尿病予防や血糖値が気になる方にも心強い味方です。

豆野菜トップの食物繊維さやえんどう

さやえんどうは、豆と野菜の両方の栄養を持ち合わせた“豆野菜”の代表格で、優れているのが食物繊維の含有量。

さやごと食べられるさやえんどうには、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の両方が含まれており、腸内環境の改善に大きく役立ちます。

水溶性食物繊維は、腸内でゲル状になり、コレステロールの吸収を抑える効果があるため、動脈硬化や高血糖の予防にもつながります。

一方、不溶性食物繊維は腸の動きを活発にし便秘の解消ができ、2種類の食物繊維がバランスよく含まれていることで、腸と血管の健康を同時にサポートしてくれるのです。

また、さやえんどうはビタミンCも豊富でビタミンCは抗酸化作用に加え、コラーゲンの生成にも関わる重要な栄養素です。

コラーゲンは血管や皮膚、関節を丈夫に保つのに必要で、年齢とともに不足しがちになります。

ビタミンCはたんぱく質と一緒に摂ることでコラーゲン合成が促進されるため、卵や鶏むね肉などと一緒に炒めたり、和え物にして気軽に取り入れていきましょう。

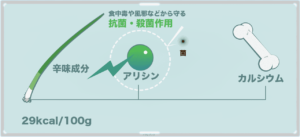

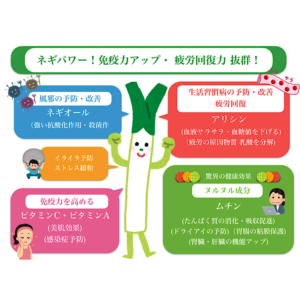

ネギのニオイ成分がインスリンをサポート

食卓に欠かせない存在であるネギには、白ネギ(長ネギ)と青ネギ(葉ネギ)があり、いずれも独特の刺激的な香りを持っています。

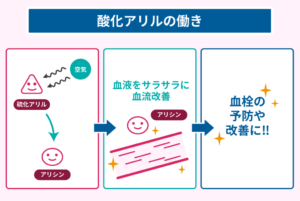

この香りの正体は「硫化アリル」という成分で、健康効果が非常に高いことで注目されています。

硫化アリルは、血液中のブドウ糖を減少させる働きがあるとされ、硫化アリルが肝臓に作用して、糖の代謝を促すためです。

さらに、硫化アリルは交感神経を刺激して、体温を上昇させる作用も持っており、体が温まると、血行がよくなり、代謝も活発になります。

その結果、体脂肪の燃焼が促進され、エネルギーの消費量が増加する事で、インスリンの働きが改善されると考えられています。

インスリンは血糖値を下げるホルモンですが、脂肪が多いと効きが悪くなりやすいため、脂肪燃焼を助けるネギの成分は血糖値管理に役立つのです。

ネギは薬味としても、汁物や炒め物にも使いやすい万能野菜、刻んで生で食べることで、硫化アリルの効果をより引き出せます。

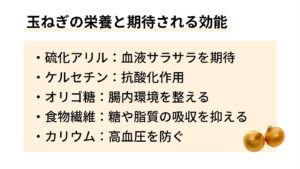

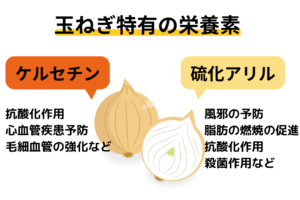

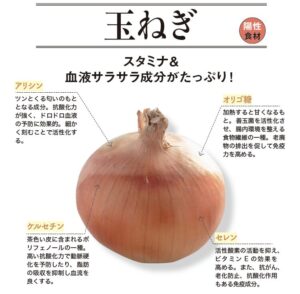

玉ねぎの辛味成分が血糖値に作用

毎日の料理に欠かせない玉ねぎ、切ると目にしみるあの刺激には、実は血糖値を整える大きな力が秘められています。

玉ねぎを切ったときに立ちのぼる香りや辛味のもとは「サイクロアイリン」や「イソアイリン」といった揮発性の成分です。

これらの成分には、血液中のブドウ糖を細胞に取り込む働きを活性化させる作用があります。

インスリンのような役割を補い、血糖値を自然にコントロールする手助けをしてくれるのです。

また、玉ねぎには「硫化プロピル」という成分も含まれており、これは肝臓に働きかけてブドウ糖の代謝を促進する作用があるとされています。

糖の代謝がスムーズに行われることで、食後の血糖値上昇を抑えることが可能になります。

さらに、注目すべきは「プロピルメチルジスルフィド」という成分で、これは血液をサラサラに保ち、血流を改善する効果があるといわれています。

血液の流れが良くなることで、全身の代謝が活発になり、糖や脂質の利用効率も高まります。

玉ねぎは加熱しても一定の効果は残りますが、生のまま刻んでサラダなどに加えると、辛味成分の力をより引き出すことができるので、辛味が苦手な方は、刻んでしばらく空気にさらすと風味がやわらぎます。

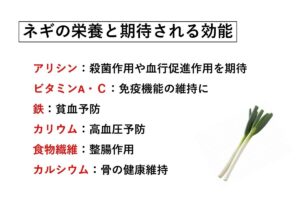

ニンニクでブドウ糖を燃焼

独特の香りと強い風味を持つニンニクは、料理にアクセントを加えるだけでなく、体内のエネルギー代謝を高める働きにも優れています。

その中心となる成分が、ニンニクを刻んだときに生じる「アリシン」です。

アリシンは、ニンニクの細胞が壊れたときに生成される揮発性の成分で、強い抗菌作用や血行促進作用を持ちますが、特に注目すべきは、ビタミンB₁と結合して「アリチアミン」という脂溶性の物質に変化する点です。

このアリチアミンは、体内に吸収されやすく、ビタミンB₁の持続効果を高めることが知られています。

ビタミンB₁は、糖質(ブドウ糖)をエネルギーに変換するのに不可欠な栄養素で、不足すると疲れやすくなり、血糖コントロールにも支障をきたします。

ニンニクをすりおろしたり細かく刻むことで、アリシンの生成が最大化され、アリチアミンとしての効果も高まります。

加熱調理してもある程度は効果が残るため、日々の料理に無理なく取り入れることができ、米国国立がん研究所が発表した「がん予防に効果のある食品」の中でもトップクラスの評価を受けています。

抗酸化作用や免疫力強化、血管保護など多くの健康効果が報告されており、生活習慣病対策にも心強い存在です。

生姜オリジナル成分で血液改善

冷えや血流の悪さが気になる方におすすめしたい食材のひとつが生姜、生姜には体を温める働きがあり、その中心となる成分が「ジンゲロン」です。

ジンゲロンは、生姜を加熱したときに生成される成分で、血行を良くし、体温を上げる効果を持ち、体が温まることで、代謝が促進され、糖や脂肪の燃焼もスムーズに進むようになります。

また、生の生姜に含まれる「ショウガオール」、ショウガオールは辛味成分でありながら、食欲を増進させ、抗菌・殺菌作用を持つことが知られています。

これにより、胃腸の調子を整えたり、感染症の予防にもつながり、疲れが溜まっているときや食欲が落ちているときにも、生姜は非常に頼れる存在です。

さらに、生姜の栄養は皮の部分にも多く含まれており、特にジンゲロンやしょうがオールは皮に集中して存在しています。

皮をむきすぎず、よく洗って皮ごと調理していき、千切りにしてスープに加えたり、すりおろして薬味として使うことで、効率よく栄養を摂取できます。

注目成分タウリンをいかとタコで

イカやタコは、日本の食卓に古くから親しまれてきた海の幸になり、その中でも注目すべき成分が「タウリン」

タウリンはアミノ酸の一種で、人間の体内でも合成されますが、加齢とともに減少するため、食品からの補給が大切になります。

タウリンには、インスリンの働きを助け、血糖値の安定に寄与する作用を持ち、糖の代謝をスムーズにし、血中のブドウ糖を効率よく細胞に取り込むよう促してくれるのです。

また、高血圧や高コレステロールの改善にも効果があり、血管を健やかに保つことにもつながります。

さらに、タウリンは心臓の収縮力を高める働きを持ち、心機能のサポートにも役立ちます。動脈硬化や心不全などの重篤な病気の予防にもつながることから、タウリンは中高年の健康維持に欠かせない成分になるのです。

イカやタコは、タウリンだけでなく高たんぱく・低脂肪の食材でもあり、脂質を抑えながら筋肉や臓器を構成するタンパク質も効率よく摂取できます。

煮物や酢の物、刺身、炒め物など、調理のバリエーションも豊富で、日々の食事に取り入れやすいのも魅力の一つ。

健康な血糖コントロール、血圧、心臓を支えるうえで、イカとタコはまさに海のサプリメント、無理なく美味しく取り入れましょう。

青魚の脂質で血管に癒しを

サバやイワシ、サンマ、アジなどの青魚には、現代人の健康にとって非常に重要な成分が豊富に含まれています。

なかでも注目すべきは、DHA(ドコサヘキサエン酸)とEPA(エイコサペンタエン酸)という、青魚特有の脂質です。

DHAとEPAは血液をサラサラに保ち、悪玉コレステロール(LDL)を減らす作用を持ち、血管内の炎症や詰まりを予防し、動脈硬化のリスクを軽減、高血圧や心疾患の予防にも効果的とされています。

さらにDHAは、脳や神経組織の機能維持に不可欠な脂肪酸でもあります。

記憶力や集中力を高める作用があり、継続的に摂取することで認知症の予防にもつながると考えられています。高齢者世代にとっては、血管と脳の両方を守る頼もしい味方です。

また、青魚には脂質だけでなく、ビタミンDも豊富に含まれており、ビタミンDはカルシウムの吸収を助け、骨を強く保つのに必要な栄養素。

これに加え、青魚は良質なタンパク質とカルシウムも摂れるため、骨粗しょう症の予防や筋肉維持にも役立ちます。

毎日畑のお肉を食卓に

「畑のお肉」と呼ばれる大豆は、動物性の肉に匹敵するほどタンパク質が豊富な植物性食品です。

脂質が少なく消化もよく、体にやさしい栄養源として、特にシニア世代におすすめの食材です。

大豆のタンパク質には、ただ栄養を補うだけでなく、血糖値や血圧を改善する働きも備わっています。

大豆タンパクが体内で分解される過程で、血圧を上げる酵素(アンジオテンシン変換酵素=ACE)の働きを抑制することが分かっており、自然な形で高血圧を予防・改善してくれます。

さらに大豆に含まれる「トリプシンインヒビター」という成分は、インスリンの分泌を促進することで、血糖値のコントロールをサポートし、糖尿病予防や血糖管理に悩む方にとって、まさに心強い味方です。

大豆はそのまま煮豆として食べるだけでなく、納豆、豆腐、味噌、きな粉、豆乳など、さまざまな形に加工されており、クセがなく、他の食材と組み合わせやすいため、飽きずに続けられるのも大きなメリットです

りんごペクチンで腸活を

「1日1個のりんごは医者いらず」と言われるほど、りんごは健康維持に優れた果物で、特に注目したいのが、腸内環境を整える「ペクチン」という水溶性食物繊維です。

ペクチンは、果肉よりも皮の近くに多く含まれており、腸内の善玉菌を増やす働きがあります。

ペクチンには便のかさを増やして排便を促す作用と、腸内の有害物質を吸着して体外に排出するデトックス作用も持ち合わせています。

便秘の改善や腸内フローラのバランス改善に非常に有効で、腸内環境が整うことで、免疫力の向上や血糖値の安定にもつながります。

さらに、りんごの皮にはポリフェノールの一種である「アントシアニン」、果肉には「ケルセチン」や「フラボノイド」が含まれています。

これらは抗酸化作用を持ち、血圧を下げたり血管を守る働きを持ち、高血圧や動脈硬化の予防を考える世代には、毎日の習慣にしたい果物です。

甘さ控えめで食べやすいりんごは、おやつ代わりに最適、皮ごと食べることで、ペクチンやポリフェノールを効率よく摂取でき、農薬が気になる場合は、よく洗ってから食べましょう。

豊富なビタミンCをいちごで補給

いちごは甘酸っぱくて食べやすく、老若男女問わず人気の高いいちごですが、その魅力は味だけではありません。

いちごにはビタミンCが非常に豊富に含まれており、中粒のいちごを7〜8粒食べるだけで、成人の1日に必要なビタミンC量をほぼ補えると言われています。

ビタミンCは、コラーゲンの生成に欠かせない栄養素で、肌や血管を健やかに保つ働きがあり、抗酸化作用によって体内の活性酸素を除去し、老化や生活習慣病の原因となる細胞のダメージを防ぎます。

さらに、鉄分の吸収を助けたり、免疫力を高める作用もあり、健康維持にとても重要なビタミンです。

いちごのもうひとつの特徴は、水溶性食物繊維の「ペクチン」も含まれ、腸内で善玉菌のエサとなり、腸内環境を整える効果が期待されます。

また、血糖値の上昇を穏やかにし、余分なコレステロールを排出する働きもあり、糖尿病や高脂血症の予防にもつながります。

いちごはそのまま食べても美味しく、ヨーグルトやサラダ、スムージーに加えても相性抜群、生で食べることで、ビタミンCを壊さずに摂取できるので、季節の変わり目や疲れがたまっているときこそ、いちごで栄養をしっかり補いましょう。

お酢を毎日大さじ1杯で血管強化

お酢は昔から健康によい調味料として知られ、それらは、お酢に含まれる酢酸やクエン酸などの有機酸が持つ働きによるものです。

これらの成分には、血糖値の急上昇を抑える効果を持ち、食後の血糖スパイクを防ぐことで、血管へのダメージを軽減し、動脈硬化の予防にもつながります。

お酢はカルシウムやマグネシウムなどのミネラルの吸収を助ける作用もあり、骨の健康維持にも役立ってくれます。

年齢を重ねるにつれ、骨密度の低下が問題となりがちですが、毎日の食事にお酢をプラスすることでその対策にも効果を発揮。

また、お酢はコレステロール値の低下にも関与しているとされ、LDL(悪玉)コレステロールを減らし、HDL(善玉)コレステロールとのバランスを整える作用が期待されています。

さらに、お酢に含まれる抗酸化成分がコレステロールの酸化を防ぐことで、血管内にプラークができるのを防ぎ、血管を若々しく保つことに役立ちます。

お酢の取り方としては、1日大さじ1杯(約15ml)を目安に、ドレッシングや酢の物、ピクルスなど、普段の食事に自然に取り入れ、料理が難しい場合は、コップ1杯の水にお酢を少し加えて飲むのも良いでしょう。

オレイン酸が豊富なオリーブオイルを

地中海式の健康的な食生活でおなじみのオリーブオイル、最大の特徴は、オレイン酸が豊富に含まれている点で、オレイン酸は一価不飽和脂肪酸の一種で、動脈硬化や生活習慣病の予防に非常に効果的な成分とされています。

オレイン酸には、悪玉コレステロール(LDL)を減らす働きがあり、善玉コレステロール(HDL)はしっかりと維持できるのです。

LDL値が下がることで血管の詰まりが予防され、心筋梗塞や脳卒中のリスクが軽減され、日々の調理油をオリーブオイルに変えるだけで、自然に血管ケアができるのです。

また、オリーブオイルにはビタミンEが含まれており、この成分が高い抗酸化作用を発揮し、体内の活性酸素を除去し、細胞の老化やダメージを防ぎます。

ビタミンEは“若返りのビタミン”とも呼ばれ、血管の老化を防ぎ、動脈のしなやかさを保つ役割も果たします。

オリーブオイルは加熱にも比較的強く、炒め物や煮込み料理にも使えますが、サラダにかけたり、パンにつけて食べるなど生で摂るのもおすすめになり、エクストラバージンオリーブオイルは香りも豊かで、料理の風味を引き立ててくれます。

紅茶を飲んで赤い色素の力を

私たちにとって身近な飲み物である紅茶には、健康維持に役立つさまざまな成分が含まれ、紅茶のもとである茶葉に含まれるカテキンと、発酵によって生まれるテアフラビンやテアルビジンといった赤い色素です。

カテキンには、血圧を下げ、血糖値の急上昇を防ぐ働きがあり、糖の吸収を穏やかにし、インスリンへの負担を減らし、血管にやさしい状態を保つことができます。

また、紅茶の赤い色のもとであるテアフラビンとテアルビジンは、紅茶特有の発酵過程で生成されるポリフェノールです。

これらには、コレステロールの酸化を防ぎ、悪玉コレステロール(LDL)を減らす作用があることがわかっており、血圧の上昇を抑える働きもあり、生活習慣病の予防に役立ちます。

紅茶の香り成分にはリラックス効果もあるため、ストレス軽減や血圧の安定化にも一役買う存在です。

甘みを加えたい場合は、砂糖ではなく無糖の豆乳やスパイスを活用することで、健康効果を損なわずに楽しめます。

緑茶のカテキンとビタミンを取り込む

毎日の習慣として親しまれている緑茶は、健康維持に欠かせない成分が豊富に含まれており、注目されるのが渋み成分である「カテキン」です。

カテキンはポリフェノールの一種で、強力な抗酸化作用を持ち、血液や血管の酸化を防ぎ、動脈硬化の予防に役立ちます。

また、カテキンは腸内での糖質の吸収をゆるやかにする働きもあり、食後の血糖値の急上昇を防ぐ効果が期待できます。

これは、インスリンの分泌を急激に促す必要がなくなるため、膵臓への負担を減らし、糖尿病の予防にもつながります。

さらに、緑茶には「ポリサッカライド」と呼ばれる多糖類が含まれており、これも血糖値の低下に関与する成分。

近年の研究では、ポリサッカライドが血糖値のコントロールを助ける可能性があるとされており、自然な形で糖の代謝を整えてくれると考えられています。

緑茶には、カテキンのほかにもビタミンCやビタミンEが含まれており、これらも抗酸化作用を持つため、体内のサビを防ぎ、細胞の老化を抑える手助けをします。

とくにビタミンCは熱に弱いと思われがちですが、緑茶に含まれるものは安定しており、温かいお茶として飲んでもしっかり摂取できます。

糖尿病のことを知って対策を

血糖値を意識した食生活を続けるには、糖尿病という病気を正しく理解することが大切で、糖尿病は「血糖値が高い状態が続く病気」とよく言われますが、実際はそれだけではありません。

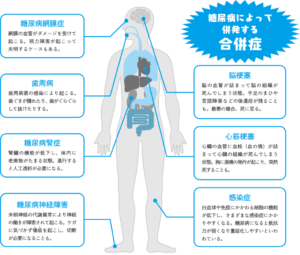

高血糖によって血管や神経に障害が起こり、心筋梗塞や脳卒中、腎臓病や失明など、全身に重大な影響を及ぼす病気です。

初期段階ではほとんど自覚症状がなく、気づかないうちに進行してしまうことが多いため「サイレントキラー(静かな殺し屋)」とも呼ばれています。

しかし、正しい知識を持ち、日々の生活の中で対策を行えば、発症を防いだり、進行を抑えたりすることは十分に可能です。

糖尿病はどのような病気になるのか

糖尿病とは、血糖値が慢性的に高い状態が続く病気で、私たちが食事から摂った糖質は、体内でブドウ糖に変わり、エネルギー源として使われ、このとき重要な役割を果たすのがインスリンというホルモンです。

インスリンは膵臓(すいぞう)から分泌され、血液中のブドウ糖を細胞に取り込ませる働きをします。

正常な状態では、食事で血糖値が上昇すると、すぐにインスリンが分泌され、血糖値を一定に保ちます。

しかし、糖尿病ではインスリンがうまく働かなくなることで、血糖値が下がりにくくなってしまいます。

糖尿病には主に2つのタイプがあり、一つはインスリンの分泌量そのものが減るタイプ(インスリン分泌低下型)、もう一つは、インスリンは出ているけれど、その効き目が弱くなるタイプ(インスリン抵抗性)です。

いずれも血糖値をうまくコントロールできなくなり、時間が経つと全身の血管や臓器に悪影響を及ぼします。

糖尿病の恐ろしさは、初期にはほとんど自覚症状がないことで、気づかないまま血糖値が高い状態が続き、気づいたときにはすでに合併症が進んでいたというケースも少なくないのです。

高血糖状態が長く続くと、網膜症(失明の原因)、腎症(人工透析)、神経障害(しびれや痛み)などの合併症が起こります。

その主な原因は、過食、運動不足、肥満、ストレス、遺伝的体質などがあり、特に内臓脂肪が多いと、インスリンの作用が妨げられやすく、糖尿病のリスクが高まります。

メタボはインスリンの働きを弱体化

現代の生活習慣病の中心にある「メタボリックシンドローム(メタボ)」は、糖尿病の発症や悪化に大きく関わり、内臓脂肪の蓄積がインスリンの働きを弱めてしまうのです。

内臓脂肪が多くなると、見た目に太っていなくてもインスリンの効きが悪くなる「インスリン抵抗性」という状態が起こります。

本来、インスリンは血液中のブドウ糖を細胞に取り込ませ、血糖値を下げる役割を担っていますが、内臓脂肪が過剰になることで、その指令がうまく伝わらなくなります。

この状態を放置すると、糖尿病のリスクが飛躍的に高まり、肥満と糖尿病には強い相関があるとされ、特に中高年で急激に体重が増えた人は要注意です。

内臓脂肪が増えると、TNF-α(ティーエヌエフ・アルファ)や遊離脂肪酸といった“悪玉脂肪物質”が多く分泌、これらがインスリンの働きを妨げ、血糖のコントロールを難しくしてしまうのです。

つまり、メタボは見た目だけでなく、体の中でじわじわと糖尿病を進行させる要因となっています。

対策としては、食べ過ぎを避け、日常的に体を動かすことが大切です。体重を少し減らすだけでもインスリンの働きは改善され、血糖値の安定につながります。

内臓脂肪が血圧にも影響する

内臓脂肪は、単に「太って見える」こと以上に、体の内側でさまざまな悪影響を及ぼす非常に厄介な存在になります。

その影響は血糖値だけにとどまらず、血圧や脂質のバランスにも大きく関わり、放置してしまうと引き起こすのが脂質異常症と高血圧です。

脂質異常症とは、血液中のコレステロールや中性脂肪のバランスが崩れてしまう状態です。

善玉(HDL)コレステロールが減り、悪玉(LDL)や中性脂肪が増えることで、血管内に脂肪が蓄積しやすくなり、動脈硬化を進め血圧の上昇にもつながっていきます。

このとき、内臓脂肪がどのように関わるのかというと、脂肪から分泌されるTNF-αなどの炎症物質が、インスリンの働きを邪魔してしまうことが原因の一つです。

インスリンの作用が低下すると、血糖値が下がりにくくなるだけでなく、体はさらに多くのインスリンを分泌しようとしてしまい、この状態を高インスリン血症と呼びます。

高インスリン血症は血管を収縮させる作用を持つため、血圧を上昇させる原因になってしまうのです。

つまり、内臓脂肪の蓄積 、 インスリンの効きが悪化 、 高インスリン血症 、 高血圧、という流れが生まれるのです。

さらに、内臓脂肪が蓄積し続けると、糖尿病、高血圧、脂質異常症の「3高リスク」が同時に高まります。

この3つの疾患は互いに影響し合い、心臓病や脳梗塞、腎臓病といった重篤な合併症のリスクを大幅に上昇させる要因になります。

内臓脂肪は血糖値だけでなく、血圧や脂質バランスにも深く関与し、見えないところにある脂肪だからこそ、日々の生活の中で意識的に減らしていくことが大切です。

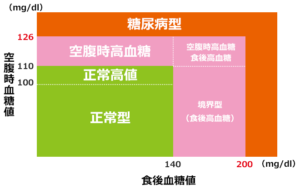

糖尿病の判断基準値を知る

糖尿病を予防・早期発見するには、定期的な検査で血糖値の数値を確認することが大切になり、健康診断や人間ドックなどで行われる血液検査には、糖尿病の兆候を見つけるための重要な項目がいくつかあります。

まず注目すべきは「空腹時血糖値」これは10時間以上食事をとっていない状態で測定された血糖値で、126mg/dL以上であれば糖尿病型と判定されます。

また、随時(食後などの任意の時間)に測定された「随時血糖値」が200mg/dL以上である場合も、糖尿病の疑いがあります。

次に重要なのが「HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)」という指標で、これは過去1〜2か月の平均血糖値を反映する数値で、6.5%以上で糖尿病型とされます。

食事の影響を受けにくく、より正確な状態が把握できるため、診断や経過観察に重宝されています。

また、「75gブドウ糖負荷試験」という検査もあり、空腹時に採血した後、ブドウ糖を含んだ飲み物を摂取し、2時間後に再度血糖値を測定します。

この「2時間値が200mg/dL以上」であれば、糖尿病と診断されることがあります。

これらの数値はいずれも1回だけで判断されるわけではなく、複数回の測定や他の検査と併せて総合的に判断されますので、生活習慣の改善によって進行を食い止めていきましょう。

高血糖状態を放置すると合併症に

糖尿病を放置してしまうと、体の中でじわじわと深刻な変化が進み、高血糖状態が続くことで血管が傷つき、全身にさまざまな合併症が起きるということです。

糖尿病は「血管の病気」とも言われるほど、血管へのダメージが大きいのです。

まず代表的なのが、腎臓への影響(糖尿病性腎症)、腎臓の毛細血管が傷つくことで、老廃物をろ過する機能が低下し、やがては人工透析が必要になるケースもあります。

次に、目への影響(糖尿病性網膜症)も深刻で、眼球内の血管がもろくなり、出血や浮腫を引き起こし、視力の低下や失明の原因になります。

また、神経障害(糖尿病性神経障害)も見逃せず、手足のしびれや感覚の鈍化、痛み、場合によっては足の潰瘍や壊疽(えそ)につながることもあるのです。

さらに、心臓や脳など大血管にも影響が及び、糖尿病は動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを大きく高めるのです。

これらの合併症は、初期には自覚症状がほとんどなく、気づかぬうちに進行してしまいます。

だからこそ、血糖値が高めとわかった時点で、生活を見直し、医師と相談しながら予防に努めることが重要です。

まとめ:血糖値を下げる食べ方で、体も心も元気に

血糖値を下げるための第一歩は、食べ物を制限することではなく、「血糖値を上げにくい食べ方」に変えることです。

糖質を極端に避けるのではなく、食物繊維やビタミン、ミネラルなどの栄養素をしっかりと摂りながら、体に優しい食生活を楽しむ工夫を紹介してきました。

例えば、きのこや海藻類、こんにゃくなどの食物繊維が豊富な食品は、血糖値の急上昇を防ぎ、満腹感を長続きさせるためにも有効です。

ネバネバ成分を含むオクラや山芋、モロヘイヤは水溶性食物繊維を含み、腸内環境の改善にも役立ち、魚や大豆製品などのたんぱく源をしっかりと取り入れることも、糖質代謝を助ける重要なポイントです。

さらに、食べる順番(カーボラスト)や食事の演出、ストレス対策といった心の持ち方も、血糖値コントロールには欠かせません。

お酒は今の半量を意識し、ノンアルコールや水を挟むなどの工夫をしながら、無理のない範囲で楽しみましょう。

また、糖尿病のリスクや基準値についての知識を持つことも、予防に重要になり、定期的に検診を受け、空腹時血糖値やHbA1cなどの数値を意識することが、病気の早期発見につながります。

食べることを楽しみながら、少しずつ食材や習慣を見直すことで、無理なく続けられる血糖値ケアが実現します。

体の声に耳を傾けながら、自分に合った「おいしくて体にやさしい」食生活を、ぜひこの本を参考に続けることで、今日より明日の体が軽やかに感じられるはずです。

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

16-終

コメント