こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、血圧を劇的に変えていく 生活習慣でできる血圧コントロールの話になります。

この前夫婦揃って血圧の数値が

ギリギリだったのよ

ご夫婦で血圧がギリギリだったのですか

それは何らかの対策が必要になりますね

対策が必要なのはわかってるけど

何から始めていくのか分からないわ

血圧は自力で解決をしていきましょう

血圧は自力でコントロールを

血圧で言われるのは「減塩」、しかし、それ以外でも血圧を下げる方法を実践することで、日常生活をより健康的に送ることができます。

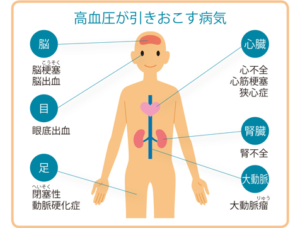

高血圧は心臓病や脳卒中など、命に関わる病気を引き起こす原因となるため、早期の対策が大切です。

早めの対策を行うことで、重病のリスクを大きく下げることが可能になり、不調知らずのミライフを送ることができるのです。

食事、運動、ストレス管理、生活習慣を見直すことで、無理なく血圧をコントロールし、健康的な生活を手に入れましょう。

・血圧の許容範囲を知って対策

・減塩生活を始めていく

・血圧をコントロールして不調知らず

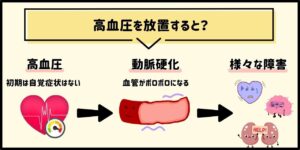

血圧が高いことの放置は危険

一度受け止めて対策を

突然死のリスクが上昇する高血圧に注意

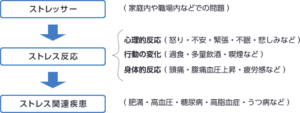

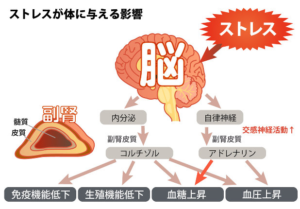

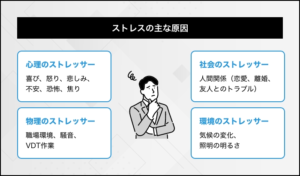

現代社会では、仕事や人間関係、家庭生活など、日常的に多くのストレスがかかっています。

このストレスが長期間にわたって続くと、血圧を上昇させる原因となり、高血圧を引き起こすことがあります。

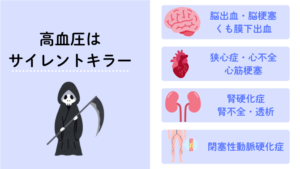

高血圧は、「静かな殺人者」とも呼ばれ、症状が現れにくいため気づかないうちに進行することが多いですが、放置すると心筋梗塞や脳梗塞など、命に関わる病気を引き起こすリスクが高まります。

これらの病気は、突然死の原因にもなり、心筋梗塞や脳梗塞は、高血圧が引き金となり、血管に負担をかけることで引き起こされます。

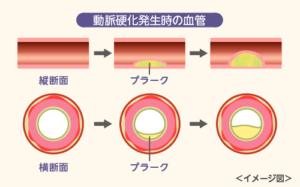

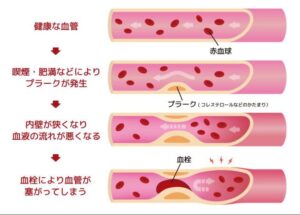

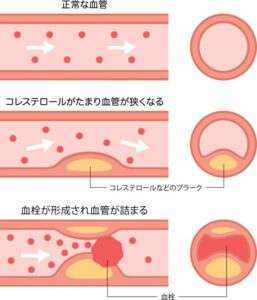

高血圧の状態が続くと、血管が硬くなり、動脈硬化を進行させます。動脈硬化が進むと、血管内に血栓ができやすくなり、血流が阻害されることにより心筋や脳の一部に十分な酸素が届かず、梗塞を引き起こします。

こうした病気は予防が可能ですが、治療が遅れると後遺症が残ることもあり、突然死のリスクを下げるためには早期の高血圧対策が不可欠です。

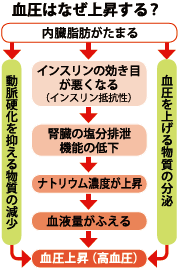

高血圧を予防・改善するためには、塩分、肥満、喫煙、ストレスなどの要因を意識的に見直していき、塩分の摂取は血圧に直接影響を与えるため、過剰な塩分摂取を控えることが推奨されます。

また、肥満や喫煙も高血圧の大きなリスク因子、肥満は血圧を上げる原因となり、喫煙は血管を収縮させるため、両者は血圧をコントロールする上で避けるべき習慣です。

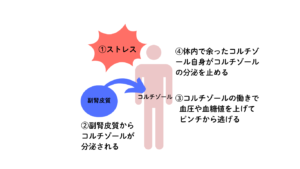

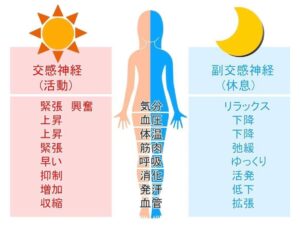

しかし、近年ではストレスが高血圧を引き起こす要因として注目され、仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、家族の問題など、さまざまなストレスが生活の中で積み重なり、心身に大きな負担をかけています。

これが血圧に悪影響を及ぼし、慢性的な高血圧を引き起こし、心理的なストレスや過度な精神的負担は、自律神経に影響を与え、血圧の上昇を引き起こすため、ストレス管理が非常に重要です。

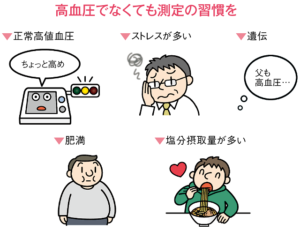

最近では「隠れ高血圧」という概念が広まり、血圧が正常範囲に見えても、ストレスや生活習慣の乱れが原因で、実際には高血圧の危険が潜んでいる状態を指しています。

隠れ高血圧は、特に症状が現れにくいため、自覚症状がないまま進行してしまうことがあるので、定期的な血圧測定と、ストレスを減らすための対策が必要です。

ストレスがかかり続ける生活が血圧に与える影響は深刻であり、健康を守るためには、ストレス管理の重要性を認識し、積極的に取りんでいき、リラックスできる時間を作ったり、運動や趣味で気分転換を図ることが、血圧低下につながるのです。

心理的なストレスを解消する方法としては、ヨガや瞑想、深呼吸なども力を発揮し、十分な睡眠をとることもストレスを軽減し、血圧を安定させるために毎日欠かせません。

高血圧の予防や改善には、生活習慣の見直しが欠かせません。特に、ストレスの管理は血圧をコントロールするために非常に大切であり、日常生活の中で意識的に取り組んでいく必要性があるのです。

血管の重要性と高血圧のリスク

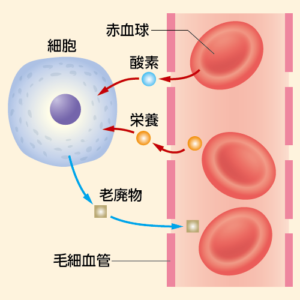

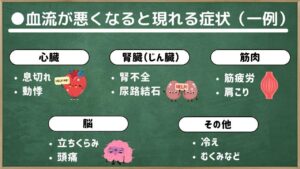

血管は、私たちの体に必要な栄養や酸素を運ぶ非常に重要な役割を果たしており、血管に異常が生じると、体全体の機能が低下、さまざまな健康問題を引き起こすことになります。

高血圧は血管に大きな負担をかけ、最終的には動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中などの命を脅かす深刻な病気を引き起こす原因となります。

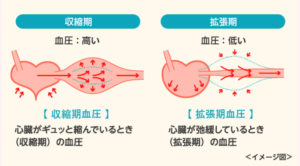

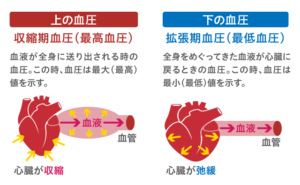

血圧とは、血液が血管の壁を押す力を指し、心臓が血液を送り出す際に血管にかかる圧力です。

通常、血圧は上(収縮期血圧)と下(拡張期血圧)の2つの数値で示され、上の血圧は心臓が収縮して血液を送り出す際の圧力、下の血圧は心臓が拡張して血液を受け入れる際の圧力を表し、健康な血圧は通常、120/80mmHg以下とされています。

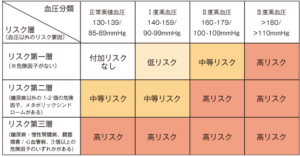

しかし、血圧が高い状態が続くと、高血圧と呼ばれ、血圧が持続的に正常範囲を超えて高くなる状態のこと、一般的に140/90mmHg以上が高血圧とされます。

高血圧が放置されると、体にさまざまな悪影響を与えますが、初期段階では自覚症状がほとんどありません。

多くの人々が高血圧に気づかないうちに、血管に負担がかかり、徐々に体にダメージを与えていきます。

通常、血圧が高くなることで現れる痛みや不快感は少なく、体が警告を発することはなく、日常的に血圧をチェックしない限り、健康に問題が生じていることを認識することが難しいのです。

高血圧は、長期間にわたって続くと、血管の内壁に傷がつき、血管の硬化を引き起こし、この状態を放置すると、動脈硬化を進行させ、重大な病気を引き起こすリスクが高まります。

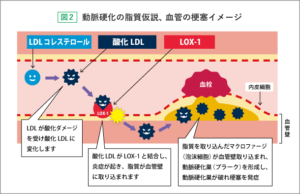

高血圧が続くことで、血管の壁に傷がつき、そこにコレステロールやカルシウムが沈着することで血管が硬くなり、動脈硬化が進行します。

動脈硬化は、血管が硬くなり、血液が流れにくくなる状態を意味し、血液がスムーズに流れにくくなり、血圧がさらに上昇することがあります。

動脈硬化が進行すると、血管内に血栓ができやすくなり、それが詰まると心筋梗塞や脳梗塞などの重篤な疾患を引き起こす原因となります。

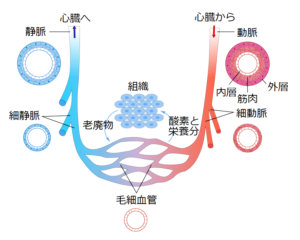

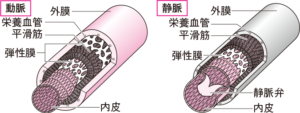

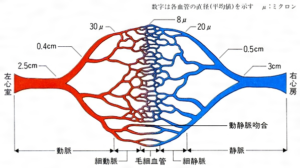

血管には主に3種類の血管があり、それぞれ異なる役割を担っています。最も重要なのは動脈で、心臓から送り出された血液を全身の各部位に運ぶ役割を担っています。

動脈は血圧が高く、強い圧力に耐える必要があり、動脈の壁は厚くて丈夫ですが、高血圧の状態が続くと、その壁に負担がかかり、動脈硬化を引き起こします。

一方、静脈は全身の細胞から血液を集めて心臓に戻す役割を担い、静脈には弁があり、血液が逆流しないようにしていますが、動脈に比べて圧力は低いです。

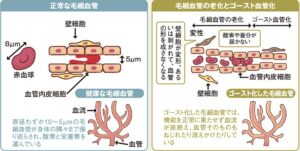

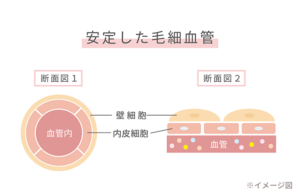

毛細血管は、動脈と静脈を繋ぐ細い血管で、細胞に酸素や栄養素を供給し、二酸化炭素や老廃物を回収します。

毛細血管は非常に細いため、高血圧の影響を受けやすく、血圧が高い状態が続くと毛細血管にもダメージが生じ、体全体の細胞に栄養や酸素が十分に供給されなくなります。

高血圧が長期間続くと、動脈、静脈、毛細血管すべてに悪影響を及ぼし、動脈は圧力に耐えるために丈夫でなければなりませんが、高血圧が続くと動脈の内壁が傷つき、硬化が進みます。

静脈や毛細血管も血液の流れが悪くなり、酸素や栄養が細胞に届きにくくなるため、体の機能が低下します。

高血圧による血管の劣化は、脳や心臓だけでなく、全身の臓器や組織に影響を与え、最終的には多臓器不全を引き起こすこともあるので、このような状態を防ぐためには、早期の血圧管理と生活習慣の改善が非常に重要です。

食事で血圧を下げていく

血圧を下げるための食事は重要に、食事は血圧に大きな影響を与える要素であり、適切な食事を摂ることで、高血圧を予防・改善することができます。

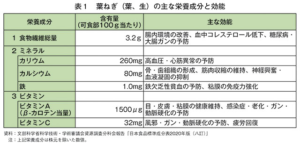

塩分の摂取制限や、カリウムやマグネシウムなどの血圧を安定させる栄養素を意識的に摂取することが大切です。

また、脂肪の摂取をコントロールし、血管を健康に保つ食習慣が血圧管理には欠かせません。

少しずつ実践をしていき、具体的な食材を通じて、無理なく血圧を下げる方法を実践的に解説していきます。

塩分を少し減らす習慣を

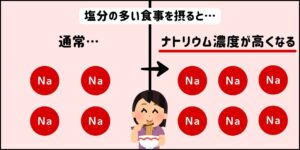

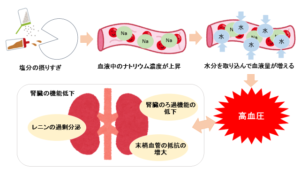

食事で塩分を摂り過ぎると、血液中の塩分濃度が上がり、体の水分が保持されるため、血液量が増加し、血液量が血管に圧力をかけ、血圧が上昇する原因となります。

長期的に塩分を摂り過ぎると、血管が収縮しやすくなり、高血圧を引き起こし、血圧の上昇は心臓や脳に大きな負担をかけ、心筋梗塞や脳卒中といった重大な病気の原因となることがあります。

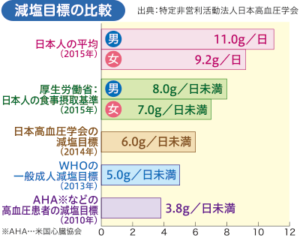

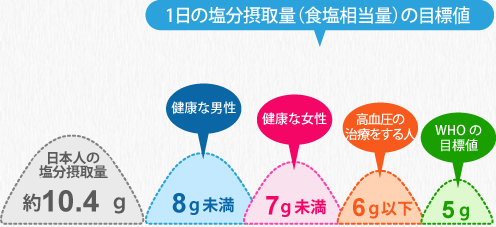

そのため、日々の食生活で塩分の摂取量を少しでも減らすことが非常に重要で、世界保健機関(WHO)は、成人に対して1日の塩分摂取量を6g以下に抑えることを推奨しています。

しかし、現代の食生活では、特に加工食品や外食が多い場合、知らず知らずのうちに塩分を摂り過ぎてしまうことが多いです。

世界的に平均的な塩分摂取量はこれを大きく超えており、塩分過多が健康に与える影響は深刻で、塩分を減らすためには、食事の中で意識的に塩分を控える工夫が必要です。

麺類のスープや汁には、塩分が多く含まれていることが多く、ラーメンやうどんなどのスープは、塩分が濃いので汁を飲み干すことを習慣にしていると、知らず知らずのうちに大量の塩分を摂取してしまいます。

麺類を食べる際には、まずスープを残すことを意識する事で、塩分の摂取量を大幅に減らすことができます。

また、スープを飲まないことで、他の食材の味をしっかりと楽しむこともでき、より健康的な食事が実現します。

調味料をかける方法から、ディップ方式に切り替えることも塩分を減らす有効な方法で、醤油やソースを料理に直接かけるのではなく、少量を別の容器に入れて、つけて食べる方法です。

自分で調整しながら摂取量を減らすことができ、味が濃いと感じた場合には、つける量を調整し、過剰な塩分摂取を抑制、無駄に塩分を摂ることなく、調味料の風味を楽しむことができます。

塩分を減らすためには、調味料の選び方も工夫し、お酢やスパイスを積極的に使うことで、塩分の代わりに風味や旨味を加えることができます。

お酢には、酸味が料理に深みを与え、食欲を刺激し、スパイス(例えば、唐辛子、クミン、ターメリックなど)は、塩分を使わなくても料理に豊かな風味を加えることができます。

これにより、塩分を控えめにしながらも、満足感を得ることができ、お酢やスパイスを活用することで、食事がよりバリエーション豊かで健康的になります。

出汁を使った料理も、塩分を減らすために効果を発揮、昆布や鰹節などの天然の素材から抽出された旨味成分が豊富で、塩を使わなくても料理に深い味わいを加えることができます。

出汁を使うことで、味覚を戻し、塩分を控えめにしながらも美味しく食事を楽しむことができ、味噌汁や煮物などは、出汁をしっかりと効かせることで、塩分を減らしても満足感を得ることができるのです。

食べて塩分排出DASH食を

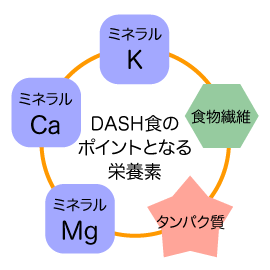

DASH食は、高血圧を予防し、血圧を安定させるために非常に効果的な食事法で、DASH食の特徴は、カリウム、カルシウム、マグネシウムを豊富に含む食材を積極的に摂取し、ナトリウム(塩分)の摂取を制限することができます。

血圧を下げるためには、体内に塩分を溜めないことが必須となり、塩分を摂り過ぎると血圧が上昇しやすくなるため、DASH食では塩分を排出し、血管を健康に保つための栄養素をしっかり摂取することが推奨されています。

塩分(ナトリウム)は、体内で水分を引き寄せる働きを持ち、過剰な塩分が血液中に溜まると血液量が増加し、血圧が上昇します。

DASH食では、まず塩分を抑えることが基本で、食事から摂る塩分量を減らすことによって、血圧のコントロールが可能となり、心臓や血管にかかる負担を軽減できます。

DASH食は、体内の塩分を効果的に排出する食品を多く含み、カリウム、カルシウム、マグネシウムは、血圧を下げるために重要なミネラルです。

これらの栄養素は、ナトリウムと相互作用し、過剰な塩分を排出する働きを持ち、カリウムは、ナトリウムとバランスを取り、塩分の過剰摂取による血圧上昇を防ぐ役割を果たします。

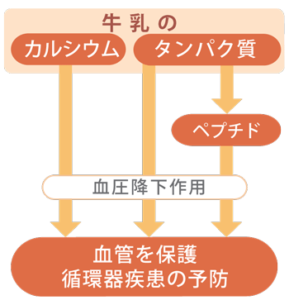

カルシウムも血圧を下げる効果があり、血管の収縮を抑制し、血管をリラックスさせる作用があり、カルシウムは腎臓でのナトリウム排泄を助けるため、塩分を排出しやすくします。

カルシウムが豊富に含まれる食品には、乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)や、緑黄色野菜、豆腐などがあります。カルシウムをしっかり摂取することで、血圧を正常に保つことができます。

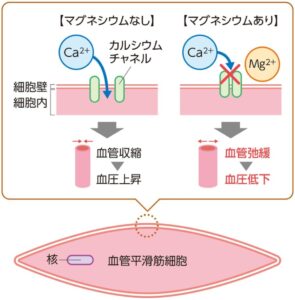

マグネシウムも血圧管理に役立つ栄養素で、血管をリラックスさせる働きがあり、血管の拡張を促進し、血液の流れがスムーズになり、血圧が下がります。

また、マグネシウムは血管壁を強化し、動脈硬化の予防効果を持ち、マグネシウムを多く含む食品には、ナッツ類(アーモンドやカシューナッツ)、全粒穀物、緑葉野菜、豆類があります。

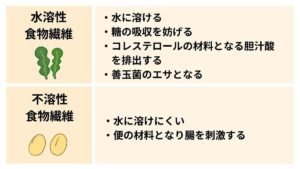

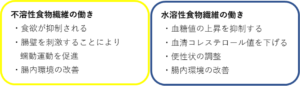

DASH食では、野菜や海藻も重要な食材です。これらの食品は、カリウムやマグネシウムなどの血圧を下げるミネラルを多く含んでおり、食物繊維が豊富です。

食物繊維には水溶性と不溶性の2種類があり、どちらも重要な役割を果たし、水溶性食物繊維はコレステロール値を下げ、不溶性食物繊維は便の老廃物を排出し、腸内を健康に保ちます。

水溶性食物繊維は、コレステロールを減らし、血糖値の上昇を抑える効果があり、オートミールやリンゴ、ニンジンなどに含まれています。

一方、不溶性食物繊維は、腸内の老廃物を吸着し、便を柔らかくして排便を促進し、便秘を防ぎ、腸内環境を整えるとともに、健康的な血圧維持にも貢献、食物繊維を多く含む食品としては、野菜、果物、豆類、全粒穀物などが挙げられます。

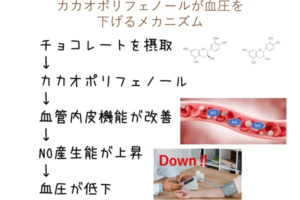

カカオポリフェノールの習慣を

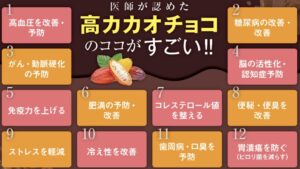

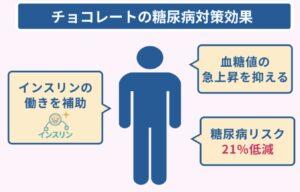

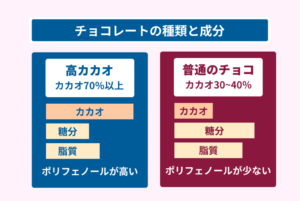

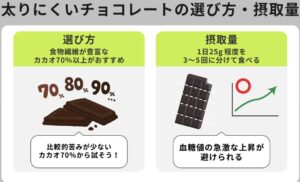

高カカオチョコレートは、カカオ含有量が70%以上のものを指し、健康に良いとされる成分が豊富に含まれ、特に糖尿病や脂質異常症の予防、さらには改善に効果的だとされています。

日常的に高カカオチョコレートを食前や食間に取り入れることで、血糖値や血圧の管理をサポートし、健康的な体作りを進めることが可能です。

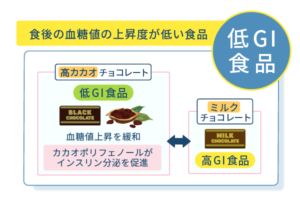

高カカオチョコレートの特徴は、糖分の量が少なく、カカオポリフェノールやエピカテキンが注目されており、血糖値の上昇を抑制し、血管の健康を守る働きがあります。

一般的なチョコレートと比べて、高カカオチョコレートは健康に良い影響を与える成分が多く含まれているため、健康維持や病気予防に役立ちます。

高カカオチョコレートには、糖尿病や脂質異常症、さらに糖尿病の予防・改善に役立つ成分が含まれています。

カカオに含まれるフラバノールやポリフェノールは、血糖値の上昇を抑制し、インスリンの分泌を助ける働きがあります。

このため、高カカオチョコレートを適切に摂取することによって、糖尿病や脂質異常症の予防や改善が期待でき、食後に食べることで、食後高血糖を緩やかに抑制し、血糖値の急激な上昇を防ぐ効果があります。

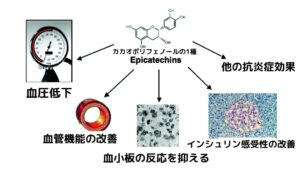

高カカオチョコレートに含まれるエピカテキンは、ポリフェノールの一種で、抗酸化作用が非常に強い成分で、血管を健康に保つために重要な役割を果たし、血管内皮細胞の機能を向上させる働きがあります。

この効果により、血圧を安定させ動脈硬化の予防にも、エピカテキンはインスリンの感受性を高め、血糖値のコントロールにも効果を発揮、エピカテキンを適量摂取することで、血管や血糖値の健康を守ることができます。

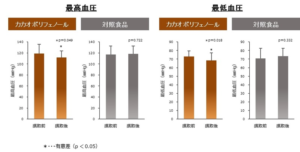

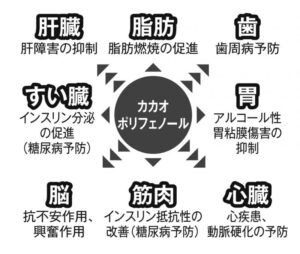

カカオポリフェノールは、カカオに豊富に含まれる天然の抗酸化物質、カカオポリフェノールには強力な抗酸化作用があり、細胞を守る働きがあります。

これにより、体内で発生する酸化ストレスを減らし、心血管疾患を予防し、カカオポリフェノールは、血圧を下げる効果、血管を拡張させる作用を持っています。

これにより、血流が改善され、全身の血圧が安定しやすくなります。さらに、カカオポリフェノールが脂肪の酸化を防ぐことにより、脂質異常症の予防にも寄与します。

高カカオチョコレートを1日25g程度、複数回に分けて食べることが推奨され、この方法は、血糖値の急激な上昇を防ぎつつ、カカオに含まれるポリフェノールやエピカテキンを効果的に摂取するために最適です。

食前や食間に少量ずつ食べることで、満腹感を得やすく過食を防ぎ、血糖値の急上昇を抑制し、血糖値のコントロールがしやすくなり、1回に食べる量を少なくすることで、カカオの良い成分を効率的に摂取できます。

イタリアで行われた実験では、高カカオチョコレートを摂取することによって、肝臓の働きが改善され、脂肪肝の数値が低下したという結果が報告されています。

高カカオチョコレートに含まれる成分が、肝臓での脂肪の蓄積を防ぎ、肝機能を改善することが確認され、高カカオチョコレートは肝臓を健康に保つためにも有効であることがわかりました。

高カカオチョコレートを日常的に取り入れることで、ストレスなく続けることができ、高カカオチョコレートを食生活に取り入れ、毎日の健康維持に役立てましょう。

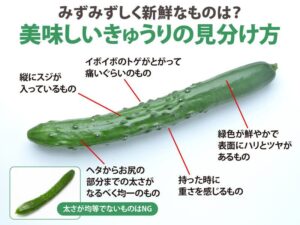

血圧対策にはきゅうりを食べる

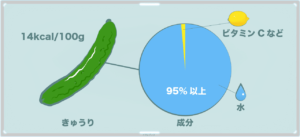

きゅうりは、私たちの食事に取り入れやすく、きゅうりの約95%は水分であり、低カロリーながら栄養が豊富で、体内の水分補給に役立ちます。

食事の前にきゅうりを食べる習慣は、食べ過ぎを防ぐために非常に効果的であり、さらに他にも多くの健康効果が期待できます。

きゅうりはその大部分が水分で構成されており、食物繊維と水分を一度に摂取できる優れた食材で水分が豊富なため、きゅうりは体をリフレッシュさせ、むくみの軽減にも効果があります。

また、食前にきゅうりを摂取することで、胃をある程度満たし、食事全体のカロリー摂取を抑えることができ、食事中の食べ過ぎを防ぐ役割を果たします。

最新の研究では、きゅうりにはホスホリパーゼという酵素が含まれ、体内で脂肪を燃焼させる効果を持ち、ダイエット効果が期待できます。

脂肪の代謝を促進するのですが、ホスホリパーゼは熱に弱いため、きゅうりは加熱せず、生で食べることで、効果を最大限に活かすことができます。

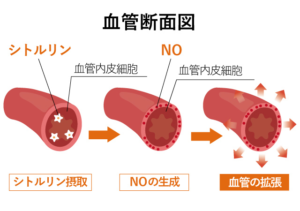

きゅうりは、カリウム、シトルリン、ピラジンといった健康に役立つ成分が豊富に含まれ、カリウムは、体内のナトリウム(塩分)を排出し、血圧を安定させる働きがあります。

シトルリンは血管を拡張させる作用があり、血行を良くし、ピラジンは血液の流れを改善し、体内の代謝を活発にします。

これらの成分が相まって、きゅうりは健康的な血圧の維持や、体の老廃物を排出するのを助けてくれます。

きゅうりをよく噛んで食べることで、満腹感を得やすくなり、食事中の過剰な摂取を抑えることができ、きゅうりは消化に時間がかかるため、早食いを防ぎ、食事全体の時間をゆっくりと楽しむことができます。

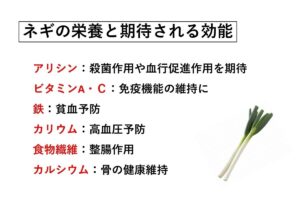

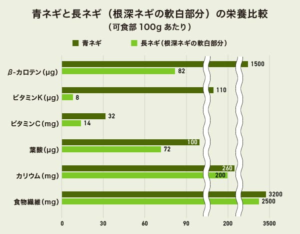

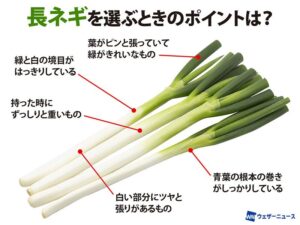

焼きネギを食べて血圧調整

長ネギは、古くから食文化に欠かせない野菜で、健康に良い効果が複数あり、焼いて食べることでその栄養素を効果的に活用することができます。

長ネギには、血圧を下げる働きがある成分イソアリシンが含まれ、日常的に取り入れることで、健康を維持する助けになり、焼き長ネギにする事で、熱によって変化する成分があり、その効果を最大限に引き出すことができます。

長ネギが含むスルフィドは、血液循環に良い影響を与えるとされ、血圧の上昇を抑制し、血管を拡張させることで、血流を改善する効果があり、焼き長ネギにして食べることで、このスルフィドが効果的に働き、血圧の安定に寄与することが期待できます。

スルフィドには抗血栓作用があり、血液の流れをスムーズに保つため、血栓の形成を防ぎ、心筋梗塞や脳卒中などの血管系疾患のリスクを減らすことができます。

長ネギにはフルクタンという食物繊維が含まれており、この成分は腸内環境を改善するだけでなく、血圧を下げる働きもあります。

フルクタンが腸内の善玉菌を増やすことで、腸内環境を整えるとともに、血圧を低下させる効果を持ち、腸内で作られる短鎖脂肪酸が血管をリラックス、血圧を安定させるため、長ネギを食べることで内臓から血圧の管理ができます。

さらに、長ネギにはコレステロール値を下げる効果もあります。長ネギに含まれる食物繊維や抗酸化物質が、血液中の悪玉コレステロール(LDL)の低下を促進します。

LDLコレステロールが多すぎると、血管内に脂肪が蓄積し、動脈硬化を引き起こす原因となりますが、長ネギを食べることでこれを防ぐことができます。

焼いた長ネギに含まれる成分が、コレステロールの排出を助け、心血管系の健康を保つために非常に効果的です。

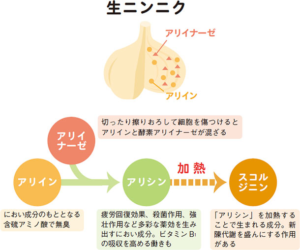

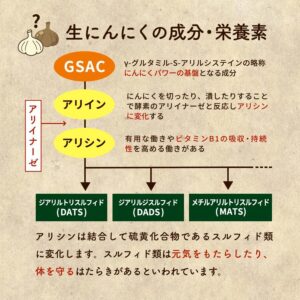

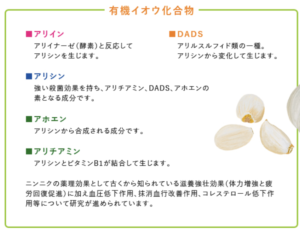

ニンニクを毎日1かけ食べる

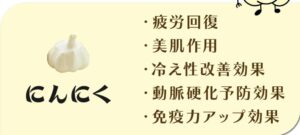

ニンニクは、古くから健康食材として親しまれており、さまざまな健康効果があることが知られています。

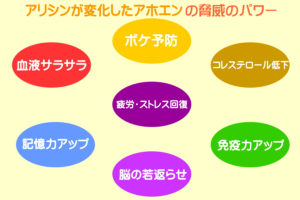

特に、ニンニクに含まれるアホエンという成分は、動脈硬化や脳卒中を予防する効果があり、血圧を安定させるために非常に役立ちます。

アホエンは、ニンニクをすりおろしたり、刻んだりすることで活性化され、その効果が最大限に引き出されます。

高血圧は、動脈硬化や脳卒中などのリスクを高める原因となるため、ニンニクを食事に取り入れることは、血圧を正常に保ち、心血管系の健康を守るために非常に有効です。

ニンニクに含まれるアホエンは、強力な抗酸化作用を持ち、血管を拡張させる働きがあり、血液の流れがスムーズになり血圧の上昇を抑えることができます。

アホエンは、ニンニクをすりおろすことで活性化し、体内に取り込まれた際に、血管をリラックスさせる効果を発揮します。

さらに、アホエンは血液中のコレステロールを低下させ、動脈の壁を保護するため、動脈硬化の進行を防ぐことができます。

動脈硬化は、血圧を上昇させる原因となるため、アホエンを摂取することで、高血圧を予防することが可能です。

また、ニンニクは、血液をサラサラに保ってくれ、血栓の予防にも役立ち、血栓は血管内で血液が固まり、血流を妨げることで、脳卒中や心筋梗塞を引き起こす原因となります。

アホエンは、血小板の凝集を抑制する作用があり、血栓の形成を防ぎます。これにより、脳卒中や心臓疾患などのリスクを低減させ、心血管系の健康を守ることができます

ニンニクを食前に取り入れることで、食事中に血圧が急激に上昇するのを防ぐことができ、サラダやドレッシングなどに加えることで手軽に摂取することができ、日常的に取り入れやすい食材です。

さらに、ニンニクは抗菌作用や免疫力向上作用もあるため、風邪やインフルエンザなどの予防にも効果を発揮します。

ニンニクは体全体の健康をサポートし、日々の生活で疲れにくくなるなど、生活の質を向上させることができます。

ニンニクを積極的に食事に取り入れることで、血圧の管理はもちろん、免疫力の強化や疲労回復など、全体的な健康維持に役立つ効果を得ることができます。

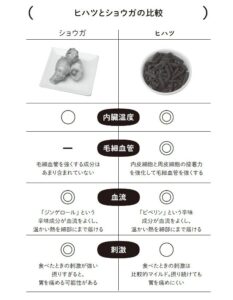

ヒハツで血流改善を

ヒハツは、インドネシアやマレーシアなどの熱帯地域で育つ植物で、その果実は「ペッパー」としても知られ、伝統的に薬草として利用されてきました。

最近では、ヒハツの健康効果が注目、特に血管を強くする効果があることが分かり、毛細血管を丈夫にし、血行を促進する成分が含まれ、毎日の食事に取り入れることで、血液の流れを改善し、全身の健康をサポートすることができます。

ヒハツは、「温め食材」として非常に優れた特性を持ち、体を内部から温め血行を促進し、冷え性や血行不良による体のだるさ、疲れを感じている人にとって、ヒハツは理想的な食材です。

寒い季節や体調が優れないときに取り入れることで、全身の血行が良くなり、体の中から温かさが感じられるようになります。

ヒハツは体温を上昇させ、血流をスムーズにし、体の隅々まで栄養や酸素が届けられるようになるため、日常生活の中で積極的に摂取することで健康が維持しやすくなります。

ヒハツは、免疫力を高め、寒さやストレスが原因で免疫力が低下しているときに、ヒハツを摂取することで免疫力を強化することができます。

また、体温が上昇することで血行が良くなり、体内の老廃物が効率よく排出されるため、だるさや疲れが取れやすくなり、体内でエネルギーを効率的に使えるようにし、体が持つ自然治癒力を引き出す役割も果たします。

これにより、慢性的な疲れを感じることが少なくなり、日々の活力が向上します。

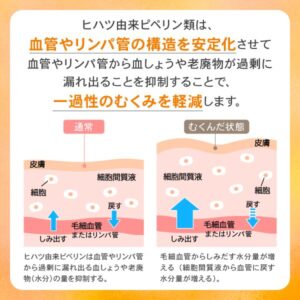

ヒハツに含まれるピぺリンという成分は、毛細血管を丈夫にする働きがあることで知られ、血管を拡張させ、血流を改善するため、血圧の安定にも役立ちます。

ペパリンは、毛細血管の壁を強化し、血管の健康を保ってくれ、血液の循環がスムーズになり、体全体に栄養が届きやすくなることで、健康を維持しやすくなります。

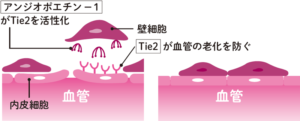

さらに、ヒハツにはTie2というタンパク質を活性化させる効果もあり、Tie2は、血管の形成や修復に関与し、血管内皮細胞の健康を保つために非常に重要な役割を果たします。

ヒハツを摂取することで、Tie2が活性化され、血管の構造が強化されるため、血管の老化を防ぎ、健康な血液循環を維持することができます。

Tie2の活性化は、特に毛細血管の健康に大きな影響を与えるため、ヒハツを定期的に摂取することで、血管全体の強化につながります。

トマトで血管の老化を防ぐ

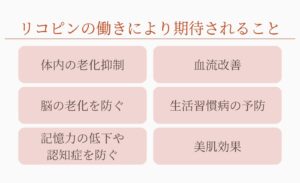

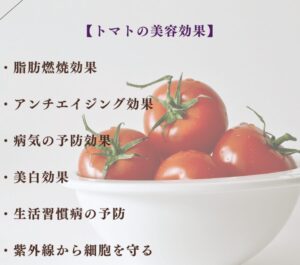

トマトは、血管の健康を保つために非常に効果的な食材として注目され、主成分であるリコピンは強力な抗酸化作用を持ち、血管を保護する働きがあります。

リコピンは血管内の活性酸素を除去し、血管内皮細胞を守ることで、血管の老化を防ぎ、血液の流れをスムーズに保ち、動脈硬化や高血圧などのリスクを減らすために、リコピンが重要な役割を果たしてくれます。

最近の研究で、トマトに含まれるエスクレオサイドAという成分が新たに注目されており、この成分は、血管内で悪玉コレステロール(LDL)が蓄積されるのを抑制する働きがあることがわかりました。

悪玉コレステロールが血管内に溜まると、動脈硬化を進行させ、血管が硬直し血圧が上昇する原因になるので、エスクレオサイドAを取り込み、血管を若々しく保つためにトマトを習慣化すると効果的になります。

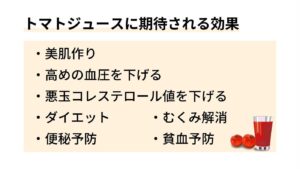

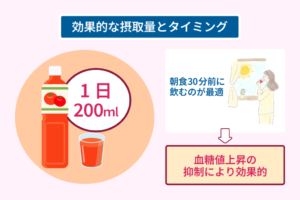

さらに、無塩のトマトジュースは、血管の健康だけでなく、美容にも良い影響を与えることがわかっています。

トマトジュースに含まれるリコピンは、紫外線による肌のダメージを抑え、シミやシワの予防に役立つとされています。

リコピンは肌のハリを保ち、老化を遅らせる働きがあり、血管だけでなく肌の若さも守ることができます。

無塩のトマトジュースは、余分な塩分を摂取せずにトマトの栄養を効率よく摂取できるため、健康維持に最適です。

このように、トマトを積極的に食事に取り入れることで、血管の老化を防ぎ、肌の健康を守ることができます。毎日の食事にトマトや無塩のトマトジュースを取り入れて、健康な血管と美しい肌を維持しましょう。

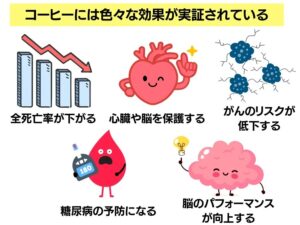

コーヒー習慣で血管改革

コーヒーは、ただの覚醒としての役割だけでなく、血管の健康にも多くの効果をもたらす飲み物、その主成分の一つであるクロロゲン酸は、腸内の悪玉菌を抑制する作用があります。

クロロゲン酸は、腸内フローラを改善し、腸内環境を整えることで、腸内での有害物質の吸収を防ぎ、血管に悪影響を与える炎症を軽減し、血管が若々しく保たれ、健康な状態を維持することが可能になります。

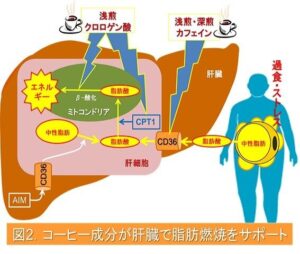

さらに、クロロゲン酸は、肝機能の低下を抑える効果もあり、肝臓は、体内の毒素を排出し、脂肪を代謝する役割を担っていますが、肝機能が低下すると血液中の脂肪濃度が上がり、動脈硬化や血圧上昇の原因になります。

コーヒーを摂取することで、肝機能が保護され、脂肪の燃焼が促進されるため、血液がサラサラに保たれ、肝臓と血管の健康を守ることができます。

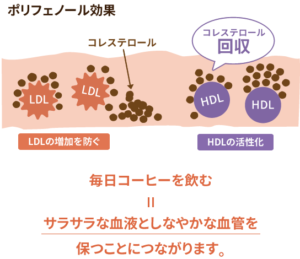

また、コーヒーに含まれるポリフェノールは、血管の内皮細胞を保護し、血管の柔軟性を保つ役割を果たします。

血管がしなやかで柔軟であることは、血圧の安定に重要であり、動脈硬化の進行を防ぐためにも必要不可欠です。コーヒーに含まれるポリフェノールは、これらの機能をサポートし、健康な血管を維持する助けとなります。

コーヒーに含まれるポリフェノールは、緑茶やトマトジュースに比べても非常に豊富で、コーヒーを飲むことで、抗酸化作用をより多く摂取することができます。

抗酸化作用は、血管内で発生する酸化ストレスを減少させ、血管の老化を防ぐために非常に重要です。

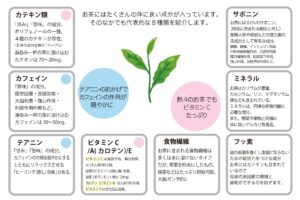

緑茶のカテキンで血管の老化を防ぐ

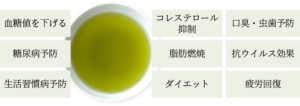

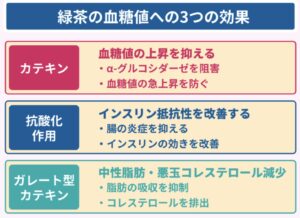

緑茶は、血圧を下げる効果があると注目され、その健康効果の一つに、緑茶に含まれるサポニンが血圧を下げる働きがあることが挙げられます。

サポニンは、植物に含まれる天然の成分で、血液中のコレステロールを減らし、血圧の上昇を防ぎ、緑茶を定期的に飲むことにより、サポニンの効果が働き、血圧のコントロールをサポートすることができます。

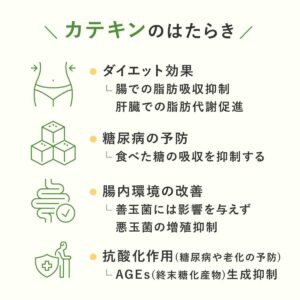

さらに、緑茶に含まれるカテキンには強力な抗酸化作用があり、血管内での酸化ストレスを減少させることで、血管を守る働きがあります。

酸化ストレスは、血管の老化を促進させ、動脈硬化や高血圧を引き起こすのですが、カテキンの抗酸化作用は、血管を若々しく保ち血圧の安定に寄与し、カテキンは、体内で活性酸素を除去し、血管を健康に保ちます。

カテキンの効果には、糖質吸収の抑制や血糖値の上昇を抑える働きもあり、糖質を摂取すると、血糖値が急激に上昇し、その後インスリンが分泌されて血糖値を下げますが、このプロセスで血圧も影響を受けることがあります。

カテキンは、糖質の吸収を抑制し、血糖値の急激な上昇を防ぐため、血圧への負担を軽減し、血糖値が安定することで、血圧の急激な変動を防ぎ血圧を安定させることができます。

また、カテキンは肥満防止にも効果をもたらし、肥満は血圧を上昇させる大きな要因の一つです。

カテキンは脂肪の燃焼を促進し体重の増加を抑制、肥満が原因で血圧が上昇するのを抑えることができ、健康な体重を維持と血圧の管理に役立ちます。

緑茶を定期的に摂取することで、カテキンが脂肪燃焼を助け、肥満を予防し、血圧の上昇を抑制することが期待できます。

このように、緑茶は血圧を下げるために非常に効果的な飲み物であり、サポニンやカテキンがそれぞれ異なる方法で血圧の安定をサポートします。

緑茶を日常的に飲むことで、血管の健康を保ち、血圧の上昇を予防することができるため、健康維持に役立つ飲み物として積極的に取り入れることをおすすめします。

プチ習慣で血圧を上げない

血圧を安定させるためには、大きな変化を加えることなく、日常生活に取り入れやすい小さな習慣が効果的です。

プチ習慣は、無理なく血圧を上げないようにサポートし、健康な生活を続けるための強力な武器となります。

食事にちょっとした工夫を毎日の生活に取り入れることで、血圧の上昇を防ぎ、安定させることがでるので、簡単に実践できるプチ習慣で血圧を改善していきましょう。

深呼吸でストレスケア

ストレスを感じた時には深呼吸をすることで、リラックスし自律神経を整えることができます。

深呼吸は副交感神経を優位にし、心拍数や血圧の上昇を抑える効果があり、軽い運動やバランスの取れた食事も血圧管理に有効です。

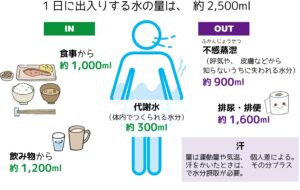

毎日水分補給を忘れない

体内の水分量が足りないと、血液が濃くなり、血圧が上昇しやすくなるので、1日1.5リットルの水を飲むことで、血液の流れがスムーズになり、血圧の安定に寄与します。

食事の前や間に少しずつ水を飲むことで、体内の水分が均等に補われ、心臓や血管への負担を軽減するので、毎日の水分補給を習慣化しましょう。

食後にりんごかブドウを

食後にりんごやぶどうを食べることは、血圧を安定させるために重要になり、りんごにはカリウムが豊富に含まれ、ナトリウムを排出し血圧を下げる働きがあります。

一方、ぶどうには強力な抗酸化作用を持つポリフェノールが多く含まれており、血管を保護し、血圧の上昇を抑制、これらのフルーツは食後の血糖値の急上昇を防ぎ、血圧を健やかに保つための良い選択です。

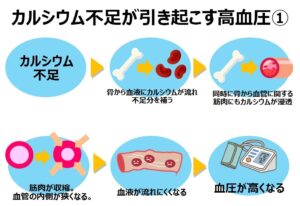

カルシウムも血圧に働く

カルシウムは骨の主成分であり、体にとって非常に重要なミネラル、カルシウムが不足すると、体は骨からカルシウムを補おうとし、これが血管を収縮させる原因になります。

血管が収縮すると血圧が上昇し、長期的には高血圧のリスクを高めてしまい、適切なカルシウムの摂取は、血管を健康に保ち、血圧を安定させるために欠かせません。

乳製品や葉物野菜など、カルシウムを豊富に含む食品を積極的に摂取することが血圧管理には重要です。

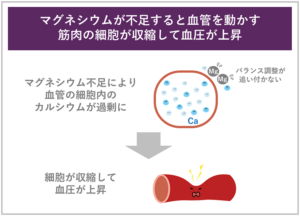

マグネシウム不足にも注意

マグネシウムは動脈を拡げる働きがあり、血流をスムーズに保つためのミネラル、マグネシウムが不足すると、血管が収縮し、血圧が上昇する原因になります。

また、不足するとインスリンの分泌が悪くなり、血糖値のコントロールが難しくなることもあります。

これにより、糖尿病のリスクが高まり、血圧への影響も悪化するので、マグネシウムを豊富に含む食品(ナッツ、豆類、緑葉野菜など)を積極的に摂取し、不足を防ぐことが健康管理に重要です。

黒豆茶でカリウム補給

黒豆茶は、カリウムとマグネシウムを豊富に含んでおり、血圧を安定させるために非常に効果的です。

カリウムはナトリウムを排出し、血圧を下げる働きがあり、マグネシウムは動脈を拡げ、血流をスムーズに保つ作用があります。

さらに、黒豆茶は抗酸化作用もあり、毎日飲むことで、自然に血圧を管理し、心血管系の健康をサポート、温かい黒豆茶を日常的に取り入れることは、健康維持に役立ちます。

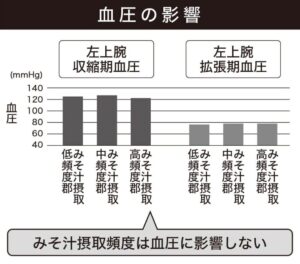

味噌で発酵の力を摂る

味噌の塩分は、一般的な塩とは異なり、血圧を上げにくいとされています。

発酵過程で生成される成分が、ナトリウムの吸収を抑える働きをするため、味噌に含まれる塩分の影響は穏やかなのです。

さらに、毎日の味噌汁は、血圧を正常に保つために役立ち、脳梗塞の予防にも繋がり、発酵食品である味噌は、腸内環境を整え、血管を守る成分も含んでおり、健康維持に効果的な食事の一部です。

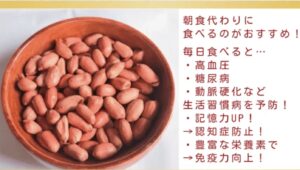

皮付きピーナッツをおやつに

皮付きピーナッツを1日20粒ほど食べることは、高血圧の予防や老化防止に効果的です。

ピーナッツの皮には強力な抗酸化作用を持つポリフェノールが豊富に含まれており、これが血管を守り、血圧を安定させる働きをします。

抗酸化作用は、体内で発生する活性酸素を除去し、細胞の老化を防ぐため、肌の健康や体全体の若々しさを維持することにも貢献します。

皮付きピーナッツは手軽に摂取できる健康食品として、毎日の食事に取り入れることをおすすめします。

キャベツで主食を置き換え

キャベツは、低カロリーで栄養豊富な食材で、主食を置き換えるのに最適で、キャベツに含まれる「キャベジン」は、胃をケアし、消化を助けるため、食後の胃の負担を軽減します。

また、キャベツの食物繊維は満腹感を与え、食べ過ぎを防ぐ効果があります。

主食をキャベツに置き換えることで、高血圧や糖尿病の予防にもつながり、低カロリーでありながら栄養が豊富なので、ダイエット中の食事や健康的な食事にも役立つキャベツを積極的に取り入れましょう。

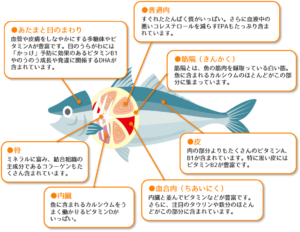

魚介類で血圧改善

イカやタコ、貝などの魚介類は、コレステロールを下げる効果があり、血圧の低下にも寄与します。

これらの食品に含まれるタウリンには、血圧を正常に保つ働きがあり、タウリンは血管を広げる作用があり、血流を改善することで、血圧の上昇を抑えるのに役立ちます。

魚介類は低脂肪で高タンパク、栄養価が高いため、健康的な血圧管理をサポートする食材として、積極的に食事に取り入れることが推奨されます。

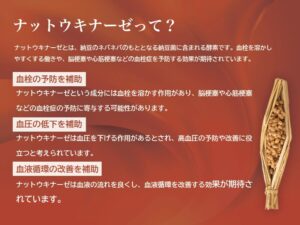

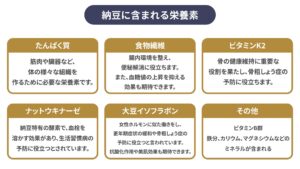

納豆にはお酢をプラス

納豆に含まれるナットウキナーゼは、血栓を溶かし、血液をサラサラに保つ効果があります。

この成分は血管内の血栓を分解し、血流を改善するため、心臓病や脳卒中のリスクを減らすことができ、納豆にお酢を加えることで、さらに血液がサラサラになり、血圧の安定にも寄与します。

お酢は血糖値の上昇を抑え、血液循環を助けるため、納豆と一緒に摂取することで、より効果的に血液の健康を守ることができます。

食物繊維で日々血圧調整

食物繊維は、血圧改善に大きな働きをしてくれ、水溶性と不溶性の2種類があり、どちらも血圧に良い影響を与えます。

水溶性食物繊維は血中のコレステロールや糖分を吸着し、余分な脂質や糖分を体外に排出し、血液の流れがスムーズになり血圧が安定します。

不溶性食物繊維は腸内で水分を吸収し、便のかさを増して便通を促進するため、腸内環境を整え、血圧の管理をサポート、食物繊維を豊富に含む食品を積極的に取り入れることで、健康的な血圧を維持しましょう。

貝の味噌汁が血圧に有効

貝に含まれるカルシウムは血圧を下げる効果がありますが、単体では吸収されづらいことがあります。

しかし、貝を味噌汁に入れることで、味噌に含まれる成分がカルシウムの吸収を助け、効率よく体に取り込むことができます。

カルシウムは血管を健康に保ち、血圧の上昇を防ぐため、貝を加えた味噌汁は血圧管理に非常に有効です。

さらに、味噌の発酵成分が腸内環境を整え、血圧をサポートする役割も果たします。貝の味噌汁を日常的に取り入れることで、血圧を安定させることができます。

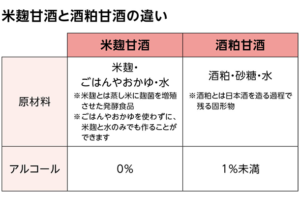

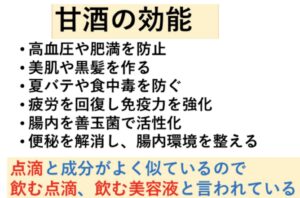

甘酒を取り入れて血圧改革

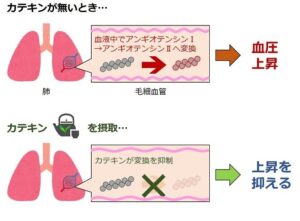

甘酒は「飲む点滴」とも呼ばれる栄養豊富な飲み物で、特に米麹甘酒に含まれるアミノ酸が血圧を上げる酵素を抑制する働きがあります。

米麹甘酒に含まれるアミノ酸やポリフェノールは、血圧を上げる原因となるアンジオテンシンⅡの生成を抑え、血管をリラックスさせる効果があります。

これにより、血圧が安定し、降圧剤のような作用を持つ飲み物としても知られており、甘酒は、日常的に取り入れることで、血圧管理や健康維持に役立つ自然な飲み物です。

まとめ:小さな習慣で大きく血圧改善を

高血圧の放置は怖いけど

しっかりと食事で対策ね

放置をせずに食事に変化を

対策の早さが血圧の変えていきます

本日は、血圧を劇的に変えていく 生活習慣でできる血圧コントロールの話を解説していきました。

・高血圧のリスクを把握していく

・食事習慣で血圧を下げて不調知らず

・普段の食事に加えて血圧改善

高血圧は現代社会で多くの人々が抱える健康問題であり、放置すると心臓病や脳卒中など深刻な疾患の原因となります。

しかし、薬に頼らずとも、日常的な食習慣や生活習慣を見直すことで、血圧を改善することができるのです。

血圧を下げるために重要なのは、適切な栄養素の摂取になり、カリウムやマグネシウムは、血圧を安定させるために不可欠な成分です。

血圧改善には毎日の積み重ねが大切、食事や運動、生活習慣を少しずつ見直し、無理なく健康的な習慣を取り入れることで、血圧を安定させ、病気のリスクを減らすことができ、日々の生活で意識的に血圧を下げる方法を実践し、長期的に健康を維持しましょう。

減塩に加えて血圧対策食材で

血圧を気にせず食事を楽しみましょう

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

15-終

コメント