こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、免疫力を高める免疫のことを知り 病気知らずの体つくりの話になります。

最近はちょっと寒くなると

風邪をひきやすくなってしまったわ

寒くなると風邪をひきやすく

免疫力が低下しているサインかも

免疫力の低下になるのかしら

年々病気になりやすくなるわね

年々免疫力は低下していきますが

しっかりと対策で防ぎましょう

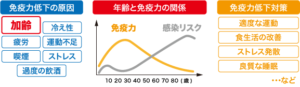

最近なんだか疲れやすい、風邪をひきやすい、治るのに時間がかかる、そんな体の変化は年齢そのものではなく、「免疫力の低下」が関係していることが多いのです。

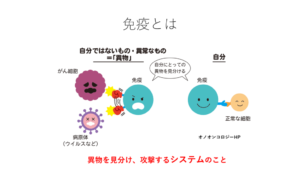

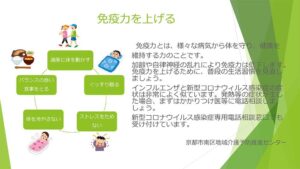

免疫力とは、体に侵入するウイルスや細菌から身を守るための防御機能のことで、体の中で発生する異常な細胞を排除する力も担っています。

つまり、免疫力が落ちると、風邪を引きやすくなったり、傷や病気の治りが遅くなったり、がんや生活習慣病のリスクも高まってしまうのです。

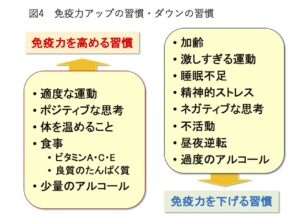

しかし、免疫力は年齢に関係なく、日々の食事、睡眠、運動、そして心の持ち方といった「生活習慣」を整えることで、免疫の力は確実に蘇るので改善をしていきましょう。

・まず免疫のことを知ろう

・免疫にもいろいろな種類がある

・免疫力が下がる日常習慣

免疫力が高いことで病気知らずの

体つくりや不調の原因を取り除けます

免疫の事をまずは知ろう

私たちの体には、外からのウイルスや細菌、体の中で発生する異常な細胞から自分を守る「免疫」という力が備わっています。

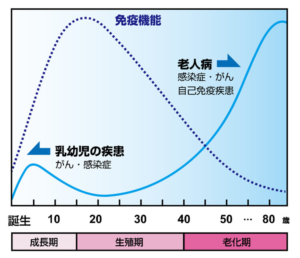

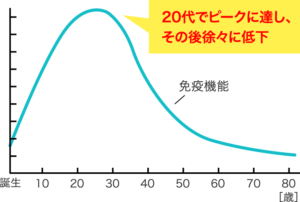

風邪をひいても自然と治るのは、免疫がしっかり働いているサイン、けれど年齢とともに、この免疫力は少しずつ低下していきます。

「風邪をひきやすい」「疲れがとれにくい」と感じるようになったら、免疫力が落ちている前兆かもしれません。

まずは、この体を守る大切なしくみ=免疫について、やさしく学んでいきましょう。

免疫力とはどのようなもの?

免疫力とは、ウイルスや細菌などの異物から体を守る防御の力のことです。

私たちの体には、生まれつき「免疫」というシステムが備わっており、毎日、目に見えない微生物の侵入を監視し、排除しようと働いています。

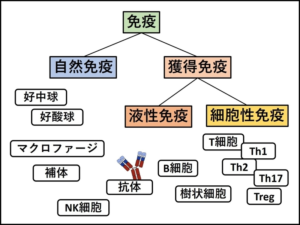

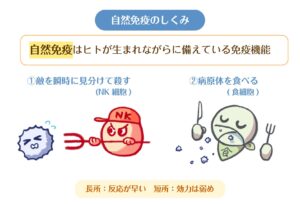

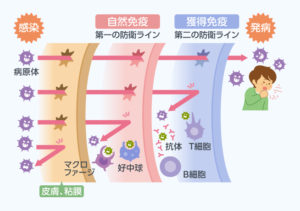

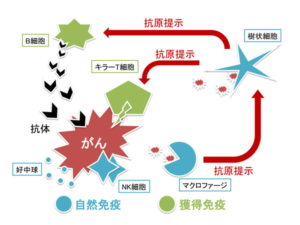

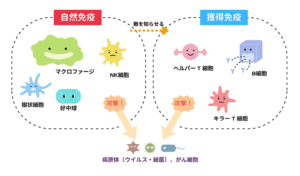

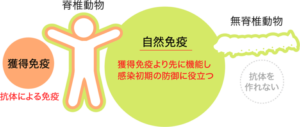

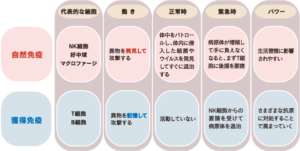

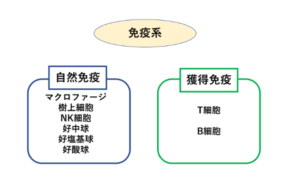

この免疫には大きく分けて2つの仕組みがあり、一つは「自然免疫」と呼ばれるもので、体に異物が入ってきたときに、まず先に反応してくれる防御システムです。

体内の“警備員”のような役割で、ウイルスや細菌を見つけるとすぐに攻撃を開始します。

もう一つが「獲得免疫」で、こちらは一度出会った敵(病原菌など)を記憶して、次に同じものが侵入してきたとき、より素早く、効率的に退治するシステムです。

いわば“体の中の学習能力”とも言えるもので、ワクチンもこの仕組みを利用しています。

病気になるとは、こうした免疫の力をかいくぐって病原菌などの微生物が体内に入り、増殖してしまった状態のこと。

反対に、免疫がしっかり働いていれば、病原菌が侵入しても発病せずに済むこともあるのです。

外部からの脅威を日々戦う

私たちの体は、病気の原因となるウイルスや細菌(病原菌)が侵入しないように、いくつもの防御のしくみを備えています。

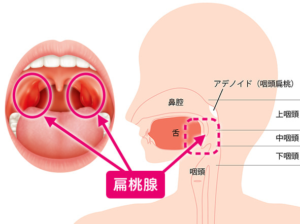

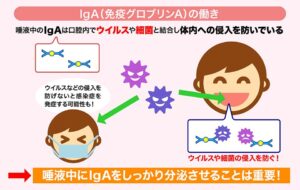

まず最初の防波堤となるのが口や鼻になり、外から入ってくる空気や食べ物には、たくさんの異物や細菌が含まれていますが、これらを防ぐために粘膜や唾液が働いています。

鼻の中には細かい毛(繊毛)があり、空気中のゴミや細菌をキャッチして体の奥に入らないようにし、異物をくっつけて外へ追い出そうとします。

口の中でも、唾液がとても重要な役割を果たし、唾液には殺菌作用や抗菌作用を持つ成分が含まれており、口に入った細菌を退治してくれるのです。

たとえば、リゾチームやラクトフェリンという物質は、細菌の働きを抑える力があります。

さらに、喉の奥には免疫の関所ともいえる「扁桃(へんとう)」があり、ここではリンパ球が病原菌を見張っていて、侵入してきた敵を感知するとすぐに攻撃を始めます。

このように、体は私たちが気づかないところで常にパトロールし、外敵の侵入を食い止めようと働いてくれますが、まずは「入れない」「広げさせない」ことが免疫の第一の役割なのです。

自然免疫とは?

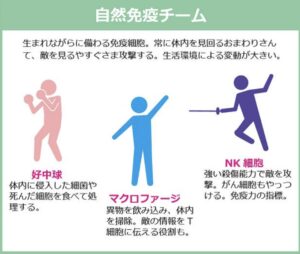

私たちの体には、外から病原菌やウイルスが入ってきたとき、真っ先に対応する「自然免疫」と呼ばれる仕組みを持っています。

これは生まれつき備わっている防御機能で、体の中を常にパトロールして異物を見つけると、すぐに攻撃を始めます。

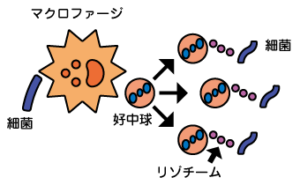

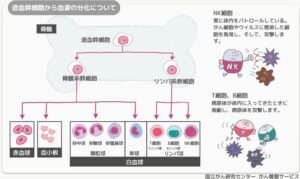

自然免疫の中心となるのが、マクロファージ、好中球、NK細胞という3つの免疫細胞。

まずマクロファージは、「体の掃除屋」とも呼ばれる存在で、細菌やウイルスなどの異物を見つけると、すぐに飲み込んで分解をはじめ。

侵入者がいたことを他の免疫細胞に知らせる「情報伝達係」としての役割も担っています。

次に好中球は、白血球の中で最も数が多く、細菌感染の最前線で戦い、炎症が起きている部分に素早く集まり、侵入してきた細菌などを次々と食べて排除をしていきます。

出血や化膿などのときに見られる膿(うみ)は、戦い終えた好中球の残骸なのです。

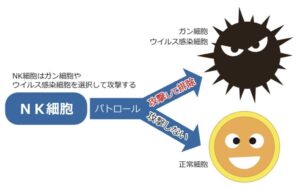

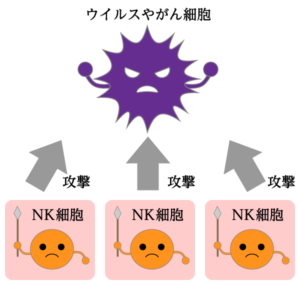

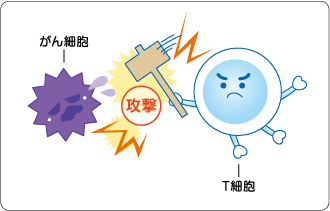

最後にNK細胞(ナチュラルキラー細胞)は、ウイルスに感染した細胞やがん細胞など、体内の異常をいち早く見つけて破壊する力を持ち、名前の通り、「自然に標的を見つけて排除する」頼もしい存在です。

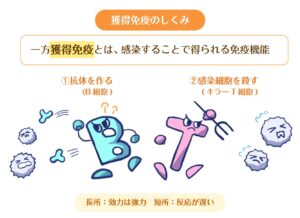

獲得免疫とは??

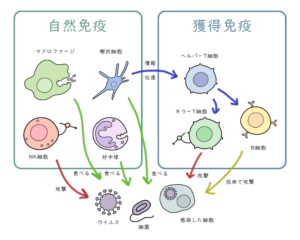

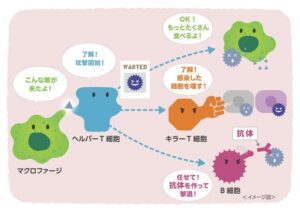

体に侵入した異物をまず迎え撃つのが自然免疫ですが、それだけでは対応しきれない場合、次に出動するのが「獲得免疫」です。

獲得免疫は、生まれつき備わっている自然免疫と違って、病原菌などに感染した後に「後天的に学んで身につける」防御システムで、体の中にある“記憶力のある免疫部隊”とも言える存在です。

獲得免疫は、自然免疫で排除できなかった病原菌をピンポイントで見分け、より強力に排除する最終防衛ライン。

そしてこの仕組みに関わるのが、「ヘルパーT細胞」「キラーT細胞」「B細胞」といった特殊な免疫細胞たちになります。

まず「ヘルパーT細胞」は、指令を出す“司令塔”のような存在で、異物が侵入したことをキャッチすると、他の免疫細胞に「敵が入ってきたぞ!」と命令を出し、全体の免疫反応を活性化させます。

次に「キラーT細胞」は、名前の通り、ウイルスに感染した細胞やがん細胞などを直接攻撃して排除し、感染した細胞を見つけると、その細胞ごと破壊することで、病原体の拡散を防ぐのです。

そして「B細胞」は抗体をつくる専門家で、敵の特徴を記憶し、その病原体にピッタリ合う“抗体”というタンパク質を作り出して戦います。

一度抗体を作ると、同じ病原体が再び侵入してきたときに、素早く効率的に対処できます。

このように獲得免疫は、敵の情報を覚えて次に備える「学習と記憶」の力を持っており、ワクチンもこの仕組みを利用しています。

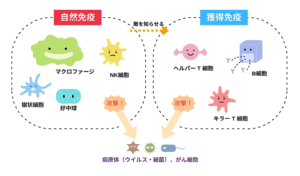

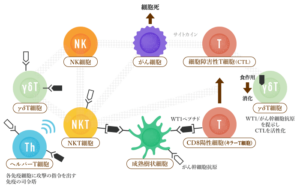

自然免疫と獲得免疫細胞は強力する

自然免疫と獲得免疫は、それぞれが独立して働くわけではなく、お互いに連携しながら体を守ってくれます。

まず、異物が侵入すると自然免疫が真っ先に対応し、病原菌を攻撃すると同時に、その情報を獲得免疫に伝えます。

たとえば、マクロファージが病原体の特徴をヘルパーT細胞に伝えることで、キラーT細胞やB細胞が的確に動き出すのです。

自然免疫が敵の“発見と通報”を担い、獲得免疫が“分析と反撃”を担当することで、無駄なく強力な防御が可能になります。

この連携がうまくいくことで、私たちの体は感染症やがんなど、さまざまな病気から守られているのです。

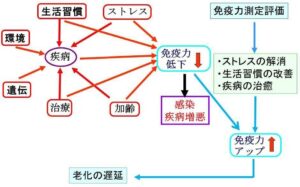

免疫力を上げるために大切なこと

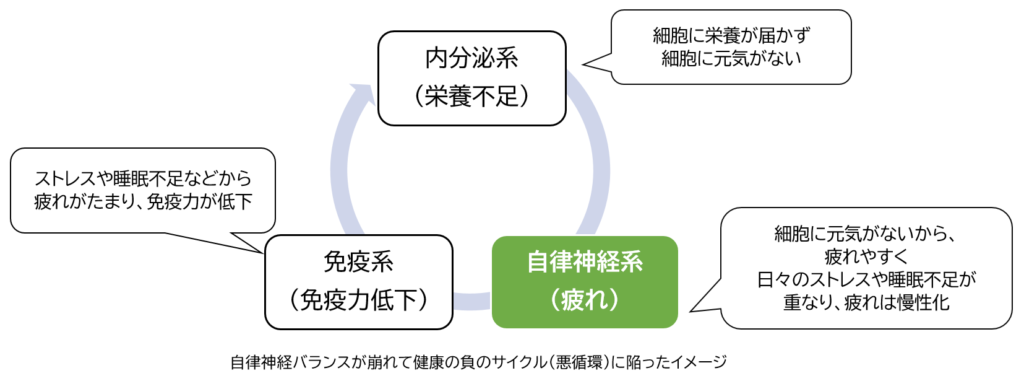

免疫力を自力で高めるために大切なのは、「腸内環境を整えること」「自律神経のバランスを保つこと」「基礎代謝を上げること」の3つです。

これらはすべて密接に関わっており、どれか1つが乱れると免疫の働きも低下してしまうのです。

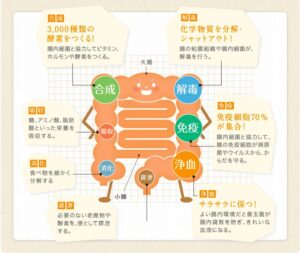

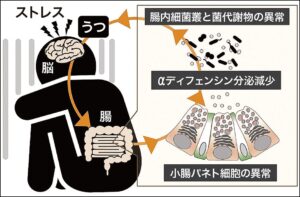

たとえば腸は、免疫細胞の約7割が集まる重要な場所で、腸内環境が整えば自然と免疫も活性化します。

また、自律神経が乱れると免疫細胞の働きも低下するため、ストレスを減らす生活を送り、基礎代謝を高めることは、体温を保ち免疫細胞が働きやすい環境をつくります。

この3つは特別なことをしなくても、毎日の食事や運動、睡眠など生活習慣を見直すことで、しっかりと整えることができます。

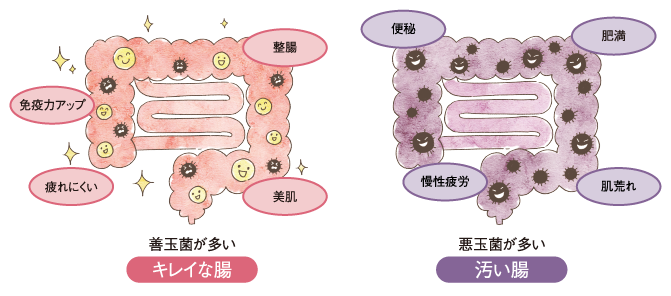

腸内環境を整えて免疫アップ

免疫力を高めるうえで最も重要な器官のひとつが「腸」になり、実は体の中にある免疫細胞のうち、約7割が腸に集中し、まさに「免疫の要」とも言える存在です。

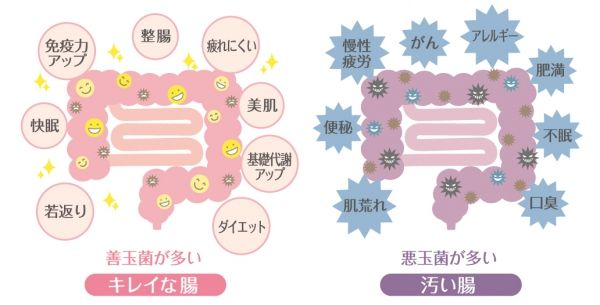

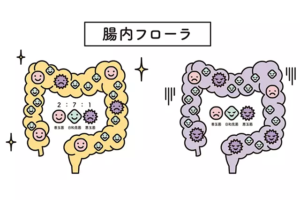

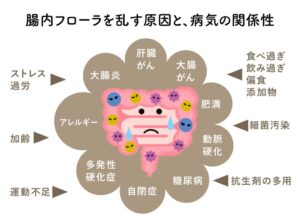

腸内には無数の腸内細菌が棲んでおり、体に良い働きをする「善玉菌」、悪さをする「悪玉菌」、そして体調によってどちらにも傾く「日和見菌」が存在します。

これらの菌のバランスが健康を大きく左右し、善玉菌が優勢な状態では、免疫細胞の働きが活発になり、病気にかかりにくい体をつくることができるのです。

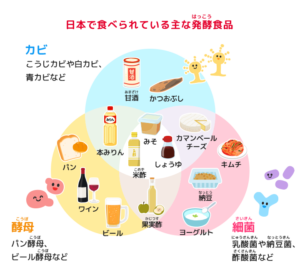

善玉菌を増加するには、善玉菌そのものを含む食品を食べること、ヨーグルト、ぬか漬け、味噌、キムチなどの発酵食品が、その代表になります。

そして、善玉菌の“エサ”になる食品を取り込んでいき、食物繊維やオリゴ糖、野菜や果物、豆類、海藻などに多く含まれているので、積極的に食べていきましょう。

免疫力と自律神経の関係

私たちの体には、意識しなくても心臓を動かしたり、呼吸をしたり、体温を調整したりする「自律神経」というシステムが備わっています。

この自律神経は、昼も夜も休まず、24時間体のあらゆる機能をコントロールし、この自律神経の働きが、免疫力とも密接につながっているのです。

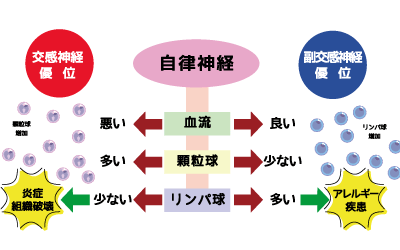

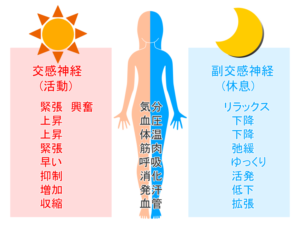

自律神経には「交感神経」と「副交感神経」という2つの神経があり、交感神経は、日中の活動時や緊張しているときに優位に働き、血圧や心拍数を上げて体を動かす準備をします。

その反面、副交感神経は夜間やリラックスしているときに働き、胃腸の働きを整えたり、体を休ませたりする役割を持っているのです。

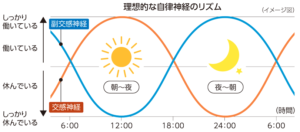

健康な状態では、この交感神経と副交感神経がバランスよく切り替わることで、体内のさまざまな機能が安定するのですが、ストレスや不規則な生活、睡眠不足、過労などが続くと、このバランスが乱れてしまうのです。

たとえば、交感神経ばかりが過剰に働くと、常に緊張状態になり、血流が悪くなったり、内臓の働きが低下、逆に、副交感神経ばかりが優位だと、体がだるく感じたり、やる気が出なかったりします。

そして、この自律神経の乱れは、免疫力の低下につながり、交感神経が過剰に働くと、免疫細胞の働きが鈍くなり、外敵に対する反応が遅くなります。

逆に副交感神経がしっかり働くと、体がリラックスし、リンパ球の数が増えて免疫が活性化、免疫力を高めるには、自律神経のバランスを整えることがとても大切になるのです。

自律神経を整えるには、まずは規則正しい生活を心がけることが基本となり、朝起きたら日光を浴びる。

夜はスマホを見過ぎず早めに寝る、深呼吸や軽い運動を取り入れる、ストレスをため込まない、こうしたシンプルな習慣の積み重ねが、自律神経を整え、結果的に免疫力アップにつながっていきます。

基礎代謝と免疫力の関係性

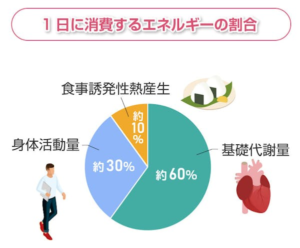

基礎代謝は、私たちがじっとしているときでも、呼吸や心臓の動き、体温の維持、内臓の働きなど、生きていくために必要なエネルギーのことを指します。

つまり、何もしなくても体が消費しているエネルギーで、1日の消費エネルギーの約6割を占めています。

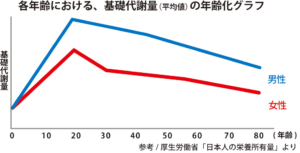

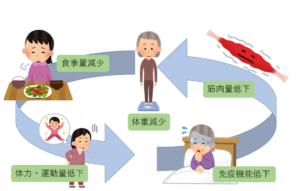

この基礎代謝は、若い頃には高く、年齢を重ねるごとに徐々に低下していき、筋肉量の減少や活動量の低下が影響し、50代以降は基礎代謝が大きく落ちやすくなります。

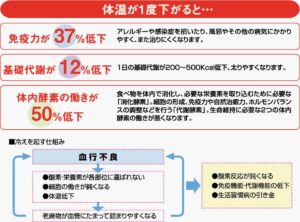

すると体温が下がりやすく、血流も悪くなり、基礎代謝の低下は、免疫力の低下にもつながっています。

体温が低くなると免疫細胞の働きが鈍くなり、ウイルスや細菌への反応が遅れるため、風邪をひきやすくなったり、病気にかかりやすくなったりするのです。

免疫力がしっかり働くためには、体の内部が一定の温度とエネルギー状態を保っていることが大切になってきます。

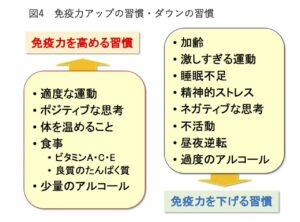

免疫力を下げる原因を減らそう

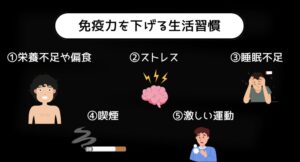

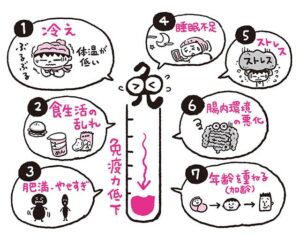

免疫力を高めることは、健康を維持するうえでとても重要ですが、それと同じくらい「免疫力を下げる原因を取り除くこと」が重要になります。

年齢を重ねると自然に免疫機能は低下しますが、日々の生活習慣によっても大きく影響を受け、加齢、偏った食事、ストレス、不規則な生活、薬の飲み過ぎ、それらを減らしていくことが免疫力アップの近道。

1つ目の要因である「加齢」、人は加齢に伴い、免疫細胞の数や働きが徐々に低下し、特にウイルスやがん細胞に対応する力が弱体化

これは避けられない自然の流れですが、食事や運動、睡眠を見直すことで、免疫力の低下を緩やかにし、元気な体を長く保つことができるのです。

2つ目は「偏った食事」、野菜や果物、発酵食品、たんぱく質など、免疫細胞の材料になる栄養素が不足すると、免疫システム全体の働きが鈍ってしまいます。

特に、糖分や脂肪のとりすぎは腸内環境を悪化させ、腸に多く集まる免疫細胞の働きまで低下するので、バランスの取れた食事が、免疫力を内側から支えてくれるのです。

3つ目の「ストレス」、強いストレスや不安が続くと、自律神経が乱れ、交感神経が過剰に働きやすくなり、体が常に緊張状態を起こし、免疫細胞の数や働きが低下します。

さらに、ストレスにより分泌されるホルモン(コルチゾール)も、免疫の働きを抑えてしまうため、心のケアも非常に重要です。

4つ目は「不規則な生活」、夜更かしや寝不足、朝食抜き、食事の時間がバラバラになるなどの生活リズムの乱れは、自律神経やホルモンバランスを乱し、免疫機能を低下させるのです。

深刻な睡眠不足は、免疫細胞の修復と増殖の妨げとなり、毎日決まった時間に寝起きすることが、免疫力の土台になります

最後の5つ目は「薬の飲み過ぎ」、とくに抗生物質や鎮痛剤を必要以上に使い続けると、腸内細菌のバランスが崩れ、善玉菌が減少してしまうことがあります。

腸内環境が悪化すれば、それにともなって免疫力も下がってしまいます。薬は必要なときに、医師の指示に従って使用をしていきましょう。

免疫力を上げる生活習慣を

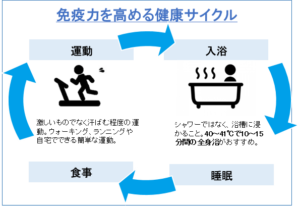

免疫力は、特別な薬やサプリに頼らずとも、日々の生活の中で自然と高めることができます。

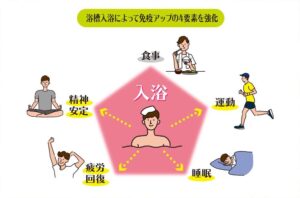

重要なのは「食事」「睡眠」「運動」「心の安定」の4つの柱を整えていき、年齢を重ねても、毎日の積み重ねが体の内側から免疫力を底上げしてくれます。

今日から無理なく始められる生活習慣の工夫やコツをご紹介、元気な毎日を送り、病気知らずの体をつくっていきましょう。

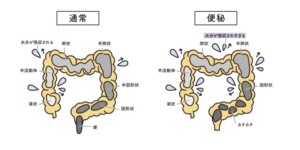

便秘は免疫力を大きく低下させる

便秘は年齢や性別に関係なく、多くの人が悩む身近な不調のひとつになり、原因は加齢による腸の動きの低下だけでなく、食物繊維の不足、運動不足、ストレス、そして不規則な生活習慣など、さまざまな要因が重なって起るのです。

高齢になると腸の動きが鈍くなりやすく、便秘が慢性化しやすくなってしまいます。

一見、便秘は「お腹が張る」「スッキリしない」といった不快感だけの問題のように思われがちですが、実は免疫力にも深く関係

なぜなら、腸には体内の免疫細胞の約7割が集まっており、腸内環境が悪化すると、免疫細胞の働きも鈍ってしまうからです。

便が長く腸内にとどまることで、悪玉菌が増殖し、有害なガスや物質が発生し、腸内環境をさらに悪化、免疫の要である腸の働きを低下させてしまうのです。

その結果、風邪をひきやすくなったり、体調を崩しやすくなったりと、全身の不調にもつながってしまいます。

便秘は放っておくと慢性化し、改善しにくくなることもあるので、早めの対策が必要となり、食物繊維や水分を取り込み、軽い運動や腸もみ、ストレスケアなどを意識することで、腸が整い、免疫力も自然と回復していきましょう。

薬よりも根本にある原因の解決

免疫力とは、ウイルスや病原菌と戦い、病気から体を守ってくれる大切な防御力です。

それだけでなく、私たちの体内で日々発生しているがん細胞の芽を見つけて排除する働きも担い、免疫がしっかり機能していれば、体は自ら病気に対抗できるのです。

しかし、何らかの理由で免疫力が下がってしまうと、風邪をひきやすくなったり、体のだるさや回復の遅れ、さらには病気のリスクが高まったりします。

そのとき、多くの人がすぐに薬に頼ってしまいがちですが、薬はあくまで対症療法であり、一時的なサポートにすぎません。

もちろん、必要な場面で薬を使うことは重要ですが、それだけに頼っていては根本的な解決にはなりません。

本当に大切なのは、「なぜ免疫力が落ちてしまったのか」という原因を見つけて解決することが優先になってきます。

たとえば、食事の偏り、ストレスの蓄積、睡眠不足、運動不足など、生活習慣の乱れが免疫力を弱らせる要因になっていることが少なくありません

薬に頼る前に、まずは自分の生活を振り返り、体のサインに耳を傾け、根本にある原因を見つけて改善することで、自然な免疫力を取り戻すことができるのです。

腸内が強いとストレスにも強くなる

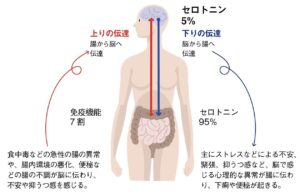

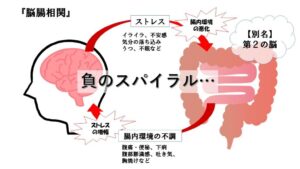

最近の研究で、腸と脳は密接につながっていて、常に情報をやりとりしていることが分かり、これを「腸脳相関(ちょうのうそうかん)」と呼び、心と体の健康に深く関係しています。

たとえば、緊張したときにお腹が痛くなったり、大事な日の朝に便秘や下痢になるなど 、脳が不安やプレッシャーを感じると、その情報が腸に伝わり腸の働きが乱れることで起こります。

逆に、腸が不調になると、その情報が脳に届き、イライラしたり、気分が落ち込んだりする原因にもなります。

つまり、腸と脳は双方向で影響し合っており、そのつながりの中に、免疫力の調整も含まれています。

腸の中には体全体の免疫細胞の約7割が存在しており、腸内環境が整っていると、脳も落ち着き、ストレスに強くなるという好循環が生まれます。

温かい食べ物で腸を活性化

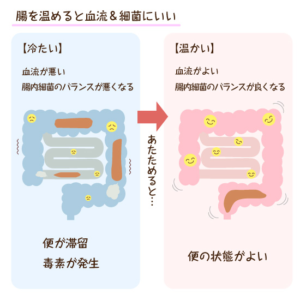

免疫力を高めるうえで、腸を冷やさないことがとても重要になり、腸は体の中心、多くの免疫細胞が集まる場所

冷えによって血流が悪くなると、腸の動きが鈍り、免疫の働きも低下してしまいます。

そこで意識したいのが、食事に「温かい汁物を1品」加えていくこと。

味噌汁やスープなど、体を内側から温めてくれる料理は、腸を活性化し善玉菌が働きやすい環境を整え、さらに具だくさんの汁物なら、食物繊維も同時に取り込めます。

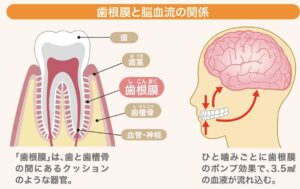

噛んで食べることで免疫UP

毎日の食事で「よく噛んで食べる」ことは、実は免疫力アップにとても大切な習慣になります。

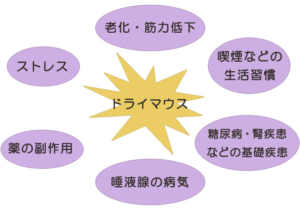

まず、噛むことで口の中に唾液がしっかり分泌され、この唾液には、殺菌作用のある酵素や免疫物質が含まれており、食べ物と一緒に入ってきた細菌やウイルスから体を守るはたらきがあるのです。

また、唾液は食べ物の消化吸収を助けるだけでなく、口の中を潤してくれるため、ドライマウス(口の乾燥)の予防にも効果的

口が乾いていると、病原菌が繁殖しやすくなるため、唾液がしっかり出ることは口腔内の免疫防御にもつながるのです。

さらに、噛むこと自体が脳を刺激し、自律神経のバランスを整える助けにもなり、噛むと交感神経が適度に刺激され、代謝が上がりエネルギー消費も促進されます。

毎食噛んで食べ、体全体の循環や体温を上げ、免疫細胞が働きやすい環境が整っていきましょう

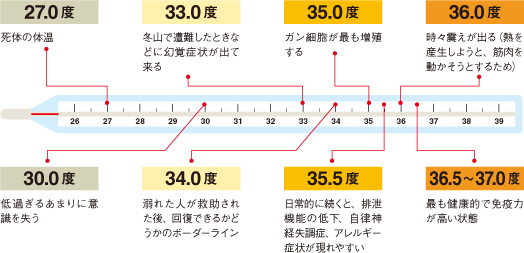

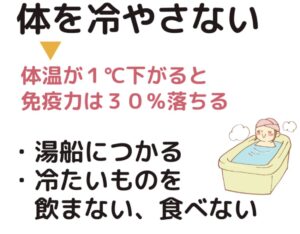

平熱が下がると免疫も下がる

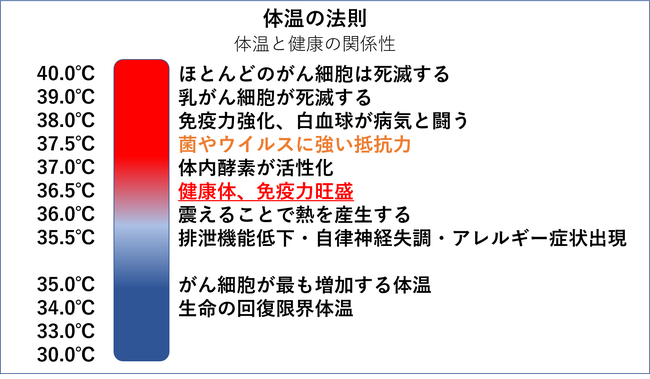

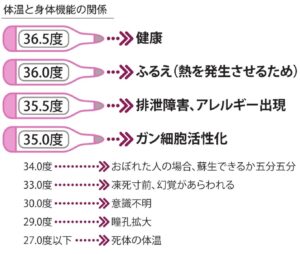

体温と免疫力には深い関係があり、私たちの免疫細胞は、おおよそ36.5度前後の体温で最も活発に働くようにできています。

反対に、体温が低い状態では、免疫細胞の動きが鈍り、ウイルスや細菌に対する防御力が下がってしまうのです。

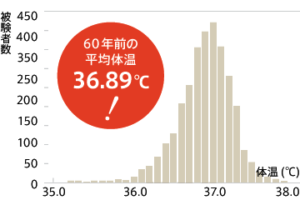

近年、冷暖房の普及や運動不足、過度なダイエットなどの影響で、「昔より平熱が低い人」が増えていると言われています。

平熱が35度台の人も珍しくなく、これは免疫の働きにとって大きなマイナスに

実際、体温が1度下がると免疫力は30%以上低下するといわれており、病気にかかりやすく、治りにくい体になってしまうのです。

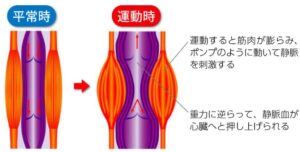

平熱を下げないためにも、鍵となるのは「筋肉量」、筋肉は熱を生み出す大事な器官で、特に下半身の筋肉が冷え対策に効果的です。

ウォーキングやスクワットなどの軽い運動を日常に取り入れることで、自然と体温が上がりやすくなります。

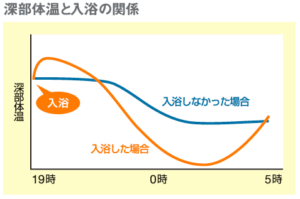

毎日湯船に浸かって体温UP

現代では忙しさや省エネの影響もあり、シャワーだけで済ませる人が増えていますが、免疫力を高めるためには「湯船に浸かる」習慣がとても重要になり

シャワーだけでは体の表面しか温まりませんが、湯船に浸かることで「深部体温(体の内側の温度)」をしっかりと上げることができ、全身の血流が良くなり、免疫細胞が活性化しやすい状態になります。

とくに免疫力を支える白血球の動きは、体温が36.5度以上のときに最も活発になるのです。

体温が1度上がると免疫力が30〜40%高まるという説もあり、冷え性や低体温の人ほど、入浴による温め習慣が効果的です。

おすすめは、40度のお湯に15分程度浸かることで、体に負担をかけずに芯から温めることができ、この時間で血管が拡張し、代謝も上がり自律神経のバランスも整いやすくなります。

また、お風呂上がりは副交感神経が優位になり、心身がリラックスして眠りにも入りやすくなるので、質の良い睡眠も免疫力を高める要因のひとつです。

体温を上げる意識を持っていく

免疫力を高く保つためには、体温を36.5度以上に維持していき、ウイルスやがん細胞を攻撃する「NK(ナチュラルキラー)細胞」は、体温が高いときに最も活発に働きます。

反対に、平熱が低い状態ではNK細胞の働きが鈍くなり、病気への抵抗力が下がってしまうのです。

そのため、日常生活の中で「体温を上げる意識」を持つことが、免疫力アップにつながり、食事に体を温める作用のある食材を取り入れるのは有効です。

唐辛子やショウガ、ニンニク、シナモンなどは、血行を促進して体を芯から温め、寒い季節には、スープや鍋物にこれらを加えることで体温を高められます。

また、「第二の心臓」と呼ばれるふくらはぎも血流に関係しており、ここを温めることで全身の循環が良くなり、体温も上がりやすくなるので、レッグウォーマーや足湯、マッサージなどを活用するのもおすすめです。

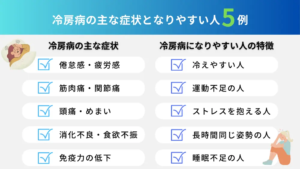

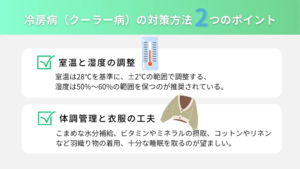

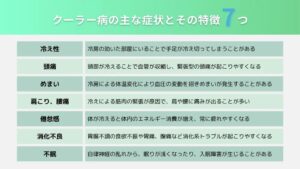

夏場は外気との温度差に要注意

夏は暑さ対策として冷房を使う機会が増えますが、実はこの冷房が免疫力を下げる原因になることがあります。

冷房の効いた室内と外気の温度差が大きすぎると、体はその変化に適応しようとして、自律神経が過剰に働いてしまい、自律神経のバランスが乱れ、体調不良を引き起こします。

いわゆる「冷房病」と呼ばれるこの状態になると、免疫力が低下し、風邪をひきやすくなったり、だるさや頭痛、食欲不振、不眠といった不調が現れてしまいます。

特に高齢者は体温調整機能が若い頃より弱くなっているため、冷えの影響を受けやすく、免疫力も落ちやすくなるのです。

対策としては、外気と室内の温度差を5度以内に保つことがポイントで、たとえば外が35度なら、室内は28〜30度程度が目安です。

また、冷房の風が直接体に当たらないように工夫したり、首・手首・足首などを冷やさないようにすることも意識していきましょう。

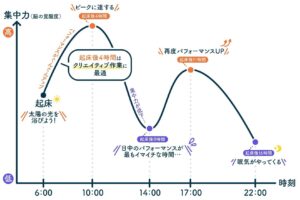

朝の時間が免疫力を左右する

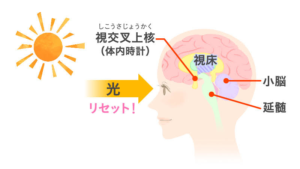

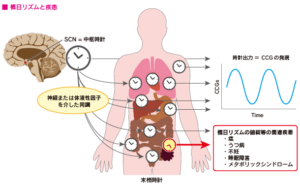

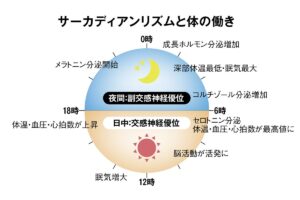

人の体には「体内時計(サーカディアンリズム)」と呼ばれる生体リズムが備わっており、このリズムは太陽の動きと密接に連動、朝の過ごし方は、このリズムを整えるカギとなり、免疫力にも大きな影響を与えるのです。

目が覚めたら、まずカーテンを開けて太陽の光を浴び、光が目に入ることで、脳の視交叉上核という部位が刺激され、「朝が来た」と体内時計がリセットされます。

このことによって、体温やホルモン分泌、自律神経のバランスが整い、自然と体が目覚め、日中に免疫細胞がしっかり働ける状態になるのです。

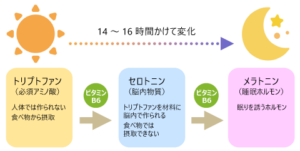

また、朝の光は「セロトニン」という神経伝達物質の分泌を促し、セロトニンは精神を安定するために必須になります。

夜には「メラトニン」という睡眠ホルモンに変化し、質の良い眠りをサポート、こうした良質な睡眠もまた、免疫力を高めるために必須になっていくのです。

さらに、毎日同じ時間に起きることも意識していき、休日だからといって寝坊を繰り返すと体内時計が乱れ、自律神経やホルモン分泌にズレが生じ、免疫力が低下する原因になります。

理想は平日も休日も同じ時間に起きていき、どうしても眠りが足りないと感じたときは、短い昼寝で調整しましょう。

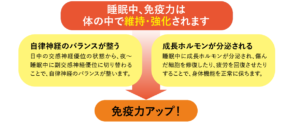

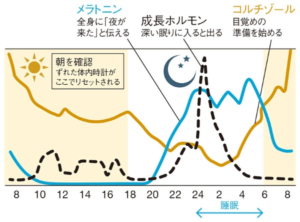

深夜は免疫力が自然と低下する

私たちの体には、体内時計に基づいてリズムよく機能する「免疫のリズム」があり、なかでも注目すべきなのが、夜22時から深夜2時の時間帯

この時間は、免疫細胞の活動が一時的に落ち込み、防御力が低下する「免疫の谷」とも呼ばれる時間帯になるのです。

この時間帯に起きて活動していたり強いストレスを受けたり、食べ過ぎたりすると、体の免疫バランスがさらに崩れやすく、風邪や感染症、さらには生活習慣病のリスクも高まります。

これは、体が本来「修復と回復」に集中すべき時間に、外部刺激にさらされてしまうからです。

逆にいえば、この時間をしっかり休むことが、免疫力の回復と維持につながり、22時からの数時間は、体の修復を担うホルモン「メラトニン」や「成長ホルモン」の分泌が高まり、免疫細胞の再生や疲労回復が活発になるのです。

このホルモンたちは、深い眠りの中でこそ十分に働くため、できるだけ早めに就寝する習慣をつけることが大切です。

パジャマは天然素材の物を

良質な睡眠をとるためには、パジャマ選びも大切な要素のひとつ、毎晩同じパジャマに着替えることで、脳は「これから眠る時間だ」と認識しやすくなり、自然とリラックスモードへと切り替わります。

重要なのが素材選び、ポリエステルなどの化学繊維ではなく、綿や麻などの天然素材のパジャマが睡眠のためには効果的に

これらは通気性や吸湿性に優れ、汗をかいても蒸れにくく、肌にやさしいため快適な眠りをサポートしてくれるのです。

夏は涼しく、冬は暖かく、季節に合わせて素材や厚みを選ぶことで、体温調節もスムーズになり、眠りの質が向上、毎晩着るものだからこそ、心地よい素材にこだわり、睡眠環境を整えましょう。

まとめ:免疫力のことを知ることから

免疫力のことが分かったわ

今日から免疫アップに努めなきゃ

日々の元気も免疫力から

少しずつ上げて病気知らずに

本日は、免疫力を高める免疫のことを知り 病気知らずの体つくりの話を解説していきました。

・2種類の免疫システムで体をまもる

・免疫力を減らす生活リズムを

・食事も睡眠も免疫に影響する

普段の体調管理に大きく影響をしていく免疫力、人は生きている限り外部からのウイルスや細菌に晒されるのですが、免疫は日々戦い健康状態を保つことができるのです。

体の中では自然免疫と獲得免疫が常に協力し合い体を防御、しかし、日々の生活習慣でこれら免疫の力を強めることも弱めてしまうこともできてしまうのです。

免疫力を下げないためにも、普段の食事、食事方法、生活習慣、睡眠なども大きく関与し、どれかが崩れてしまうと一気に免疫力も崩れるので注意が必要です。

健康を保つためにも免疫力は非常に重要になり、生活リズムを意識しながらしっかりと免疫力を保ち病気知らずの生活を送っていきましょう。

免疫力を上げていき

体の老化を遠ざけましょう

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

14-2

コメント