こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、食べ物で毎日の疲労を回復 疲れ知らずの体を作る話になります。

最近は寝ても寝ても

疲れが取れなくて

寝ても疲労感が抜けない

それは早めの対策が必須です

対策をしないといけないんだけど

何をどおしたらいいのかわからないわ

まずは食事を変えていき

ひび疲れ知らずの食事を

毎日の食事は体をつくる基本になり、なかでも疲れやすさ、回復の遅さ、年齢とともに感じる体の衰えには「食べるもの」が大きく関わります。

細胞は食べたものから栄養を受け取り、エネルギーを生み出し、修復され、再生していきます。

何をどう食べるかによって、細胞の働きが活性化し、疲れにくく老けにくい体をつくることができるのです。

疲労回復や老化防止に役立つ栄養素や食材、さらに食べ方のコツ、日々の食事をほんの少し意識するだけで、体は見違えるほど元気になります。

・動物の稼働部分の栄養素を

・精製されたものは体を疲れさせる

・レモンで毎日の疲れがなくなる

食べ物次第で疲労が増したり

回復したりするんです

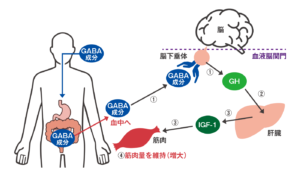

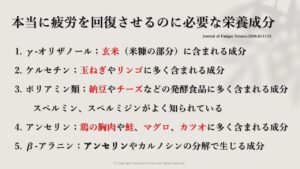

鶏むね肉で疲労回復と筋肉維持を

疲れがなかなか抜けない、頭がぼんやりするときなどにおすすめしたいのが「サラダチキン」、コンビニでも手軽に買えるこの食品には、実は“疲労回復”に役立つ成分がしっかりと含まれています。

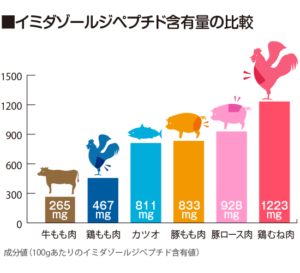

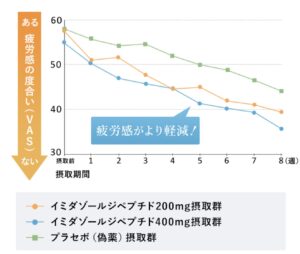

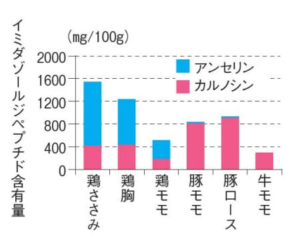

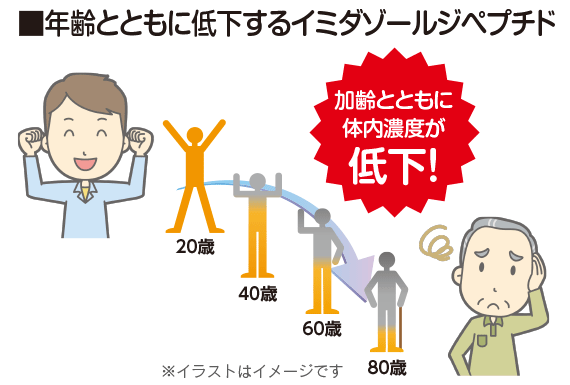

注目すべきは「イミダペプチド」、これは鶏の胸肉に多く含まれる成分で、抗疲労のメカニズムに関する研究によって、疲労の回復を助ける働きがあることが実証されています。

長時間の活動で生じる脳や神経の疲れに対して有効で、脳の回復力を高めることがわかっています。

また、サラダチキンは高たんぱく・低脂質という点でも非常に優秀で、良質なタンパク質は、筋肉の維持や修復を助け、疲れにくい体づくりの土台となります。

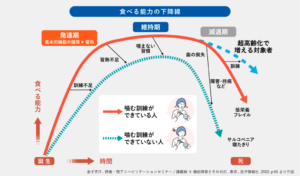

年齢とともに筋肉量は減少しやすく、それが疲れやすさにつながるため、毎日の食事でしっかりとタンパク質を摂ることが大切です。

サラダチキンはそのまま食べられる手軽さに加え、サラダやスープに加えても相性も抜群、味のバリエーションも豊富で飽きずに続けやすいのも魅力です。

動物のよく動かす部分で疲労回復

イミダペプチドは鶏むね肉だけではなく、豚肉のロースやもも肉、さらにはマグロやカツオといった大型の回遊魚にも豊富に含まれています。

これらの動物は、人間と同じように、日常的によく使う筋肉にイミダペプチドを蓄えているのです。

マグロやカツオは、常に泳ぎ続けることで筋肉に高濃度のイミダペプチドを蓄積しています。

これらの魚を日常的に取り入れることで、疲労に強い体づくりが期待でき、豚肉に含まれるビタミンB1も、エネルギー代謝を助ける働きがあり、イミダペプチドとの相乗効果でより効果的に疲れを軽減してくれます。

これらの食材をうまくローテーションしながら日々の食事に取り入れることで、同じ部位に疲れを溜めずに、体をバランスよくメンテナンスすることが可能です。

焼く、蒸す、煮るなどの調理法を工夫しながら、疲労に負けない体づくりを目指しましょう。

ストレス対策に発酵食品を

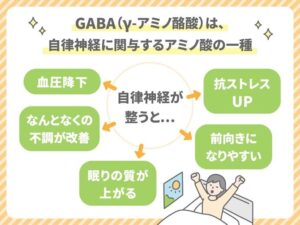

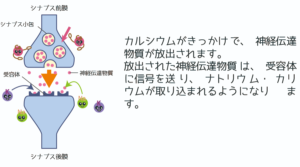

毎日の疲れを癒すうえで、長く眠ることも大切ですが、それ以上に深く安定した眠りが得られるかが疲労回復に直結し、そのために注目されているのが「GABA(ギャバ)」になります。

GABA(γ-アミノ酪酸)は、脳内で興奮を抑える働きを持つ神経伝達物質で、リラックス効果があり、ストレスを和らげ心を穏やかにする役割があります。

とくに自律神経を整える作用があり、寝つきが悪い、眠りが浅いといった悩みに対して自然な改善を促してくれます。

このGABAは、発酵食品に豊富に含まれているのが特徴で、代表的な食品には漬物(ぬか漬けやキムチ)、納豆、味噌、醤油、チーズ、ヨーグルトなどがあります。

植物性の発酵食品は腸内環境を整える作用もあり、GABAの効果と合わせて、より深い睡眠と疲労回復が期待できます。

GABAを含む食品には、ほかの栄養素と組み合わせることでその働きを高めることができ、発酵食品に多いビタミンB群やマグネシウムなどは、神経の安定にも関わるため、組み合わせて摂ることで相乗効果が得られます。

最近では、GABAを強化した食品やお菓子も多く登場し、コンビニやスーパーで手に入るGABA入りのチョコレートや飲料、サプリメントなどは、手軽に取り入れやすく、忙しい現代人にとって心強い味方です。

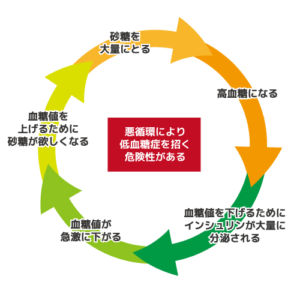

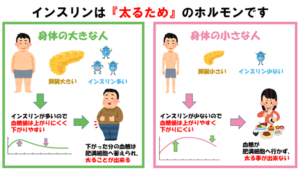

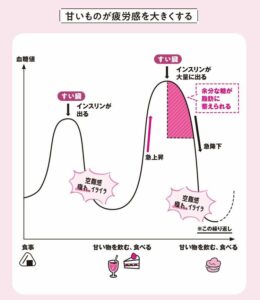

精製された糖質は体を疲れさせる

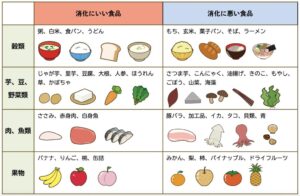

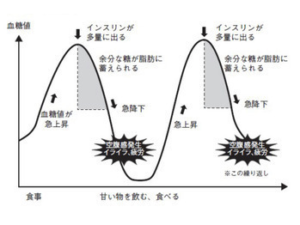

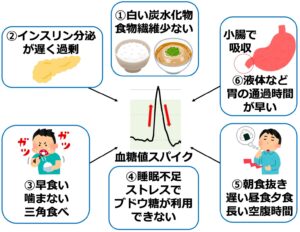

疲れているときこそ、手軽に食べられる白いごはんやパン、甘いお菓子などに手が伸びがちです。

しかし、これらの「精製された食品」は、実は体にさらなる疲労をもたらす原因になることがあります。

白米や小麦粉、砂糖などの精製食品は「高GI食品」と呼ばれ、GI値(グリセミック・インデックス)が高いのが特徴です。

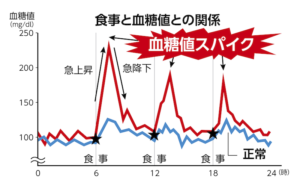

GI値とは、食後の血糖値の上がりやすさを示す数値で、GI値が高い食品ほど、急激に血糖値を上昇させます。

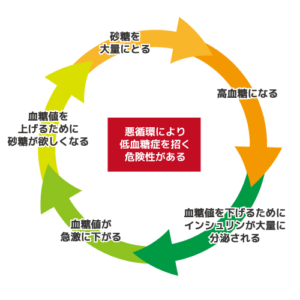

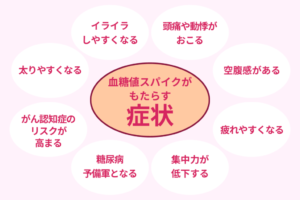

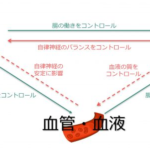

血糖値が急上昇すると、それを下げようとしてインスリンが大量に分泌され、血糖値は急激に下がり、いわゆる“血糖値の乱高下”が起こります。

この急激な変動が自律神経やホルモンバランスに負担をかけ、だるさや眠気、集中力の低下といった「食後の疲労感」を引き起こすのです。

とくに疲れているときは、体が敏感になっているため、こうした乱高下の影響を強く受けやすくなります。

短期的には満腹感やエネルギーが得られたように感じても、その後にどっと疲れが押し寄せてくることが少なくありません。

疲労を避けるためにも、ナッツや高カカオチョコ、プロテインなどを間食に選ぶようにしましょう。

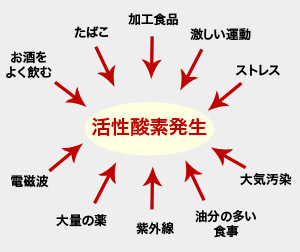

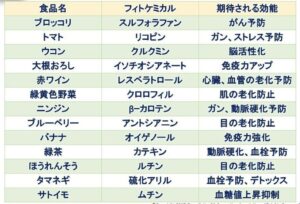

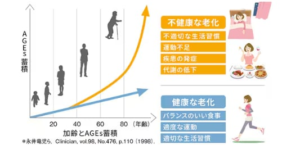

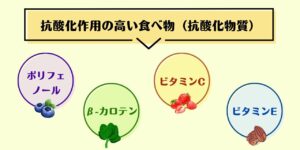

血管を若返らせるためのファイトケミカル

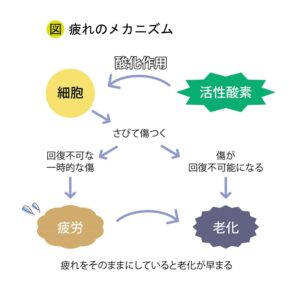

私たちが生きていくうえで欠かせない「酸素」、呼吸によって体内に取り入れられた酸素は、細胞でエネルギーを生み出すのに使われますが、その過程で「活性酸素」という副産物も発生します。

活性酸素は、細胞や血管を酸化させ、いわば「体をサビさせる」原因となり、この酸化が続くと、血管の弾力性は失われ、動脈硬化や高血圧といったトラブルにつながり、老化の進行を早めてしまうのです。

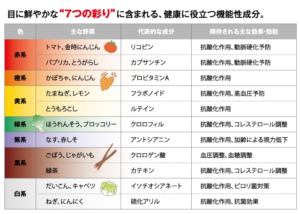

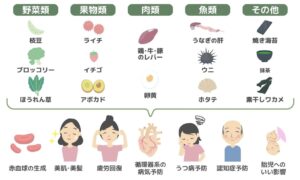

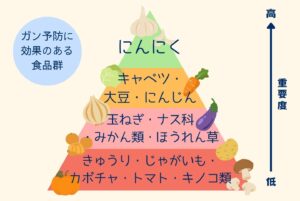

そこで注目されているのが、「ファイトケミカル」という成分で、ファイトケミカルとは、植物が紫外線や害虫などの外敵から自らを守るために作り出した天然の化学物質。

抗酸化作用や抗炎症作用を持つものが多く、人の体内でも酸化や糖化から細胞や血管を守る働きをしてくれるのです。

代表的なファイトケミカルには、トマトに含まれる「リコピン」、緑茶に多く含まれる「カテキン」があります。

リコピンは強力な抗酸化作用を持ち、血管内皮を保護し、血流を改善すると言われ、カテキンには悪玉コレステロールの酸化を防ぐ働きがあり、血管の若さを保つのに役立ちます。

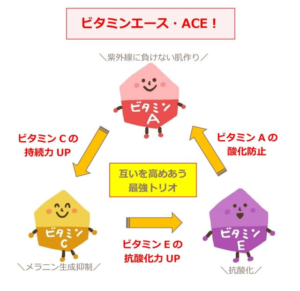

ほかにも、ビタミンCやビタミンE、β-カロテンといった栄養素も抗酸化作用が高く、ファイトケミカルとともに酸化ストレスから体を守ってくれる大切な存在です。

ビタミンCは野菜や果物に多く、ビタミンEはナッツ類や植物油に豊富に含まれ、β-カロテンはニンジンやカボチャなどの色の濃い野菜に多く含まれています。

これらのファイトケミカルは、単一で摂るよりも、さまざまな色の野菜や果物を組み合わせて摂取することで、より高い抗酸化効果が得られるので、毎日の食卓に“色鮮やかな一皿”を加えることが、血管の若返りにつながるのです。

お酢で血液を循環させる

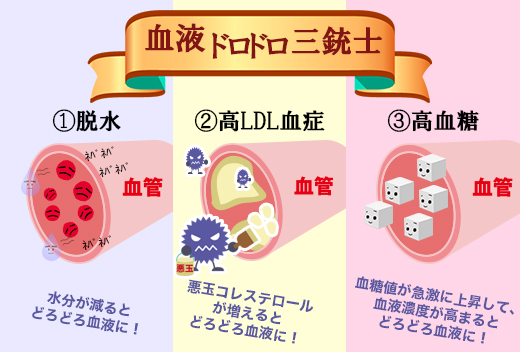

年齢を重ねると血液の流れが悪くなり、「ドロドロ血」と呼ばれる状態になりやすくなり、これは、血液中の脂質や糖が過剰になり血流が滞った状態を指します。

このような状態が続くと高血圧や動脈硬化、脳梗塞などのリスクが高まるため、日常的に血液をサラサラに保つ意識が大切です。

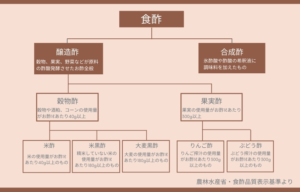

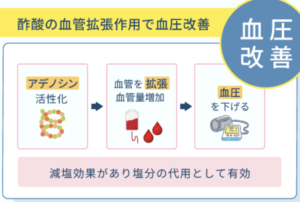

そんな血流改善のために役立つ食品のひとつが「お酢」で、お酢に含まれる「酢酸」には、さまざまな健康効果があり、注目されています。

まず、酢酸には血中のコレステロールを下げる働きがあり、血管の内側に脂肪がたまりにくく動脈硬化の予防にもつながります。

また、食後の血糖値の急上昇を抑える効果もあり、インスリンの過剰分泌を防ぎ、糖尿病のリスク低下にも貢献します。

さらに、酢酸は血管を拡張させる働きも持ち、血管が広がることで血流がスムーズになり、血圧の低下にもつながります。

血行が改善されれば、体全体の代謝も高まり、冷えやむくみの改善、さらには脂肪の蓄積を防ぐ効果も期待できます。

お酢を健康的に取り入れるためには、「毎日大さじ1杯」が目安になり、料理に加えるのはもちろん、飲用として水や炭酸水で薄めて飲む方法もあります。

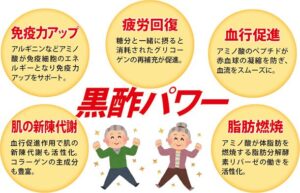

黒酢やリンゴ酢などを使えば、よりまろやかな味わいで飲みやすく、食事の前や食中に取り入れると、血糖値のコントロールに効果的です。

ただし、空腹時にそのまま飲むと胃を刺激してしまうことがあるため、必ず薄めて摂取し、歯への影響を避けるために、飲んだあとは口をゆすぐことも忘れずに。

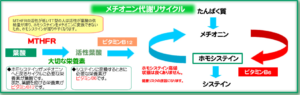

心筋梗塞のリスクを下げる葉酸

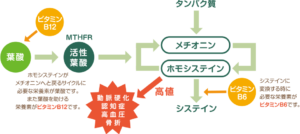

葉酸というと、妊娠中の女性に必要な栄養素というイメージがあるかもしれません、葉酸は胎児の神経管の発達に関わるため、妊娠初期に特に重要なビタミンとされています。

しかし、実はこの「葉酸」は、年齢や性別を問わずすべての人にとって重要な栄養素で、特に中高年以降の「血管の健康」や「心筋梗塞の予防」に深く関わっています。

葉酸はビタミンB群の一種で、赤血球の生成を助ける「造血のビタミン」として知られています。

近年では、ビタミンB6やB12とともに働くことで、「ホモシステイン」という物質の濃度を下げる役割に注目が集まっています。

ホモシステインは、体内で代謝される際に一時的に生成されるアミノ酸の一種で、過剰に存在すると血管の内皮細胞を傷つけ、動脈硬化を進行させる原因となります。

このホモシステインがうまく分解されずに蓄積されると、血栓ができやすくなり狭心症や心筋梗塞のリスクが高まります。

葉酸はこのホモシステインを無毒化し、血中濃度を下げる働きを持ち、ビタミンB6、B12と一緒に摂取することでその効果が高まり、血液の流れをスムーズに保つ手助けをしてくれるのです。

また、ホモシステインの蓄積は脳血管にも悪影響を及ぼし、認知症の一因とされることもあるため、葉酸の摂取は脳の健康にもつながります。

血流の滞留を防ぐことは、全身の酸素供給や代謝の効率を高め、疲れにくい体づくりにも貢献します。

葉酸は、ほうれん草、春菊、ブロッコリー、アスパラガス、枝豆などの緑の生野菜に多く含まれていますが、熱に弱いため、できれば生や軽い蒸し調理で取り入れるのが理想です。

また、最近では葉酸を強化した食品やサプリメントも手軽に入手できるため、必要に応じて利用するのもよいでしょう。

サバ缶を気軽に若返り食卓に

加齢とともに気になるのが、血管や脳、心臓の老化、これらの老化は日々の食生活で予防・改善が可能です。

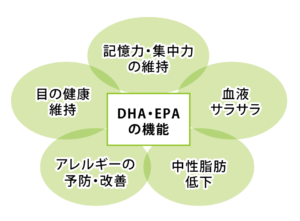

そのカギとなるのが、青魚に豊富に含まれる「DHA」や「EPA」といった良質な脂肪酸です。

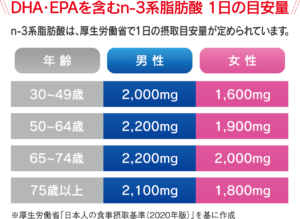

DHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)は、魚の脂に多く含まれる「オメガ3脂肪酸」で、血液中の悪玉コレステロールを減らし、善玉コレステロールを増やす働きがあります。

さらに、血圧を下げたり、血栓の生成を抑えたりといった作用もあり、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などのリスクを大きく減少します。

これらの効果を得るためには、DHA・EPAを1日あたり2g程度摂取することが目安とされています。

これを毎日魚から摂るのはなかなか難しいですが、サバ缶なら1缶でおよそ1.5〜2g程度のDHA・EPAを手軽に摂ることができるのです。

しかも、缶詰なら骨まで柔らかくなっており、カルシウム補給にもなるという利点があり、長期の保存も可能に。

通常の調理では加熱しすぎてDHA・EPAが失われてしまうことがありますが、サバ缶は製造時に真空状態で加熱処理されており、栄養が閉じ込められた状態、調理の手間も不要で、そのまま食べることができるため、忙しい日でも手軽に栄養を補えます。

味付けタイプや水煮などバリエーションも豊富で、サラダやスープ、パスタなどに加えるだけで一品が完成するので、料理が苦手な方や高齢の方にも取り入れやすいのが大きな魅力です。

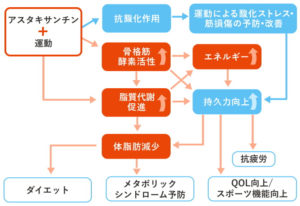

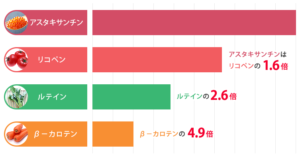

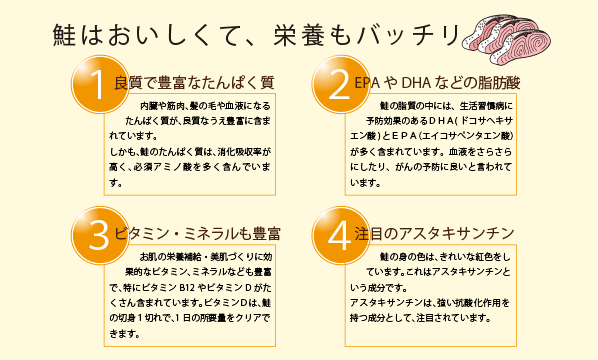

疲労回復にアスタキサンチンを

疲労回復や老化予防を食事から実現するには、抗酸化作用の高い栄養素を効率よく摂取することが大切です。

なかでも注目したいのが、鮭に豊富に含まれる「アスタキサンチン」という成分で、鮭の身が赤いのは、このアスタキサンチンによるもので、体にさまざまな恩恵をもたらします。

アスタキサンチンは、自然界最強クラスの抗酸化物質のひとつで、その作用はβカロテンの約40倍、ビタミンEのなんと1000倍以上とも言われています。

体内の酸化を防ぐことで、細胞の老化を抑え、血管や脳、皮膚といった組織を若々しく保つ手助けをします。

とくに疲労の原因となる活性酸素を無害化する働きがあるため、慢性的な疲れやだるさの軽減にも役立つとされています。

鮭はアスタキサンチンに加えて、良質なタンパク質も豊富に含んでいるため、筋肉の維持や免疫力の強化にも効果的、さらに、EPAやDHAといったオメガ3脂肪酸も含んでおり、血液サラサラ効果や脳の健康にも貢献します。

また、アスタキサンチンはカニやエビといった甲殻類にも含まれていますが、鮭は調理しやすく、日々の食卓に取り入れやすい点でも優秀な食材、焼き魚や蒸し料理など、油を使わない調理法で栄養を効率よく摂りましょう。

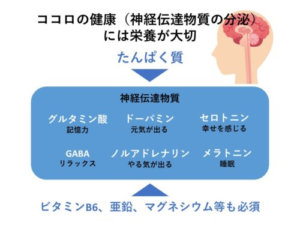

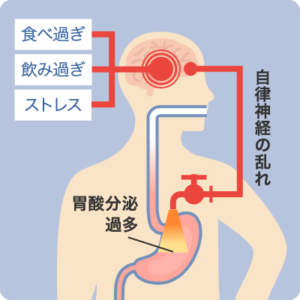

イライラにはカルシウムとマグネシウム

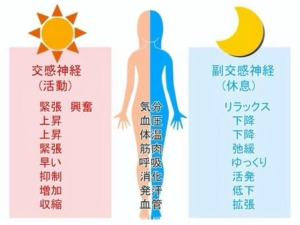

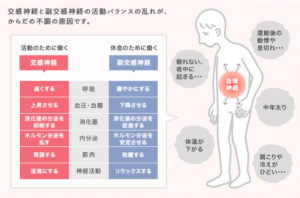

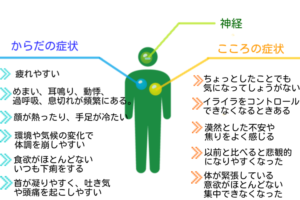

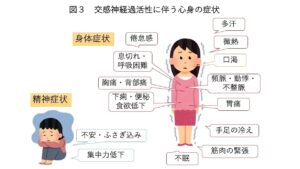

なんとなくイライラする、集中できない、眠りが浅い、そんな不調の裏には、自律神経の乱れが関係していることが少なくありません。

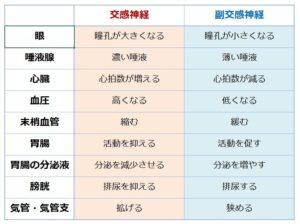

自律神経は、呼吸や血圧、体温など体の働きを自動で調整してくれる大切な神経で、ここが乱れると心身のバランスも崩れがちになります。

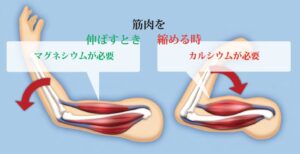

そこで注目したいのが、「カルシウム」と「マグネシウム」というミネラルで、どちらも神経の働きに深く関わっており、心の安定に欠かせない存在です。

カルシウムは、骨の材料というイメージが強いですが、神経の伝達にも関与し、脳からの指令をスムーズに伝えるために必要で、不足すると神経が過敏になり、ちょっとしたことでもイライラしやすくなります。

一方、マグネシウムはカルシウムと拮抗しながら神経の興奮を抑え、筋肉のけいれんや緊張を和らげる働きをします。

つまり、カルシウムがアクセルなら、マグネシウムはブレーキ役といえるでしょう、どちらかが不足すると、そのバランスが崩れてしまい、自律神経の乱れにつながるのです。

これらのミネラルは汗やストレス、偏った食事で失われやすいため、意識的に補う必要があり、カルシウムは小魚、乳製品、豆腐などに、マグネシウムは海藻類、ナッツ、玄米などに豊富です。

日々の疲れをとるためにレモンを

疲れがたまったとき、無性にレモンや梅干しなど酸っぱいものが欲しくなることがあり、これは体が自然に、疲労を軽減する成分を求めているサイン。

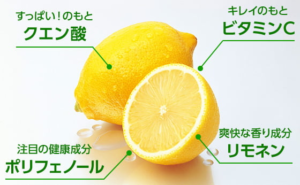

酸味の代表ともいえるレモンには、疲れをやわらげ、体の調子を整えてくれる成分が詰まっています。

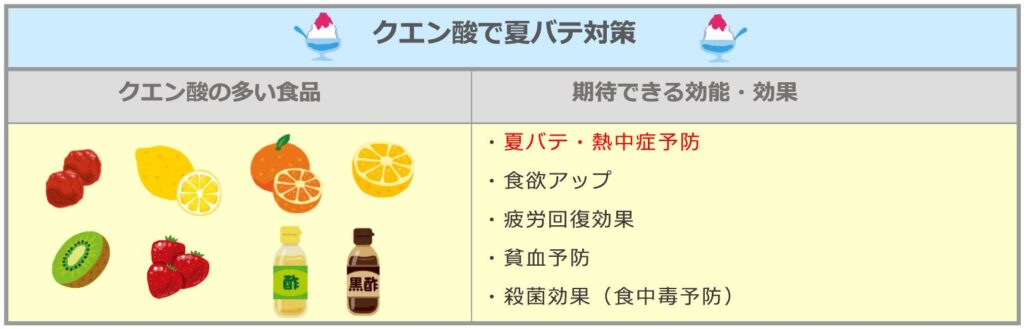

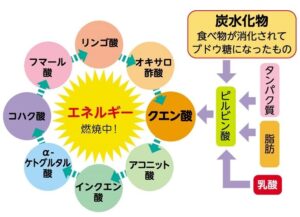

注目したいのが「クエン酸」、クエン酸は、疲労の原因となる乳酸の分解を助け、疲れを感じにくくする作用があります。

さらに、体内のエネルギーを効率よく作り出す「クエン酸回路(TCAサイクル)」を活性化させる働きもあり、エネルギー代謝をスムーズにします。

この代謝が活発になると、体のだるさや疲労感が軽減され、活動のパフォーマンスも向上します。

また、レモンの香り成分「リモネン」には、脳をリラックスさせ、自律神経を整える作用があります。

とくに精神的な疲れやストレスを感じているときに香りを嗅ぐと、気分がスッキリし、前向きな気持ちになれる効果が期待できます。

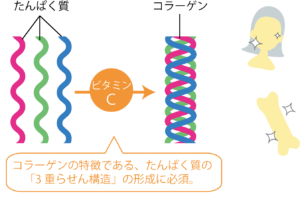

そして、レモンは「ビタミンC」が豊富に含まれている点も大きな魅力で、ビタミンCは、抗酸化作用が高く、体内の活性酸素を除去して細胞のダメージを防いでくれます。

美容にも欠かせないビタミンであり、コラーゲンの生成を助けて肌のハリを保つ働きもあり、免疫力の維持にも関与しており、季節の変わり目やストレスの多い時期に積極的に摂りたい栄養素です。

大根の酵素で胃もたれをケア

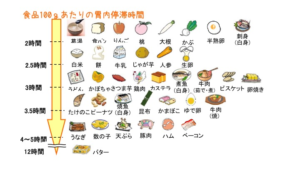

年齢とともに増えてくるのが、「食べすぎたあとに胃が重い」「なんとなく消化に時間がかかっている気がする」といった“胃もたれ”の悩みです。

とくに脂っこい食事や夜遅くの食事の後は、胃腸に大きな負担がかかり、食べたものがうまく消化されず、翌日まで不快感が続くこともあります。

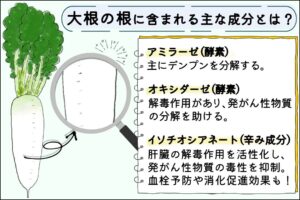

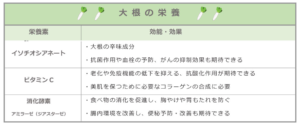

そんな時におすすめなのが「大根おろし」、食物の消化を助ける“酵素”が豊富に含まれており、とくにおろすことでその酵素の力が最大限に発揮されます。

大根に含まれる代表的な酵素には、「アミラーゼ」「プロテアーゼ」「リパーゼ」があります。

これらは、私たちの食事に含まれる三大栄養素、炭水化物(糖質)、たんぱく質、脂質のそれぞれを分解する働きを持っており、消化をスムーズに進めてくれます。

リパーゼは、脂質を分解する酵素で、油の多い料理や揚げ物を食べたときの“もたれ感”をやわらげてくれる救世主です。

さらに、大根おろしは水分が多く、さっぱりとした味わいで、食欲の落ちたときでも口にしやすいのが特徴になります。

揚げ物や焼き魚に添えると、味のアクセントにもなり、胃に優しい一皿に早変わりし、大根おろしを温かいそばや味噌汁に加えることで、体を冷やさず、胃腸の働きをサポートすることもできます。

ただし、酵素は熱に弱いため、大根おろしはなるべく加熱せずにそのまま食べ、作り置きせず、食事の直前におろすことで、より高い効果が期待できます。

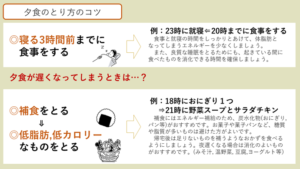

食事は睡眠の3時間前までに

「寝る前にお腹が空いてつい何かを食べてしまう」「夕食が遅くなって食べてすぐに布団に入る」そんな習慣が続いている方は、実は知らないうちに疲労をため込んでしまっているかもしれません。

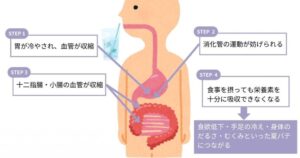

私たちの体は、眠っている間に心身の回復作業を行い、その中心となるのが自律神経の「副交感神経」、この神経が優位になることで、脳や内臓はしっかりと休息し、翌朝スッキリと目覚めることができるのです。

しかし、食後すぐに眠ると、消化のために胃腸が活発に働かざるを得なくなります。

食べたものを消化吸収するには、交感神経の働きも必要となり、本来休むべき自律神経が刺激され続けることになり、眠りが浅くなり、朝起きても疲れが取れない、という状態が続いてしまうのです。

とくに高脂肪・高たんぱくな食事は消化に時間がかかるため、夜遅くに食べると胃腸にかなりの負担がかかり、体は“活動モード”のままというわけです。

理想的なのは、夕食は就寝の3時間前までに済ませ、食べ物がある程度消化された状態で睡眠に入ることができ、胃腸も自律神経もきちんと休息できます。

どうしても遅くなる場合は、消化の良い食材や少量の食事を心がけ、寝る直前の食事や間食は控えるようにしましょう。

また、夜遅くに甘いものやアルコールを摂るのも睡眠の質を下げる原因になるので、空腹を感じたときは、温かいスープや具の少ないおかゆなど、胃に優しいものを少量摂るのがベターです。

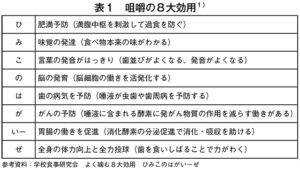

疲れない食べ方はよく噛む事

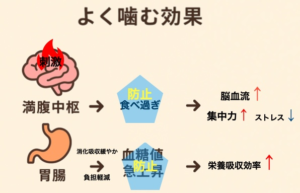

私たちが何気なくしている「食べる」という行為。実はその中でも「噛む」という動作には、健康にとって多くのメリットが秘められています。

とくに“疲れをためない体”を目指すなら、一口につき30回を目安に、しっかりと噛む習慣を身につけることが大切です。

まず、早食いは肥満のもととよく言われますが、それは満腹感が得られる前に食べすぎてしまうからです。

脳が「満腹」と認識するまでには約20分かかるといわれており、それより前に食べ終えてしまうと、実際には満腹でなくても余計に食べてしまうのです。

よく噛むことで唾液の分泌が盛んになり、唾液には「ペルオキシダーゼ」という酵素が含まれており、体内の活性酸素を除去する働きがあります。

活性酸素は、疲れや老化、生活習慣病の原因となる物質であり、これを抑えることは疲労の軽減にもつながります。

さらに、噛むことには自律神経を整える作用もあり、脳内では「セロトニン」が分泌されます。

セロトニンは心を安定させ、リラックスをもたらすホルモンで、ストレスの軽減や睡眠の質の向上にもつながるので、噛むことは“心の疲れ”を癒す力も持っているのです。

また、噛むことで消化もスムーズになり、食べ物も細かく、唾液の酵素とよく混ざることで、胃腸への負担も軽減されるので、疲労をため込まない体づくりにおいては重要な要素です。

忙しいとつい早食いになりがちですが、食事の時間は「体と心を整える時間」として意識してみてください。

一口ごとにしっかり30回噛むことを習慣にすれば、自然と食べ過ぎも防げ、疲れにくい体へと近づいていきます。

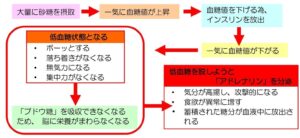

疲れた時の甘いものは逆効果

仕事や家事でクタクタになった時、つい手が伸びてしまうのが「甘いお菓子」や「砂糖入りの飲み物」。

確かに、食べた直後はほっとする感覚がありますが、これが“さらに疲れを招く”悪循環になっている可能性があるのです。

人間の体が疲労を感じると、脳は「エネルギーが不足している」と判断し糖分を求め、これはごく自然な反応で、脳のエネルギー源であるブドウ糖を迅速に確保しようとするためです。

そこで、甘いものを摂取すると血糖値が急激に上がり、脳は「エネルギーが補給された」と錯覚します。

ところが血糖値が急激に上がると、それを正常値に戻そうとして、すい臓から大量のインスリンが分泌されます。

その結果、今度は血糖値が一気に下がり低血糖状態になり、この乱高下は「血糖値スパイク」と呼ばれ、体に大きなストレスを与えます。

血糖値の急な変動は、自律神経にも影響を及ぼし、結果として疲れやだるさをさらに悪化させるのです。

また、こうした急な血糖値の変化は、脳にもダメージを与え、集中力の低下やイライラ、眠気などの症状を引き起こします。

甘いものを食べた後に、逆にぼんやりしたり気分が不安定になった経験がある方も多いのではないでしょうか。

甘いものによる疲労回復は、あくまでも一時的な「錯覚」に過ぎず、繰り返し摂ることで糖質依存を招き、疲れやすい体質を作ってしまう恐れもあります。

疲れた時こそ体にやさしいエネルギー補給が重要になり、果物に含まれる自然な糖質や、血糖値の上昇が緩やかな低GI食品(ナッツ類、ヨーグルト、大豆製品など)がおすすめです。

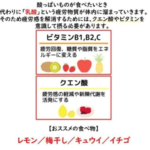

疲れた時はニンニクと豚肉

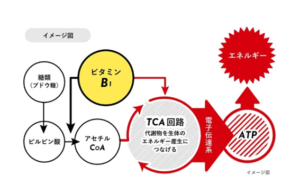

ニンニクは古くから“スタミナ食材”として親しまれ、独特の香りのもとであるアリシンには、血行促進や抗菌作用、さらには疲労物質の分解を助ける働きがあるのですが、ニンニクだけでは“疲労回復”には不十分なのです。

ニンニクのアリシンには、ビタミンB1と結びつくことで、その働きを強化し、体内に長くとどまるという特徴があり、アリシンとビタミンB1の組み合わせこそが、疲労回復の強力な鍵となるのです。

ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変換するのに欠かせない栄養素で、体内のエネルギー産生をスムーズに行い、疲れを軽減する働きがあるのです。

ビタミンB1が不足していると、エネルギーが効率よく作れず、だるさや倦怠感、集中力の低下といった疲労のサインが現れやすくなります。

そこで注目したいのが「豚肉」、豚肉はビタミンB1を多く含んでおり、疲労回復を目指す食事には欠かせない存在。

ヒレ肉やもも肉といった赤身部分には、脂質が少なくビタミンB1が豊富に含まれ、ニンニクと一緒に調理することで、吸収率が高まり、疲れた体を内側からしっかりとサポートしてくれます。

また、マグロやカツオといった魚にもビタミンB群が豊富に含まれ、こちらも疲労時の食事に効果を発揮してくれます。

魚のタンパク質は消化吸収も良く、胃腸への負担が少ないため、体力が落ちている時にも安心して摂取できます。

疲れたときには“ニンニクだけ”に頼るのではなく、ビタミンB群を多く含む肉や魚と一緒に摂ることが、より効果的な疲労回復につながるのです。

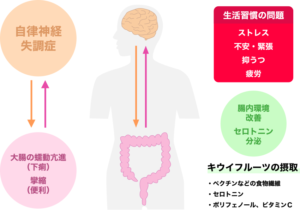

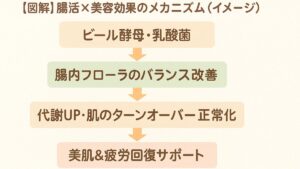

腸から疲れを対策していく

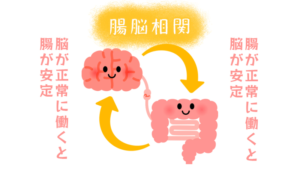

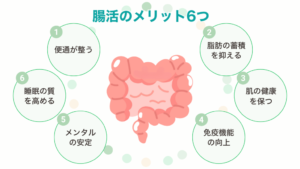

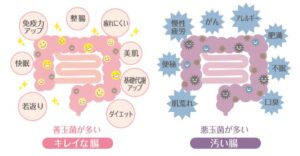

最近では「腸は第二の脳」ともいわれ、心身の健康と密接に関係していることが分かってきました。

実は、慢性的な疲れや倦怠感の原因のひとつに、腸内環境の乱れがあることをご存じでしょうか。

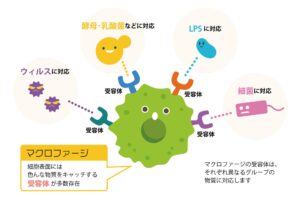

腸は食べ物を消化・吸収するだけでなく、免疫機能やホルモンバランスの調整にも深く関わっています。

とくに、自律神経と腸は強くつながっており、腸の状態が悪いと精神的にも不安定になりやすく、疲れも抜けにくくなるのです。

つまり、疲れにくい体をつくるには「腸を整える」ことが必要不可欠、ここからは、腸を元気に保つ食事法や生活習慣について、具体的にご紹介していきます。

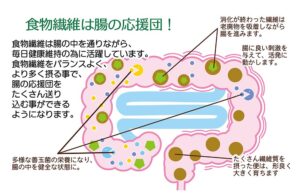

腸内を強くするために食物繊維を

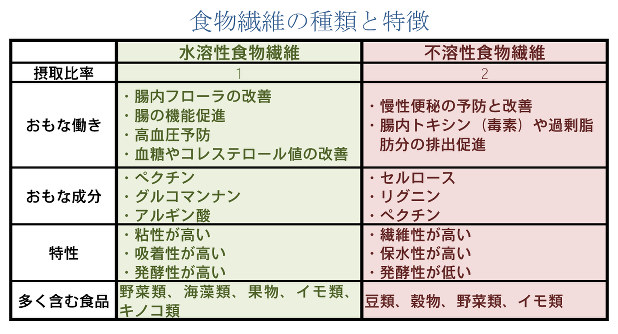

腸内環境を整えて疲れにくい体をつくるためには、「食物繊維」の摂取が欠かせず、便秘解消だけでなく、免疫力アップや血糖値の安定にもつながるなど、腸を元気にする食物繊維の働きは実に多彩です。

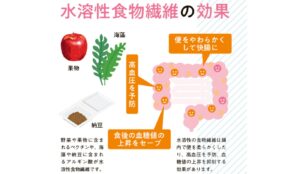

食物繊維には大きく分けて2つの種類があり、ひとつは「水溶性食物繊維」、これは水に溶けてゲル状になり、糖や脂肪の吸収をゆるやかにし、腸内で善玉菌のエサとなって腸内環境を整える働きがあります。

昆布やわかめなどの海藻類、納豆、オクラなどのネバネバした食品に多く含まれています。

もうひとつは「不溶性食物繊維」で、これは水に溶けず、腸の中で膨らんで便のかさを増やし、腸のぜん動運動を促進します。

便通を良くするために特に重要で、ごぼう、さつまいも、きのこ類、豆類などに多く含まれます。腸を刺激し、老廃物を外に出すサポート役ともいえるでしょう。

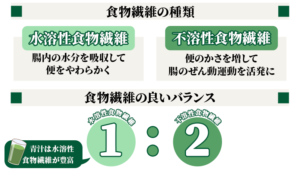

どちらか一方だけを摂っても腸内は整わず、理想的なのは「不溶性:水溶性=2:1」のバランス。

この“黄金比”を意識することで、腸内の動きが活発になり、善玉菌も増え、全体的な腸のパワーが引き上がります。

腸を整えることは、疲れにくく、病気にも強い体を育てることにつながるので、まずは毎日の食事で、食物繊維の種類とバランスを見直してみましょう。

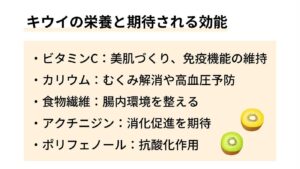

フルーツにはキウイを食べる

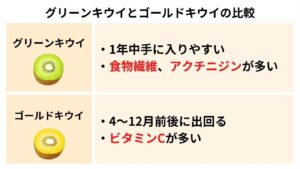

キウイフルーツは、腸内環境を整えるのに非常に優れた果物で、注目すべきは食物繊維のバランスの良さ。

キウイには「水溶性」と「不溶性」の両方の食物繊維がバランスよく含まれており、腸の動きを活発にし、便通をスムーズに整えてくれる力があります。

水溶性食物繊維は腸内で善玉菌のエサになり、腸内環境を改善してくれ、不溶性食物繊維は便のかさを増やして腸のぜん動運動を促進します。

つまり、キウイを食べるだけで、腸活に必要な2種類の食物繊維を同時に効率よく摂れるのです。

さらにキウイは、食後のデザートとして取り入れることで、食事で足りなかった食物繊維を補う効果もあり、甘すぎず胃にもたれにくいので、夕食後にもぴったりの果物です。

また、ビタミンCやビタミンEも豊富で、抗酸化作用により老化防止や美容効果も期待でき、肌の調子が気になる方や、免疫力を高めるために食べていきましょう。

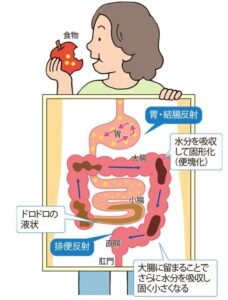

腸のためには朝の食事を意識

腸内環境を整えるには、「夜の食事量を控えめにする」ことがとても大切で、私たちの腸は、1日の中でも特に朝に活発に働くようにできています。

朝に水や食事をとることで、腸が刺激されて蠕動運動が促進され、スムーズな排便につながり、これは“胃結腸反射”という自然な反応で、朝に食事をとると腸が動き出す仕組みです。

朝の排便習慣がある人は、自律神経のバランスも整いやすく、心身ともに調子が整いやすい傾向があります。

逆に、夜にたっぷり食べてしまうと、腸の活動が弱まっている時間に消化を強いることになり、腸に余分な負担をかけることになります。

睡眠中は本来、自律神経がリラックスモードである副交感神経に切り替わり、体を休ませる時間です。

その時間帯に消化活動が続いてしまうと、質の良い睡眠が妨げられ、翌日の疲労感や便秘の原因になるので要注意を。

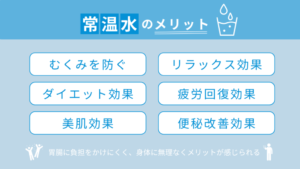

飲み物は常温以上で飲んでいく

腸の健康を保つために、意外と見落とされがちなのが「飲み物の温度」です。

暑い季節や運動後など、冷たい飲み物が欲しくなる場面は多いですが、氷がたっぷり入った飲み物やキンキンに冷えたペットボトル飲料を一気に飲むと、体の内側、腸を冷やしてしまいます。

腸は冷えると動きが鈍くなり、消化・吸収の働きが低下するばかりか、便秘の原因にもつながります。

また、体が冷えることで血流も悪くなり、自律神経が乱れやすくなり、全身のだるさや疲れを引き起こすことも、腸を元気に保つには内臓を冷やさないことが大切なのです。

また、水分補給を控えるのはよくなく、高齢者の方では、水分を控えることでトイレを我慢したいという意識が強くなり、結果的に体内が脱水状態に陥りやすくなります。

水分不足は腸の水分量も減り、便が硬くなって出にくくなることにもつながるので、腸を冷やさないためにも「常温の水分補給」です。

白湯や常温のミネラルウォーター、ハーブティーなどをこまめに摂ることで、体や腸を冷やさずに水分補給ができ、腸の動きもスムーズになります。

腸を元気に保ち、疲れにくい体をつくるためにも、飲み物の温度にも少し意識を向けてみましょう。

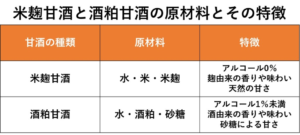

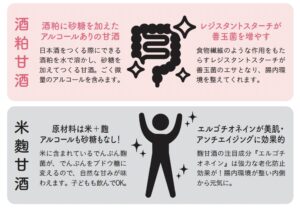

甘酒を飲んで腸内を整える

腸内環境を整えて疲れにくい体を作るためには、「腸内フローラ(腸内細菌叢)」のバランスを保つことが重要で、善玉菌の割合を増やすことが健康の基本とされており、貢献する飲み物が「甘酒」です。

甘酒には大きく分けて2種類あり、ひとつは酒粕を溶かして作るタイプ、もうひとつは米麹から作るタイプです。

この2種類をバランスよく取り入れることで、腸内の善玉菌を増やし、バリア機能を高める効果が期待できます。

米麹の甘酒にはオリゴ糖や食物繊維が含まれ、これが腸内で善玉菌のエサとなり、腸内フローラを活性化させてくれます。

また、甘酒は「飲む点滴」と呼ばれるほど栄養価が高く、ビタミン類、アミノ酸、ブドウ糖などを豊富に含んでいます。

体力が落ちているときや疲れがたまりやすい季節の変わり目などに、手軽に栄養補給ができるのも魅力で、腸内を温める働きがあるため、冷え性の方や、腸の動きが鈍くなりがちな人にも効果的です。

甘酒は、朝のエネルギー補給としてもおすすめですが、血糖値の急上昇を避けたい方には、食後に甘酒を飲むことで血糖値の上昇を緩やかにし、体への負担を減らすことができます。

継続的に甘酒を取り入れることで、腸内環境は整い、便通がよくなり、疲れにくく、風邪もひきにくい体に変わり、1日100〜150mlを目安に、無理のない範囲で習慣にしてみましょう。

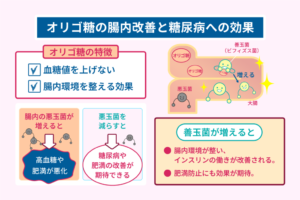

毎日善玉菌を増やす食材を腸内へ

腸内環境を整えるには、腸にやさしい食べ物を意識して取り入れることが大切で、その中心となるのが、「食物繊維」「発酵食品」、そして「オリゴ糖」です。

これらはそれぞれ腸内の善玉菌を増やし、腸内フローラを整える働きを持っています。

まず、食物繊維が豊富な野菜や果物をしっかり摂ることが基本で、中でも大麦やもち麦などの主食類に含まれる水溶性食物繊維は、腸内の善玉菌のエサとなり、腸の動きをスムーズにしてくれます。

次に発酵食品、ヨーグルトや納豆、味噌、ぬか漬けなどがありますが、体質や好みに合わせて「自分に合う一品」を見つけるのがコツです。

毎日少しずつ続けることで腸内のバランスが安定し、疲れにくい体にもつながります。

そして、忘れてはならないのが「オリゴ糖」、これは善玉菌、ビフィズス菌の増殖を助ける成分で、腸内環境の改善に非常に有効です。

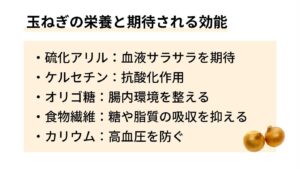

オリゴ糖はサプリなどで摂ることもできますが、玉ねぎにはオリゴ糖が豊富に含まれており、加熱しても効果があるので、日々の料理に活用しやすい食材です。

さらに、玉ねぎには血液をサラサラにする作用もあるため、腸と血管の健康を同時にサポートできます。

まとめ:腸から疲れない体を作っていく

今日から疲れを解消する

方法がたくさんあって助かったわ

今日から実践できそうな項目を

始めてみてくださいね

本日は、食べ物で毎日の疲労を回復 疲れ知らずの体を作る話を解説していきました。

・砂糖の摂取は体を疲れさせる

・血管をクリアにして疲れをとる

・腸活を行い疲れ知らずの体に

私たちの体は、年齢とともに疲れやすくなる傾向がありますが、その原因の多くは「加齢そのもの」ではなく、生活習慣の積み重ねによって起こるものです。

まず重要なのは「自律神経の疲れ」、筋肉よりも先に自律神経が疲れているという事実は、見逃しがち。

一方、軽減にはストレスを溜めない、冷えを避ける、リラックスする時間を持つといった日中の過ごし方が鍵となります。

イミダペプチド、GABA、アスタキサンチン、オルニチン、ファイトケミカル、ビタミンB群など、日常的に取り入れやすい食材を紹介しました。

中でも腸内環境の改善は、疲れない体づくりに必須になり、甘酒や発酵食品、食物繊維、オリゴ糖など、腸内フローラを整える食材を積極的に。

疲れは、体からの「今のままでは負担が大きい」というサイン、小さな改善を積み重ねていくことで、年齢に負けない体つくりを行っていきましょう。

疲れは溜めないで

その日のうちに解消を

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

13終

コメント