こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

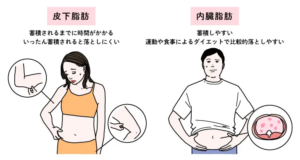

今回は、食生活で内臓脂肪を撃退していく 痩せやすい体つくりの話になります。

最近お腹周りが気になってきたわ

そして中々落ちないのよ

中性脂肪が気になってこられたのですか

年齢を重ねると落ちづらくなってしまいますね

あんまり食べてないと思うんだけど

食生活が悪いのかしら?

食生活を一度見直していき

今日から対策をしていきましょう

内臓脂肪を減らすには、「運動しなければ」と思いがちですが、実はもっと手軽で確実な方法が毎日の「食事」を見直すことです。

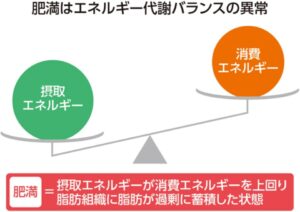

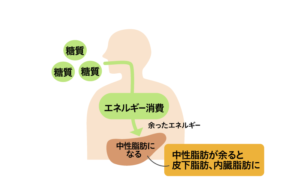

内臓脂肪は、消費しきれなかったエネルギーが体内に蓄えられて増えていくので、摂取するエネルギーの内容と量を調整することができれば、無理なく脂肪を減らすことが可能なのです。

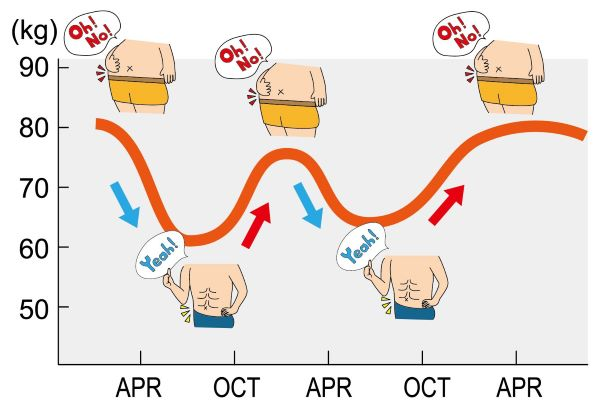

ただし、大切なのは「がまん」や「極端な制限」ではなく、我慢しすぎる食事法はリバウンドを招いたり、筋肉を減らして代謝を下げてしまったりと、逆効果になりかねません。

ちょっとした選び方や食べ方の改善だけで、内臓脂肪は確実に落としていき、まずは日々の食事を「見直す」ことから始めましょう。

・タンパク質を毎日取り込んでいく

・食物繊維が内臓脂肪を撃退する

・ビタミンとミネラルが痩せるもとに

内臓脂肪は早めの対策で

すぐに燃焼していきましょう

目次

食生活を見直して内臓脂肪を減らす

内臓脂肪を減らすためには、特別な運動やサプリメントに頼る前に、まず日々の「食生活」を見直すことがもっとも効果的です。

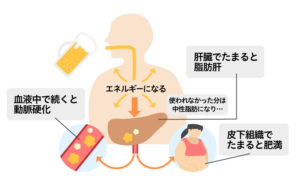

体に脂肪がたまる主な原因は、摂取するエネルギーが消費を上回り、エネルギーの摂りすぎになります。

食事からのエネルギーを適切にコントロールすれば、自然と体脂肪は減っていきます。

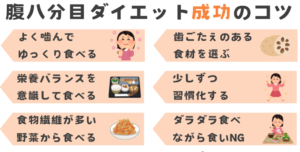

内臓脂肪をためこまないコツの一つが、「満腹になるまで食べない」こと、毎食後に「お腹いっぱい」と食べる人は要注意。

消化にエネルギーが必要となり余った分は内臓脂肪として蓄積されるので、「腹8分目」で箸を置くことが重要になり、食べ足りないと感じるかもしれませんが、体にはちょうどよいのです。

また、食べるときには、よく噛むことで脳の満腹中枢が刺激され、食べ過ぎを防ぐことができます。

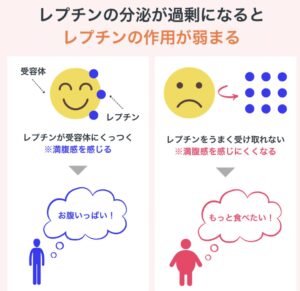

噛む回数が多いほど、「レプチン」と呼ばれる満腹ホルモンが分泌されやすくなり、「もう十分」と感じるタイミングが早く訪れます。

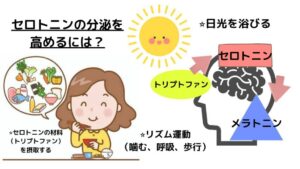

さらに、咀嚼によって「セロトニン」という幸せホルモンも分泌され、ストレスが和らぐ効果も期待でき、ストレスによる過食や暴飲暴食の予防にもつながるのです。

そして、食事の内容にも工夫が必要です。内臓脂肪を減らす食事の基本は、「タンパク質中心」にシフトすること。

肉、魚、卵、大豆製品などに含まれる良質なタンパク質は、筋肉の維持や代謝の向上に欠かせず、筋肉が増えることで基礎代謝が上がり、脂肪を燃やしやすい体に変わっていきます。

特に運動量の少ない人ほど、意識してタンパク質を摂ることが必要で、目安としては1日に「体重(kg)×1.0g以上」の摂取が理想となり、体重60kgの人であれば、1日60g以上のタンパク質を目指しましょう。

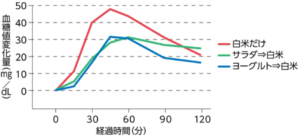

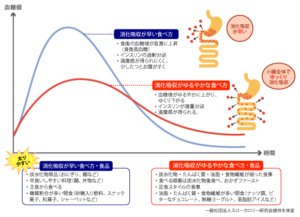

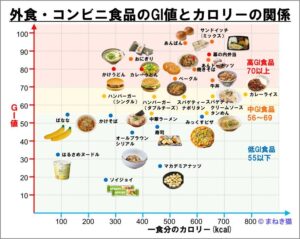

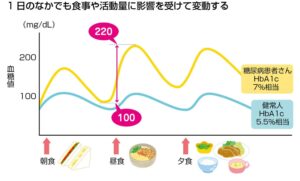

一方で、炭水化物や脂質は取りすぎに注意が必要で、糖質はエネルギーとして必要ですが、過剰に摂取すると血糖値が急上昇し、脂肪として蓄えられやすくなります。

白米、パン、麺類など精製された炭水化物は血糖値を上げやすいため、食べすぎないように気をつけていき、玄米や雑穀米、全粒粉のパンなど、血糖値を緩やかに上げる食材を選ぶことがポイントです。

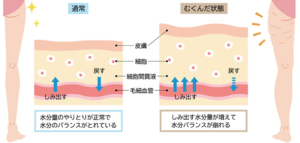

さらに、見落とされがちなのが「水分補給」、水は代謝の潤滑油とも言える存在で、脂肪の分解や老廃物の排出をスムーズにしてくれます。

体が水分不足になると代謝も下がり、脂肪が燃えにくくなるため、こまめな水分摂取が大切です。

1日の目安は、体重1kgあたり25〜30ml、体重60kgであれば1.5〜1.8リットル程度が目安となります。

こうした食事習慣は、急激な変化を求めず、少しずつ取り入れることが成功の秘訣になり、お腹いっぱい食べる習慣を見直し、よく噛んで、タンパク質を意識し、水をしっかり飲む。

この基本を続けるだけで、体は少しずつ内臓脂肪を減らし、より健康的な状態へと変わっていき、習慣を変えることは簡単ではありませんが、小さな積み重ねが大きな成果につながるのです。

胃の大きさを元通りにする

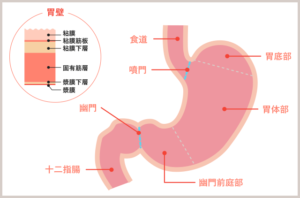

内臓脂肪が増える原因の一つに「食べ過ぎ」があり、日常的にお腹いっぱいになるまで食べる習慣があると、私たちの胃は次第にその量に順応し、大きくふくらんでしまいます。

特に満腹になるまで食べることが当たり前になっている人は、体が“満腹”と感じにくくなってしまい、つい食べ過ぎるサイクルに陥ってしまうのです。

胃は本来、握りこぶし1つ分ほどの大きさしかありませんが、過食を続けていると、胃の壁は柔軟にのびて一時的に大量の食べ物を受け入れるようになります。

この状態が続くと少しの食事では満足できず、さらに多く食べなければ満腹感を得られなくなり、余分なエネルギーは使い切れず、内臓脂肪として蓄積されていくのです。

胃の容量は、短期間の食事改善によって元の大きさに戻すことができ、1週間ほど腹七分目の食事を意識して続けることで、のびきった胃は徐々に本来の大きさに戻っていきます。

腹七分目とは、「まだ少し食べられそう」と感じるくらいで食事を終えること。

最初は物足りなさを感じるかもしれませんが、それは“慣れ”の問題になり、時間が経てば胃も、満腹中枢も、確実に新しい感覚に順応していきます。

内臓脂肪をためこまない体に変えるには、まず「食べ過ぎない」ことで、のびた胃を本来の状態に戻すことが、食欲と脂肪をコントロールし自分の胃と向き合う1週間から、健康な食生活は始まります。

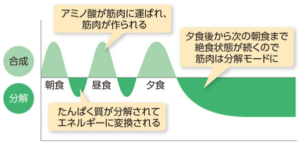

タンパク質を摂り内臓脂肪を減らす

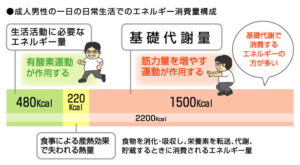

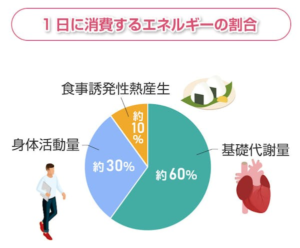

内臓脂肪を減らすためには「消費エネルギー」をいかに高めるかが重要で、私たちが一日に使うエネルギーのうち、約6割を占めるのが「基礎代謝」です。

これは、何もしていなくても体が生命を維持するために消費するエネルギーであり、年齢や体格、筋肉量によってその量は変わります。

注目すべきは、基礎代謝のうち約2割が「筋肉」で消費されているという点で、筋肉量を維持し、増やすことができれば、それだけで消費エネルギーが増え、内臓脂肪も燃えやすい体になります。

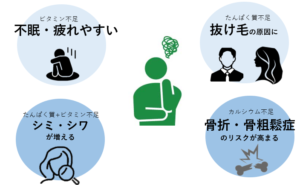

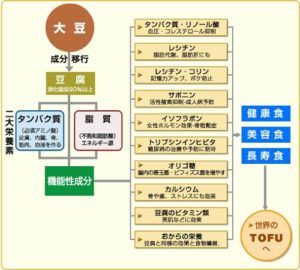

その筋肉づくりに欠かせないのが「タンパク質」、タンパク質は筋肉だけでなく、皮膚や髪、ホルモン、免疫細胞など、体のあらゆる組織を構成する重要な栄養素です。

不足すると筋肉量が落ち、基礎代謝が低下し、脂肪がたまりやすくなるという悪循環に陥ります。

だからこそ、内臓脂肪を減らすためには、意識的にタンパク質を摂ることが重要になるのです。

ポイントは「まとめて摂らないこと、タンパク質は体内に蓄えておくことができないため、一度に大量に摂取しても効果的に使われません。

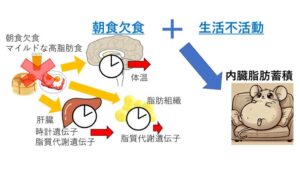

理想は、朝・昼・夕の3食に分けて、バランスよく摂ることで、特に朝食は時間がなくて簡単に済ませがちで、タンパク質が不足しやすい傾向にあります。

ご飯やパンだけで済ませるのではなく、卵、納豆、豆腐、ヨーグルトなどを組み合わせて、しっかりとタンパク質を補いましょう。

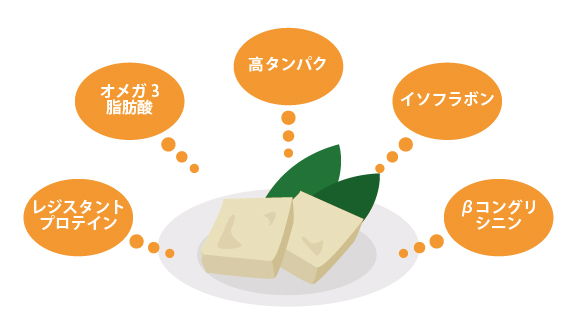

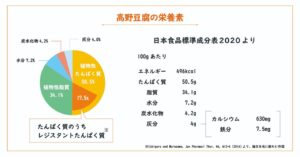

高野豆腐で内臓脂肪を落としていく

内臓脂肪を減らしたいけれど、毎日の食事に何を取り入れればよいか悩んでいる方におすすめしたいのが「高野豆腐」です。

和食の定番ともいえる高野豆腐は、非常に優れた栄養食品になり、手軽に取り入れやすく、日常の食卓に無理なくプラスできる食材として注目されています。

高野豆腐には、木綿豆腐の約7倍にもなる豊富なタンパク質が含まれており、しかも低糖質。

脂質は良質な植物性脂肪で、血管にもやさしく、カルシウムやマグネシウムといったミネラル類もバランスよく含まれています。

高野豆腐は乾燥している分、調理すると水分を含んで膨らむため、少量でも満腹感が得られやすく、食べすぎ防止にもつながり、価格が安価で家計にやさしいのも嬉しいポイントです。

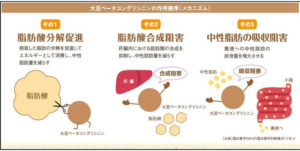

高野豆腐の内臓脂肪へ働く大豆に含まれる成分「大豆βコングリシニン」は、内臓脂肪の吸収を抑える作用をもち、脂肪燃焼を促進することがわかっています。

この成分は、血中の中性脂肪を下げる働きもあり、脂肪がつきにくく、落としやすい体づくりに貢献してくれます。

また、大豆食品を継続的に摂ることで、体内では「痩せホルモン」と呼ばれるアディポネクチンの分泌が増加することも知られています。

アディポネクチンは、脂肪細胞から分泌され、脂肪の分解やエネルギー代謝を促す働きがあるため、内臓脂肪の蓄積を防ぎ、脂質代謝を整える重要なホルモンです。

加えて、高野豆腐に含まれる「レジスタントタンパク」や「大豆タンパク質」には、食後の中性脂肪の上昇を抑える働きがあります。

これにより、食事のあとに急激に脂肪が血中に流れ込むのを防ぎ、血糖値の急上昇も緩やかに抑えてくれます。

これは、糖尿病や脂質異常症の予防にもつながり、悪玉コレステロール(LDL)を減らす作用ももたらし血管の健康維持にも寄与します。

高野豆腐は味にクセが少なく、煮物、炒め物、サラダのトッピングなど様々な料理にアレンジが可能です。

近年は粉末状やスナックタイプの高野豆腐も登場し、ライフスタイルに合わせて取り入れやすくなっており、調理も簡単で忙しい現代人にもぴったりです。

太りにくい体を食物繊維で作る

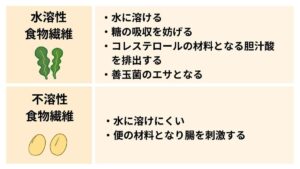

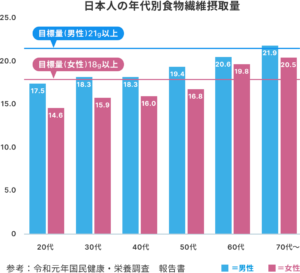

私たちの体にとって欠かせない栄養素は、たんぱく質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルといった五大栄養素が知られていますが、近年では「第6の栄養素」として注目されているのが「食物繊維」です。

かつては「消化されない不要なもの」と考えられていましたが、現在では、内臓脂肪対策や生活習慣病の予防において、極めて重要な役割を果たすことが分かっています。

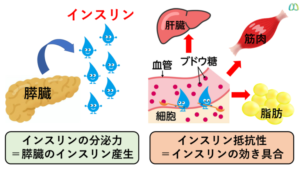

食物繊維は、人の消化酵素では分解されない成分ですが、それがかえって体内でさまざまな良い働きをし、内臓脂肪が増える大きな原因の一つに、食後の血糖値の急激な上昇があります。

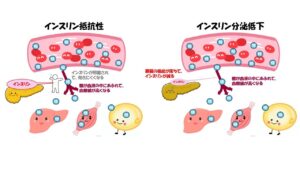

血糖値が急に上がると、血糖を下げるためにインスリンというホルモンが大量に分泌され、インスリンは血中の糖分を脂肪として体内に蓄える働きがあるため、結果的に内臓脂肪がたまりやすくなってしまうのです。

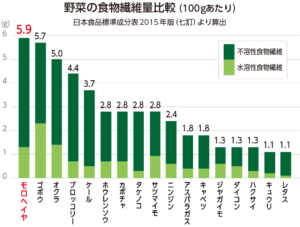

ここで食物繊維を一緒にとることで、食後の血糖値の上昇が緩やかになり、インスリンの過剰な分泌を防ぐことができ、食物繊維は体内に余分な脂肪がつくのを抑える“天然のコントロール役”として働いてくれるのです。

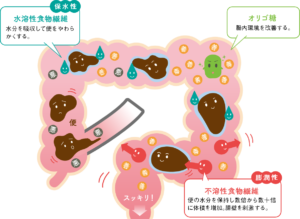

食物繊維には大きく分けて「水溶性」と「不溶性」の2種類があり、水溶性食物繊維は水に溶けて粘度のあるゲル状に、胃や腸での消化吸収をゆっくりにする働きがあります。

これにより、糖の吸収が抑えられ、血糖値の上昇を緩やかにし、胆汁酸やコレステロールと結びついて排出を促すため、脂質異常症の改善にも効果的、海藻類や果物、オクラ、納豆などに多く含まれています。

一方、不溶性食物繊維は水に溶けず、水分を吸収して膨らむ性質を持ち、これにより腸のぜん動運動を活発にし、便通を促進します。

老廃物を体外へ排出する力が高まることで、腸内環境が整い、脂肪が蓄積されにくい体質づくりに貢献し、不溶性食物繊維は、野菜、きのこ、豆類、穀類などに多く含まれます。

この2種類の食物繊維をバランスよく摂ることが、健康的に太りにくい体をつくるカギです。

食物繊維は脂肪や余分な糖分を絡めとって、便と一緒に排出するという重要な役割も担っているのです。

現代人の多くは食物繊維が不足していると言われていますが、意識して毎日の食事に取り入れることで、内臓脂肪の蓄積を防ぎ、代謝のよい体へと導くことができます。

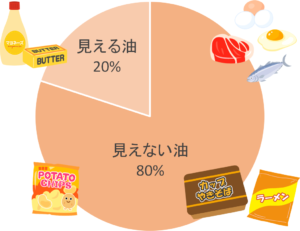

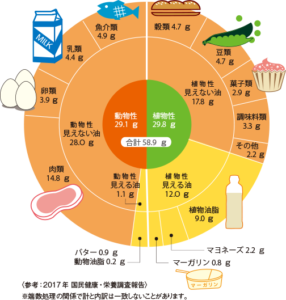

現代人は油を摂りすぎている

脂肪を落としたいと思うと「油を控えよう」と考える人も多いのですが、脂質は私たちの体にとって必要な栄養素であり、まったく取らないというのは逆効果になります。

大切なのは「油を減らす」ことではなく、「どの油を、どのように取るか」を見直すことで、現代の食生活では、油の摂取は「見える油」と「見えない油」に分けて考える必要があります。

見える油は、調理に使う植物油やバター、ドレッシングなど目に見えて加えられる油のこと。

実は私たちが一日に摂っている脂質のうち、こうした油はわずか2割ほどで、残りの8割は、肉類、乳製品、スナック菓子、パン、インスタント食品など、加工品に含まれる“見えない油”から無意識に摂っているのです。

つまり、体脂肪を増やさないためには、見える油ばかりを気にするのではなく、見えない油の取りすぎに注意することが重要です。

たとえば、加工肉やクリーム入りのお菓子、フライ系の惣菜などは脂質が多く含まれていることが多く、知らないうちに摂取量が増えてしまいます。

パッケージの栄養成分表示を確認し、「脂質○g」という項目に注目する習慣をつけると、過剰摂取を防ぐ手助けになります。

脂質は、大きく分けて「動物性脂質」と「植物性脂質」に分類されます。

動物性脂質は、肉の脂身や乳製品、バターなどに多く含まれ、飽和脂肪酸が多く血中脂質の上昇につながりやすい傾向があるのです。

一方、植物性脂質はオリーブオイルやごま油、アボカド、ナッツ類などに含まれ、血管を守る働きのある不飽和脂肪酸が豊富です。

とはいえ、体によいとされるオリーブオイルやアマニ油であっても、摂りすぎればカロリーオーバーとなり、結局は体脂肪の蓄積につながり、健康に良い油も「適量」が大切なのです。

日々の食生活では、「油=悪者」と決めつけるのではなく、質と量のバランスを意識しましょう。

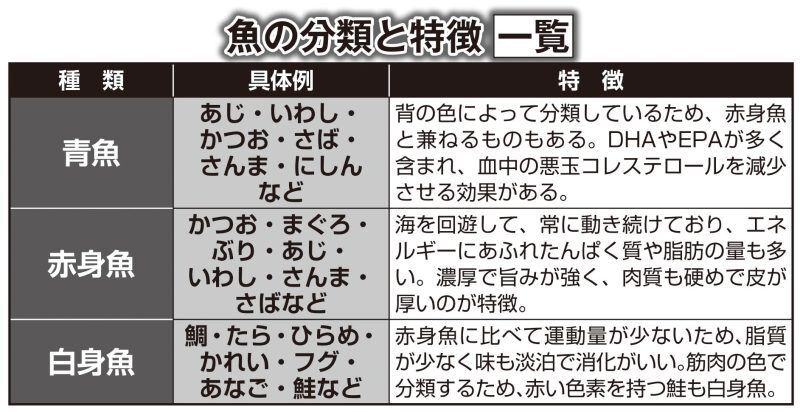

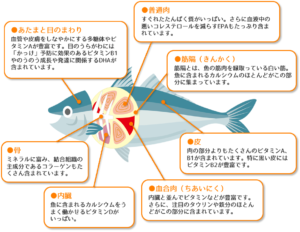

タンパク質と良い脂質を青魚で

サバやイワシ、サンマ、アジなどの青魚には、内臓脂肪を減らすのに役立つ有効成分が豊富に含まれています。

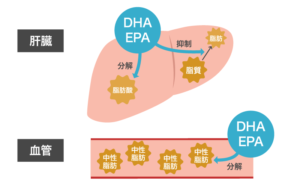

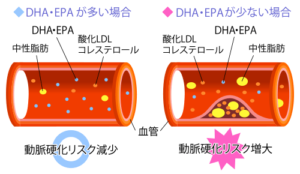

注目すべきなのが「DHA(ドコサヘキサエン酸)」と「EPA(エイコサペンタエン酸)」という2つの不飽和脂肪酸で、これらは青魚に特有の脂に多く含まれており、健康維持と体脂肪対策の両面で非常に優れた働きをしてくれます。

DHAやEPAには、体内の「中性脂肪」を減らし、血液中の脂質バランスを整える作用があります。

内臓脂肪は中性脂肪の蓄積によって増えていくため、これらの成分を継続的に摂ることで、脂肪がたまりにくい体質へと近づけることができます。

また、脂質異常症の予防や改善にも効果があるとされ、生活習慣病のリスクを下げる点でも非常に頼もしい存在です。

さらに、DHAとEPAは「インスリン抵抗性」を改善する働きも期待され、インスリン抵抗性とは、体がインスリンをうまく使えない状態のこと。

これが進行すると、血糖値が高止まりし、糖尿病のリスクが高まるだけでなく、余分な糖が脂肪に変わり、内臓脂肪が増える原因になってしまいます。

DHAとEPAは、こうした代謝の乱れに介入し、脂肪がたまりにくくなるようサポートしてくれます。

また、DHAとEPAには、血中の悪玉コレステロール(LDL)を減らし、善玉コレステロール(HDL)を維持する作用もあり、血管の健康を守るうえでも欠かせない存在です。

ただし、DHAやEPAは熱に弱く、水や油に溶けやすいという特徴があり、調理時に加熱しすぎると、せっかくの有効成分が流れ出てしまいます。

そのため、刺身やカルパッチョなどの「生」で食べるメニューが理想になりますが、火を通す場合も、煮る・蒸すといった調理法で優しく仕上げると成分の損失を最小限に抑えられます。

青魚は、内臓脂肪を減らすだけでなく、血液や血管、代謝機能の改善にまで働きかける「食べるサプリメント」ともいえる存在なので、週に2〜3回、意識して食卓に取り入れてみましょう。

ビタミンとミネラルも味方につける

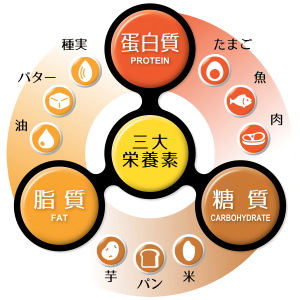

内臓脂肪を減らす食事というと、糖質や脂質、タンパク質の「三大栄養素」に注目が集まりがちですが、それだけでは健康な体は作れません。

三大栄養素を効率よく代謝し、健康を維持するためには「ビタミン」と「ミネラル」という2つの補助的な栄養素が不可欠で、毎日の食事から意識的に摂る必要があります。

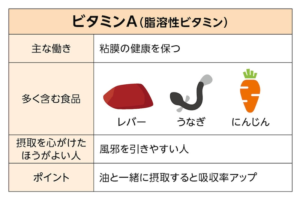

まず、ビタミンにはさまざまな種類があり、それぞれが異なる役割を担っています。

たとえば「ビタミンA」は、皮膚や粘膜の健康を保ち、免疫機能を正常に保ち、目の健康にも関わっており、暗いところでも視界を確保する力を支えています。

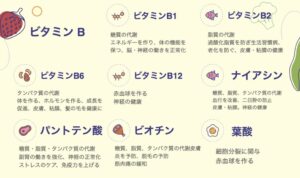

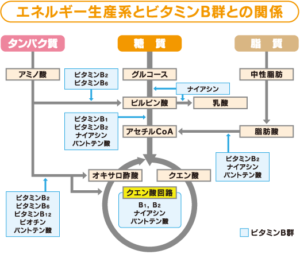

「ビタミンB群」は、特にエネルギー代謝に深く関与しており、糖質や脂質、タンパク質を分解してエネルギーに変える過程で重要な役割を果たします。

B1、B2、B6、B12、ナイアシンなど複数の種類があり、どれか一つが欠けても代謝の効率は落ちてしまいます。

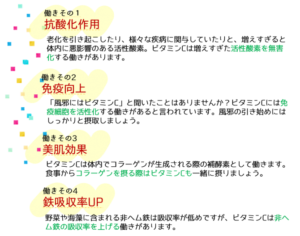

「ビタミンC」は、抗酸化作用をもつことで知られ、体内の細胞を酸化から守ると同時に、免疫機能を高め、ストレスに対する抵抗力を支える役割もあり、鉄の吸収を助けるため、貧血予防にも有効です。

「ビタミンD」は、骨の健康に関わる重要なビタミンであり、カルシウムの吸収を促進します。

近年では、免疫調整作用や筋力維持への関与も注目されており、日光を浴びることで皮膚でも合成される特性をもちます。

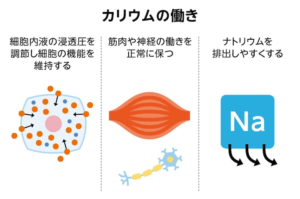

一方、ミネラルも体にとって欠かせない栄養素、代表的なものとして「ナトリウム」「カリウム」「カルシウム」「マグネシウム」などがあり、いずれも生命活動を支える基本要素となっています。

「ナトリウム」は、体内の水分バランスを保ち、神経伝達にも関わる重要な成分ですが、摂りすぎると高血圧などのリスクが高まります。

一方で「カリウム」はそのナトリウムを排出する働きがあり、塩分のとりすぎを調整する役割を担っています。野菜や果物、海藻などに豊富です。

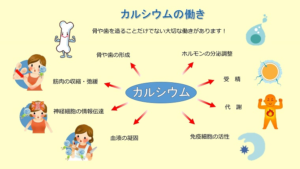

「カルシウム」は、骨や歯の形成に欠かせないだけでなく、筋肉の収縮や神経の伝達にも深く関与しています。

不足すると骨粗しょう症のリスクが高まるだけでなく、筋力低下や精神的な不調を招くこともあります。

これらビタミンやミネラルは、内臓脂肪を直接的に減らす効果はないかもしれませんが、代謝をスムーズに行うために欠かせない存在です。

代謝が活発であれば脂肪は燃えやすくなりますし、筋肉や免疫の維持にも必要不可欠、栄養バランスが偏れば体の不調につながり、健康的な減量もうまくいきません。

食事の基本は「多様性」にあり、主食・主菜・副菜をそろえ、いろいろな食品からビタミンとミネラルを補いましょう。

サプリメントに頼りすぎず、自然なかたちで体に必要な栄養を取り入れていくことが、内臓脂肪に悩まない健やかな体への近道です。

外食でも意識してメニュー選びを

忙しい日々の中で、外食を利用する機会は誰にでもありますが、内臓脂肪を減らしたい、健康的な体を目指したいという人にとって、外食にはいくつかの注意点があります。

外食メニューは一般的に、糖質・脂質・塩分が高くなりやすく、ビタミンやミネラルなどの微量栄養素が不足しがちになり、無意識に高カロリーな食事を続けていると、内臓脂肪が蓄積しやすくなるため、食べ方や選び方に工夫が必要です。

まず、外食を選ぶ際に基本となるのが「定食スタイル」を意識することが重要です。

主食(ごはんやパン)、主菜(肉・魚・大豆製品などのタンパク源)、副菜(野菜のおかず)、汁物(味噌汁やスープなど)がバランスよく揃っている定食は、自然と栄養が偏りにくくなります。

一方で、丼物やパスタ、ラーメンなどの単品メニューは、炭水化物中心で野菜やタンパク質が不足しやすく、栄養が偏りがちとなり、丼ものを選ぶ場合は、サラダや汁物などを追加して栄養バランスを整えると良いでしょう。

次に、調理法も、唐揚げや天ぷらなどの揚げ物は脂質が多く、エネルギーが高くなりやすいため、できるだけ避けていきましょう。

焼き物、蒸し物、煮物など、比較的脂質が少ない調理方法のメニューを選ぶようにすると、摂取カロリーを自然に抑えることができます。

また、ごはんの量にも気を配っていき、無意識のうちに大盛りや普通盛りを注文してしまいがちですが、「少なめ」にすることで、糖質の摂取量を抑えることができます。

その分、野菜のおかずを多めにしたり、サラダを追加したりすると満足感が得られやすく、栄養バランスも改善されます。

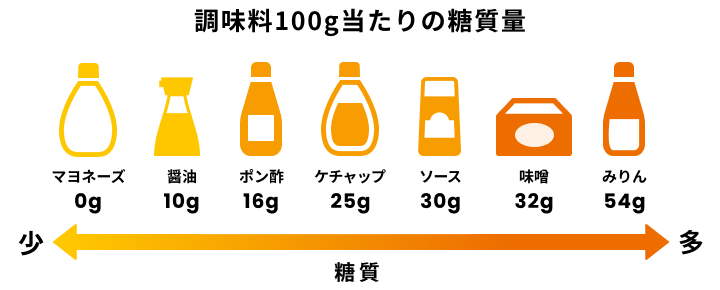

調味料の使い方も、ソースやドレッシング、マヨネーズ、ケチャップなどの調味料には糖分や塩分、脂質が多く含まれています。

味付けがしっかりしている外食では、調味料を追加せず、素材の味を楽しんでいき、ドレッシングは別添えで注文、使う量を調整するだけでも大きな違いが生まれます。

さらに、飲み物にも注意をし、ジュースや甘いカフェドリンク、アルコール類は糖分が多く、知らず知らずのうちにカロリーオーバーになってしまいます。

外食時の飲み物は、なるべく水やお茶を選ぶのが理想になり、食後の甘いドリンクは血糖値を急上昇させてしまうので、内臓脂肪の蓄積を促す原因にもなります。

このように、外食の際も「選び方」や「ちょっとした工夫」で、健康的な食事を実現でき、食事は一度きりで完璧にしようとせず、1週間単位でバランスを整えていきましょう。

お酒とも上手に付き合っていく

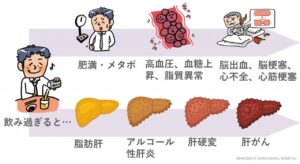

健康的な体づくりや内臓脂肪を減らすためには、食事だけでなく「お酒」との付き合い方も見直すことが大切になります。

お酒はストレス発散やリラックス効果もあり、完全に断つ必要はありませんが、飲み方を誤ると体脂肪の蓄積や生活習慣病のリスクを高めてしまいます。

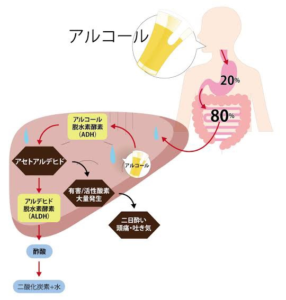

アルコールには「エンプティーカロリー」と呼ばれるカロリーがあり、栄養素がほとんど含まれていないにもかかわらず、エネルギーとしては高いカロリーを持っているという意味です。

アルコール1gあたり約7kcalと、脂質(1gあたり9kcal)に次いで高いエネルギー量を持ちながら、体に必要なビタミンやミネラルなどはほとんど含まれていません。

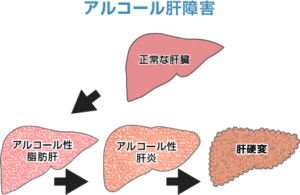

さらに、アルコールは肝臓で分解される過程で中性脂肪の合成を促進します。

飲酒量が多くなると、肝臓が優先的にアルコールを分解しようとするため、通常の脂肪代謝や糖代謝が後回しにされ、脂肪が体内に蓄積しやすくなってしまいます。

特に内臓脂肪は肝臓のすぐ近くにあるため、影響を受けやすく、脂肪肝などのリスクも高まります。

また、アルコールはホルモンバランスにも影響を与え、食欲を増進させるホルモン(グレリン)の分泌が促進され、逆に食欲を抑えるホルモン(レプチン)は減少させるのです。

その結果、必要以上に食べ過ぎてしまう傾向が強まり、飲酒と同時に摂取するカロリーが増加します。

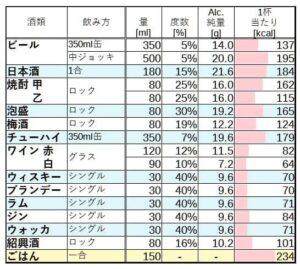

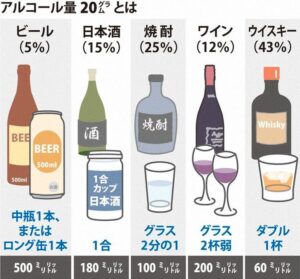

しかし、お酒を完全に断つ必要はなく、大切なのは飲む種類と飲み方の工夫です。

たとえば、ビールやカクテル、日本酒などの糖質が多いお酒は、血糖値を急激に上昇させ、脂肪の合成を促進します。

内臓脂肪対策を考えるなら、糖質量が少ないワイン(特に赤ワイン)や、糖質を含まない焼酎やウイスキーなどの蒸留酒を選ぶのが重要になります。

割り方もジュースや甘い炭酸飲料で割ると、糖質の摂取量が一気に増加するので、割る際は水やお茶、無糖の炭酸水を使うと余計なカロリーを抑えることができます。

また、お酒を飲むときは「何と一緒に食べるか」も非常に重要になり、揚げ物や塩分・脂肪が多いスナック類は控えていくようにしましょう。

大豆製品(冷奴や枝豆)、刺身、焼き鳥(塩味・皮なし)、野菜スティックなど、低脂肪で高タンパク、ビタミン・ミネラルも含まれるおつまみを選び、味付けも薄めを意識し、塩分の摂りすぎを防ぐことが肝心です。

飲む量と頻度も見直し、適量の目安は、男性で日本酒1合またはビール500ml程度、女性はその半分、毎日ではなく休肝日を設けることも肝臓の健康を守るうえで重要です。

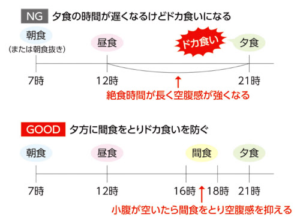

全く食べないは肥満のもとに

「短期間で痩せたい」「早く結果を出したい」と思うあまり、極端に食事を抜いてしまう人がいます。

朝食を抜き、昼はサラダだけ、夜も軽く済ませるなど、極端な食事制限を続ければ、一時的に体重や体脂肪は減るかもしれませんが、こうしたダイエットは、実は「痩せにくい体」をつくる原因にもなります。

人の体は、長時間食事を取らないと「飢餓状態」だと判断し省エネモードに入り、体はなるべくエネルギーを使わずに済むように代謝を落とし始めます。

「基礎代謝」が下がってしまうことは深刻で、これは何もしなくても消費されるエネルギーのことですが、基礎代謝が下がれば、同じ生活をしていても脂肪は燃えにくくなってしまいます。

さらにエネルギーが不足した状態が続くと、体は筋肉を分解してエネルギー源にし始め、筋肉は脂肪を燃やすエンジンのような存在。

これが減ってしまうと脂肪の燃焼効率がさらに悪くなり、太りやすく痩せにくい体質へと変わってしまうのです。

見た目の体重が減っても、それが筋肉の減少であれば、本質的なダイエットとはいえません。

また、極端な食事制限は精神的なストレスも大きく、我慢の限界がくると「ドカ食い」につながりやすくなります。

リバウンドを繰り返せば、以前よりも脂肪がつきやすくなり、ダイエットに対する自信も失われてしまうでしょう。

ダイエットに必要なのは、極端な制限ではなく「適切な食事と習慣の改善」です。

きちんと3食をとり、栄養バランスを整えることで、代謝の高い状態を保ちながら健康的に体脂肪を減らすことができます。

タンパク質や食物繊維を意識して摂ることで、筋肉を維持しながら無理なくダイエットが進みます。

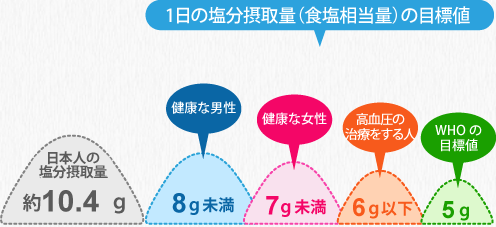

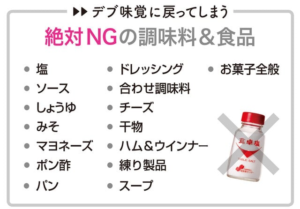

塩分が食べ過ぎを招く

健康的な体づくりや内臓脂肪の予防・改善において、見逃せないのが「塩分の摂取量」です。

塩分は、ナトリウムというミネラルに由来し、体にとって必要不可欠な成分ですが、摂りすぎるとさまざまな不調を引き起こし、肥満や内臓脂肪との関係でも注意が必要なポイントです。

塩分そのものにはカロリーはありませんが、塩分を多く含む食事は間接的に肥満の原因になります。

塩辛い食べ物は味が濃いため食欲を刺激してしまい、つい食べすぎてしまうことがあるのです。

濃い味付けの料理は咀嚼回数も少なくなりがちで、満腹感を得る前に多くの量を食べてしまう傾向にあり、摂取エネルギーが増加し、結果的に脂肪が蓄積しやすくなるのです。

また、塩分を摂りすぎると、体はその濃度を薄めようとして水分をため込み、これが「むくみ」や「水太り」の原因となり、体重の増加にもつながります。

加工食品や外食、惣菜などには知らず知らずのうちに大量の塩分が含まれており、意識していないと簡単に過剰摂取になってしまうのです。

一日の塩分摂取の目安は、成人男性で7.5g未満、女性で6.5g未満とされていますが、実際の平均摂取量はこれを大きく上回っているのが現状です。

塩分を適正範囲内に抑えるためには、調味料の使い方や食材選びに工夫が必要で、しょうゆやソースは「かける」より「つける」ことで使用量を減らせますし、減塩タイプの調味料を使うのも効果的です。

また、出汁のうま味を活かし酢やレモンなどの酸味、香辛料や香味野菜を使ったりすることで、塩分を控えても満足感のある味付けが可能になり、塩分控えめの食事に慣れると、自然と素材の味を楽しめるようになり、味覚も整ってきます。

まとめ:内臓脂肪を落とす生活への第一歩

今日から食事を変えて

お腹周りを撃退ね

お腹周りはゆっくりと撃退し

肥満からくる病気の抑制を

今回は、食生活で内臓脂肪を撃退していく 痩せやすい体つくりの話になります。

・毎日水分をしっかりとり脂肪燃焼

・ビタミンとミネラルを味方に脂肪を燃やす

・塩分を適量にして味覚を戻す

内臓脂肪は、見た目に分かりづらくても体の中で静かに健康をむしばむ存在で、年齢を重ねるほど、代謝の低下や筋肉量の減少により、脂肪がつきやすく、落ちにくくなっていきます。

しかも、内臓脂肪は、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病の発症と深く関わっており、放置することで動脈硬化や心筋梗塞など、命に関わる病気の引き金にもなります。

その一方で、内臓脂肪は「落としやすい脂肪」で、日々の食生活や習慣を少し見直すだけで、体は確実に変わっていきます。

極端な制限や過度な運動は必要はなく、大切なのは毎日の食事を整え、エネルギー収支を見直し、栄養の質にも目を向けることです。

紹介したように、満腹まで食べず腹七分を意識する、よく噛むことで満腹感を高める、タンパク質を適切に摂取して筋肉と代謝を維持する、水分をしっかりとる、ビタミンやミネラルをバランスよく補っていき内臓脂肪対策の土台を作ります。

また、青魚や高野豆腐、食物繊維の豊富な野菜や海藻類など、内臓脂肪の燃焼を助けてくれる食材を意識的に取り入れることも、食習慣の質を高めるうえで非常に有効です。

加工食品や揚げ物、糖質・塩分の摂りすぎには注意を払いながらも、過度に制限するのではなく、楽しみながら続けられる工夫が必要です。

さらに、お酒や外食も生活を楽しみながら健康を守るためには、「選ぶ力」と「意識する力」がカギとなります。

ダイエットの成功とは、単に体重を減らすことではなく、「無理なく続けられ、リバウンドしにくく、体も心も軽くなること」です。

急激な変化よりも、じわじわと体質が変わっていくことこそ、本質的な健康改善と言えるでしょう。

体重や体型の変化を感じると

メンタル的にもポジティブに

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

12

コメント