こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、健康シニアライフの為に腸を知る 腸から健康と食事習慣改善の話になります。

最近はお腹を壊す事が多くなって

出かけるのも億劫になってきたわ

お腹を壊す事が多くなったのですか?

出先での腹痛なども怖くなりますね

そうなのよね、いつ腹痛になるか分からないから

外に出るのも最低限になってしまったわ

まずは腸の事を知り自分の腹痛

胃腸痛の対策をとりましょう

年齢を重ねると体には様々な不調が生じ、胃腸のトラブルもその中の1つ、常に下痢や便秘を繰り返している方、ちょっとした事でお腹を壊してしまう方

お腹や胃の中に何か住んでいるかのように、何かの度に不調が現れるのですが、しばらくすると症状も治る為、病院へいく事も躊躇う事が多いのも現状です。

朝から起きてお腹の調子が悪い、友達とのランチ中にお腹が痛くなる、緊張をすると胃がキリキリしてしまうのですが、年齢のせいだろうと諦めてしまう事も

今日から胃腸の事を知り、食事の改善、生活を改善していき、これからのミライフを不調知らず、不安なしの安心した生活リズムで過ごしていきましょう

・腸から幸せが作られている

・腸の働きを知り今の不調を改善

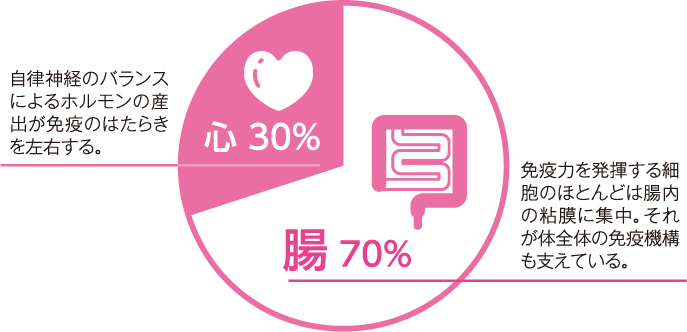

・免疫力やメンタルも腸の良し悪し

胃腸の事を理解していき

今の不調を取り除きましょう

目次

口に入った食べ物はどうなるのか?

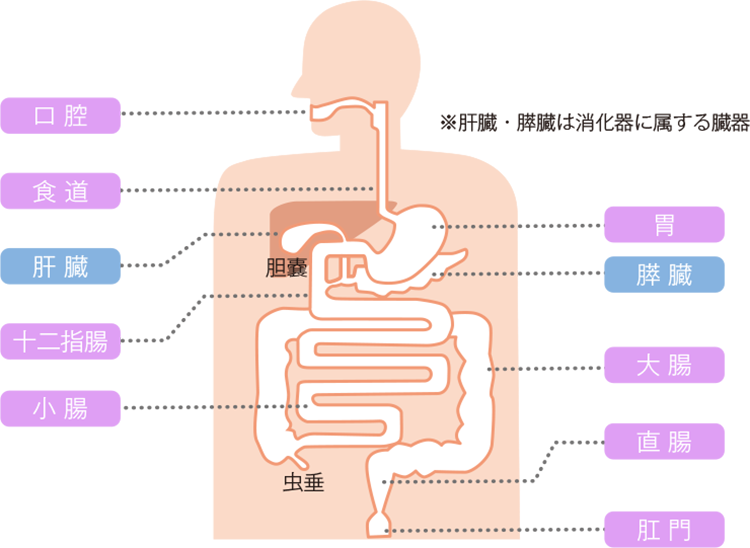

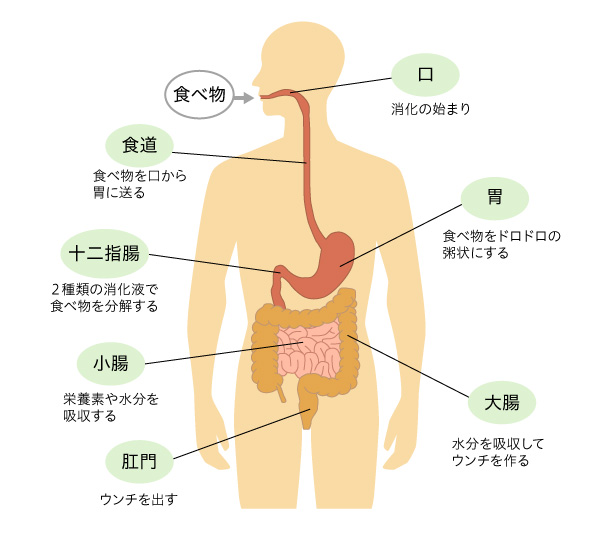

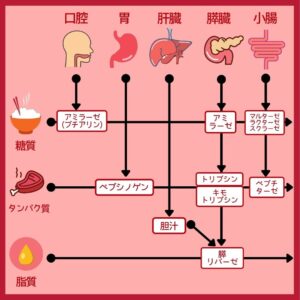

食事をすると、食べた物は口から食道を通り胃に向かい、胃の中では、強力な酸性の胃液によって消化が行われドロドロに、溶けた食べ物は胃から小腸に向かいます。

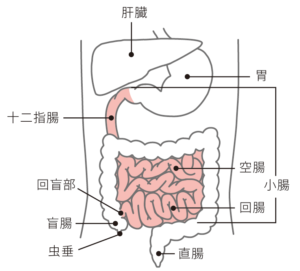

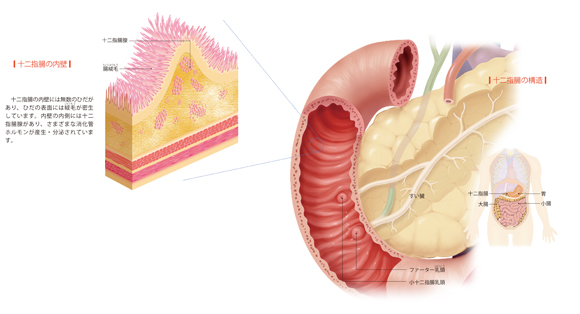

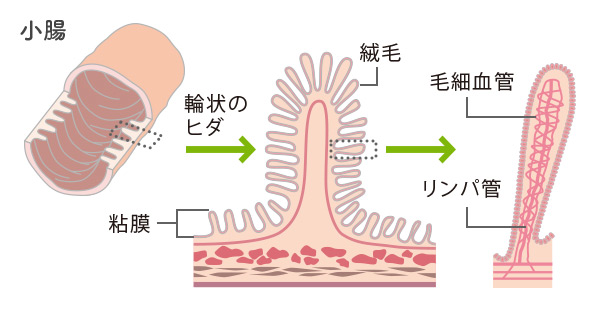

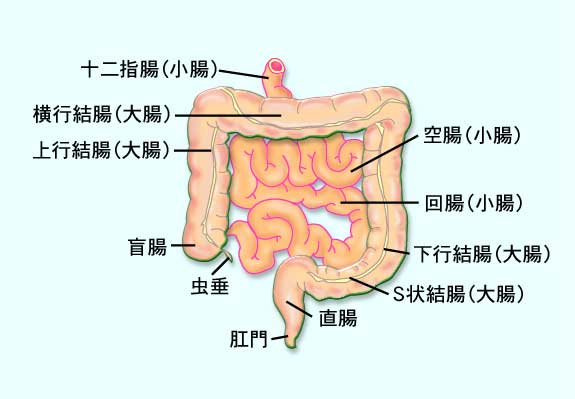

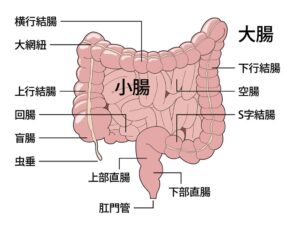

小腸は食材の栄養素を吸収するために重要な臓器で、十二指腸・空腸・回腸に分けられ、合わせて5〜7mある長い臓器になります。

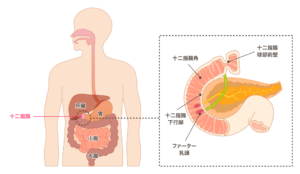

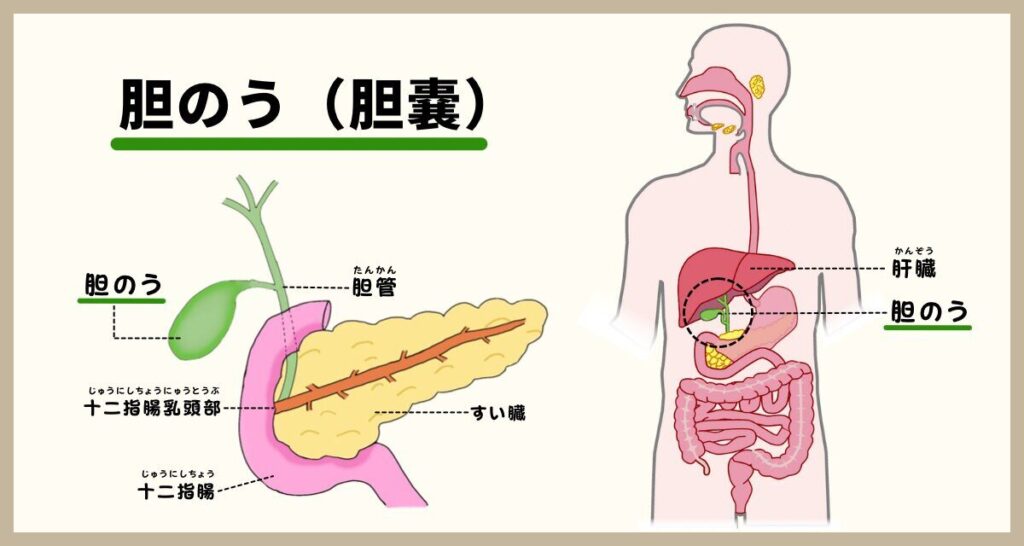

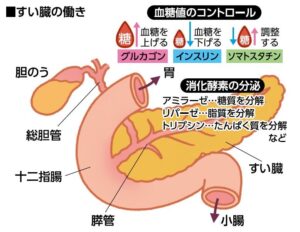

小腸を食べ物は約3時間程かけて通過していくのですが、十二指腸を通過する際に、胆のう、すい臓で生成された消化液が出て、食べ物と混ざり合い消化が進むのです

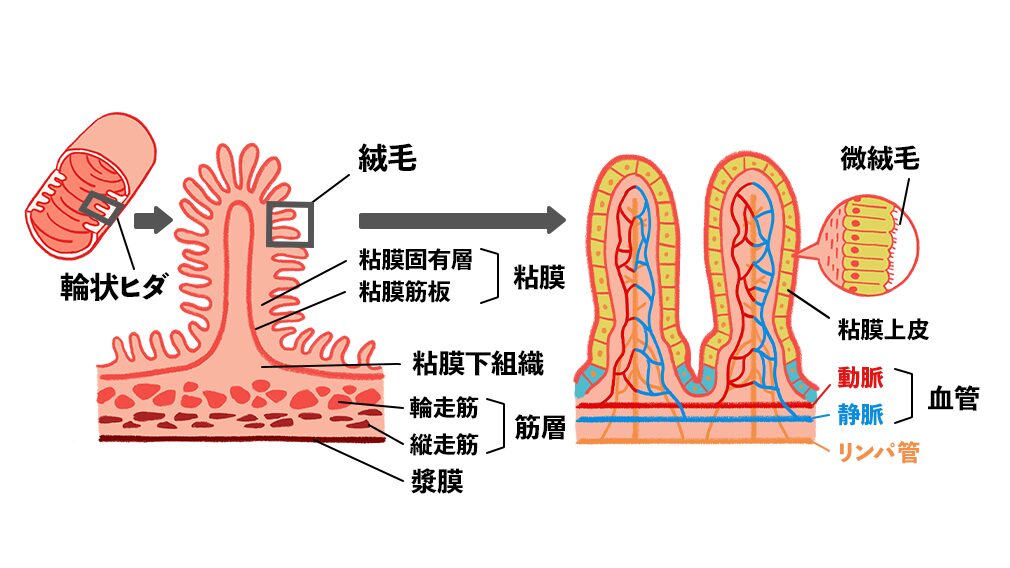

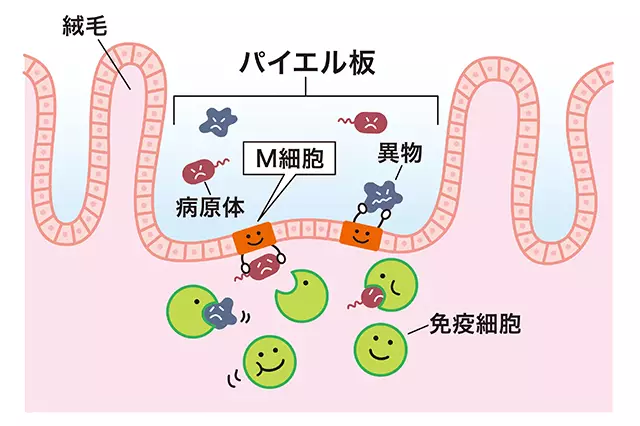

小腸の中には、無数の絨毛(じゅうもう)が出ており、体に必要な栄養素を吸収し、栄養を吸い取られた食べ物は大腸へと送られます。

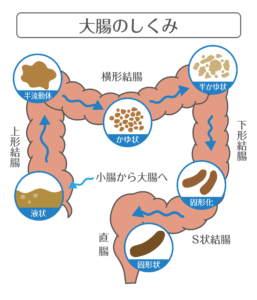

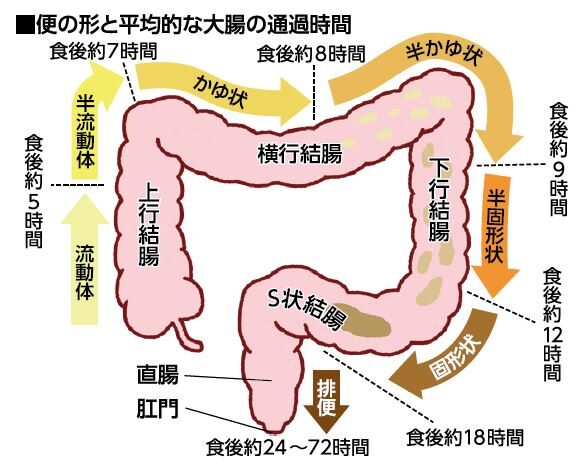

大腸では、小腸を通過してきたドロドロのかゆ状の半固形状になった食べ物の残りから、水分やミネラルが吸収されて固形に変化、形成され便として排出されていきます。

これら消化、吸収、排泄の一連の流れを行う器官をまとめて「消化管」と呼び、消化管は、部位によって働きも変わり、日々休みなく動いています。

そして、痛みを鎮める為には、小腸や胃など、器官ごとへ対策をしていきますが、しっかりと調子を整える為に、消化管全てを健康な状態にする必要があるのです。

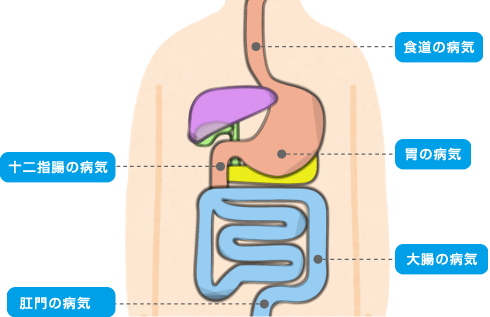

① 各消化管で起こる不調を知る

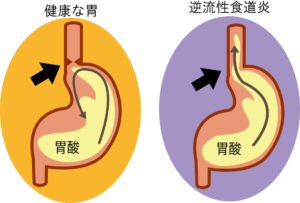

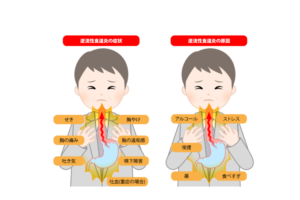

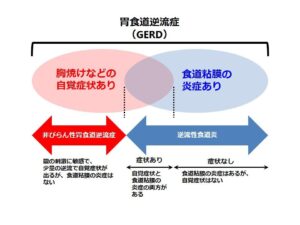

消化管は器官ごとに働きも違うために、起こる症状、不調も変わり、口からすぐの食道で起こりやすい不都合は、逆流性食道炎

食道と胃の間には、胃液や飲み込んだ食べ物の逆流を防止するための弁が備わっていますが、その弁を越えて胃液、食べ物が逆流してくる事で起こります。

主な症状としてゲップ、胸焼け、酷くなると口元まで胃液が込み上げ、それだけでなく、食道の壁は弱いので、胃液のような強酸により炎症を起こしてしまうのです。

胃の場合は、辛い物やしょっぱい物などの刺激物、アレルギーを引き起こす食材が取り込まれると、胃液が多量に分泌され、胃の粘膜を充血させ、慢性的な胃炎を引き起こします。

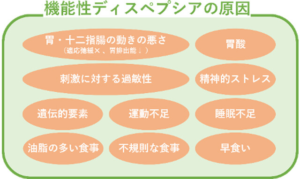

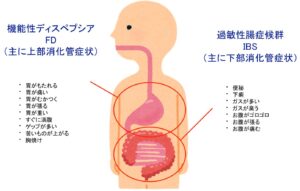

胃炎が慢性化すると、胃潰瘍、胃がんの原因となり、検査では何もないのに、胃痛や胃もたれを感じる「機能性ディスペプシア」は、ストレスが原因と考えられます。

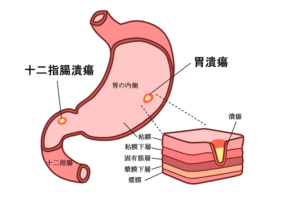

胃を通り過ぎた後の十二指腸は、デリケートな臓器なため、胃酸によって傷つきやすい傾向にあります。

胃酸の過剰分泌や精神的なストレスなどで胃の粘膜を守る物質を分泌する働きが弱くなると、胃酸で損傷し影響をうけてしまいます。

症状が軽いうちは、吐き気や胸焼けで治るのですが、重症化してしまうと腸に穴があく十二指腸潰瘍を発症し、お腹の上部が激痛に襲われます。

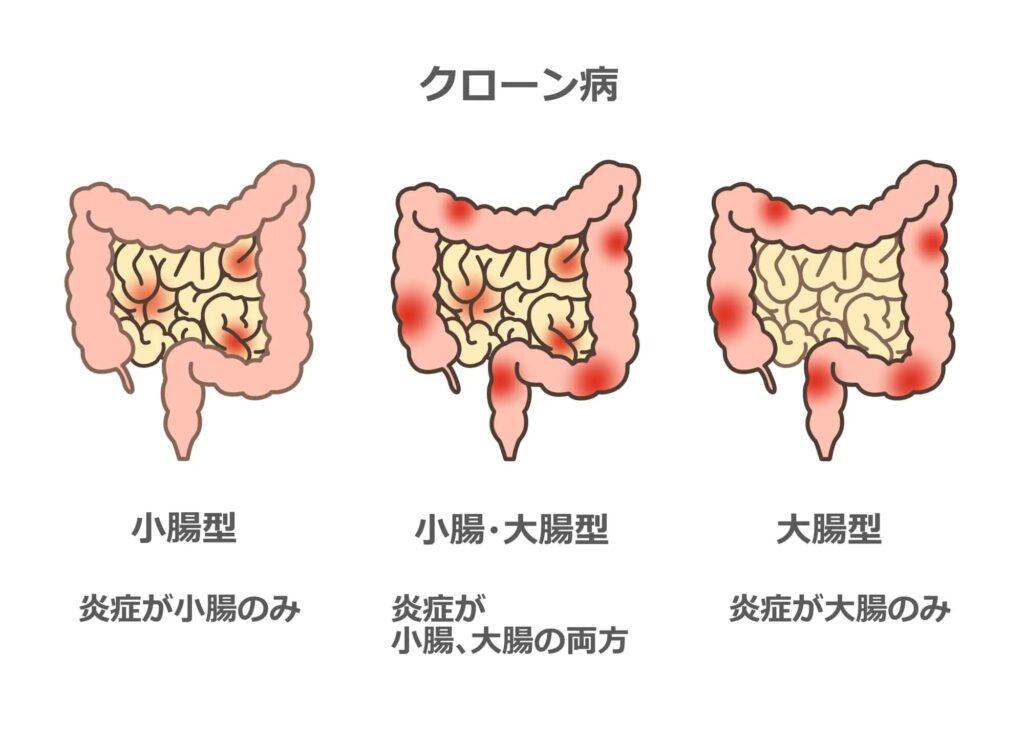

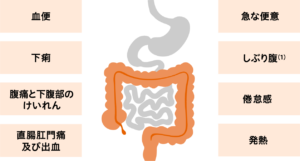

小腸で炎症が起こる病気は炎症性腸疾患、下痢、下血、発熱、体重減少などの症状が現れ、若年層に多いトラブルに

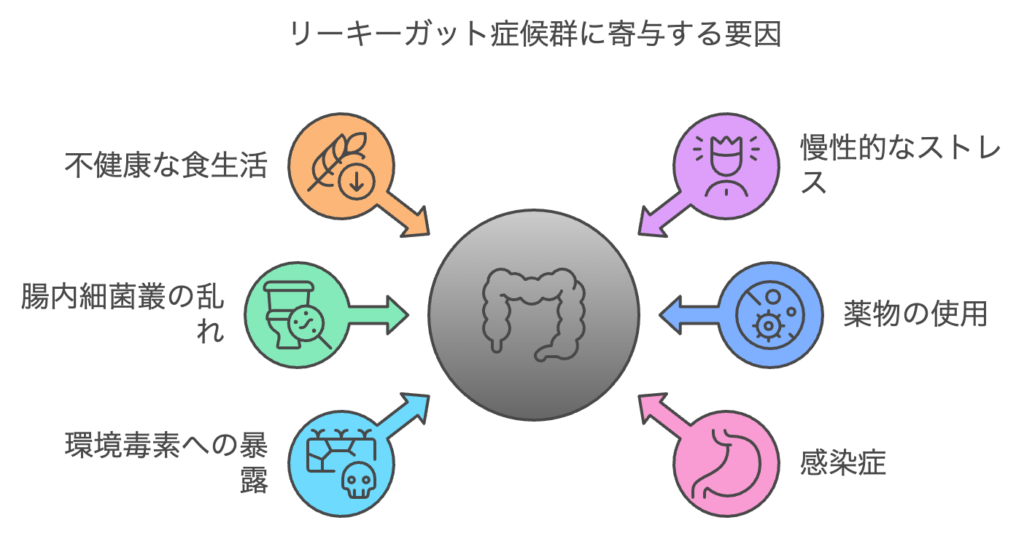

現在増加傾向のリーキーガット症候群は、小腸の粘膜に隙間ができ、小腸の内容物が他の部位に漏れ、混入し腹痛やアレルギーなどの原因となります。

そして、クローン病は、炎症性腸疾患の一種であり、口から肛門までの消化管の全てがただれたり、潰瘍が出来てしまう病気です。

大腸に棲んでいる腸内細菌が小腸に入り込み異常増殖してしまう小腸内細菌異常増殖症、膨満感、下痢、便秘、胸焼け、不眠などの症状が現れます。

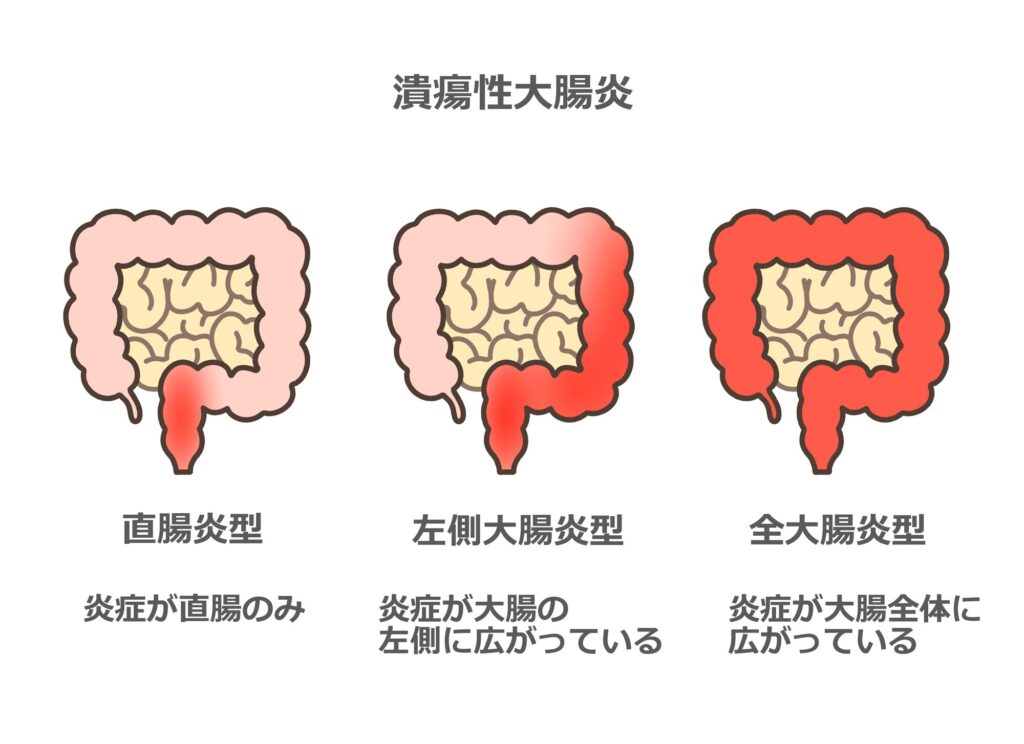

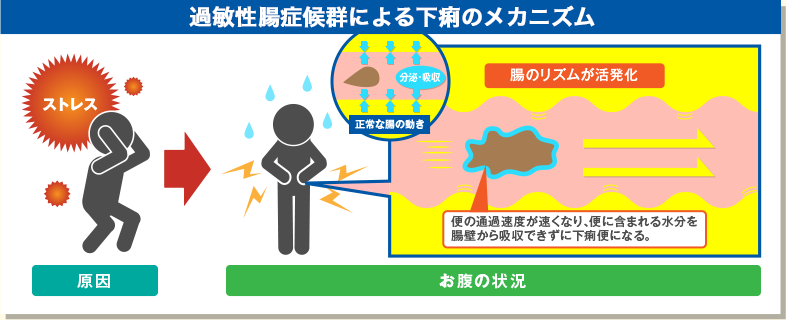

大腸の腸内細菌である、善玉菌、日和見菌、悪玉菌のバランスが崩れてしまうことが原因で起こる過敏性腸症候群を発症します。

最近、ゲップが多くなった、胃酸が上がってくる、胸焼けや胃痛、頑固な便秘、長引く下痢などは消化管のトラブルの事があるので、まずは食事、習慣の見直しを

② 腸の事を知っていく

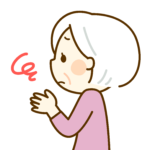

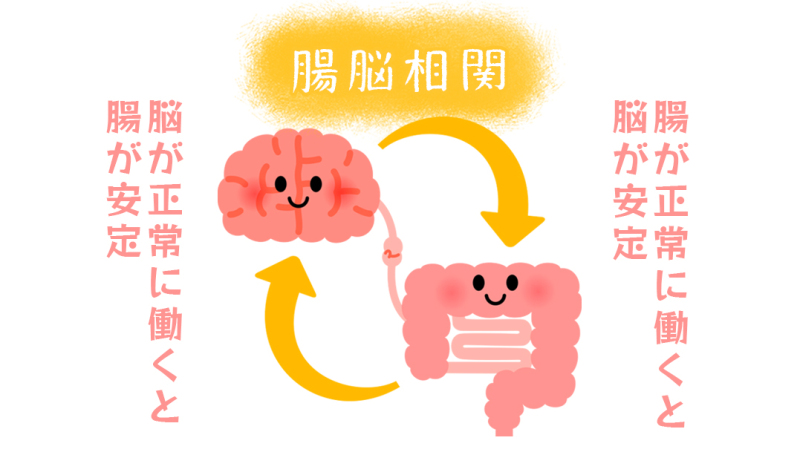

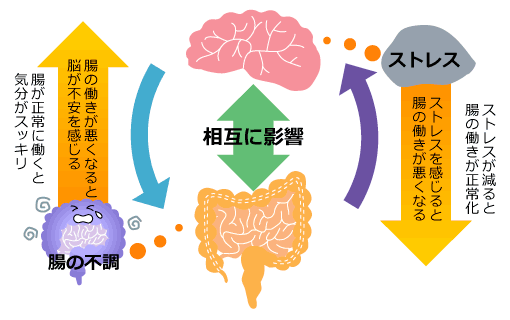

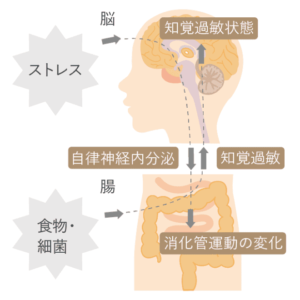

今まで大事な試験や会議の前に、お腹の調子が悪くなった経験がある方も多いでしょう、この症状は腸と脳の深い関係にあります。

腸と脳は「脳腸関係」と呼ばれる程、脳とお互いに影響を及ぼし合っており、腸の状態の良し悪しで、脳、メンタルの良し悪しに影響がある事が分かっています。

その事を象徴するように、過敏性腸症候群になると、不眠、落ち着かない、頭痛、やる気の低下など、精神的な面にも支障が出るのです。

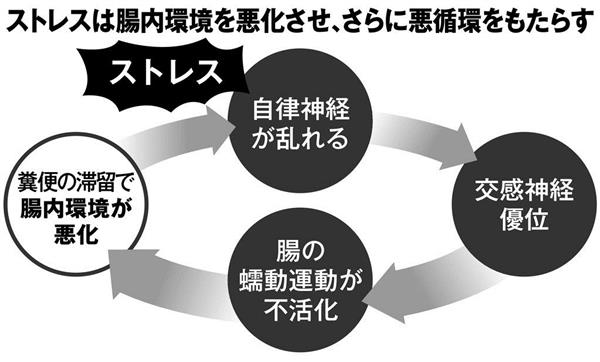

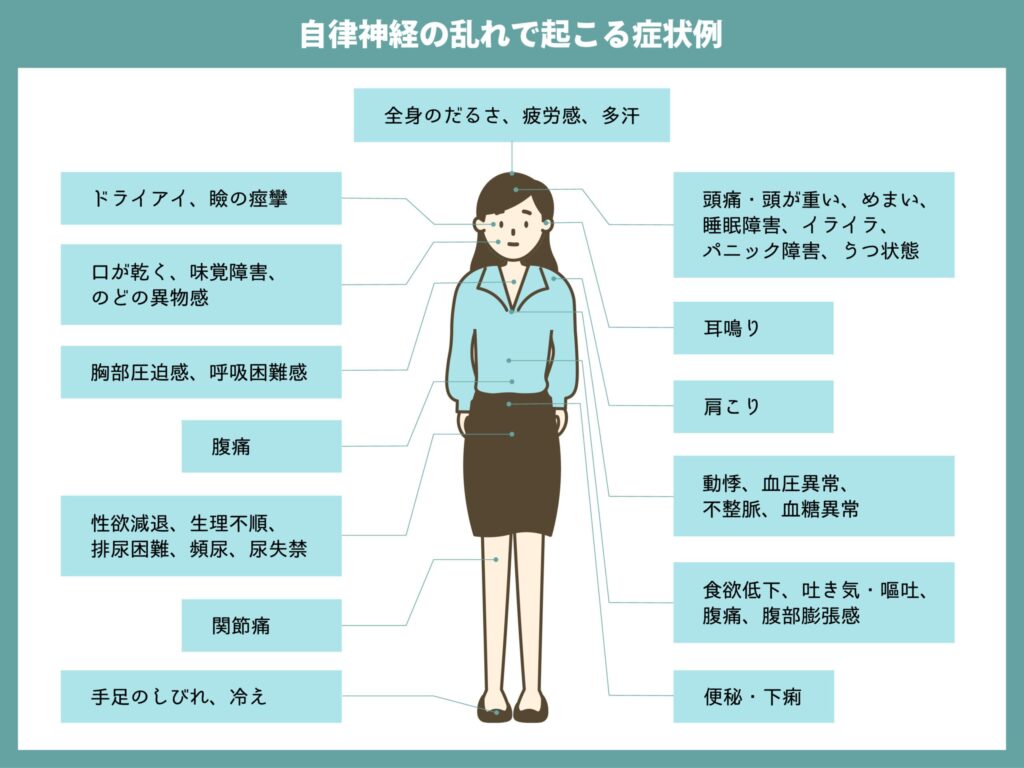

強いストレスを受けた場合も、脳から自律神経から腸へ伝わり不調の原因に、お腹の不調が出ている時は、強いストレスを受けている腸からのSOSになります。

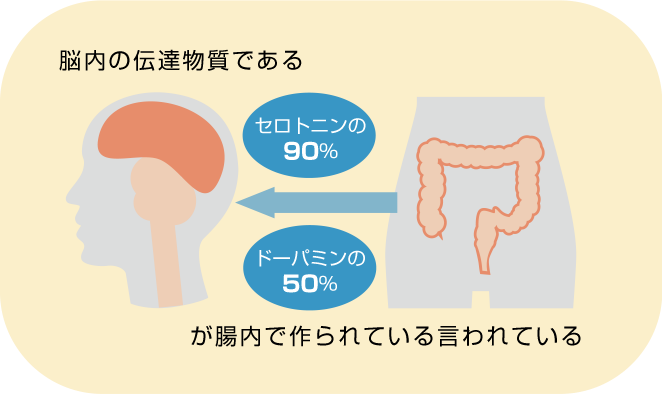

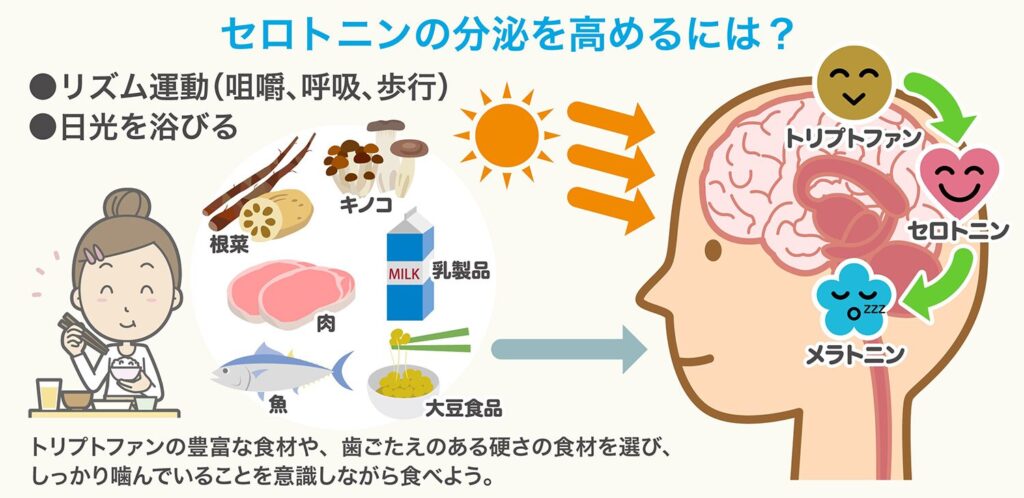

そして、セロトニンと呼ばれる「幸せホルモン」は、脳に作用するのですが、このセロトニンの90%以上が腸で作られており

腸内環境が悪くなるとセロトニンが十分に生成されず、やる気の低下や倦怠感などメンタル面に大きく影響し、放置し続けるとうつ病の引き金にもなるのです。

腸内環境が快調な状態であれば、体の中から元気がみなぎり、毎日はつらつとした気持ちになるので、日々腸内環境を整える意識を持ちましょう。

③ 栄養素を吸収してくれる小腸の働き

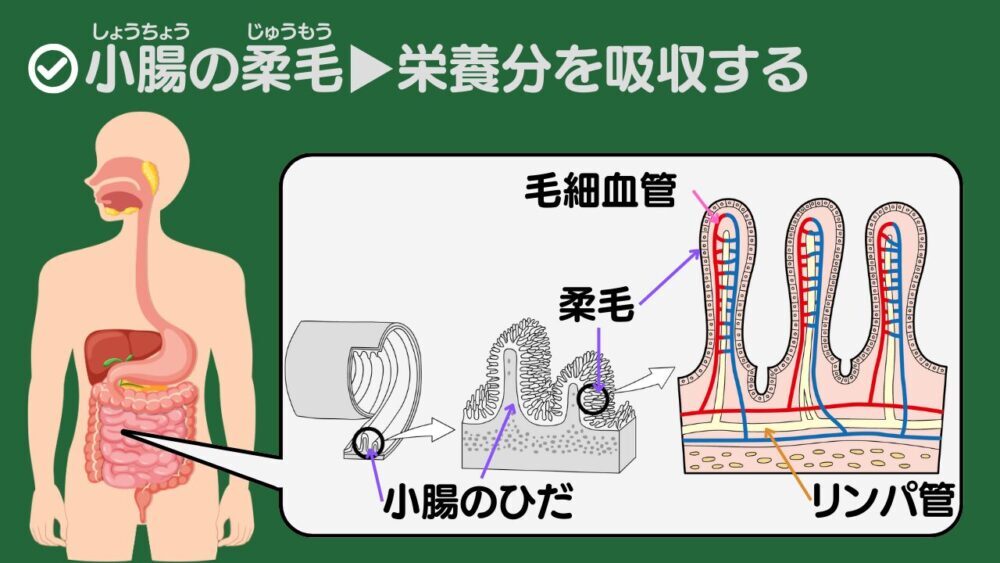

小腸の壁に、ひだ状に細かく折り畳まれた様になっていて、広げるとその大きさはテニスコート4分の3面分の広さになるほど

小腸壁は粘膜で覆われ、0.5〜1.5㎜の腸絨毛と呼ばれる突起が多量に生え、小腸は、小腸液という酵素を含んだ消化液を分泌し、ブドウ糖やアミノ酸に分解します。

消化の仕上げをして、分解した栄養素を吸収することが、小腸の重要な働きとなり、人が生きていく為に必要な栄養素は小腸から吸収されます。

小腸の中に食べ物が滞留知る時間は約3時間、この間に消化の仕上げと吸収を行い、栄養素を吸収した残りは、大腸にバトンタッチしていきます。

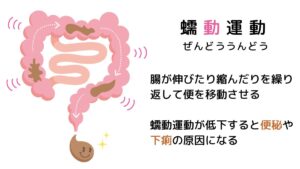

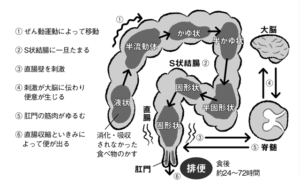

大忙しの小腸の消化・吸収を支えているのが蠕動運動、この運動は小腸の中の食べ物を先へ先へと押し出す行為の事で、年々この力が弱くなり大腸に送り出す事ができなくなります。

蠕動運動が弱い腸は、腸壁のひだの間に食べかすが溜まりやすく、この残りかすが炎症を起こし、更に蠕動運動を低下させ、便秘などの症状を引き起こすのです。

④ 体を守る為にも小腸を労る事から

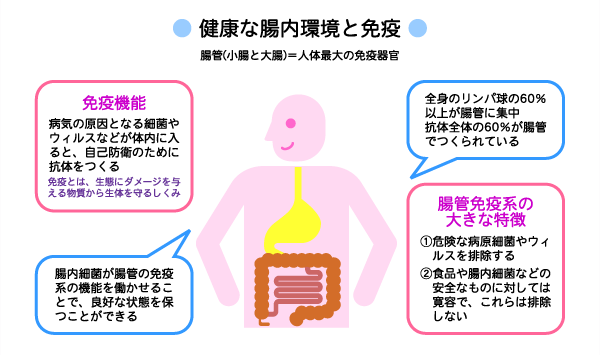

小腸は消化と吸収だけではなく、体の防衛、免疫システムを司り、食べ物だけではなく、空気中などに含まれる有害物質を取り入れないようにする仕組みがあるのです。

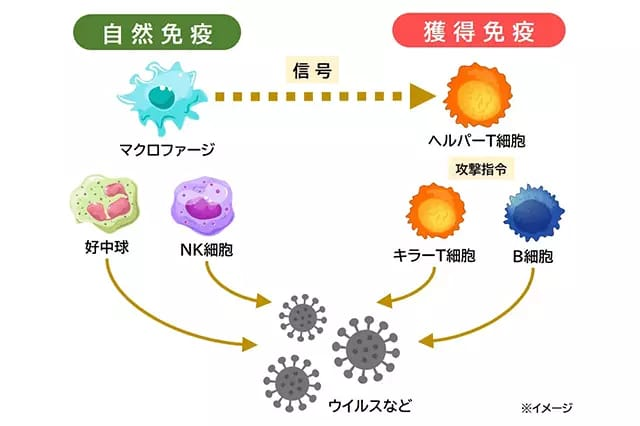

食事が最初に通過する口腔内では、強い殺菌力がある唾液が分泌され、胃では強い酸性の胃液が分泌、そして唾液や胃液よりも強力な防衛力があるのが免疫細胞です。

この免疫細胞の約70%は、小腸と大腸に集中して存在しており、命に関わる病気の原因になり得る異物を、腸の免疫細胞が撃退、対峙、排泄してくれるのです。

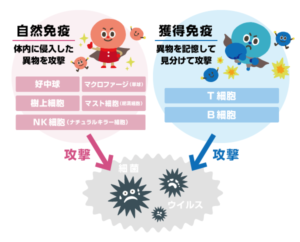

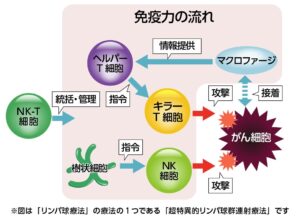

小腸は全身の免疫力の要を担い、免疫細胞にも様々な種類があり、中心的な役割をするのが白血球、白血球も顆粒球、リンパ球、単球に分られていきます。

その単球の一種であるマクロファージは、細菌やウイルスなどを食べ、体内に侵入した悪い抗原の情報をヘルパーT細胞に伝えてくれる重要な存在に

マクロファージから情報を得て活性化したリンパ球は、血液に乗り体全身を巡り、他のリンパ球等にその抗原の特徴を伝え、活性化させていくのです。

小腸に多く存在するのがリンパ球、リンパ球に含まれるNK細胞(ナチュラルキラー細胞)や、キラー細胞は、攻撃性が高く、がん細胞や有害物質、異物を撃退します。

大腸の近くにある小腸の回腸には、パイエル板と呼ばれるリンパ組織が並び、免疫細胞の集合場所となり、回腸に入ってきた異物は特殊な機能をもつM細胞により撃退をされていくのです。

⑤ 食べ物が便に変わるまでの大腸の働き

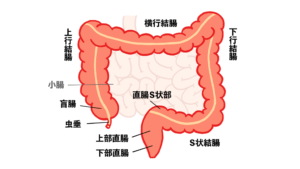

大腸は、小腸の周りを取り囲む様に位置している臓器で長さが1.5m〜2.0m程、小腸から順に盲腸、結腸、直腸に分けられ、最後に肛門から便として排出をされます。

大腸の大きな働きは便を作る事で、盲腸の下端に虫垂があり、虫垂は痕跡臓器とされましたが、今では腸内細菌のバランスを整える重要な役割を担っているのです。

結腸は、小腸から送られたドロドロのかゆ状の物質から水分とミネラルを吸収、ここで便が、半固形状から固形へと形を変えていきます。

固形になった便は、直腸にしばらく溜められ、直腸に便がある程度溜まると脳に刺激がはいり、排泄を促して、腹部の筋肉が収縮し便を外に押し出していきます。

大腸に物が滞留する日数は2〜3日と言われ、小腸と同じように大腸も蠕動運動を行い、食べ物の栄養素を吸収しつつ、外へ外へと排泄していくのです。

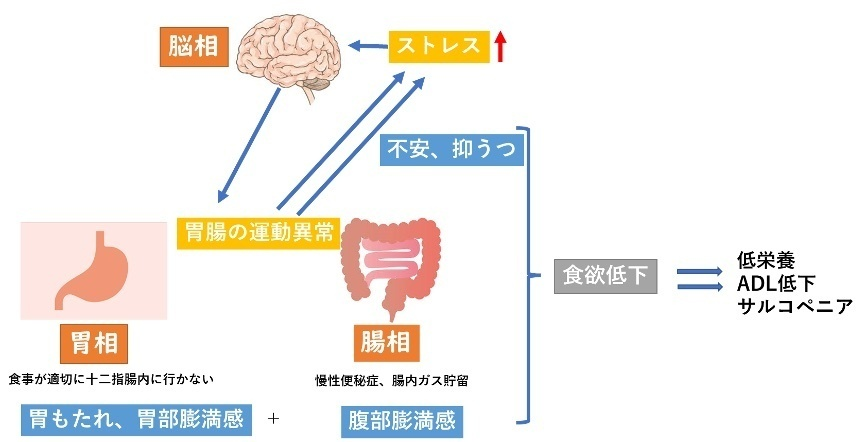

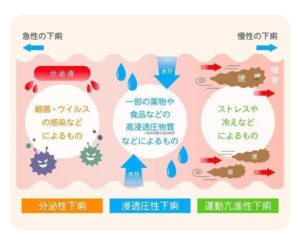

しかし、大腸内に細菌やウイルスが侵入すると、大腸は一刻もそれらを排出する為、栄養吸収をやめて一気に押し出すので、水分の吸収が間に合わず下痢になります。

年齢を重ねると、血圧の薬や糖尿病など持病の薬を飲む事で、腸への刺激となり下痢を引き起こしやすくなる事も

精神的なストレスも下痢の大きな原因となり、蠕動運動が落ちてしまう事でも、便の通過スピードが遅く、必要以上に水分を吸収されすぎて、便が硬化し便秘を引き起こすのです。

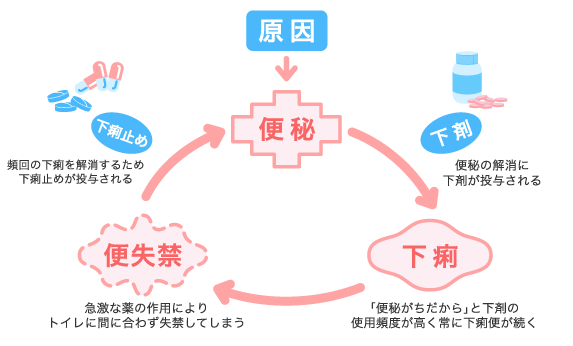

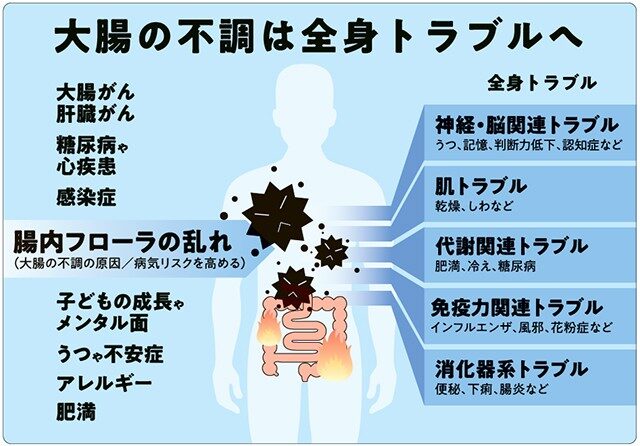

⑥ 腸の不調は体全体に影響する

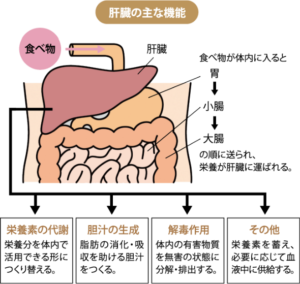

大腸と小腸は、脳以外の他の臓器とも、密に連動をしており、肝臓は主に栄養素を使いやすい形に変える代謝と、有害物質の解毒を行います。

小腸から吸収した栄養素や大腸から吸収したミネラルなどの多くは、太い血管を通って肝臓へと送られるのですが、腸が不調の場合は、肝臓に多くの有害物質が送られてしまうのです。

胆のうは、肝臓で生成された胆汁を溜めておき、十二指腸に食べ物が入ってくると、腸からの合図を受けて胆汁を分泌しますが、腸が不調になると胆機能も不調になります。

すい臓も消化液をつくり、十二指腸に分泌していき、胆のうと同様に十二指腸と直接つながる臓器であり、腸への影響は大きくなるのです。

心臓や肺は、自律神経を介して体の調子をコントロールしている点で腸と共通し、腸の調子が悪くなると、自律神経を介して心臓や肺に悪影響を及ぼします。

風邪やアレルギー、がんなど全身に起こり得る病気も小腸が関係しており、元気な場合は、腸で作られる免疫細胞が撃退をしてくれます。

反対に腸の状態が悪い場合は、免疫機能が低下してしまい、アレルギー、喘息、花粉症、鼻炎などの症状も発症しやすくなるのです。

他にも腸が悪い状態を長年放置し続けてしまうと、脳へのダメージも深刻化し、ブリオン病、老人性うつ、パーキンソン病、認知症、無気力状態などが見られるようになるので対策が必須です。

⑦ メンタルにも大きく影響する腸内環境

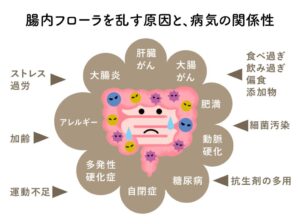

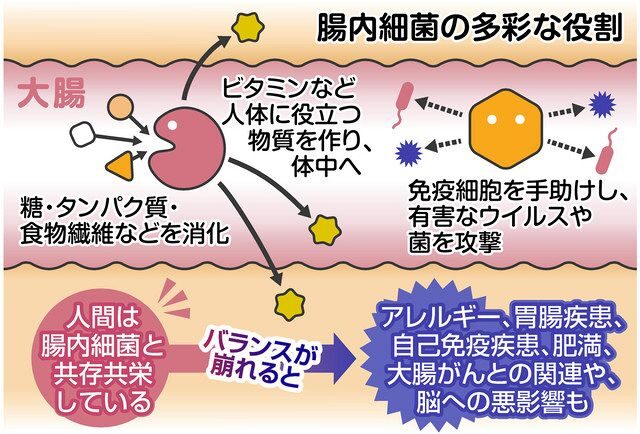

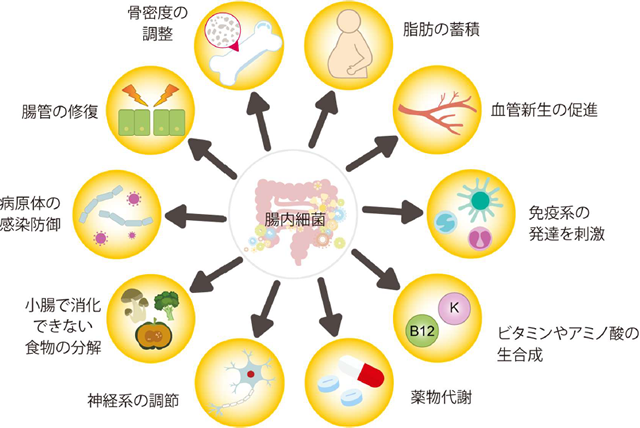

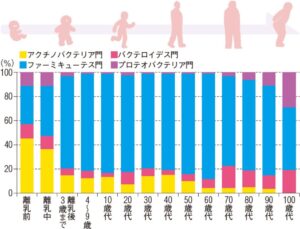

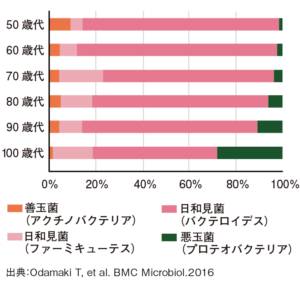

大腸には、大量の腸内細菌が棲んでおり、腸内細菌は人が食べた食べ物を餌にして増殖し、腸内細菌は約500〜1000種類、約50兆〜100兆個が棲んでいると言われています。

腸内細菌は、種類ごとに固まって群生する事もわかっており、その様子が花畑ににている事から「腸内フローラ」と言われ、腸内細菌は、様々な代謝物質を生成します。

代謝物は細菌によって変わり、この代謝物が気分を上げたり、肥満を招いたり、人体に様々な影響を与えているのです。

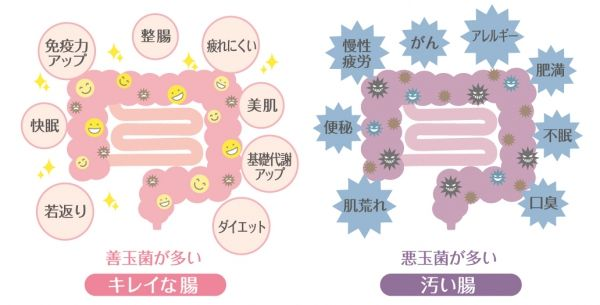

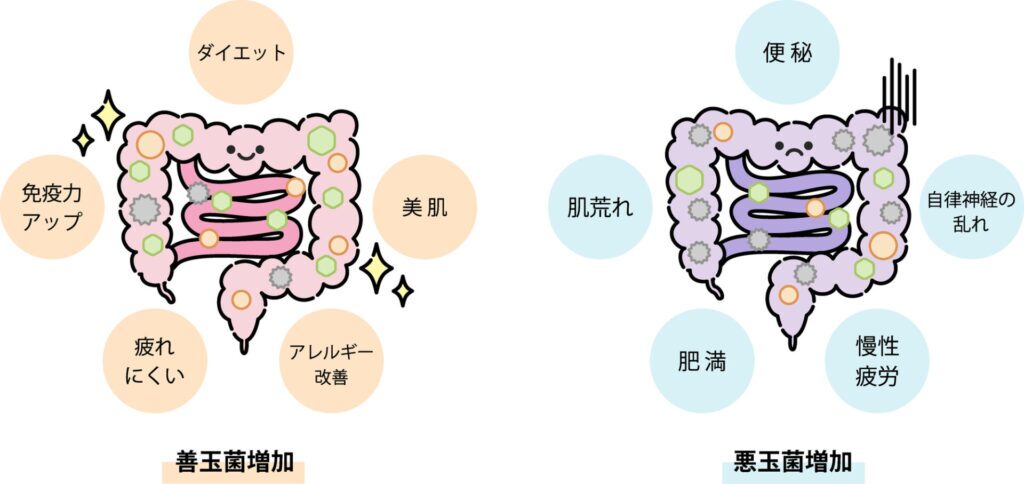

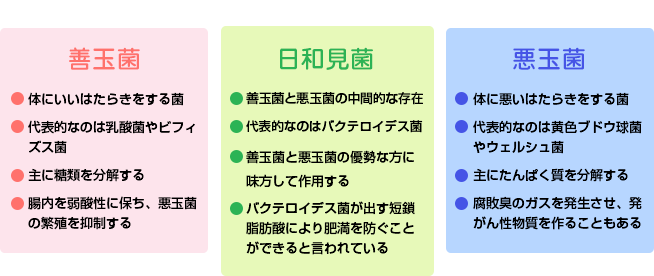

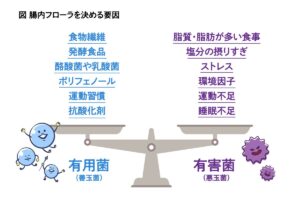

腸内細菌の中でも体に良い物を生成してくれる善玉菌、悪い物を生成する悪玉菌、状況に応じて善玉菌にも悪玉菌にもなる日和見菌の3種に分られます。

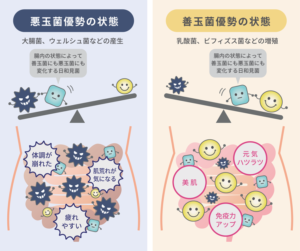

体内に存在する腸内細菌の種類は、豊富な方が健康によく、悪玉菌をゼロにすれば良いという訳でもありません、理想のバランスは、善玉菌2:日和見菌7:悪玉菌1の割合です。

腸内に善玉菌の数が悪玉菌の数より多ければ、日和見菌は善玉菌に味方をするため腸内環境をよく保つ事が出来ますが、悪玉菌が多くなると腸内環境は日々悪化してしまいます。

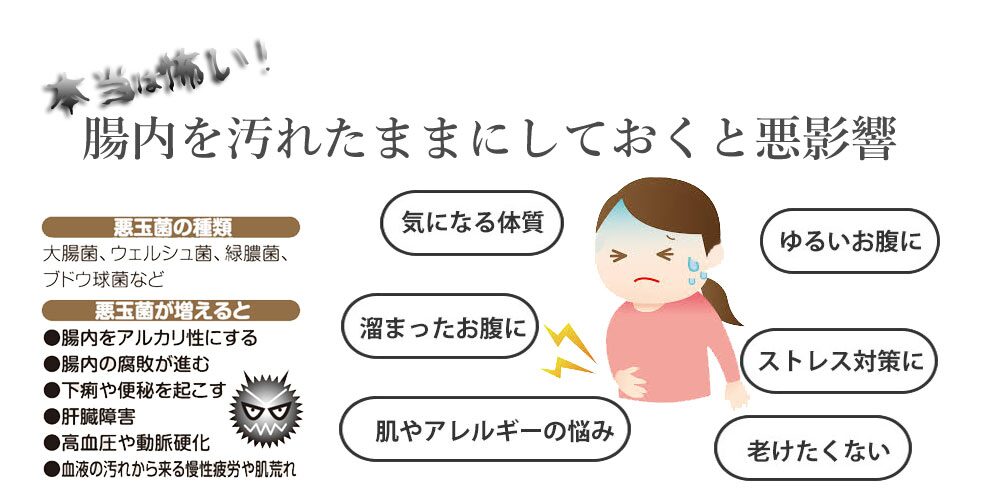

病気の方やアレルギーのある方は、腸内細菌の多様性が低下し、腸内細菌の種類が少なくなると同時に悪玉菌が優位になる事も分かっているのです。

腸内細菌は、普段の食事をご飯、餌としていますので、普段の食事の栄養が偏ったものやジャンクフード、糖質過多などになると腸内は悪玉菌で溢れてしまいます。

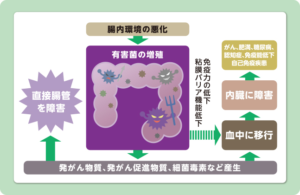

⑧ 悪玉菌の増加が重病の原因に

腸内細菌が食事を分解する過程でガスが発生するのですが、水素など、老化やがんを予防するガスもあれば、がんを招く有害な硫化物系、メタン系ガスなど様々です。

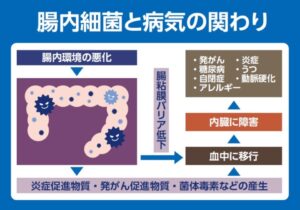

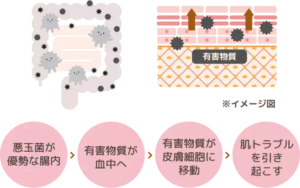

便が大腸の中に長くいると、次第に腸内細菌の中に悪玉菌が増加していき、これらが有害なガス、有害物質を多く産生し、お腹の張りや便秘を招きます。

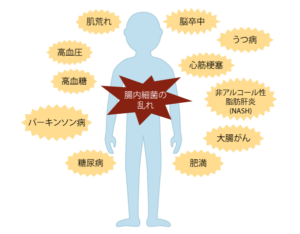

腸内の有害物質は、大腸の壁から血管から入り込み、血液に乗り体全身に巡り、腸内の免疫機能を阻害し、各臓器に悪影響を与えます。

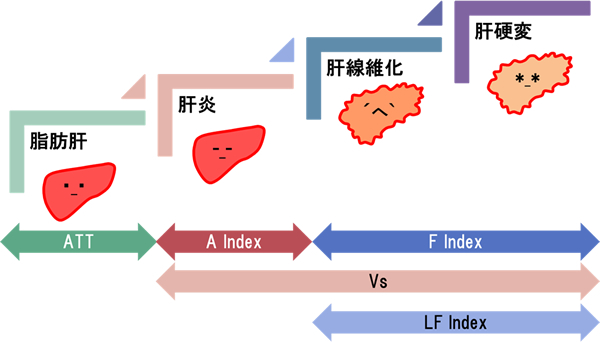

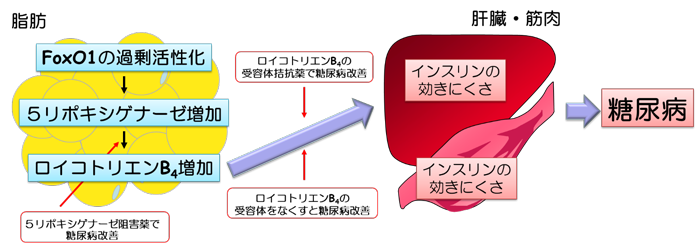

大腸から送られた有害物質を分解するために、肝臓の作業が増加、負担がかかり、脂肪肝や肝炎を誘発

肝機能が低下し悪化する事で、糖代謝がうまくいかず、血糖値の上昇、高血糖、糖尿病、腎症、神経障害などのリスクが高まるのです。

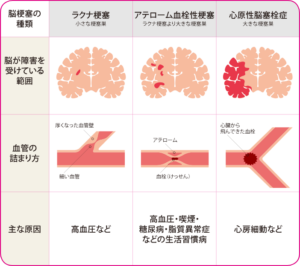

心臓や脳に腸の有害物質が入り込むと、重要な血管を傷つけていき心筋梗塞や脳梗塞などの原因にも

腸内環境が悪いと肌荒れやむくみなども現れ、免疫力が落ちてしまうので、風邪をひきやすく、治りにくくなってしまいます。

⑨ 腸内細菌を味方に日常の健康管理

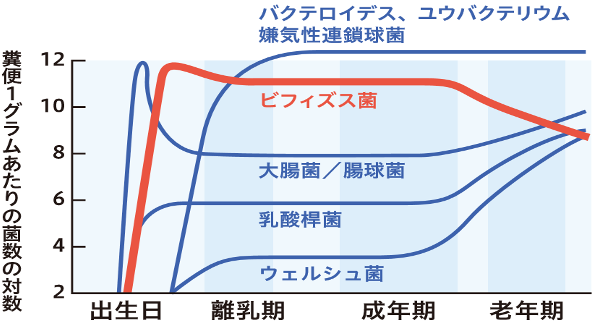

善玉菌の1種であるビフィズス菌は、糖を分解する事がわかっており、ビフィズス菌がオリゴ糖などを分解する時に乳酸や酢酸が腸のPHを整えて腸内環境を改善します。

そして、腸内細菌にビフィズス菌が多い人は、花粉症になりにくいという研究結果も出ているのです。

また、ある種の善玉菌は、水素を発生する事も分かり、水素は抗酸化作用が強いので、酸化ストレスから体を防衛してくれ

老化やがんなどといった症状や病気を抑制し、腸内の血行を改善、血液が体を巡るため、冷え性や認知症、動脈硬化など多くの病気の対策にも重要になるのです。

反対に悪玉菌のウェルシュ菌は、何種類の毒素を作り食中毒を起こすきっかけにもなり、体内で増加するとオナラが臭くなるので、腸内環境が悪いサインにもなるので対策をしましょう。

⑩ 腸内環境が認知症を左右する

人の腸内細菌数は年々変化をしていき、生まれる前の胎児の状態が無菌状態、そこから親や周囲の人、食事、環境で日々腸内環境が変わっていくのです。

このような経過で得た腸内細菌は、必然的に身近な存在である親の腸内環境と似ており、一旦獲得した腸内細菌は、その後の食生活、生活習慣で変化をしていきます。

全ての人に大きな変化が起こるのが、中年を過ぎたあたりで、腸内細菌のバランスが崩れはじめ徐々に減少、60代になると赤ちゃん時の半分程になるのです。

その分増加するのが悪玉菌、人によって変わりますが、ウェルシュ菌や黄色ブドウ球菌など、病原菌の細菌が増加傾向に

アルツハイマー型認知症は60代を境に増加する病気で、腸内環境の悪化と共に認知症患者も増加する相関関係があるので、日頃から腸内環境を整える対策をとり、認知症を遠ざけましょう。

まとめ:腸全体の働きを知り腸内環境の改善を

私の急な腹痛も対策ができそうね

腸を労って病気知らずの体にするわ

腸は健康の要になるので

普段から環境を整えましょう

本日は、健康シニアライフの為に腸を知る 腸から健康と食事習慣改善の話を解説していきました。

・小腸と大腸の働きを知る

・腸内細菌で健康が変わる

・腸を整えて多くの病気の抑制を

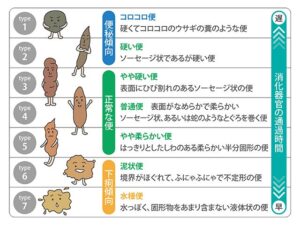

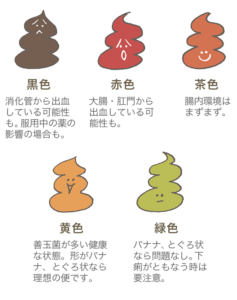

腸内環境の確認は、普段の便を見るのが一番簡単で分かりやすく、理想的な便は、黄土色から赤褐色をしており、形もバナナ状になります。

更に、排泄する時にも力まずにスルッと出てくれる感覚があれば、善玉菌が優位な便の状態で腸内が弱酸性の理想的な環境のサイン、臭いも無臭で排泄されます。

便が、小さな石ころのような時は、食物繊維が不足している目安となり、野菜や大豆製品、きのこ、海藻に加え水を積極的にとっていきましょう。

健康的なミライフを送っていくためにも、腸内環境を意識していき、免疫力を高めて病気知らずの健康習慣を作っていきましょう

腸内環境を良くしていくためにも

今日から時間をかけて改善を

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

アマゾンで本を出品しています

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

コメント