こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、冷えのタイプを知る 冷えを改善して病気知らずになる話になります。

最近は気温が上がってきても

体が寒い事が増えてきたわ

体が冷えているのですか?

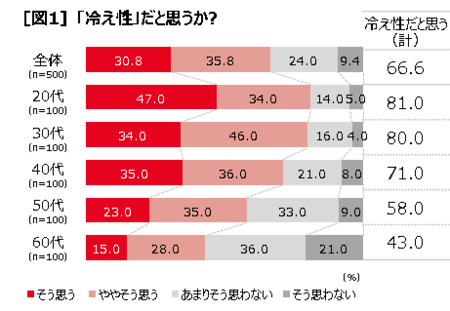

冷え性も近年では深刻化しています

そうね、歳をとるごとに年々冷え性が

深刻化をしてる感じがしているわ

冷え性は重病の入り口にもなるので

しっかりと対策をしていきましょう

冷え性は年齢関係なく発症し、寒い時期だけではなく、夏場の暑い時期にも冷え性に苦しむ方は多くいらっしゃいます。

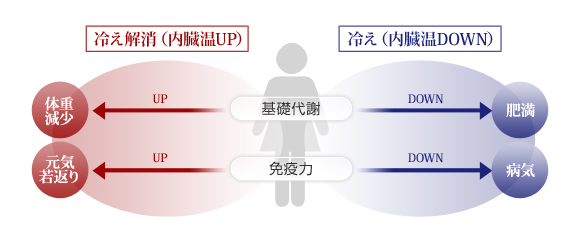

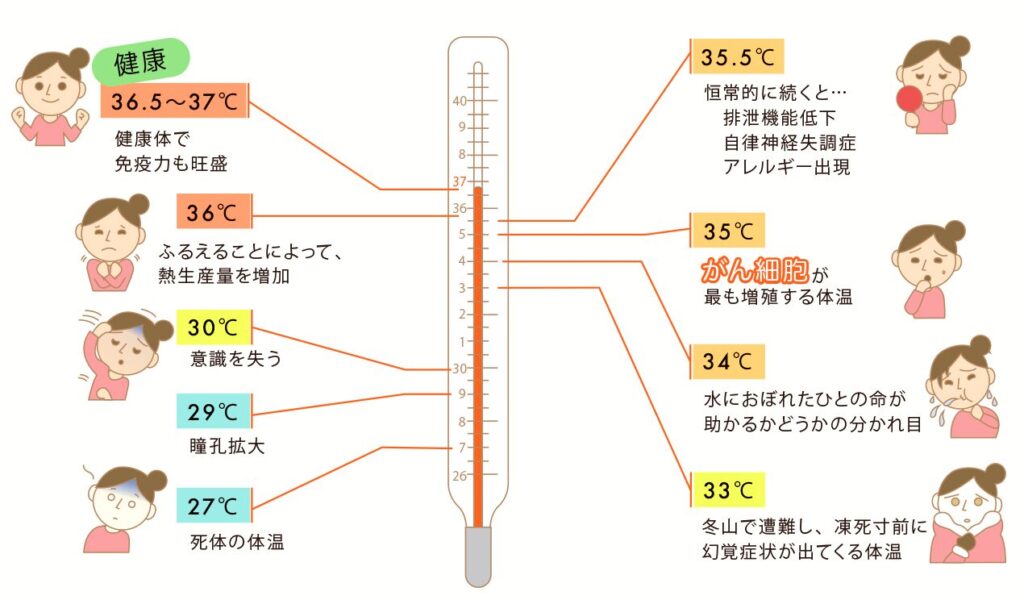

年齢を重ねると冷え性は加速し、年中体が冷たくなってしまい免疫力も低下、病気にもかかりやすく、治りにくい体になってしまいます。

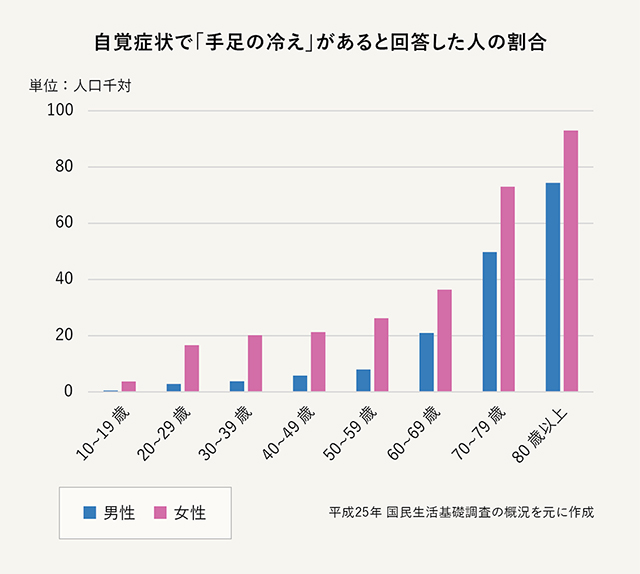

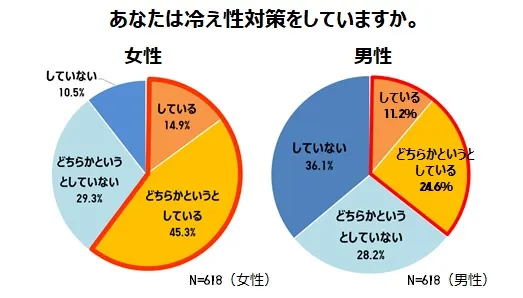

そして、冷え性は女性のイメージが先行していますが、年齢を重ねると男女比はあまりなくなり、男性の冷え性も増加傾向に

まずは、冷え性のことを知る事から始め、自分の冷えについての改善を学ぶ事でミライフ中に冷え性知らずの生活を送っていきましょう

・冷え性のタイプを知っていく

・冷えと血行の関係性

・体温調整の仕組みを志郎

体の冷えをとる事で病気知らずに

健康のためにも冷え性の解消を

目次

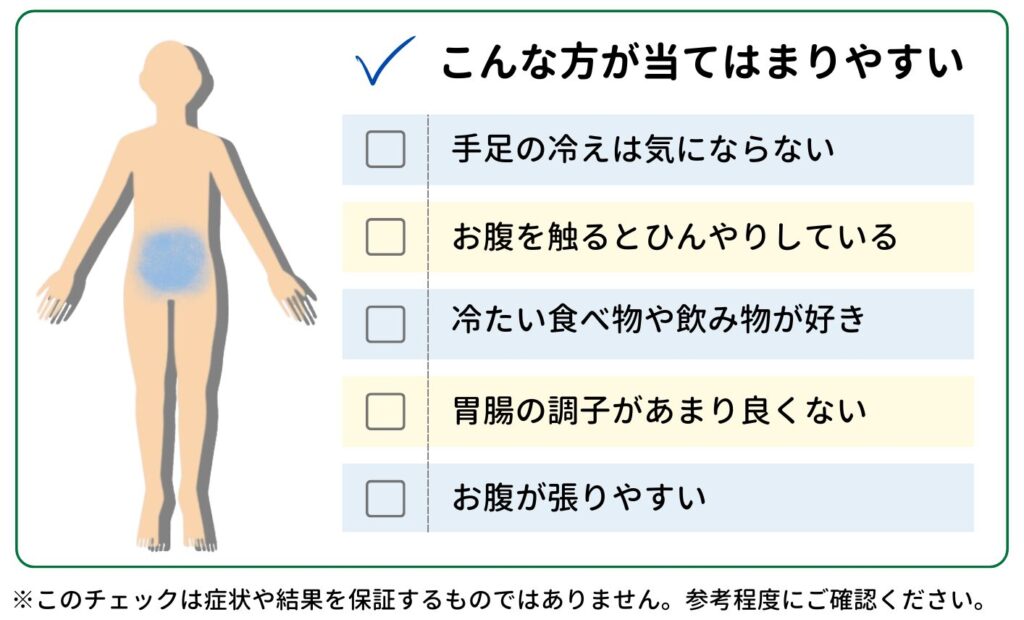

まずは冷え性のチェックをしていく

冷え性は季節を問わず、体の冷えや過剰な寒さを感じてしまい、放置をしてしまうと様々な不調や症状が現れていくために、自分の冷えを知る必要があるのです。

冷え性の確認は、温度を測る事が重要になり、おでこと手足の甲を非接触検温機で温度差をチェック、検温機がない場合は、人に手足を触ってもらい方法もあります。

冷え性は季節や気温とは関係なく、真夏であっても症状が出てしまい、日々の生活習慣が大きく関わってくるのです。

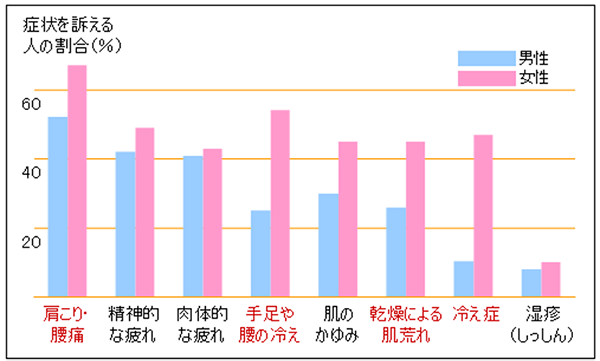

冷え性には様々な自覚症状があり、体が冷える場所で症状や体に与える影響が変わってくるので、注意をしていきましょう

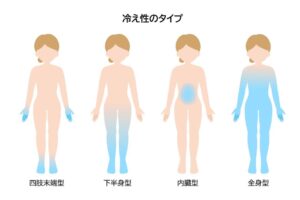

① 冷え性のタイプを知ろう

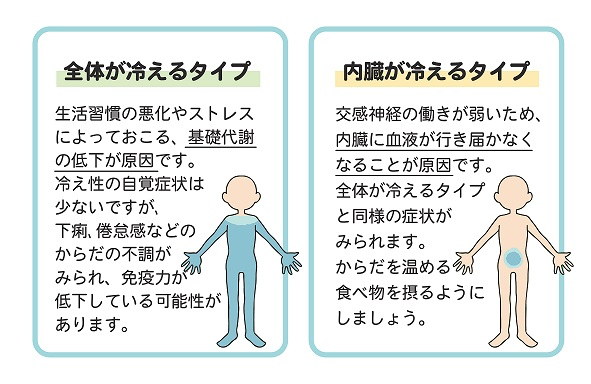

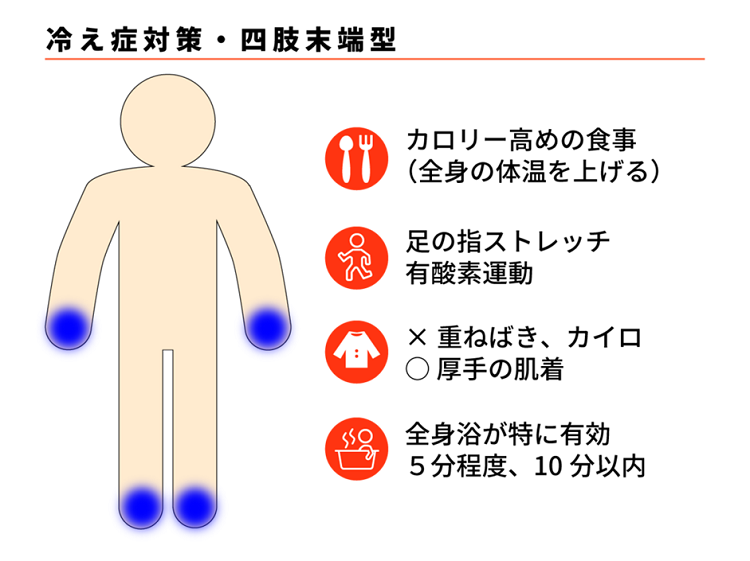

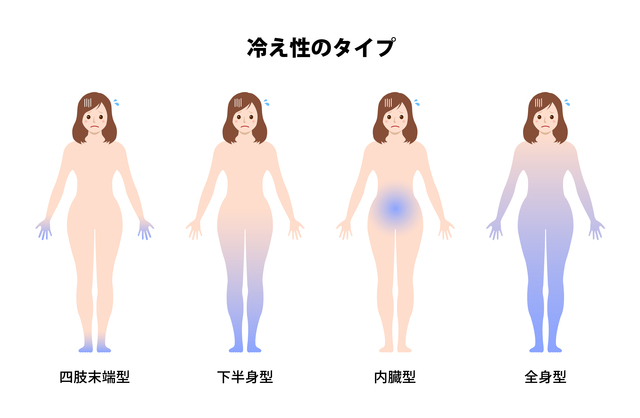

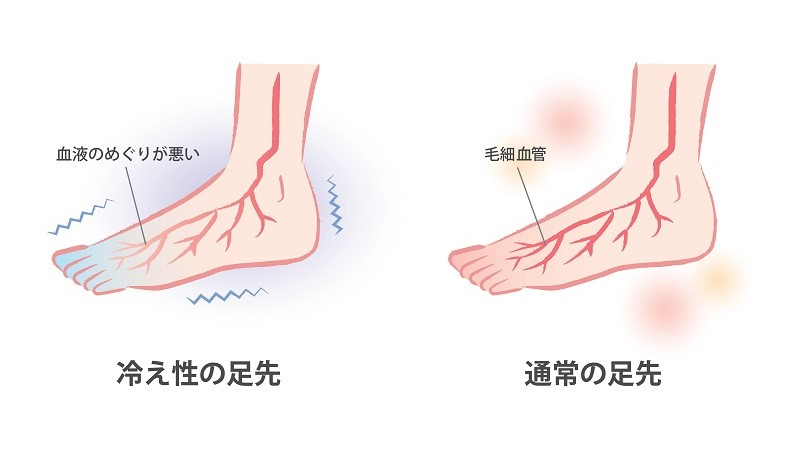

冷え性のタイプで最も多いのが末端が冷えてしまう末端冷えタイプ、抹消の血液の巡りが悪く、手先や足先が冷たく、冷えに悩む7~8割がこのタイプに該当します。

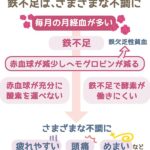

鉄分が不足をしている場合もなりやすく、貧血で血液中の赤血球が少なくなり、手足の先まで酸素を運べなくなり、体力の低下や疲労感、冷えを招くのです。

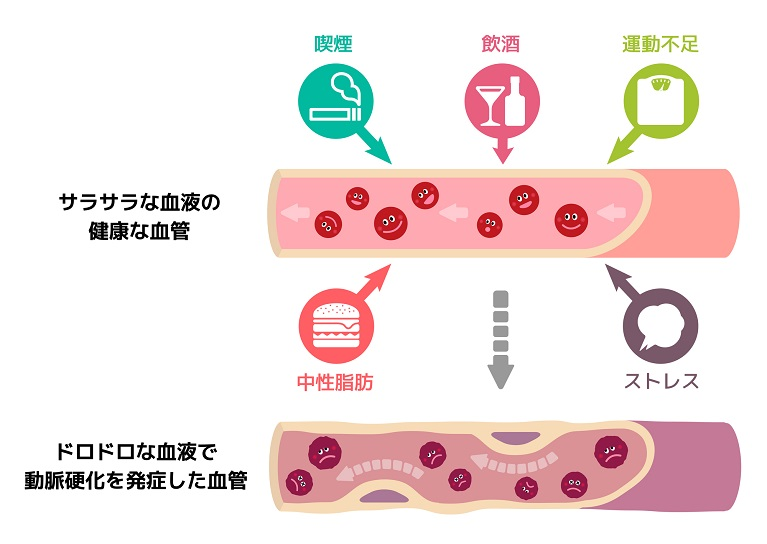

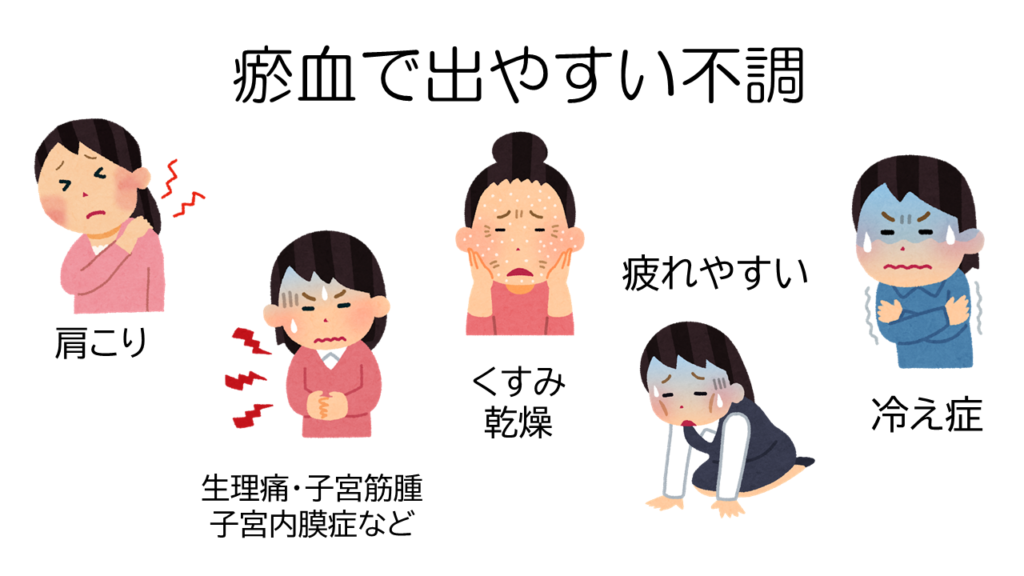

血液がドロドロだったり、血管が細かったりして血行が悪い状態になると、血液が手足の末端まで届かず、手足の末端が常に冷え込んでしまうのです。

しかし、手足先を温めればいいのかというと、そのような簡単な問題ではなく、人の体は内臓を温めようとして、体の中心に血液を集める働きがあります。

そのために末端を巡る血液の量が不足をし、十分な熱が行き渡らなくなるので、血液を増加させる食事や生活を意識しながら過ごし、お腹を冷やさないようにしましょう

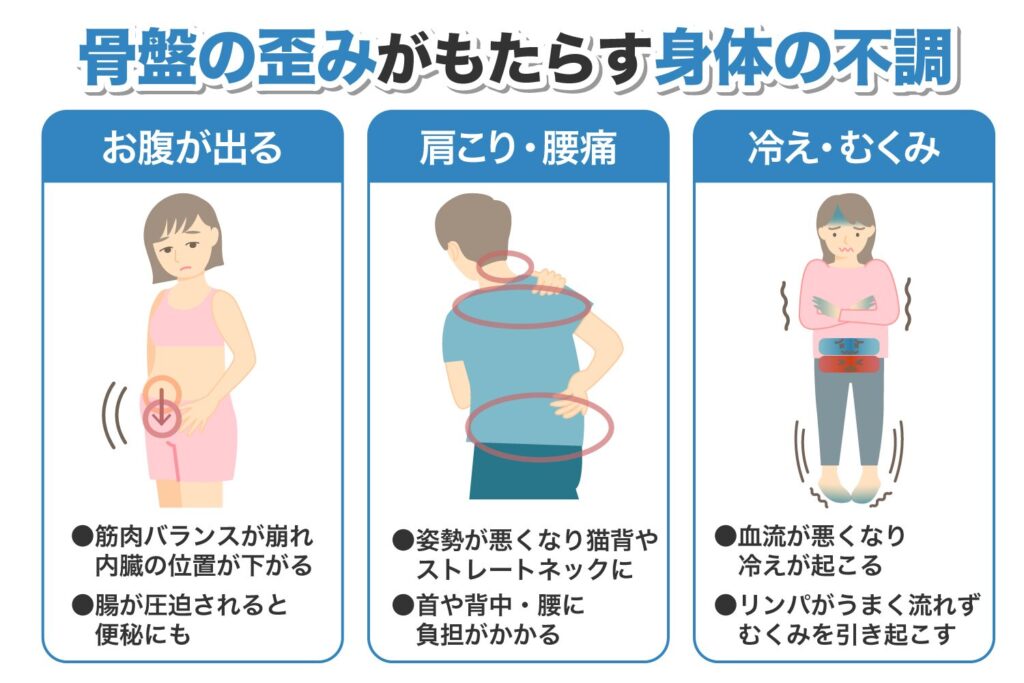

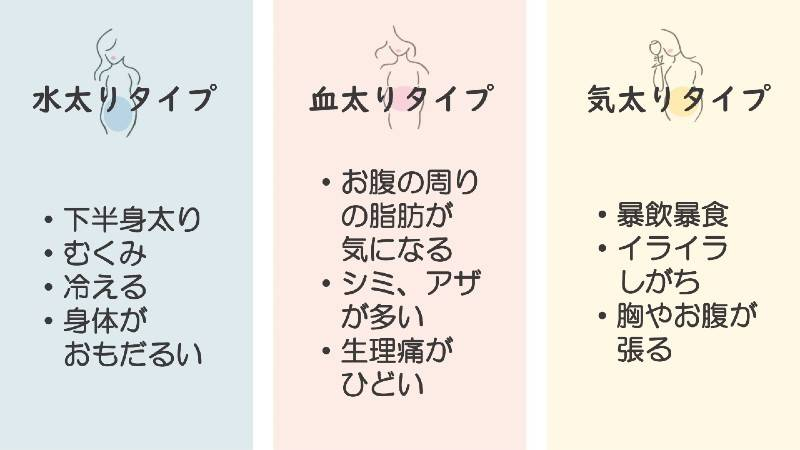

下半身冷えは、更年期以降の女性に多いタイプ、高齢の男性もこのタイプが多く骨盤の歪みが原因で起こりやすくなり、下半身の血行が悪化し代謝が落ちて冷えてしまいます。

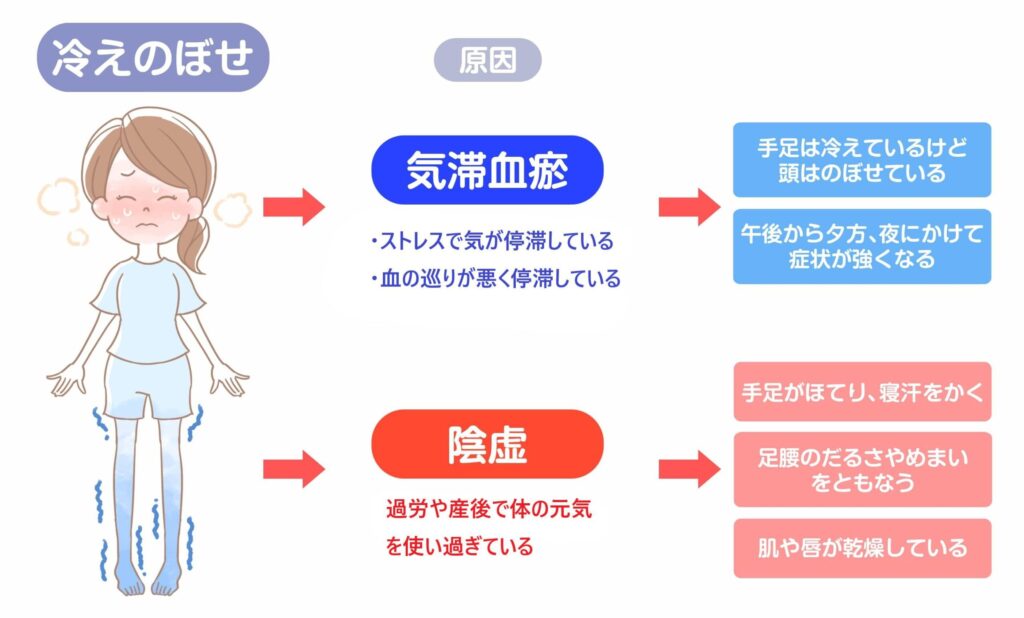

冷えのぼせと言われる状態になる事もあり、冷えとのぼせを同時に改善する事は難しいので、症状の辛い方からの対処をしていく必要性があります。

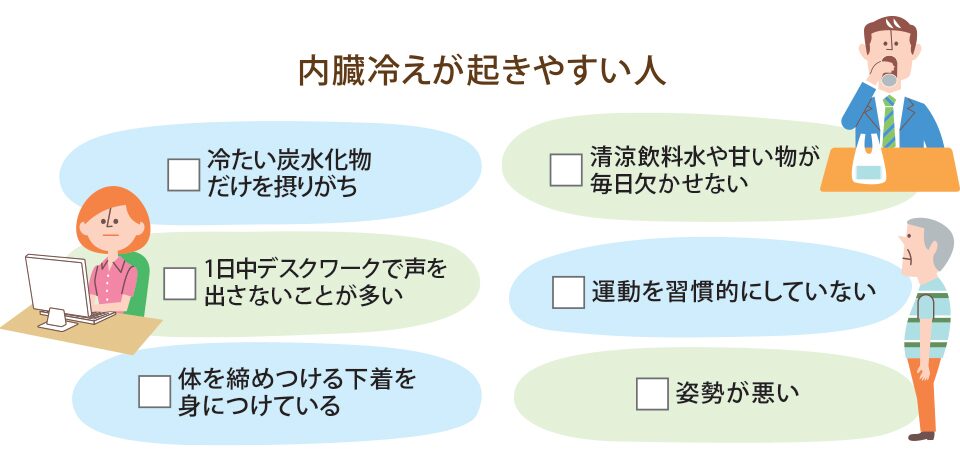

内臓冷えタイプは、自律神経の異常から手足の末端部分の血管の収縮ができなくなり、内臓の血液を集める事ができずに内臓が冷えてしまいます。

手足は手足は温かいことが多く、冷え性に気が付かないこともあるのですが、お腹を下しやすく、だるさを感じたり風邪を引きやすくなったりしてしまいます。

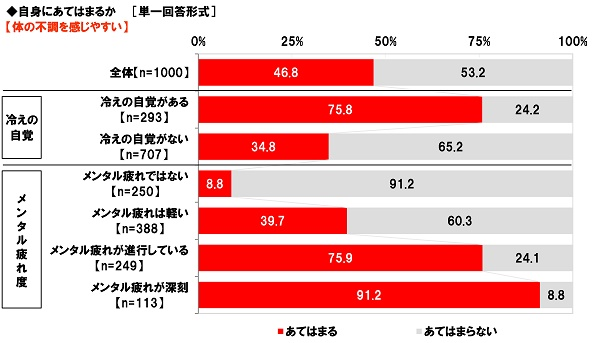

そしてメンタル冷えタイプ、末端が冷えていると感じていても、実際に末端の温度を測るとほとんど温度が下がっていません

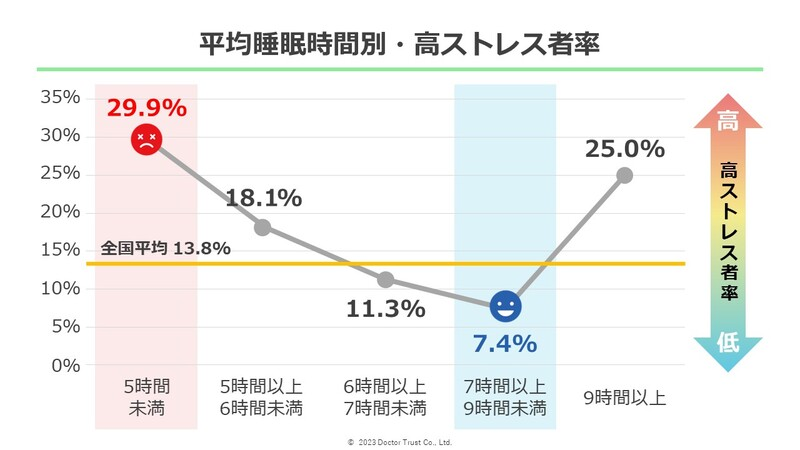

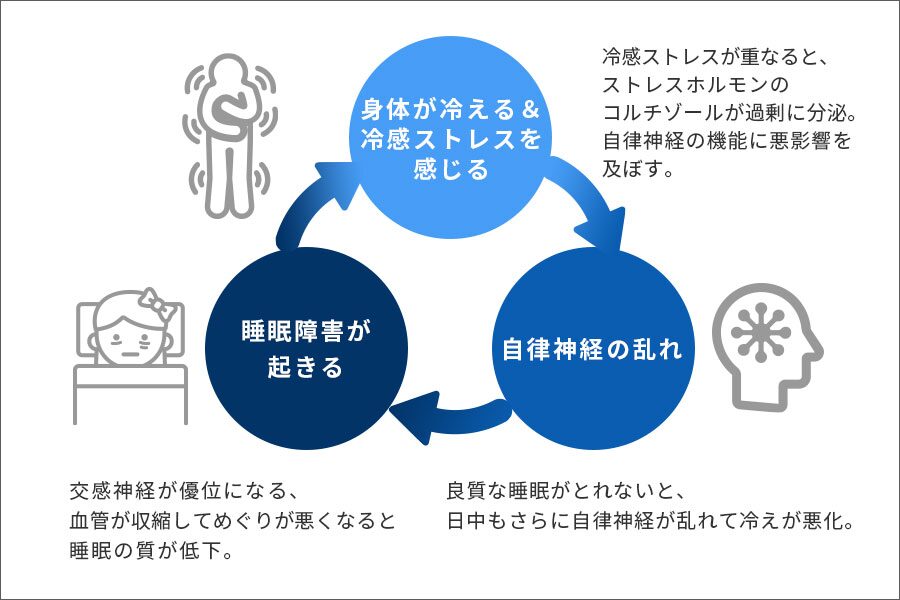

夜なかなか寝付けなかったり、眠りが浅く夜中に目が覚めてしまう、ぐっすりと寝た気がしないと悩んでいる人が多く、うつの症状や精神疾患を患う方もおられます。

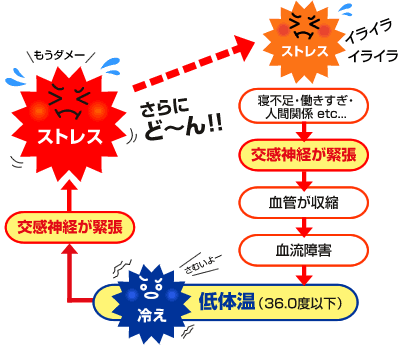

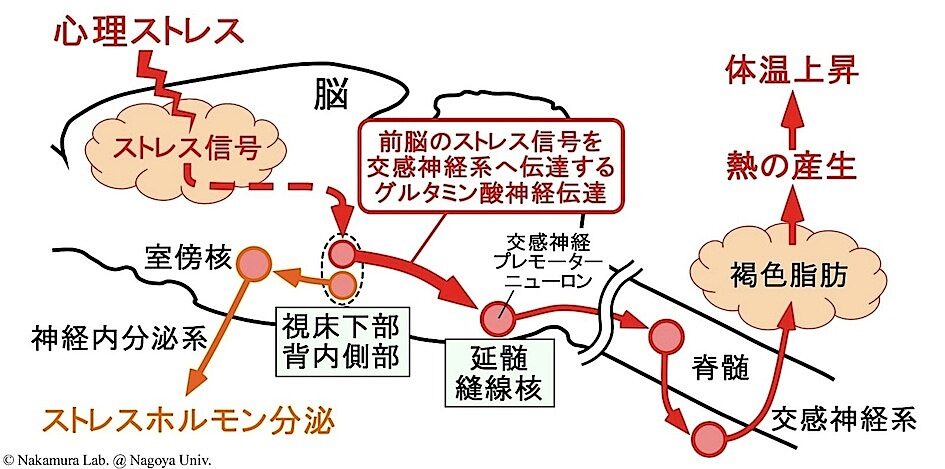

ストレスや生活習慣の乱れにより自律神経が乱れ、体が冷え込んでしまうメンタル冷えは、体を温めるよりも生活リズムを整えて、自律神経の改善を行う事が優先されます。

そして、末端冷え、下半身冷え、内臓冷え、メンタル冷えが組み合わさって冷え性を生じてしまう、複合冷えタイプの人も増加傾向にあるのです。

各箇所の冷え症が蓄積した結果として、全身が冷たく、寒く感じることも多く、更に放置をしていると、筋肉の低下も比例し、より深刻な冷えを招いてしまうのです。

年齢とともに冷えが強くなる場合は、シニア層に多くなる傾向にあり、基礎代謝を上げるために、日頃から軽い運動を習慣にして筋肉を維持し、タンパク質を意識した食事を

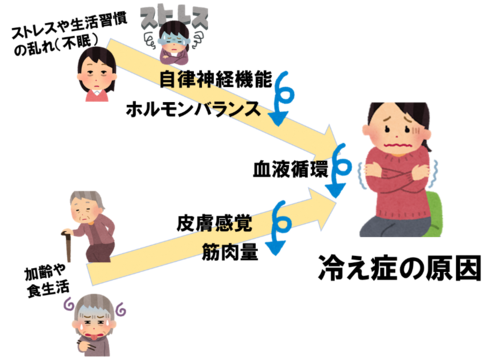

② 冷えの原因を知り対策を

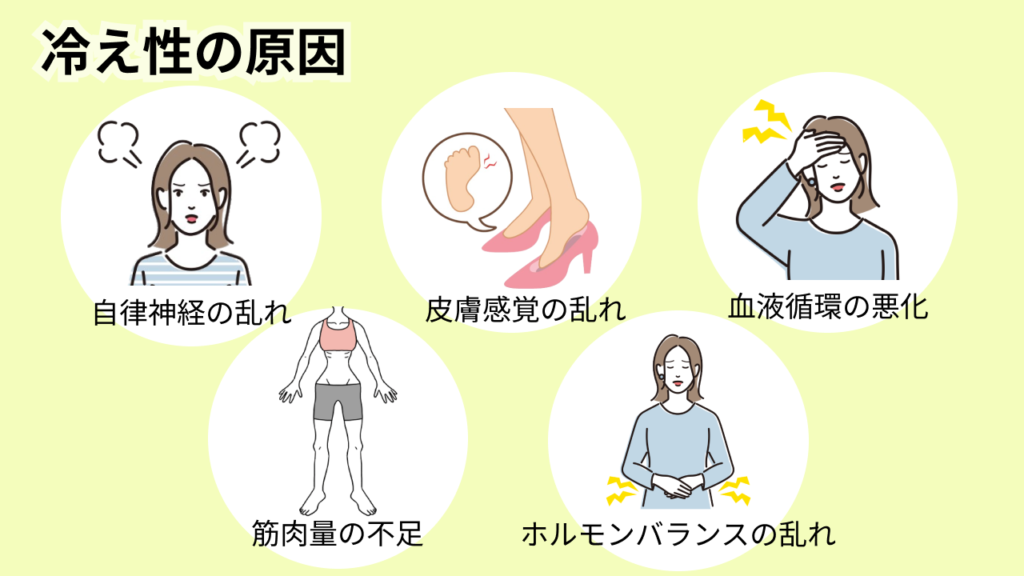

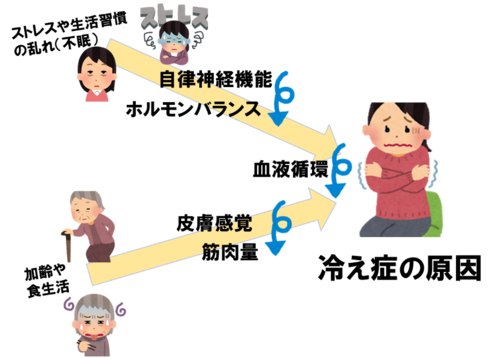

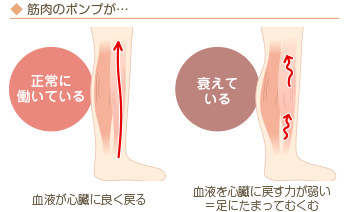

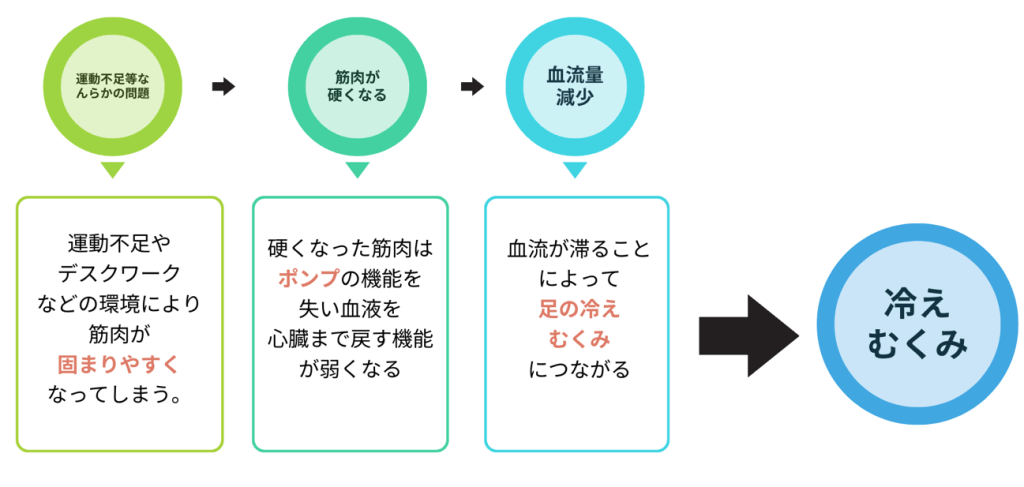

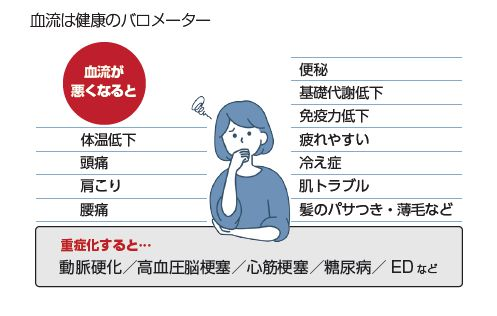

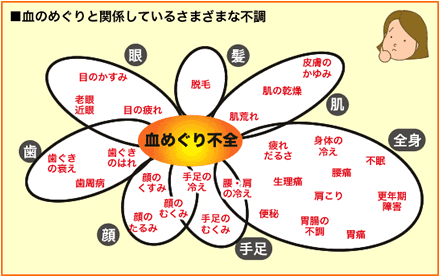

人の体は、血液が循環して筋肉を動かして熱を作っていく事で、体内からも温められますが、血液循環や筋肉量が少ないと冷えやすい体に変わってしまいます

血液の流れだけではなく、血液の量が不足しても循環が悪くなり、毛細血管の先まで血液が届かないために手足の冷えが深刻化します。

ホルモンバランスの乱れ、昼夜逆転、睡眠不足、偏食、ストレスがかかり続けている状態は神経を昂らせてしまい、交感神経が優先、興奮状態をながびかせてしまいます。

自律神経のバランスが乱れて血管が収縮した状態が長引き、血流が悪化し続け、このような生活の積み重ねが血行不良を加速させ、冷えやすい体、冷え性を作ります。

毎日TVなどを見続けてずっと同じ姿勢でい続けると、血液の流れが滞りやすく、全身への循環が悪くなり、慢性的な運動不足が動脈硬化や血管の老化を早めて血行不良に

筋肉は動かす事で熱を発生させ、その熱を蓄える機能も持ち合わせ、筋肉量が減ると、体内で効率よく熱を生産出来ず、熱を蓄える場所も少ないために、体が冷えるのです。

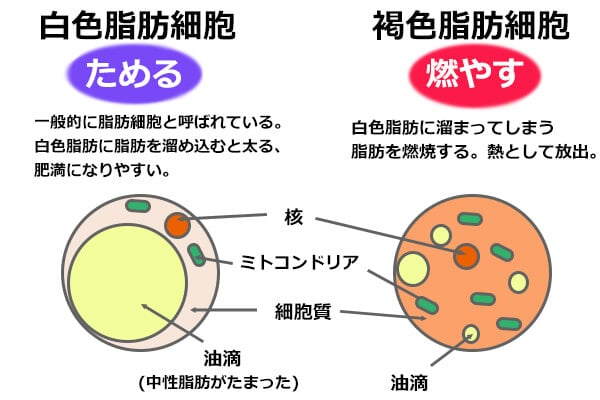

肥満による脂肪過多も冷えを招き、脂肪は血管が少ないために、体内を温める機能が低く、外気温の低下の影響を直に受けて冷えやすい体に

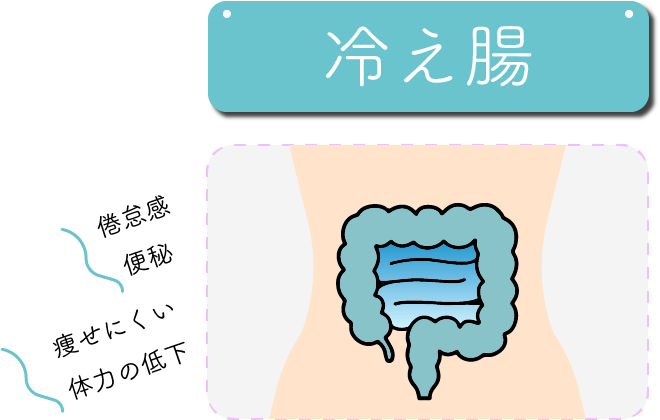

腹部が冷え込むと腸の血流が悪くなり、便を体外に押し出す力が弱くなり低下、便秘しやすい体に、腸に便が溜まる事で、腹部全体の血流を妨げ、冷えを招くサイクルに陥る事も

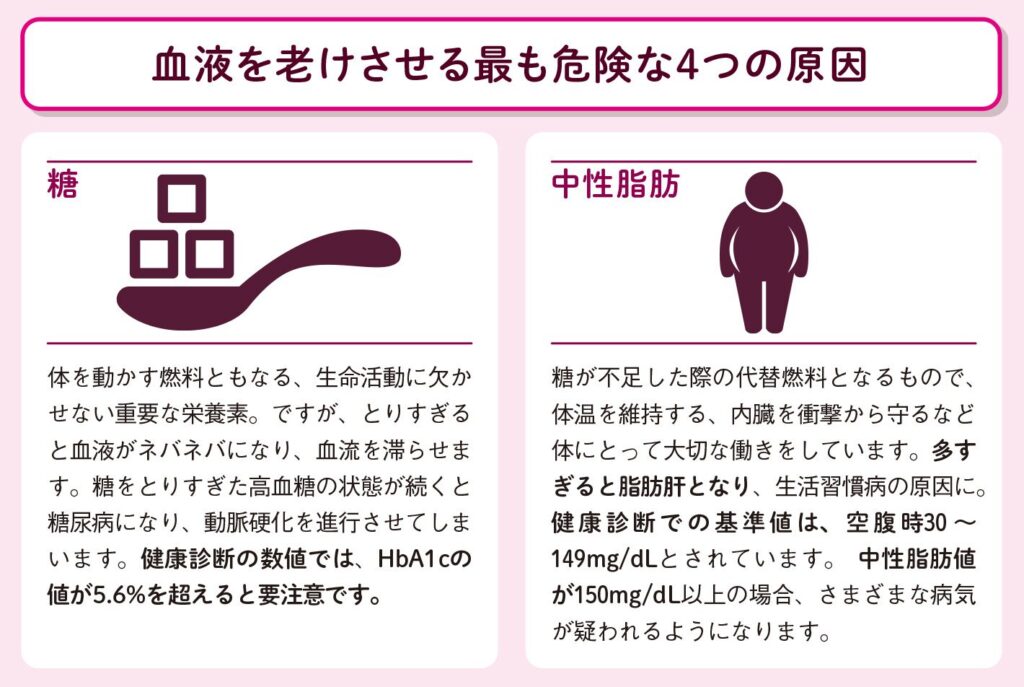

③ 血液の巡りが滞らせないように

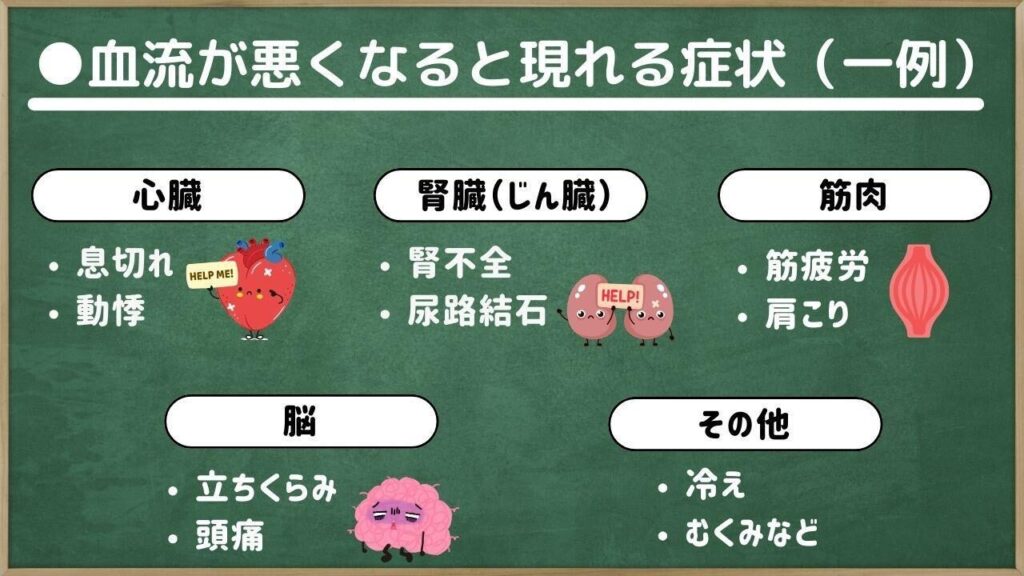

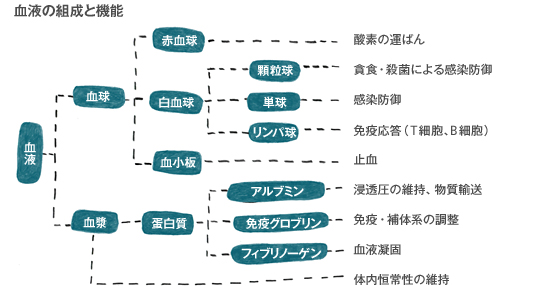

「血液」には、栄養を体全身の各器官に送り、循環させる役割を持ち合わせ、血液がスムーズに循環して、体全身に行き渡る事で筋肉や骨、臓器、髪、肌が潤っていくのです。

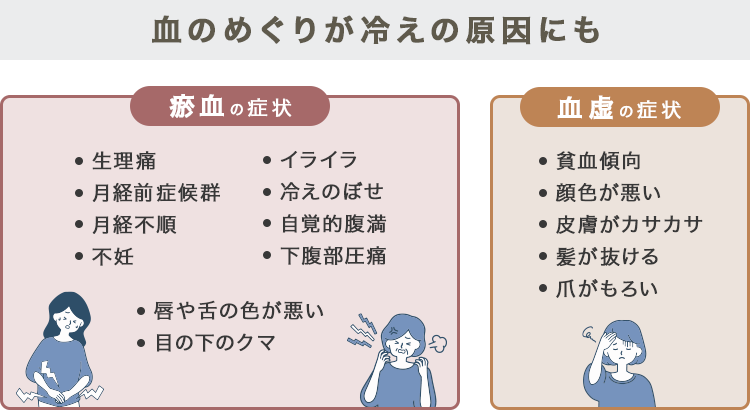

しかし、血液を作る機能が低下し、血液が不足した状態の血虚になると、皮膚の老化や乾燥、髪質や爪が脆くなるなどの症状が現れます。

深刻化すると顔色が悪く、立ちくらみ、冷えや貧血にこむら返りなども現れ、血液不足が中枢神経に及ぶと、集中力の低下や不眠、物忘れが起こりやすくなります。

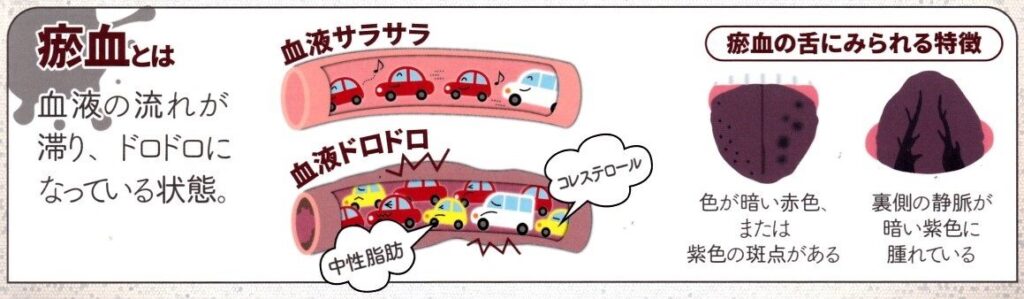

循環が悪くなると血液が停滞し瘀血(おけつ)と呼び、血液の中の赤血球や白血球、血小板の量や質に異常が起こり、血流が悪くなっている状態を指します。

口の渇きや顔のくすみ、くまや下や唇が紫になったりと顔色がどす黒くなったりしてしまうのも瘀血の症状、滞っている部分が傷み、痔や便秘、静脈瘤も瘀血の症状になります。

体に熱がこもり、血液が熱くなっている状態を血熱と言い、血の流れの勢いが強くなるため、鼻血や吐血、血便、血尿など出血してしまう症状が出てしまいます。

熱くなった血液はドロドロになりやすく、流れが悪くなることも、熱がこもった状態が改善をせずに瘀血を併発してしまうこともあるのです。

④ 体温を上げる習慣を作っていく

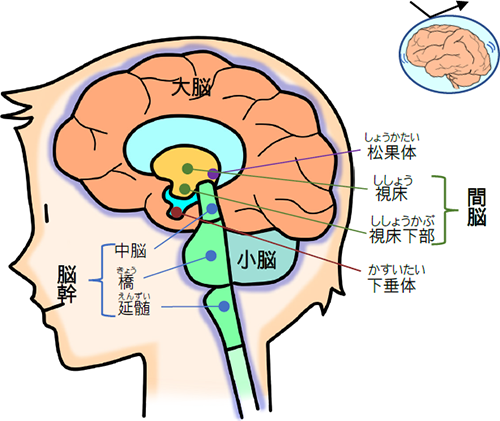

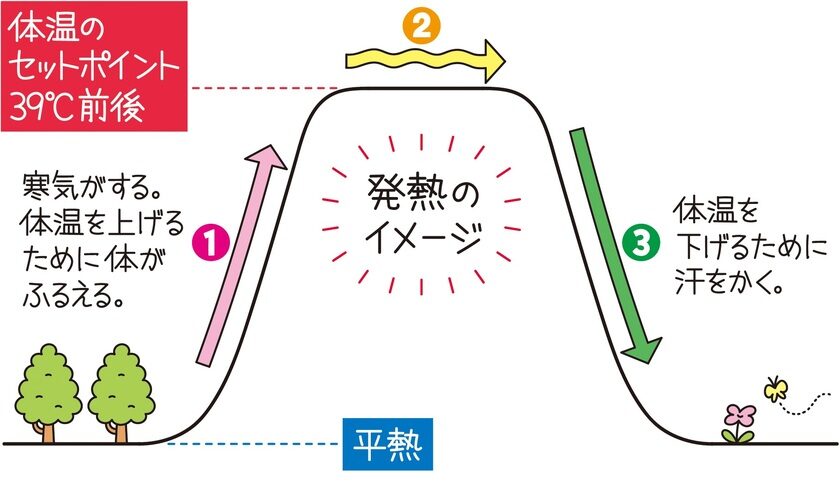

寒さを感じると、脳の視床下部にある視索前野が、熱を作るように、体内の褐色脂肪細胞に指令出します。

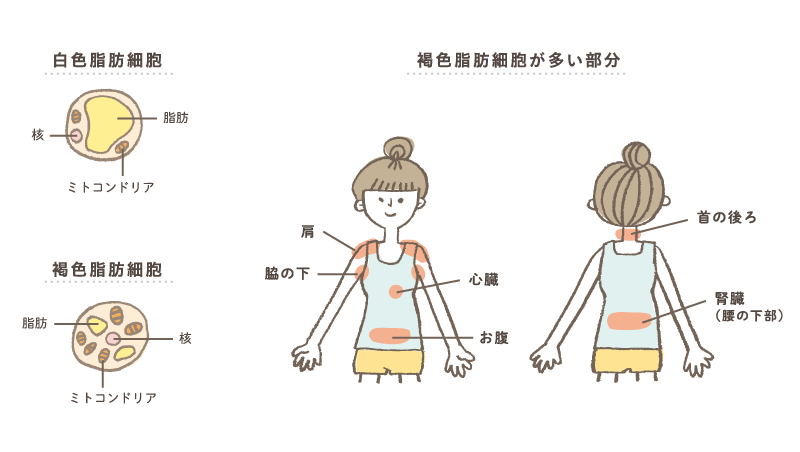

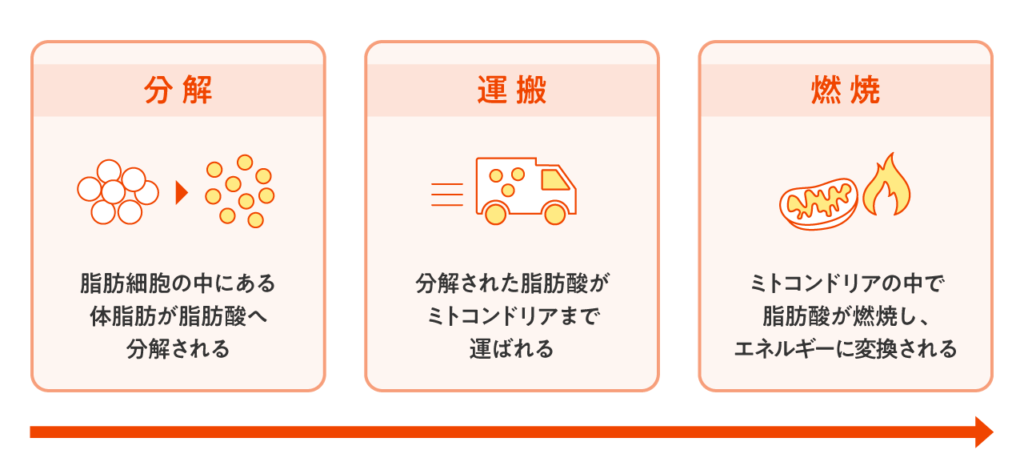

褐色脂肪細胞は、首や脇の下、心臓や腎臓の周りなど、限られてた場所にのみ存在し、寒さで体温が下がった時に、貯蔵された脂肪を燃やして熱を作ります。

脂肪と聞くと皮下脂肪などの白色脂肪細胞を思い浮かべますが、白色脂肪細胞は脂肪を貯蔵することに対し、褐色脂肪細胞は脂肪分を分解して熱を作る働きがあるのです。

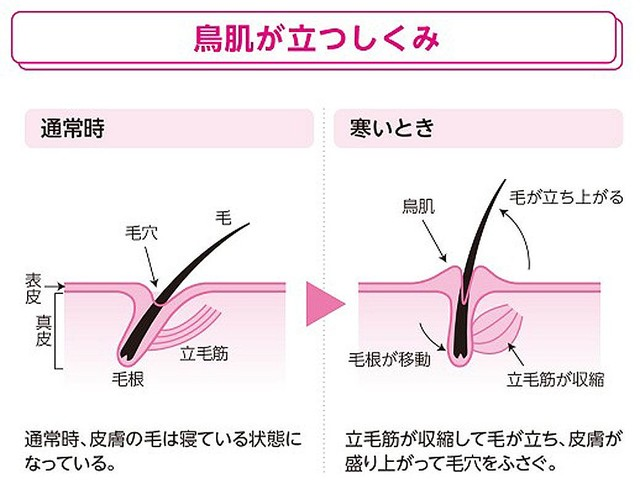

筋肉を動かすでも、体は熱を生み出し寒い時に鳥肌が立つのは、視索前夜の指令により、皮膚にある立毛筋が収縮する事で筋肉を動かし熱を作り、体温を下げないようにするのです。

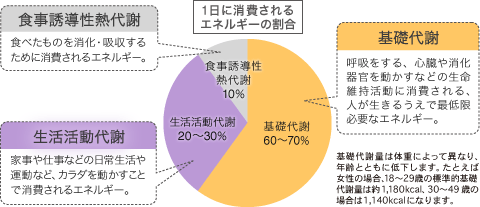

他にも、内臓が食べ物を消化吸収する時、栄養素の分解や合成が起こりますが、こうした体内での化学変化は代謝と呼ばれ、代謝によっても熱が生成されます。

体内で生まれた熱エネルギーは、血液によって全身に運ばれていき、血液の循環がスムーズでなければ、体内で熱が生成されても、体全身は温まりません

血液には、酸素や栄養素を全身に運ぶ役割がありますが、血液が運んだ酸素や栄養素を体の細胞が受け取る事で、細胞が代謝を行います。

血液がドロドロ状態で循環が滞ったりする事で、細胞のエネルギー源である栄養素や酸素が届かず、体全体の代謝が落ちてしまうのです。

血液には細胞から出る老廃物を回収する役割もあるため、滞ってしまうと老廃物も体外に排出しにくく不調が現れるのです。

血液が不足をしているとスムーズに熱エネルギーを全身に運べずに、毛細血管の先まで血液がなかなか届かずに、体が温まらずに冷え性に陥ります。

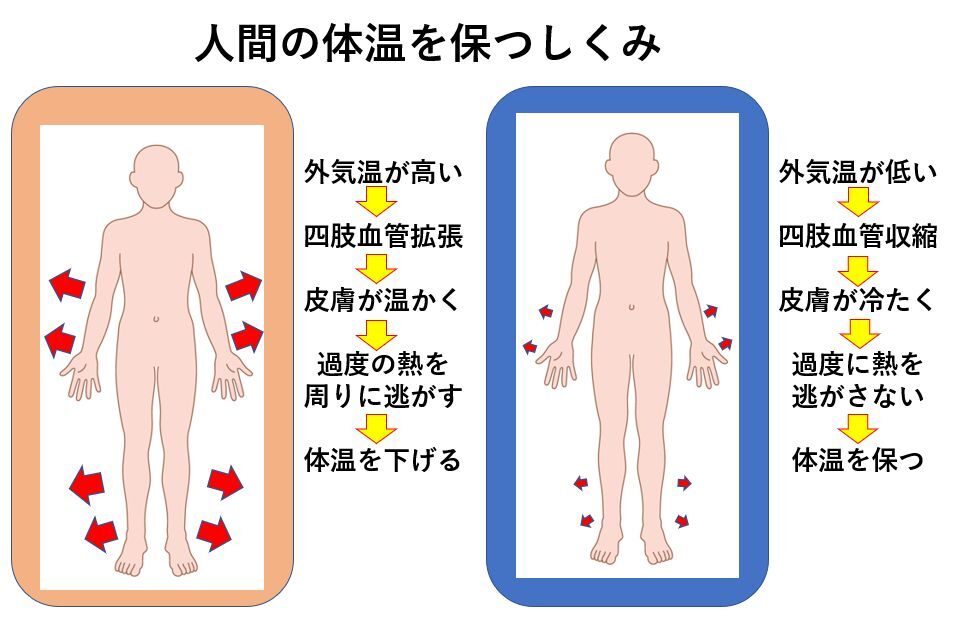

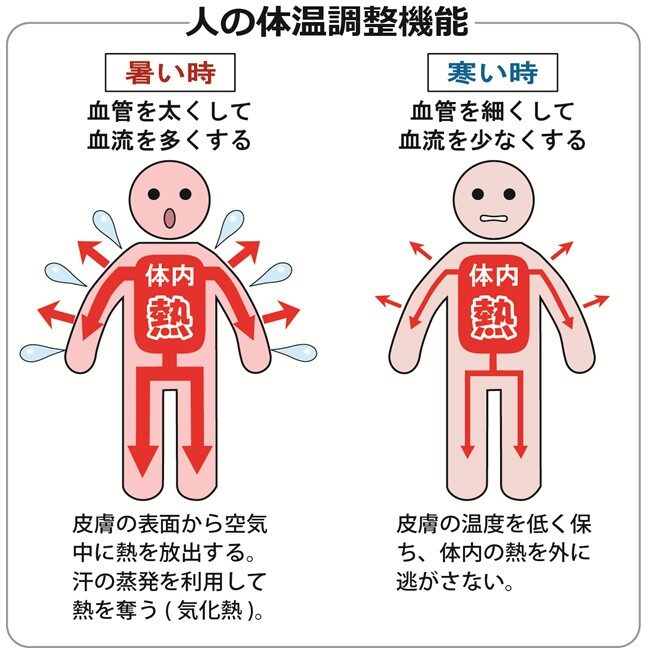

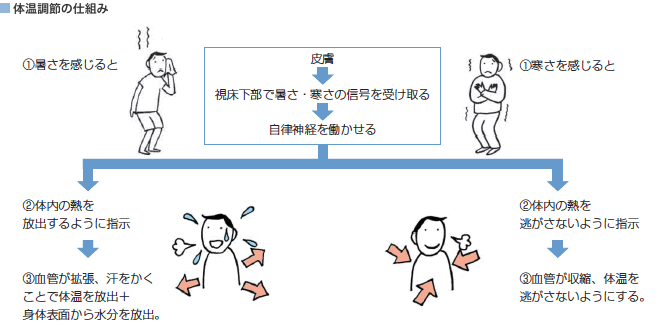

脳の視床下部にある視索前野は、体温調整の司令塔となり、体のあらゆる部分に指令を出し、全身の熱を守ったり、放熱して体温を下げたりし、血管や汗腺が活躍します。

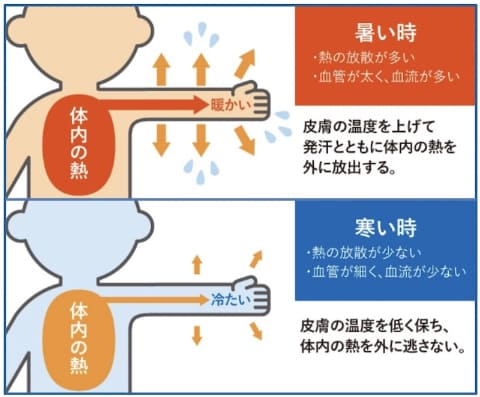

外気温が低下した時に、顔や手を触ると冷たく感じますが、これは、寒さを感知した視索前夜が全身の血管に指令を出します。

皮膚表面に近い血管を収縮させ、血液が流れる量を減少して体の内部に血流を集め、熱を外に逃がさないように、体が反応、寒さで顔色が悪くなるのもこの働きからになります。

反対に、気温が高く暑い時には、血管は体の内部に熱を身体表面に運んでいき、血管を拡張させて放熱する働きがあるのです。

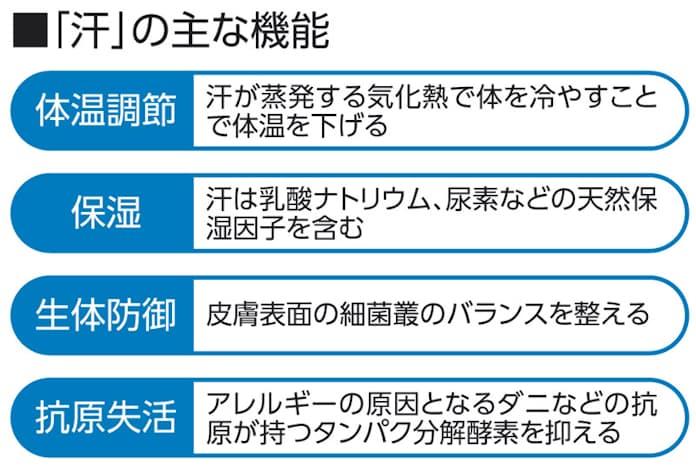

外気温が上がり、暑くなると汗をかくのですが、この事は視索前野が全身の汗腺に働きかけて、汗をかき、体の表面が濡れて、水分が蒸発する際に、身体表面の温度を低下させていきます。

まとめ:冷えのサイクルを知り自分だけの対策を

私の冷え性の内容がわかったわ

今日から生活を見直さないとね

自分の症状がわかることで

冷え性の改善スピードも早まります

本日は、冷えのタイプを知る 冷えを改善して病気知らずになる話を解説していきました。

・冷えの症状を知る事から

・血液の流れが冷え性の原因

・体温を上げる習慣作りを

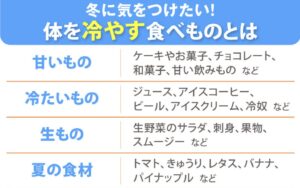

冷え性改善には冷たい物を控える事も重要で、冷えた物を口にすると内臓から冷え込んでしまいますので、注意が必要になります。

冷え性の改善には、常温以上の飲み物を飲む意識をしていく事でも効果的になり、水を常温、白湯で飲む事でも冷え性の改善に効果を発揮していきます。

食べ物も体を冷やしやすい食べ物ではなく、体を温めてくれる食材、調理方法を取り入れて普段から体を温めていき、対策、改善を

自分の冷えの症状を把握していき、体の冷えからくる症状を対策、ストレスを解消、ミライフ中の健康のためにも冷えの改善に努めていきましょう

体の冷えを解消することで

免疫力や体調改善を加速しましょう

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

YouTube:https://www.youtube.com/@takuyasyukatu0125

LINE:https://line.me/ti/p/ww2MnljFmV

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

コメント