こんにちは、たくやです。

福岡県でミライフ(人生再スタート)アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

今回は、年齢と共に増加傾向 ミライフ中の万病のもと内臓の冷えを知る話になります。

最近は外の気温に関係なく

体がなんだか冷えている気がするわ

外気に関係なく

体が冷えてしまっているのですか

年齢のせいと思ってそのままよ

でも冷たさで寝れない日も出てきたの

体の冷えの放置は万病の元です

まずは冷えを知り対策をしましょう

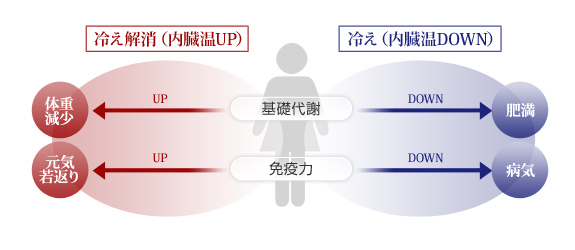

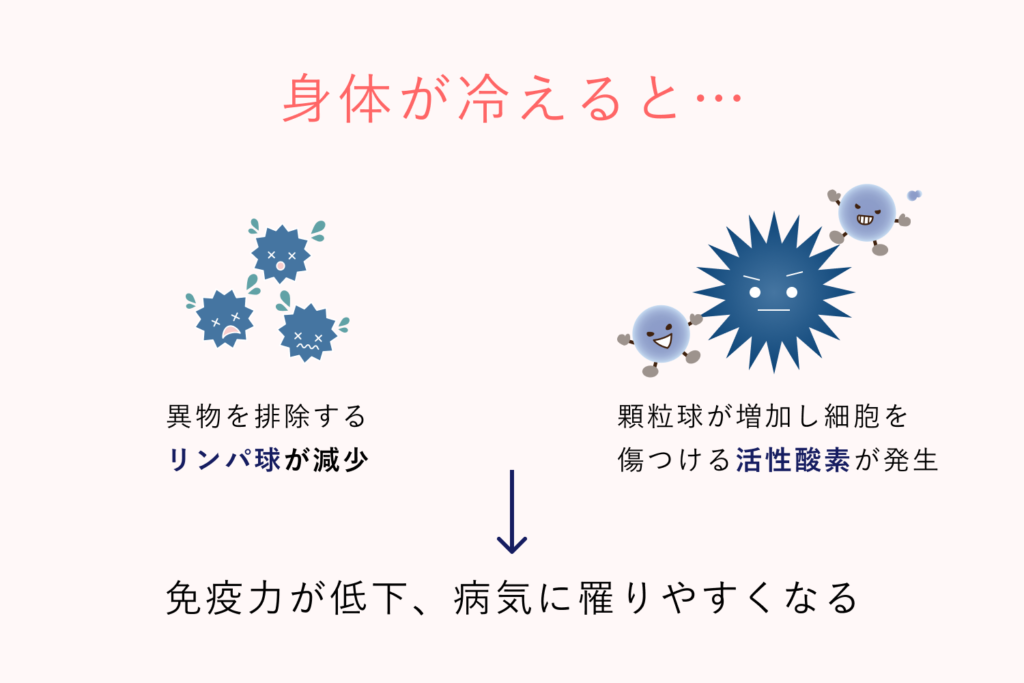

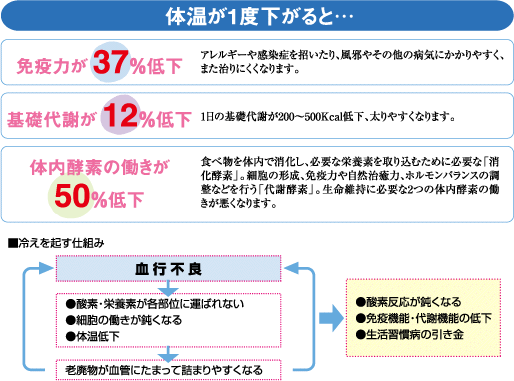

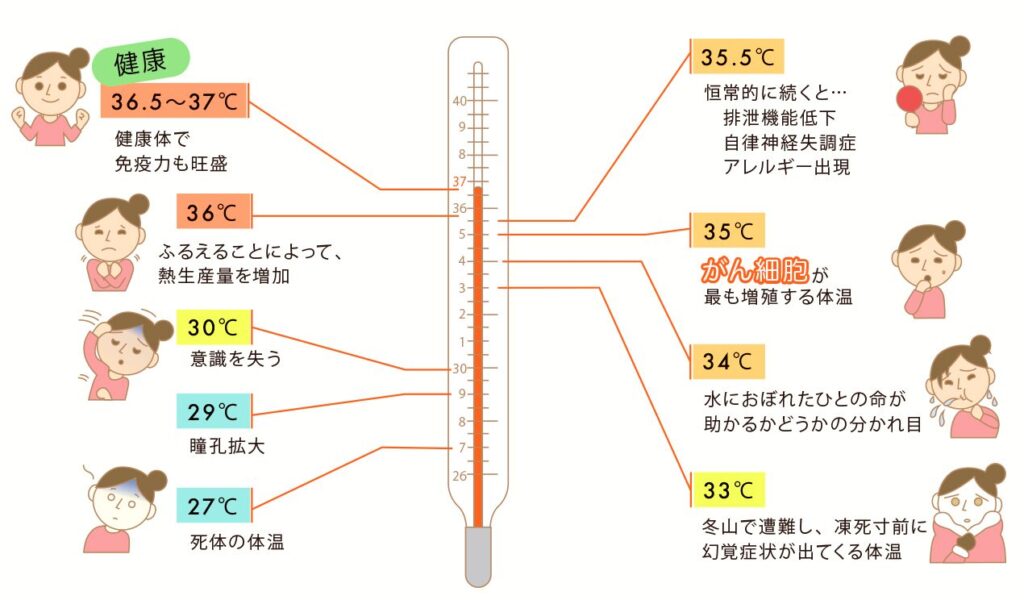

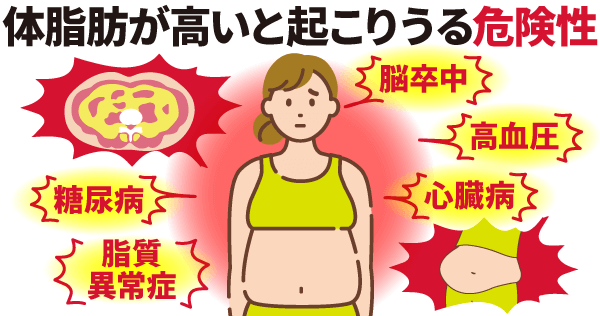

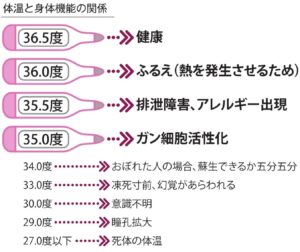

内臓が1℃冷えてしまうと、免疫力は激減してしまい、新陳代謝が15%以上下がり血流も悪く、自律神経も乱れると良いことはありません

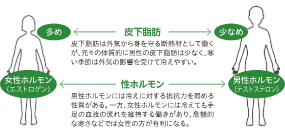

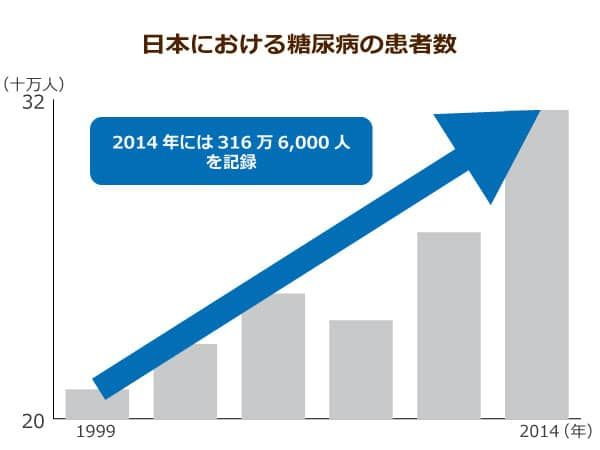

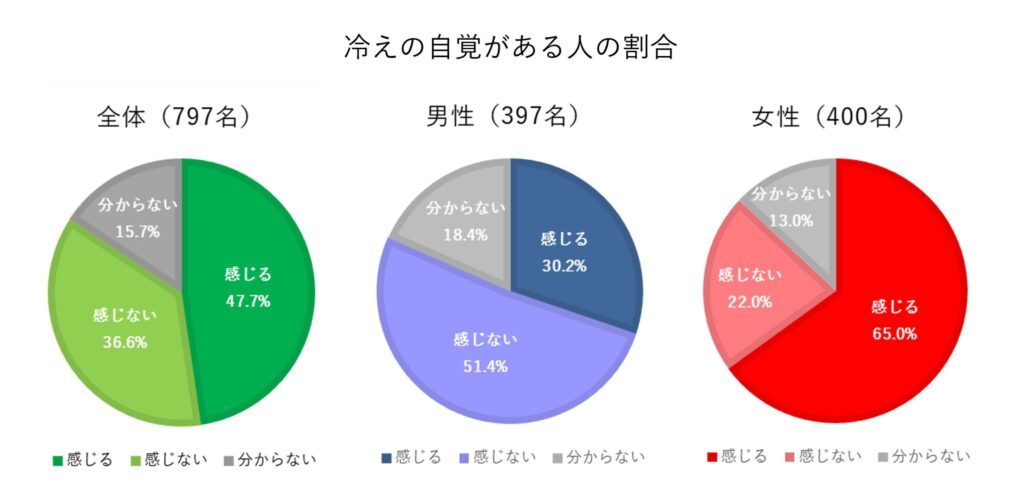

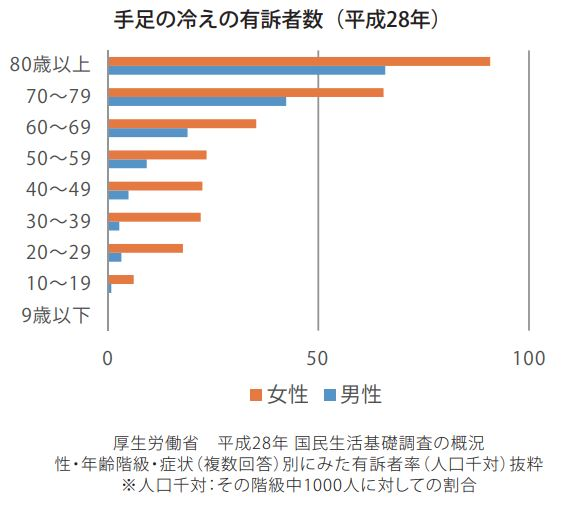

冷えは、女性特有の症状と思われがちですが、年齢を重ねていくと、男性の体の冷えも目立ち、健康面への不安や支障をきたしてしまう事も

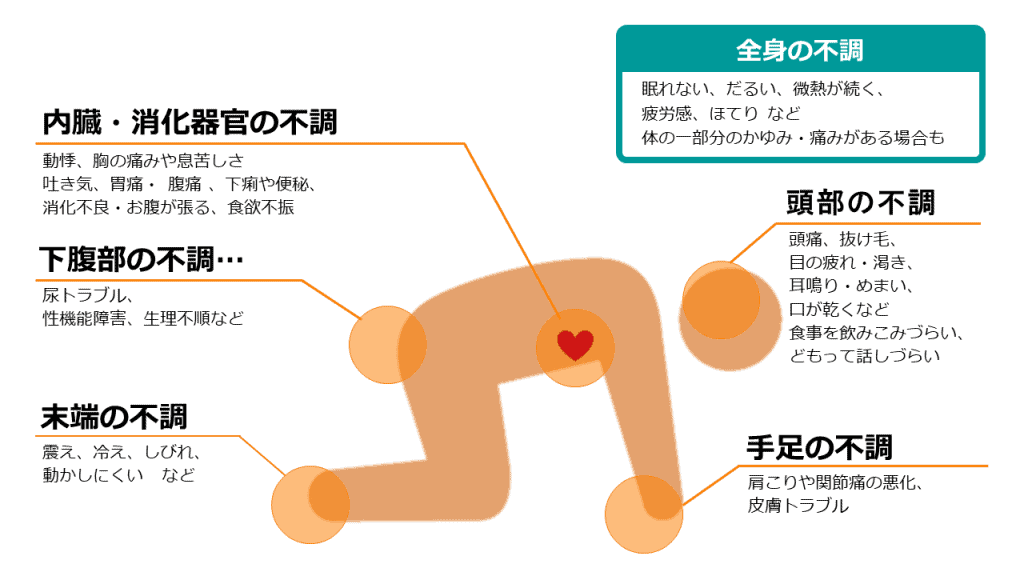

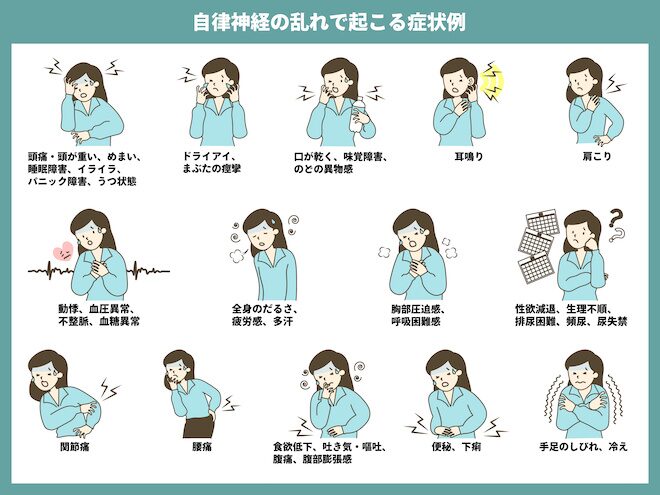

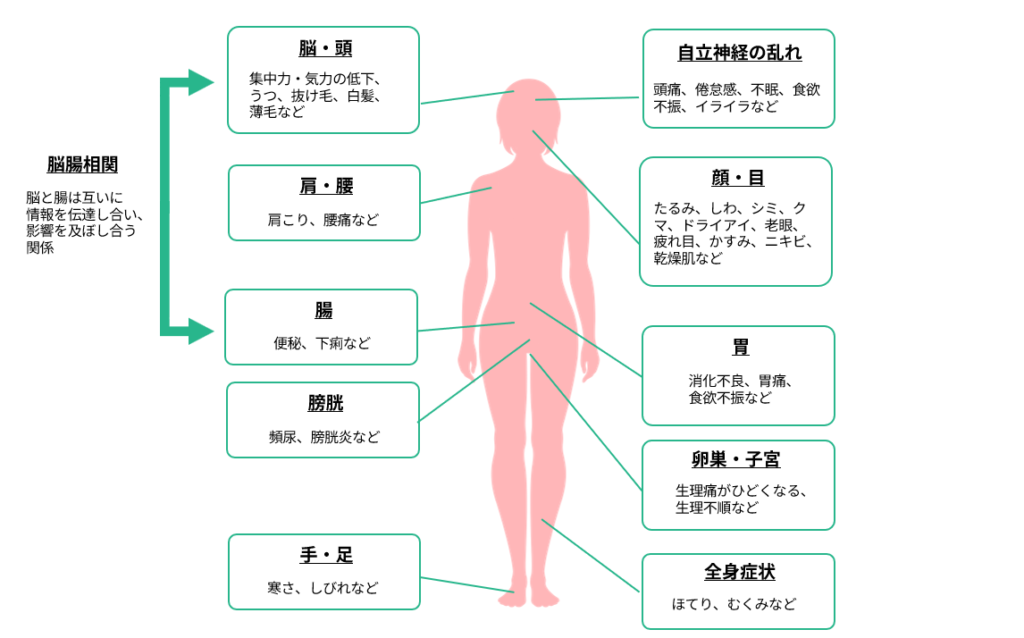

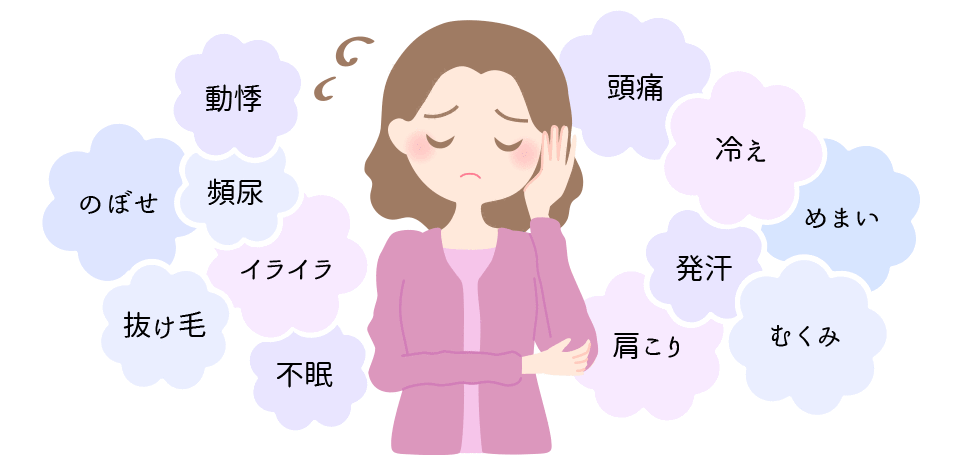

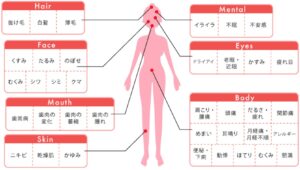

内臓の冷えは、体が冷えるだけと簡単な症状だけではなく、長年の肩こり、頭痛、疲労が抜けない、肌荒れなど、栄養不足やストレスなど他の原因がありそうなものも起こります。

肉体的な症状だけではなく、イライラする、やる気が起きない、憂鬱なきぶんなどメンタル面にも支障をきたし、うつ病や自律神経を乱すことも

体の冷え、内臓からの冷えを放置せずに、すぐに対策していき、ミライフ中の体調不良の予防をしていき、体の中から温めて免疫力を上げていきましょう

・内臓が冷えている現在

・手足だけでなく体の芯から冷え切っている

・内臓の温度を上げていくと

内臓の温度が上がることで

病気知らずのミライフを

目次

内臓が冷えると自律神経が乱れる

ダイエットや健康法を試してみてもあまり効果が出ない場合は、内臓が冷え切っている事があり、内臓が冷えてしまうと代謝が悪くなるために効果が出ない事も

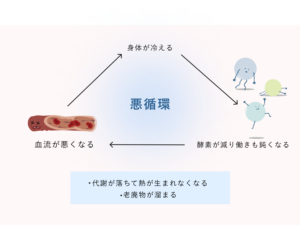

内臓が冷え切ってしまうと、体内では様々なことが起きてしまい、自律神経が乱れたり、代謝が落ちたり、内臓や免疫細胞の働きが弱くなります。

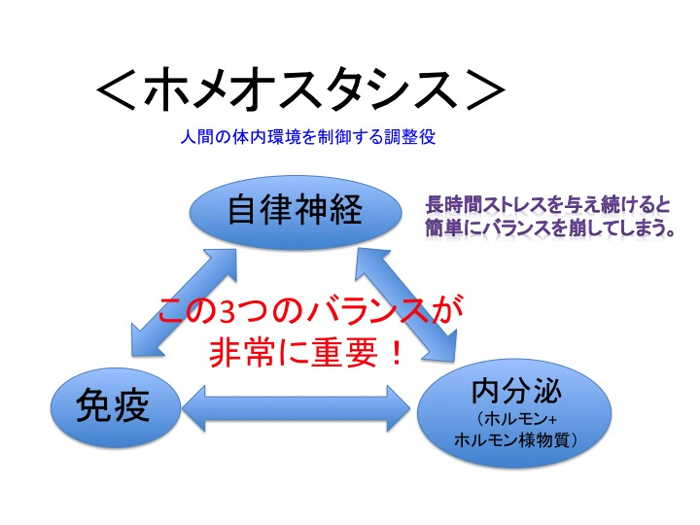

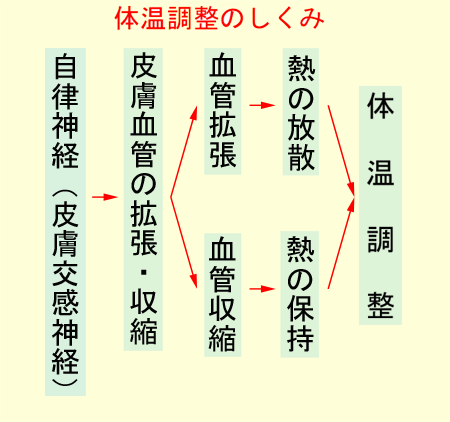

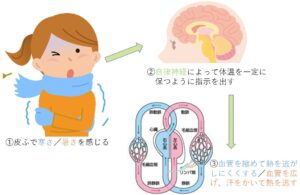

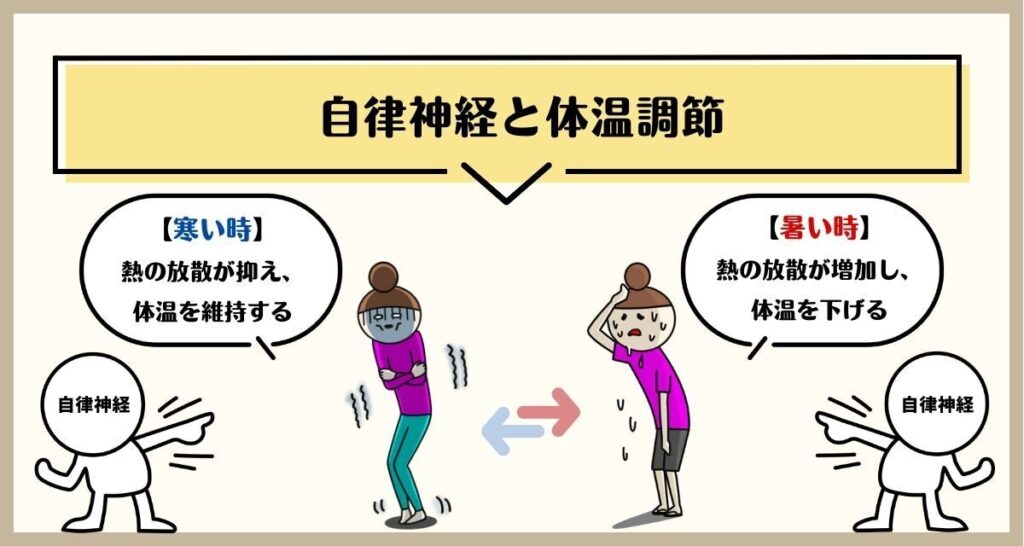

自律神経は、体を健康に守るための役割を果たしており、人の体は、すべての細胞や内臓のある一定の健康な状態を保てるようにバランスを保つ機能があるのです。

この事をホメオスタシスと呼び、ホメオスタシスを維持するために、内臓や代謝、体温などの体の機能を24時間体制で調整する役割をする神経が、自律神経になるのです。

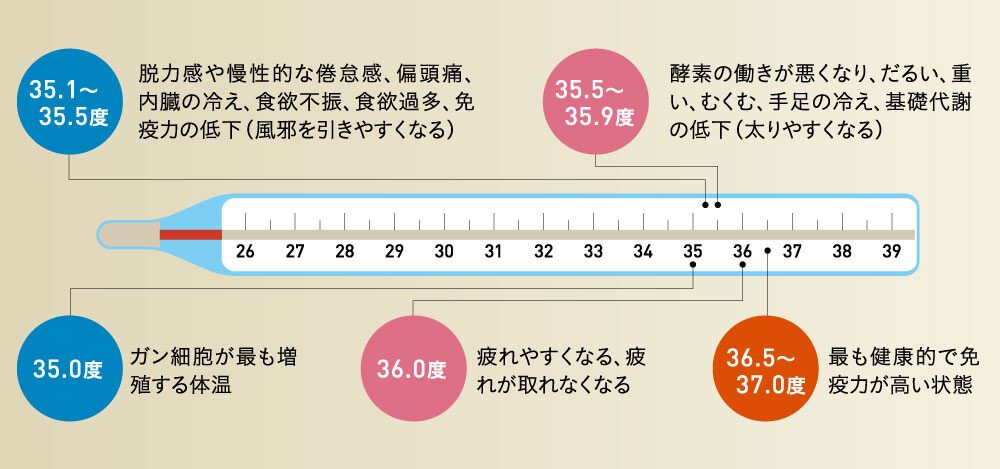

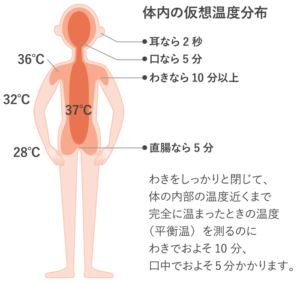

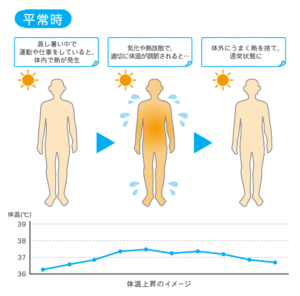

健康な人なら、体表面温度より内臓の温度、深部体温が1〜2℃高く、37.2℃〜38℃ぐらいが理想とされています。

それよりも低いと、自律神経は適切な温度を保とうと働くのですが、ずっと低い状態が継続すると、ホメオスタシスを維持しようとし、負担がかかりうまく機能しなくなるのです。

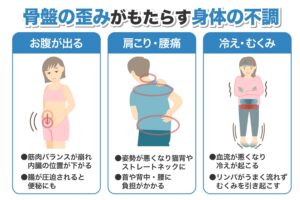

自律神経が乱れた状態になり、心身を健康に保つ機能がうまく働かないので、便秘、頭痛、疲労、不眠などの不調が起きてしまうのです。

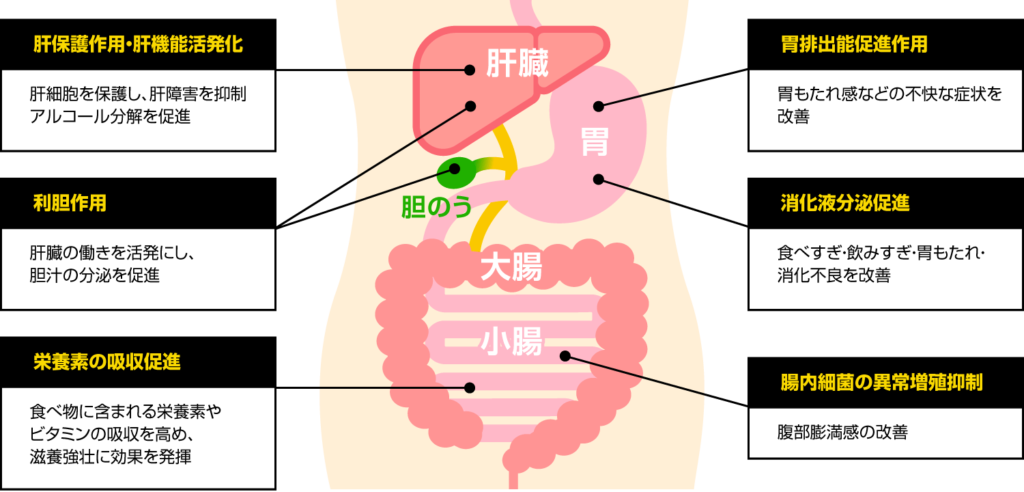

内臓温度が標準よりも下がってしまうと、その寒さで内臓の動きが鈍くなり、体がいつものパフォーマンスを発揮できなくなるのです。

栄養を取り込んでエネルギーに変える、体内に入ってきた毒素を中和したりと、内臓は人が生活するために必要不可欠の存在になっています。

これらの動きが鈍くなってしまう事で、食べ物の消化や吸収、解毒などの内臓の機能がうまく働かず、本来の解毒やウイルスなどを撃退する機能が落ちるのです。

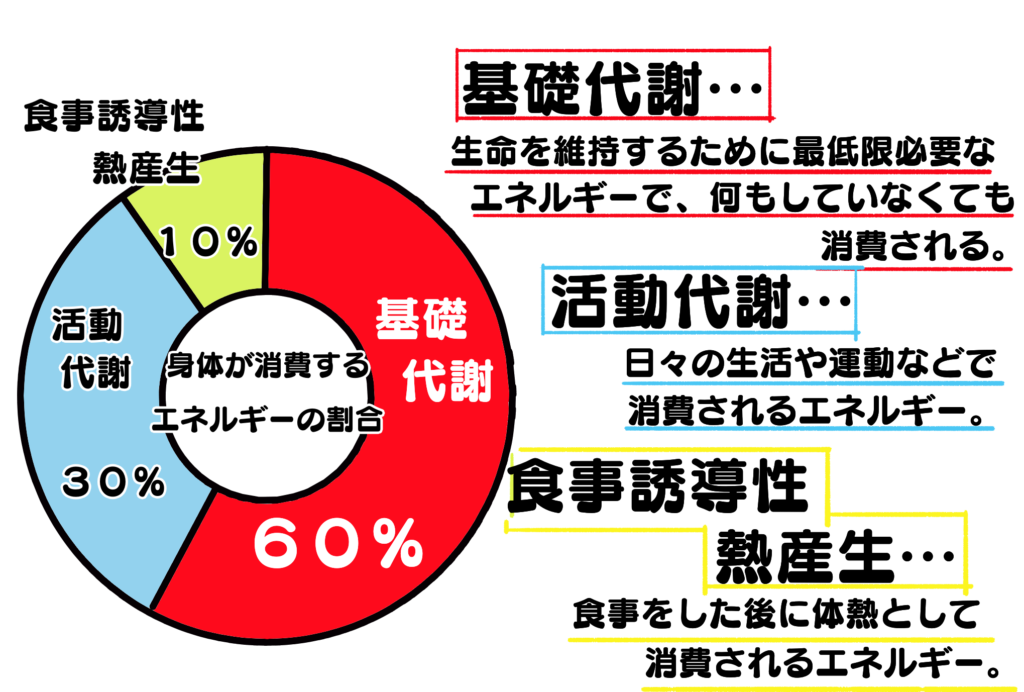

そして、減量をしている、担当医から言われている方は「代謝」の面でも重要になり、代謝の中の基礎代謝がエネルギーの6~7割を占めています。

基礎代謝には、いろいろな内臓を動かしたり、体温調整、呼吸など無意識に行われる生命活動によって消費エネルギーも、冷えによって活動も代謝も落ちるのです。

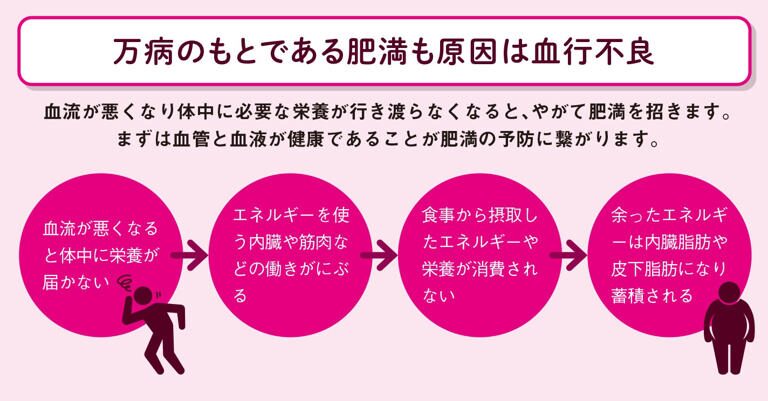

内臓が冷えると、消費エネルギーが下がり、肥満を招きやすく、代謝が落ちることにより、体に熱が生まれにくくなり、内臓もさらに冷えやすくなるのです。

内臓が冷えたまま放置し続けてしまうと、自律神経が整えようと思っても上手に調整ができず、体に良い栄養素を送っても吸収されず、免疫力も上がらない状態になるのです。

① 内臓の冷えも蓄積していく

内臓の冷えの怖いところは、本人が内臓の冷えを実感していないところになり、実感がしていないことが、症状を長引かせ、深刻化していくのです。

内臓も年々冷えが加わっていき、健康に気を使っても根本が解決できないので、解消ができず、体の冷えが加速し重病を引き起こすのです。

内臓の温度は、家庭用の体温計で簡単には計ることができずに、専門の機械が必須、自覚症状もないので、内臓が冷えている方が増加しているのです。

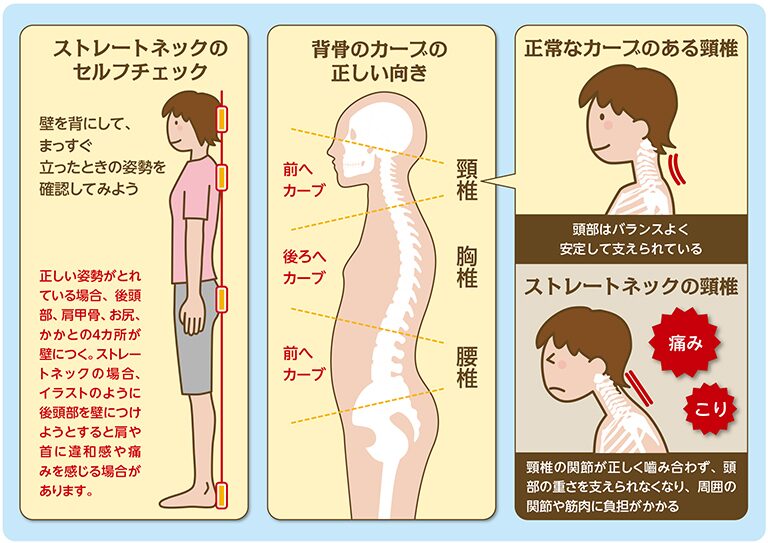

生活や食の変化により、内臓は年々冷えてきており、普段継続している肩こりや首の凝り、腰痛などに苦しんでいる方は、内臓も冷えている方が多いのです。

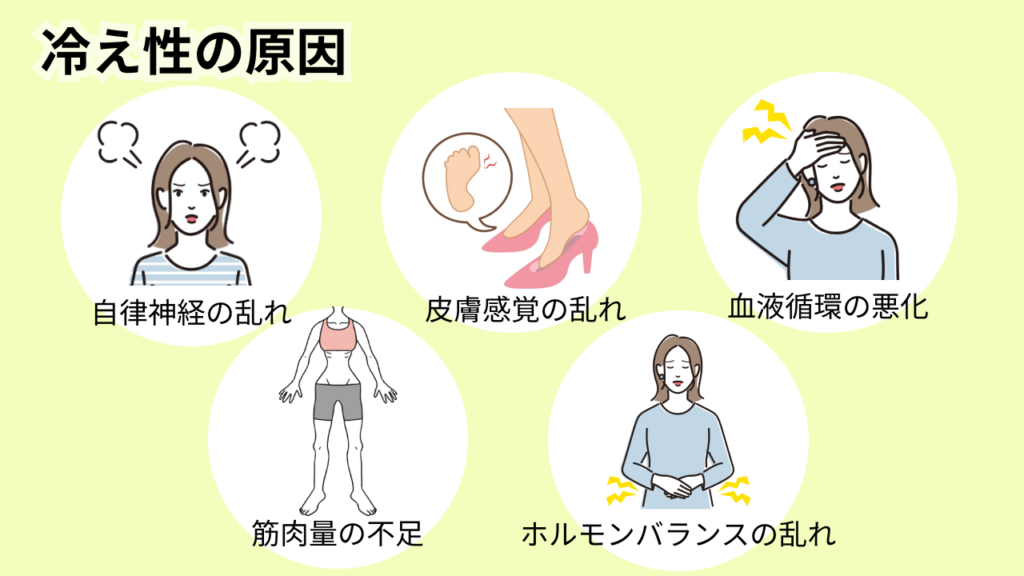

② 内臓が冷えてしまう原因を知る

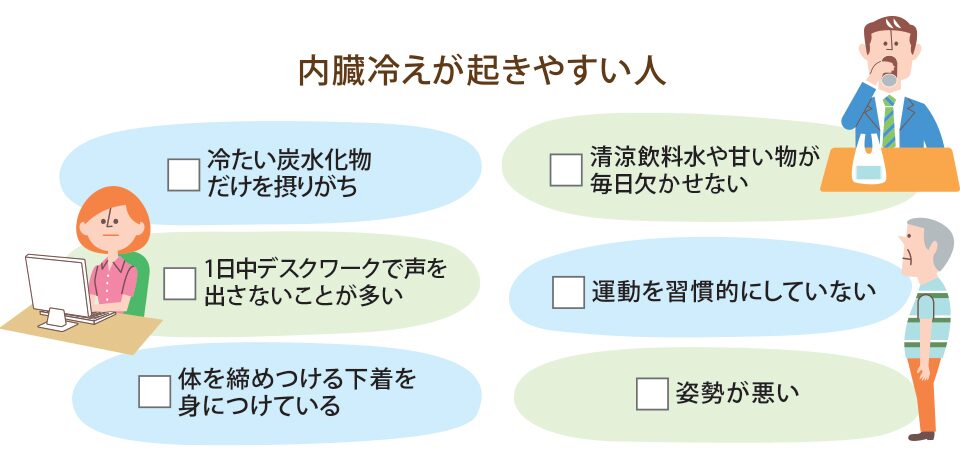

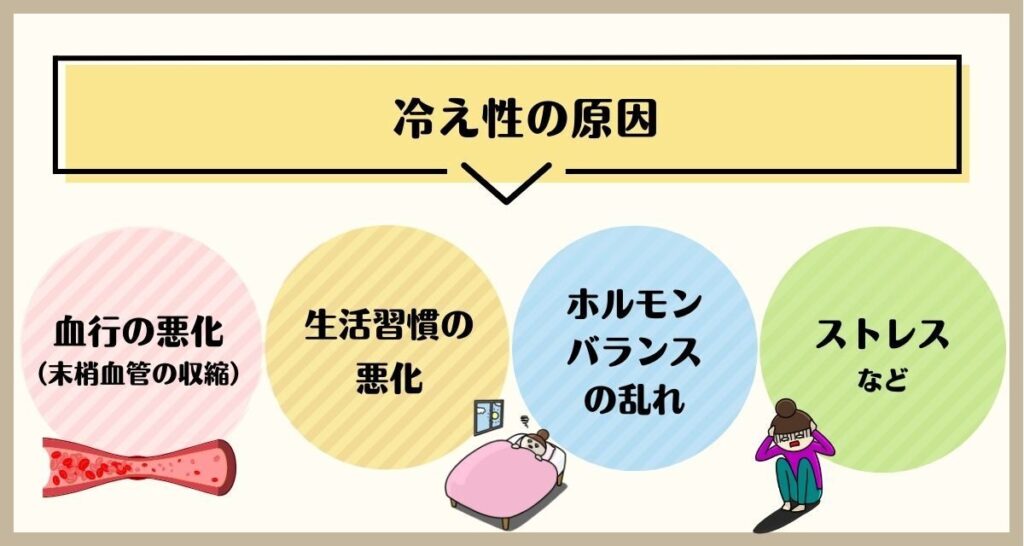

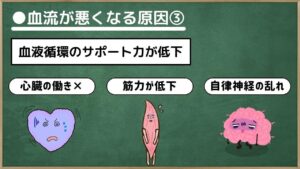

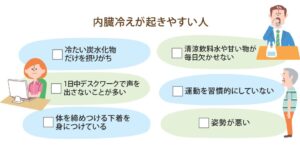

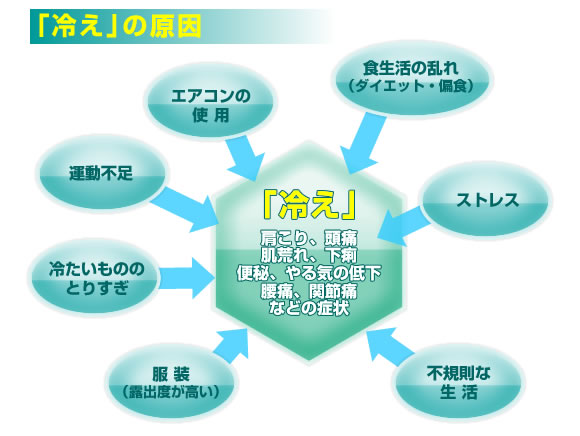

内臓が冷えてしまう主な原因は、運動不足により筋肉の低下、生活環境の変化による自律神経の乱れ、慣れない暮らしによる体型の変化があります。

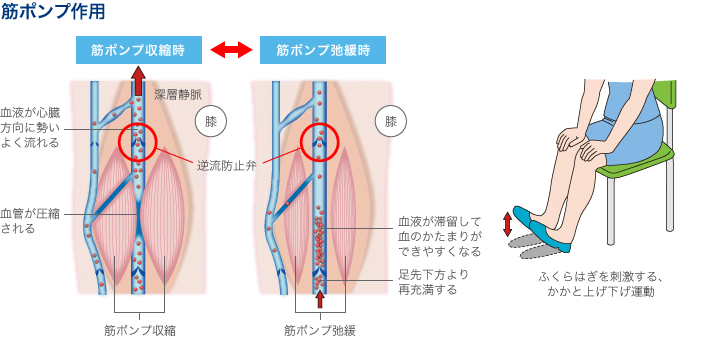

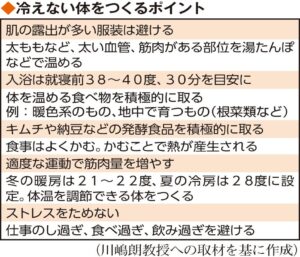

運動不足と内臓の冷えとの関係は密接な関係にあり、運動を行うと体は温まるのですが、これは筋肉を動かすことにより、熱を発生するためです。

体を動かした熱は、筋肉に張り巡らせている血管から全身へと、血流にのって運ばれていくのですが、運動不足で筋肉量が減少すると、熱が発生する量が減少します。

更に筋肉は血液を全身に運ぶポンプのような役割をしており、筋力が落ちなくても、体を動かさないでいると、筋肉が弾力性を失い、血液を押し出す力が弱まるのです。

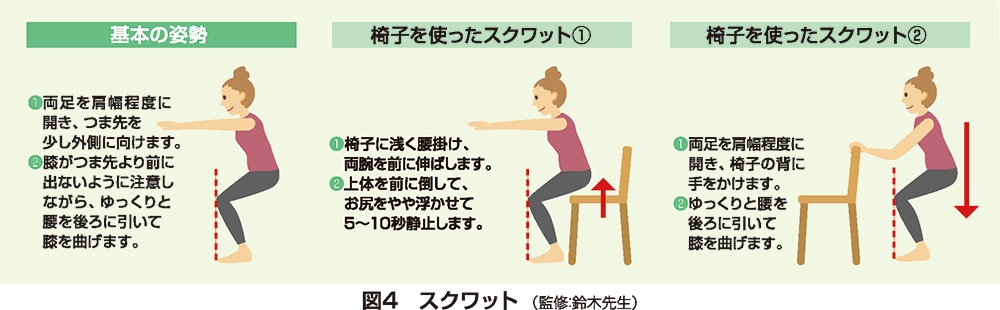

年齢を重ねると外出が減少し、体を動かす機会が減り筋力の低下が深刻化しているので、運動不足を解消するために、階段を登ったり、家でスクワットを行ったり習慣をつけましょう。

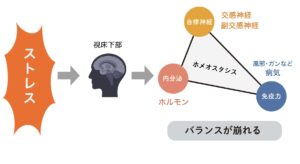

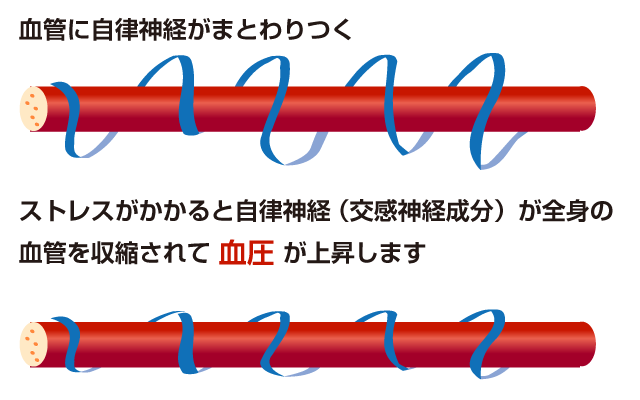

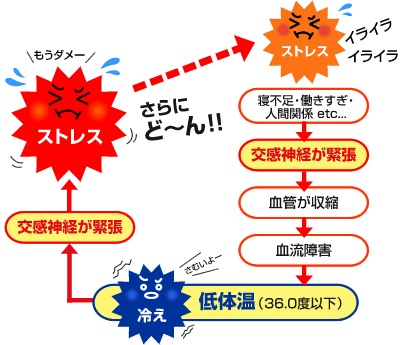

自律神経も血流をコントロールしており、自律神経が乱れてくると、血管や血流が悪くなり、うまく働かずに、内臓に適切な熱が運ばれなくなり、内臓が冷えてしまうのです。

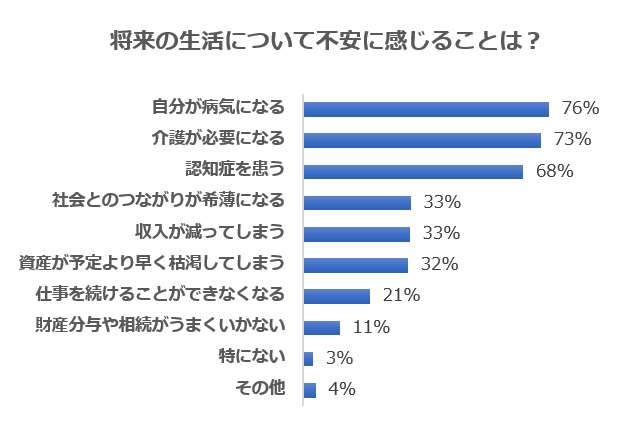

自律神経が大きく乱れる原因にストレスや環境の変化があり、老後は現役時代と違った不安や悩みが出始め、そのことで自律神経を乱し、メンタルに支障をきたすのです。

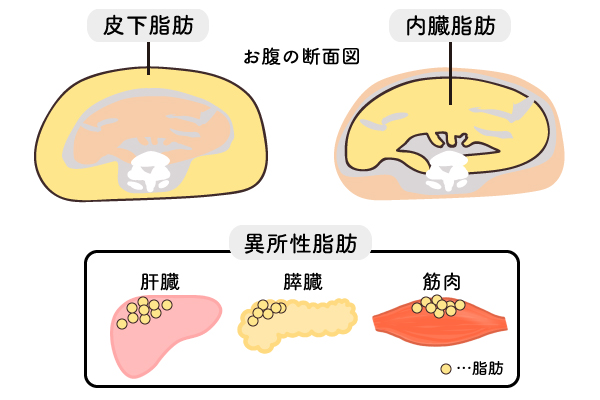

老後の体型の変化も見逃す事できない問題で、運動不足だけではなく、無意識におやつなどを食べてしまい肥満に陥ることも

肥満になるとお腹周りには脂肪がついてしまい、脂肪は普段は温まりやすいのですが、一度冷えてしまうと、温まりにくい特徴を持っています。

ぽっこりお腹、脂肪をお腹の周りにつけていると、脂肪が冷えた時に体が一気に冷え込んでしまい、内臓や血管を冷やしてしまいます。

そして、体重が1kg増加すると、毛細血管が1,500メートルも長くなるという研究結果も出ており、その伸びた分、血液が流れる分、血流が悪くなり内臓が冷え込んでいくのです。

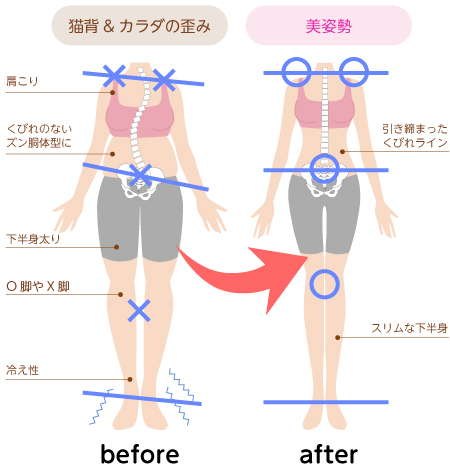

肥満は骨盤の歪みなども起こし、骨盤が歪んで見える原因の一つに運動不足があり、筋力が不足をすることで、筋肉のバランスが崩れ、骨が傾くのです。

骨盤が歪んでしまうと、その事をカバーするために連鎖的に様々な骨格が歪んでいき、熱を運ぶ血管が圧迫され、更に血流が悪化し、自律神経を乱していくのです。

近年ではシニア層もスマホを使用することが増加をしてしまい、首を始め今までにない姿勢を摂ることが多く、骨格が今まで以上に歪み内臓を冷やしてしまうとも言われています。

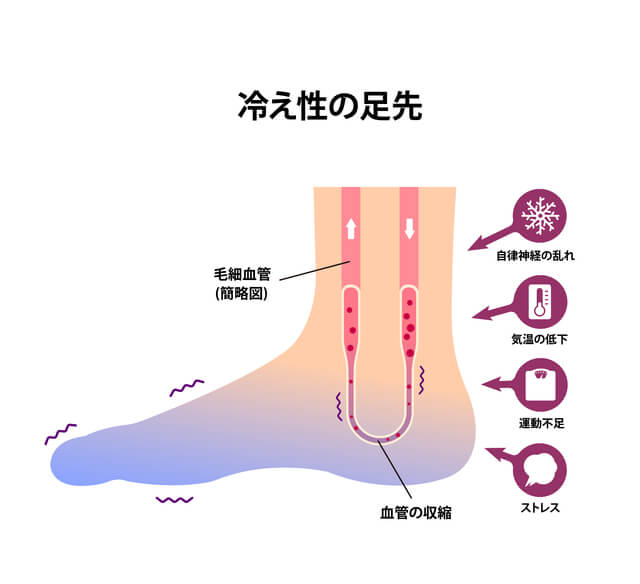

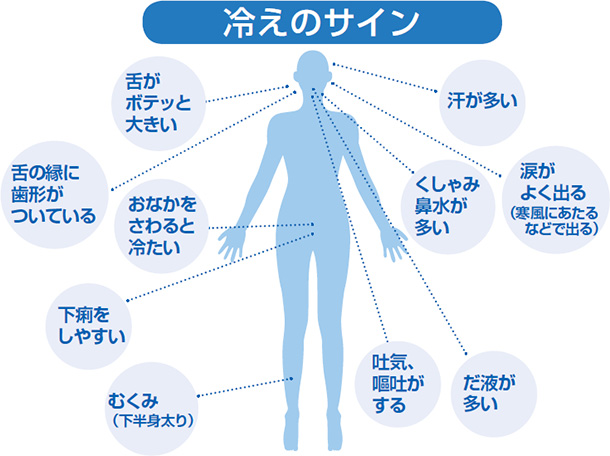

③ 手足の末端まで血液が届かなくなる

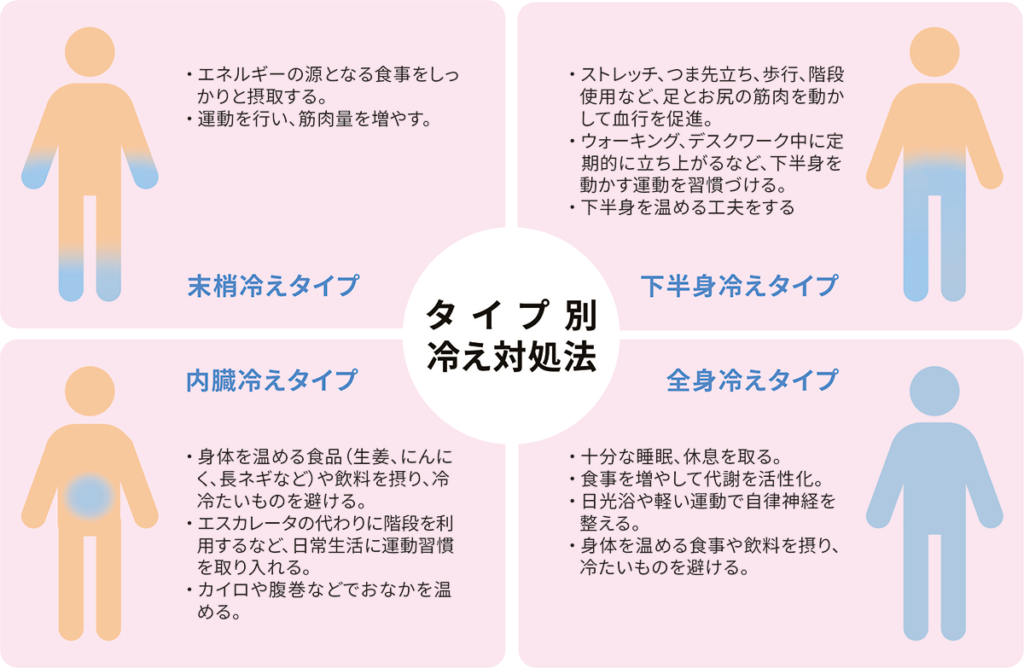

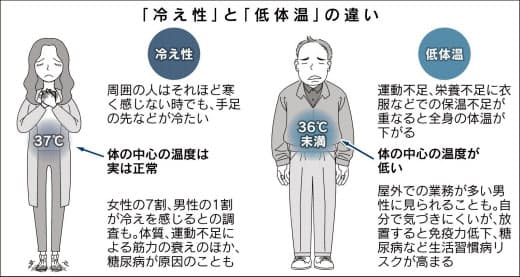

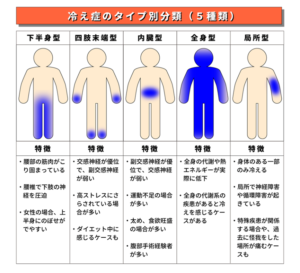

冷え性と聞くと多くの方が、手足が冷たい事と思っている方も多いのですが、冷え性にもタイプがあり、「血管収縮型冷え症」と「血管拡張型冷え症」があります

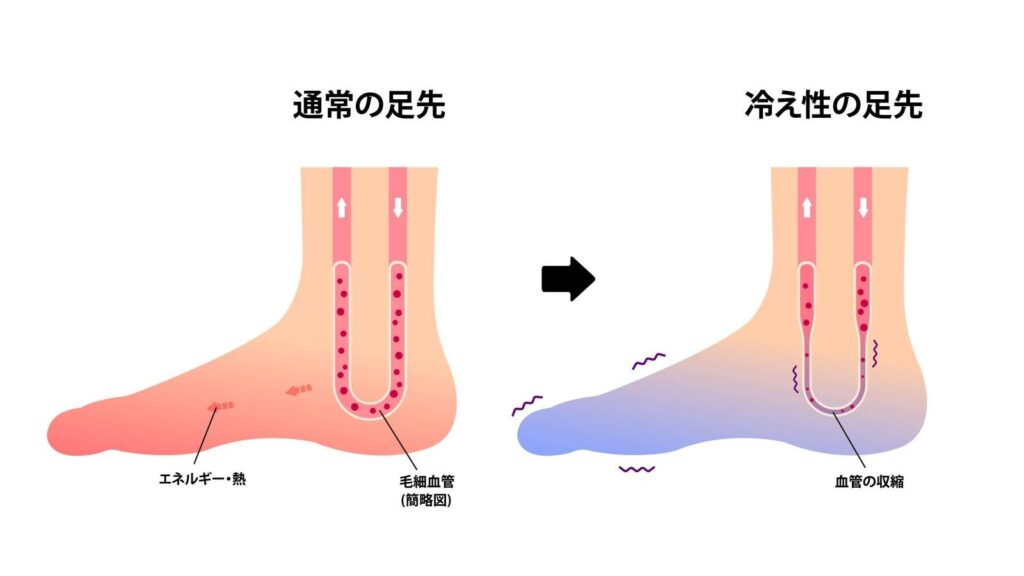

手足が冷えるタイプは、血管収縮型冷え性となり、冷え性の7割がこのタイプ、室内にいても手足が冷え、下半身がより強く冷え込み、手足が浮腫んでしまうことも

手先、足先が冷える方は、血液が末端まで届いていない事が原因になり、正常な人に比べて、10分の1、20分の1しか無いという方もおられるのです。

末端まで血液が届かない原因には、貧血症、低血圧、基礎代謝の低下、ストレスなどによる自律神経の乱れになり、少しでも寒いと自律神経が過敏に反応し血管が激しく収縮します。

その結果、熱を運んでいる血液が手先や足先などの先端まで運ばれずに、冷えてしまい、冬の寒い時期に加えて、冷房の効く夏場でも寒いと感じると冷え込んでしまいます。

自律神経の乱れだけでなく、関節が硬くなったり、骨格が歪んだり、外反母趾などで足の血管の柔軟性が低下し血流が悪くなり、血液が届かなくなることも

少しでも手足に寒さや冷えを感じた場合は、体からの冷えのサインと思い、内臓を温める事を心がけて対応をしていきましょう

④ 男性の冷え性も増加中に

血管拡張型冷え性は、手足も全身も寒さを感じたり、寒さに触れると、手先は温かいのに体全身に寒さを感じてしまう特徴があるのです。

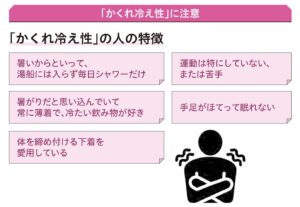

血管拡張型冷え性の特徴には、体全身が冷え、手先は温かいのに体の芯が冷たい、重ね着をしても寒い、何枚も毛布をかける、年々ひどくなるなどの症状があります。

これらの症状は特に男性の間で増えてきており、この冷え性の原因がストレスや生活習慣の変化、不安からなどからくる自律神経の乱れになるのです。

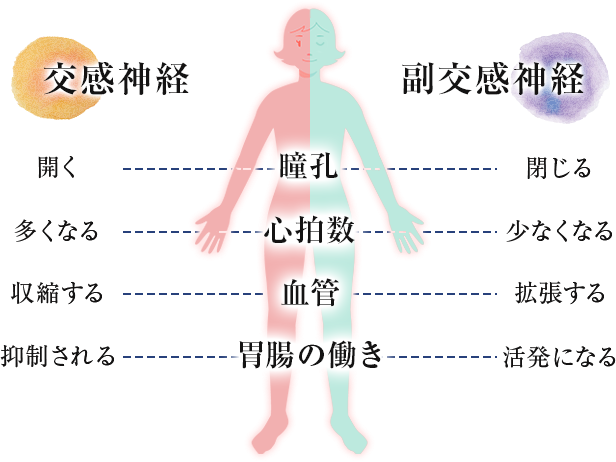

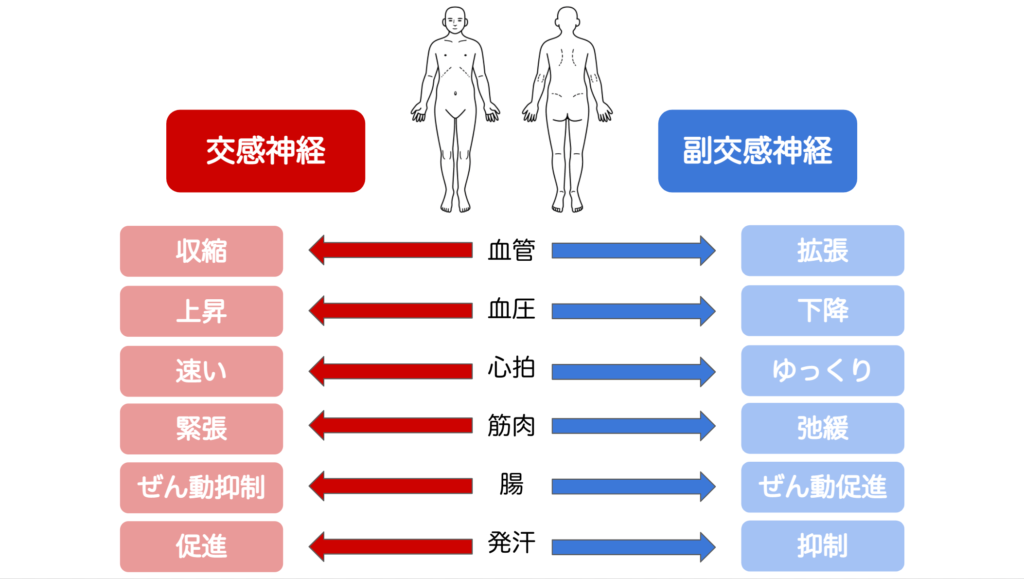

自律神経には、日中活発的に働く交感神経、休息やリラックスしている時に活動をする副交感神経があり、この2つの神経がバランスよく働き健康を保ちます

しかし、この自律神経がストレスなどで大きく乱れてしまい、疲れが取れなかったり、やる気が出なかったりと不都合を起こし、体温は高いのに、内臓脂肪が低い症状が出るのです。

人は体温を一定に保つために、暑い時は血管を大きく広げ、寒い時には血管を収縮して温度調整をしていきます。

しかし、自律神経が乱れてしまうと、その働きがうまくいかなくなり、少しの寒さでも血管が収縮したり、反対に収縮しなかったりと悪影響が出るのです。

シニア層になると危険なのが、体がほてっていても汗をかきやすかったり、自分には冷え性など関係ないと思わない「隠れ冷え性」にあるケースが多いのです。

このように知らず知らずに冷えを放置してしまい、頭痛や肩こり、腰痛など、内臓温度低下の症状が出てしまい、初めて冷えを実感する方もいるので注意が必要です。

まとめ:シニア冷え性を放置せず改善を

内臓からの冷えには注意が必要ね

今日から体を冷やさないようにしないと

体を冷やさない生活習慣も重要です

冷たい物にも注意した習慣を

本日は、年齢と共に増加傾向 ミライフ中の万病のもと内臓の冷えを知る話を解説していきました。

・内臓からの冷え性が病気の原因

・自律神経の乱れから冷え性に

・シニア男性に冷え性が増えている

体の冷えは、かつては女性特有の症状と思われていましたが、食の変化や生活の変化により男性の方も体の冷えを訴える方が増加しています。

冷たい飲み物や体を冷やす食べ物を無意識に口に含んだり、クーラーの効いた室内に長く滞在をした理、運動不足が長く続いたりと冷えを加速してしまいます。

長年の肩や首のこり、疲れが取れない、手足が常に冷えている、長袖が欠かせない、頑固な便秘等は内臓からの冷えを改善しないと症状が改善しないこともあるのです。

健康的なミライフのためにも、内臓の冷えを知り原因を取り除く事が重要になるので、健康的な生活を続けるためにも今の生活を見直していきましょう

手足の冷えを年齢のせいにはせずに

体を温めながらケアをしましょう

最後まで見ていただきありがとうございました。

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

YouTube:https://www.youtube.com/@takuyasyukatu0125

X(旧Twitter):https://x.com/takusyukatu0125

インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

- 【腎臓を静かに守る食卓】今日からできる腎臓ケアの新習慣 腎機能を守るための食べる整え方

- 【腎臓を守る生活術】知らないうちに進行する慢性腎臓病 今日から始める腎臓ケア入門

- 【腎臓を知る】9割の人が守れる腎臓 透析を遠ざける腎臓の守り方 腎臓に優しい暮らし方

- 【年齢と共に食事に変化】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

- 【小さな習慣で保つ】体を若く保つ食べ方 老けてしまう食べ方 今日から健康長生きご飯

コメント